《油田化学》课程实验教学改革探讨

杨 欢,罗 跃,李水清,王 松 (长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州 434023)

《油田化学》课程实验教学改革探讨

杨 欢,罗 跃,李水清,王 松 (长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州 434023)

为了进一步提高《油田化学》课程教学质量,从优化实验内容、自主开发实验仪器设备、创建网上交流平台、改进考核方式和改革实验室运行模式等方面对该课程实验教学改革进行了探讨。教学实践表明,采取上述措施能够帮助学生全面掌握理论知识并培养其实际动手能力,受到学生的好评。

《油田化学》;实验教学;教学质量

油田化学是研究油田钻井、采油和原油集输过程中化学问题的科学,其研究内容主要包括以下3个方面:钻井、采油和原油集输过程中存在问题的化学本质;研究解决存在问题所使用的化学剂;研究各种化学剂作用机理和协同效应[1]。《油田化学》课程是应用化学专业的核心课程,学生学习该课程后能够了解油田钻井、采油和原油集输过程中的相关化学知识,对其今后从事油田工作具有重要作用。为了进一步提高《油田化学》课程教学质量,笔者对该课程实验教学改革进行了探讨。

1 优化实验内容

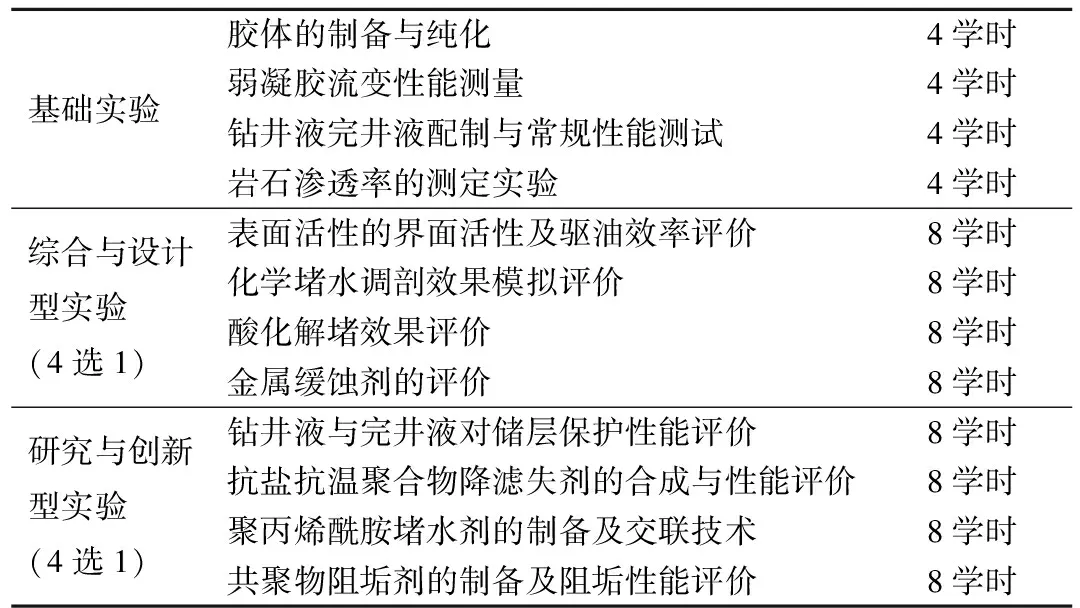

表1 《油田化学》课程实验项目表

随着社会需求的变化,学生的就业方向会发生改变,因而要适时修订《油田化学实验教学大纲》和编写相应实验教材。应组织学科带头人严格审定实验项目,并由具有丰富理论和实验教学经验的骨干教师编写教材,从而确保教材质量。为此,可以将授课教师在钻井液与完井液、调剖堵水、酸化压裂、油气田污水处理等方面的科研成果充实到实验教材中。以科研项目“逐级深部调驱技术研究与应用”为例,其采用不同方法合成逐级深部调驱用的聚合物产品,并制备不同类型的交联剂体系来提高聚合物凝胶体系的抗盐和抗温性能,该项目在油田得到广泛应用。因此,可用将上述科研项目作为补充内容编入教材中,这对拓展学生的知识视野和提高其实践能力都大有好处。《油田化学》课程实验中应设计部分综合型实验,其内容包括室内油田化学品的合成、用工程参数进行多项指标评价以及考查室内研究与现场施工应用的差距,这对培养学生的实际动手能力很有帮助。因此,要求实验内容紧跟油田化学的学科前沿,体现油田化学发展趋势,包括油田化学品制备与合成、产品性能检测、实验数据处理等,其涉及钻井液化学、采油化学和油气集输等内容。《油田化学》课程实验项目表如表1所示。

2 自主开发实验仪器设备

《油田化学》课程实验不同于《基础化学》课程实验,一些实验项目需要特定的实验仪器,为此应自主开发实验仪器设备。以笔者所在的长江大学《油田化学》课程教研组为例,该教研组与相关石油仪器研究单位共同研发一批实验教学仪器,如JHMD新型智能高温高压动失水仪、渗透率梯度测试仪、模拟钻井泥浆动失水仪、高温高压电解仪和高温高压金属腐蚀测定仪等。从实际教学过程来看,上述教学仪器不仅能满足实验教学要求,还为本科生进行创新实验及研究生进行课题研究提供了便利条件。

3 创建网上交流平台

为了进一步提高《油田化学》课程实验质量,授课老师还可以创建网上交流平台,这样便于教师与学生之间进行讨论。该平台上建立了《油田化学》理论课程资料和实验课程资料库,学生可以根据自己的需求来获取相关学习资料。对于耗时较长的实验中出现的问题,学生可以随时通过QQ或电子邮件等方式向老师请教,这为教师答疑解惑提供了便利条件。

4 改进考核方式

以往实验考核主要是评定学生实验操作和实验报告成绩的评定情况,这不利用全面考察学生的实验创新能力。为此,笔者将实验教学考核分为如下几个部分,即考勤+实验操作+实验报告+实验理论知识和创新能力考核。考勤采用学生进实验室签到制;实验操作分数由教师全程观察学生在实验过程中实际操作并对操作技能进行评分;实验课后学生提交书面或网上实验报告;以试卷形式测试学生掌握实验理论知识的情况,并评判学生是否具有创新实践能力。这样通过改进考核方式,可以更加公平公正地反映学生的学习状况。

5 改革实验室运行模式

为了培养更符合社会需要的创新人才,要对实验室运行模式进行改革。如对学习能力较强的本科生进行重点培养,让其参与到具体油田项目的研究中。此外,应设立油田化学开放实验室,这样学生可自行设计方案进行实验研究。学生首先提出申请,通过考核后即可以进入开放实验室进行实验操作。由于油田化学实验的操作时间一般较长(有时长达十几个小时),这就要求学生主动参与实验室的管理,即当全部完成实验后,学生应将实验仪器和药品归还给实验室管理员并进行登记,从而使实验室的管理做到规范化、条理化和安全化[2-4]。

6 结 语

针对《油田化学》课程实验教学进行了探讨,实施了多项教学改革措施,提高了教学质量,取得了较好的效果。今后,在《油田化学》课程实验教学中应进一步在以下几方面探讨:将研究性学习与创新实践能力培养相结合;将多媒体课件与传统教学方法相结合;注重油田化学与钻井工程、油田开发工程、集输工程等工程学之间的交叉衔接,由此培养学生自学能力和实际动手能力,使其能够很好地适应油田工作的需求。

[1]樊泽霞,吕开河,孙明波.谈油田化学教学中学生创新能力的培养[J].中国石油大学胜利学院学报,2007,21(3):45-46.

[2]马忠丽,董宇艳,董国强.高校开放性实验室建设探讨[J].实验技术与管理,2005,22(7):112-114.

[3]李英俊,孙淑琴,于世钧,等.多种模式开放实验室,培养创新人才的探索与实践[J].实验室研究与探索,2007,26(3):121-123.

[4]温光浩,周勤,程蕾.强化实验室安全管理提升实验室管理水平[J].实验技术与管理,2009,26(4):155-156.

2013-05-22

杨欢(1981-),男,博士,讲师,现主要从事油田化学方面的教学与研究工作。

N4

A

1673-1409(2013)28-0139-02

[编辑] 李启栋