道安与儒家

梁世和

(河北省社会科学院 哲学研究所,河北 石家庄 050051)

巨赞法师和净慧法师是当代中国佛教界的两位高僧大德。巨赞法师说:“在我国佛教史上,除了鸠摩罗什和玄奘法师以外,对于我国佛教贡献最大的,恐怕要算东晋世代的道安法师了。”[1]147“道安法师是中国佛教史上的完人之一。”[1]169净慧法师说,中国佛教史上有三位里程碑式的大师,分别是道安大师、慧能大师、太虚大师。“道安法师是中国佛教史上承前启后的一个人。他总结了在他之前佛教在中国传播的经验,也开创了从他之后佛教在中国继续发扬光大的局面。道安法师算是佛教在中国的第一个里程碑。”[2]62两位当今高僧分别推举了中国佛教史上对佛教贡献最大的三个人物,虽然观点不一,却毫无例外地都选择了道安。近代大学者梁启超赞誉道安为“中国佛教界第一建设者。”[3]3793由此可见道安在中国佛教史上的重要地位。道安对佛教中国化之所以做出巨大贡献,一个重要原因是他对中国传统文化的深入了解。本文拟探讨儒家思想对道安的影响。

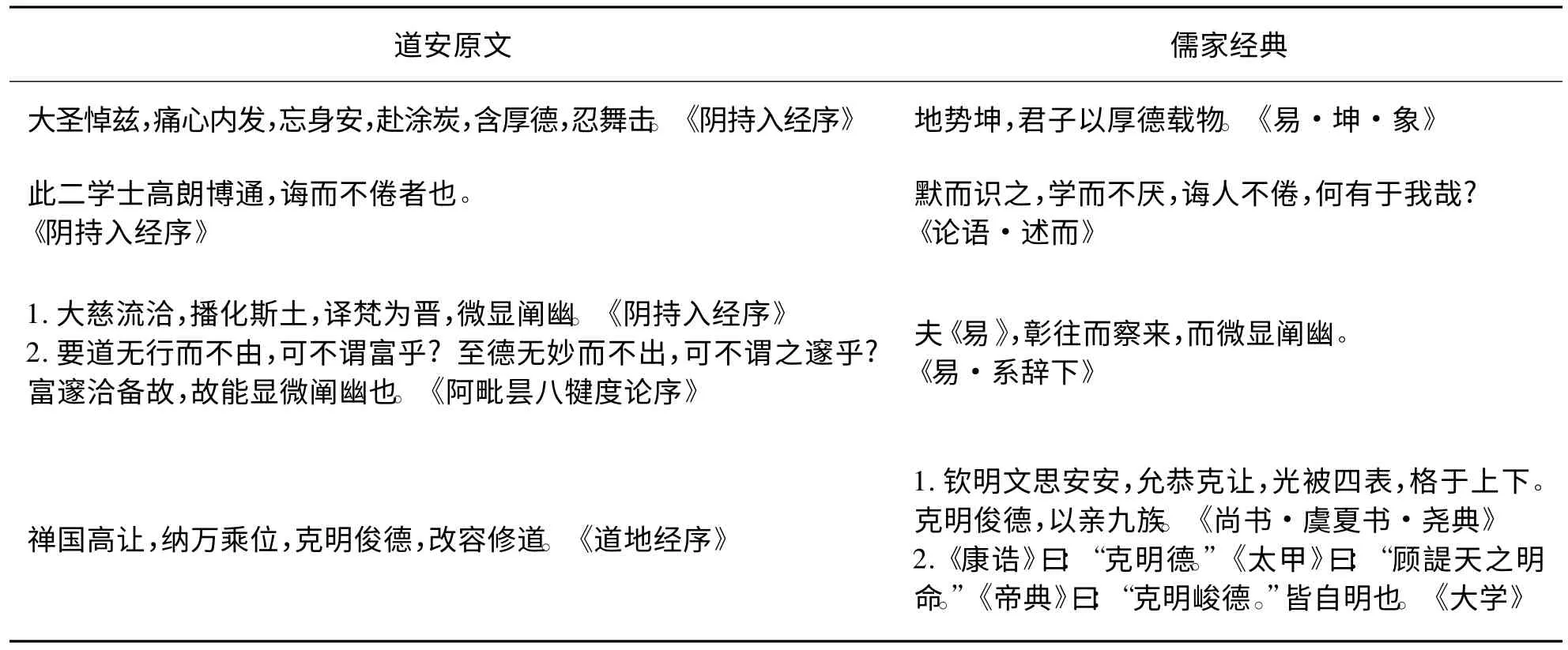

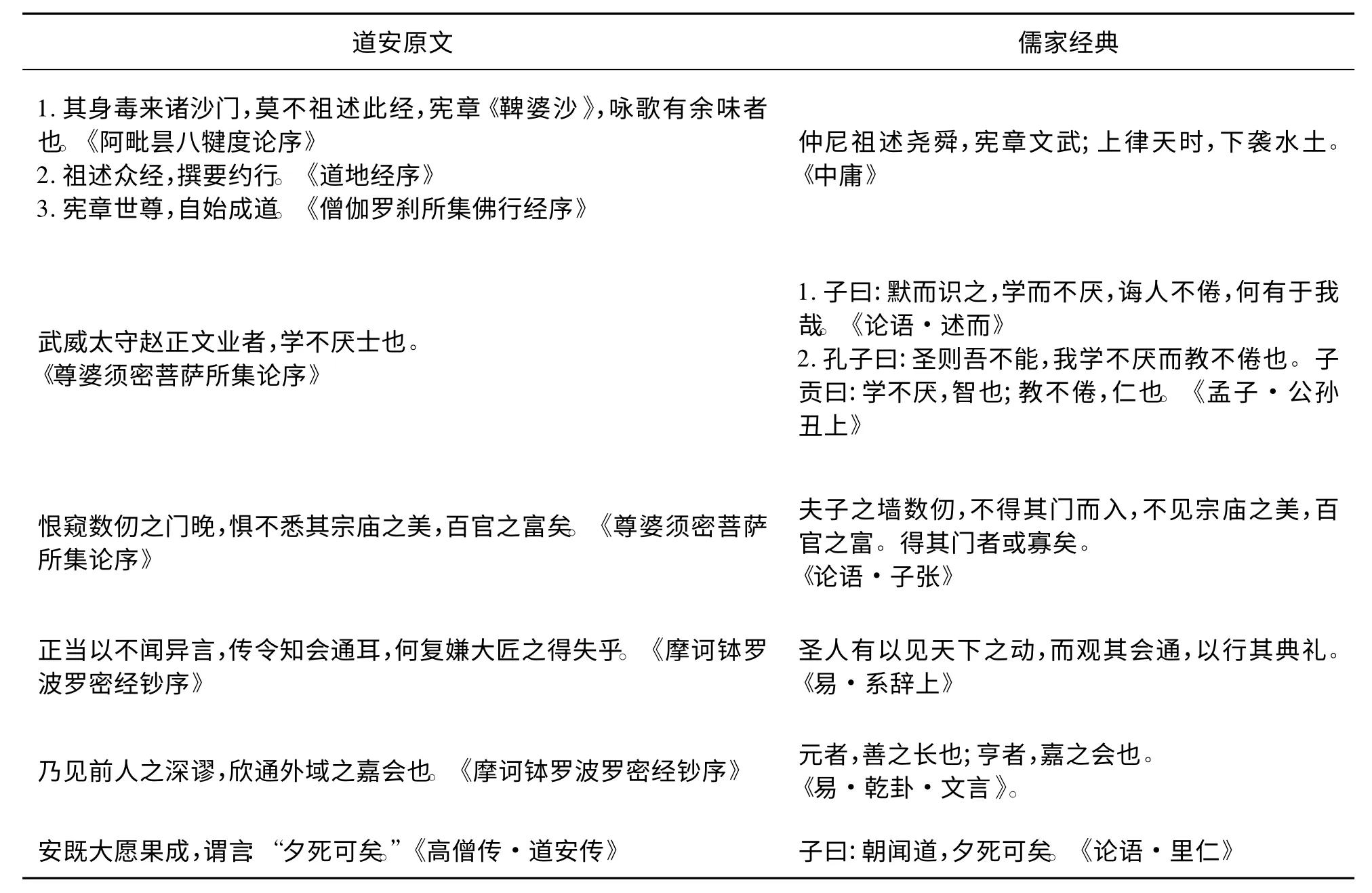

一、道安对儒家经典的引用

道安出生在学识渊博的儒士家庭,7 岁开始读书便显露出再览成诵、过目不忘的天分。超常的记忆力,为他童年打下了良好的儒家经典的底子,12 岁出家后浸润佛典,但并没有放弃对佛教之外的传统文化经典的学习,《高僧传》称他“外涉群书,善为文章”。习凿齿向谢安推荐道安说:“其人理怀简衷,多所博涉,内外群书,略皆遍睹,阴阳算数,亦皆能通,佛经妙义,故所游刃。”[4]180因博览群书,道安在中国传统文化方面造诣颇深,尤其是对儒家和道家的了解更为深入,他的著述字里行间出现大量语涉儒家、道家典籍的用语,限于本文所探讨的内容,这里仅摘录部分涉及儒家经典的语句加以比较分析。

二、以儒释佛

1.“戒犹礼也”

“戒”是佛教三学之首。佛教主张通过戒律约束修习者的身心行为,以求由戒入定,由定生慧,最终实现终极解脱。道安在《比丘大戒序》中说:“在家出家,莫不始戒以为基趾也。何者?戒虽检形,形乃百行舟舆也,须臾不矜不庄,则伤戒之心入矣。伤戒之心入,而后欲求不入三恶道,未所前闻也,故如来举为三藏之首也。”[6]412道安这里极力强调戒之重要,认为没有戒的约束,没有不堕入地狱、饿鬼、畜生三恶道的。在《渐备经十住胡名并书叙》中,道安又感叹地说:“云有五百戒,不知何以不至,此乃最急。四部不具,于大化有所阙。般若经乃以善男子善女人为教首,而戒立行之本,百行之始,犹树之有根,常以为深恨,若有缘,便尽访求之理。”[5]333[6]137戒律是信众“立行之本,百行之始”,是佛教僧团建设“最急”之事,道安听说佛教有五百戒律,却一直未见,便亟亟寻求。后来道安从武遂法潜处得到一部戒,但嫌其言辞烦琐直朴、淡然无味,总觉不满意,尤嫌其叮咛啰嗦,文字反复,于是他命慧常删去重复,不想慧常听后,却离席施礼答道:

大不宜尔! 戒犹礼也,礼执而不诵,重先制也,慎举止也。戒乃迳广长舌相,三达心制,八辈圣士,珍之宝之。师师相付,一言乖本,有逐无赦,外国持律,其事实尔。此土《尚书》及与《河》、《洛》,其文朴质,无敢措手,明祇先王之法言,而慎神命也。何至佛戒,圣贤所贵,而可改之以从方言乎? 恐失四依不严之教也。与其巧便,宁守雅正。译胡为秦,东教之士,犹或非之。愿不刊削以从饰也。[5]413

慧常对道安的要求表示坚决反对,提出“戒犹礼也”的命题。指出礼仪是用来执行的,使之贯彻在人的言行举止上,而不是用来诵读的,不需要文辞华丽悦耳。慧常还表示儒家经典《尚书》等的文辞也是质朴的,但后人却不敢有所更改,因此应该尊重先王的法言,不做删减。慧常所言句句在理,众人都表示赞同。道安便从善如流,改变了看法,接受了慧常的意见。其实道安与慧常对“戒”的重视是完全一致的,只是由于道安自己“善为文章”,文章极富文采,因此对文辞要求较高,希望译文删去重复,修饰一下文字,二人没有根本的分歧。儒家思想的核心是围绕着“仁”和“礼”展开的,孔子说:“不学礼,无以立。”道安称“戒”为“立行之本,百行之始”,套用孔子的话,即不学戒,无以立,无以行,暗含“戒犹礼也”的意思。将佛家之“戒”比为儒家之“礼”,大大提升了“戒”的地位。如此一来,正如“礼”为儒家先制不可擅动,“戒”是佛陀亲口的告诫,为佛门珍宝,比照儒家做法,自然不可随意删削。

2.文质之辩

最早将“文质”概念对举的是孔子:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”(《论语·雍也》)孔子认为,“文”超过“质”,或“质”超过“文”都有所偏,文饰与质朴相搭配,才是君子修养的努力方向。道安把“文质”概念用以解释佛经翻译实践中的“意译”与“直译”。“文”即文采、文饰,借以说明意译方式,要求与汉语表达方式接近。“质”即质朴,借指直译方式,要求忠于原文。

道安对“文”与“质”、“意译”与“直译”前后态度并不一致,早期倾向于意译,对经文的重复、啰嗦之处,多主张删削。后来又批评意译对经文的改动是“葡萄酒之被水者也”[5]413,是“龙蛇同渊,金鍮共肆,彬彬如也”,[5]377反对意译造成的文质混杂现象,前后态度似乎有天壤之别。后经过译经活动的反复实践,道安发现“文”与“质”、“意译”与“直译”各有利弊,他说:“言准天竺,事不加饰。悉则悉矣,而辞质胜文也。每至事首,辄多不便,诸反复相明,又不显灼。考其所出,事事周密耳,互相补益,所悟实多。”[5]266意思是说,译文完全按照印度文句直译,不加任何修饰,内容虽然详尽,但言辞质朴,没有文采。每到事情的开头,总是难以明白,不得不上下反复参照印证,又不显明;但查考其原文,则事事周密。直译与意译相互补益,才是最好的方式。

道安在总结译经经验时提出“五失本”,其中第二条说:“胡经尚质,秦人好文,传可众心,非文不合,斯二失本也。”[5]290他认为,梵文崇尚质朴,汉文喜好文采,要使经典为更多人接受,译文没有文采很难让大家喜爱,这是第二种有失原本的情况。“五失本”第三条说:“胡经委悉,至于叹咏,叮咛反复,或三或四,不嫌其烦。而今裁斥,三失本也。”[5]290梵文佛经详尽细致,特别是叹咏的颂文,反复叮咛达三至四遍,不厌其烦。今天翻译时,繁琐的内容要加以删略,这是第三种有失原本的情况。对于这种“失本”情况,道安提出要慎之又慎,尽量减少。他说:

前人出经,支谶、世高,审得胡本,难系者也。叉罗、支越,斲凿之巧者也。巧则巧矣,惧窍成而混沌终矣。若夫以《诗》为烦重,以《尚书》为质朴,而删令合今,则马、郑所深恨者也。[5]290

他举前人译经的例子说,支谶、安世高对佛经原文的审慎态度,现在是难以为继了。无叉罗、支越可以说是善于对佛经进行巧妙删削的人,但删削后恐怕还是伤害了佛经。接着他以儒家经典《诗经》、《尚书》为例说,若认为《诗经》烦琐重复、《尚书》质朴,而对其进行删改使之适合当今文风的话,那一定是马融、郑玄等儒家经学大师所痛恨的,所以一点要尽量减少删改。

对译经中“文”与“质”问题,道安还一定程度上接纳了赵政的意见。赵政作为政府官员协助道安主持佛经译场,尽心尽力。道安对赵政非常欣赏,赞其为“学不厌士”[5]376、“好古索隐之士”[5]382。赵政说:

昔来出经者,多嫌胡言方质,而改适今俗,此政所不取也。何者? 传胡为秦,以不闲方言,求知辞趣耳,何嫌文质? 文质是时,幸勿易之。经之巧质,有自来矣。唯传事不尽,乃译人之咎耳。[5]382

意思是说,过去译经的人,都嫌梵文质朴,而改动译文,以适应汉文习惯,我不采取这种做法。译梵为汉,不该对梵文进行限制,而求其文字旨趣,理解经文含义,何必要嫌它或文或质呢?文和质都具有时代特点,希望不要改动。经文的或文巧或质朴,自有其来处。唯有不能将经文内容传达详尽,那将是译者的责任。赵政的意思是佛经根据内容的不同,会有偏于文,或偏于质的差别,翻译者要传达经文原意,而不是过于关注修辞。道安受到赵政等人的影响,在文质问题上,倾向当文则文,当质则质,直译与意译相结合的方法,这也正是对孔子“文质彬彬”理念的继承和发挥。

3.依国主立法事

佛教自东汉末年传入中国,到道安时已经三百多年了。道安所处的的年代恰逢五胡十六国时期最为混乱动荡的岁月。经历了后赵的“冉闵之乱”,佛教徒纷纷逃离,道安叹天灾旱蝗,寇贼纵横,遂率徒众南奔襄阳,行至新野,对众人说:“今逢凶年,不依国主,则法事难立,又教化之体,宜令广布。”于是,他在新野作了一个重要决定——“分张徒众”,将他的僧团分为三路,奔赴各地弘法传教。其弘法传教的原则便是依国主立法事,而这一原则的确立是受儒家思想的影响。

重人伦是儒家教育思想的核心内容,儒家强调为学的目的是要处理好人与人之间的关系。儒家把人与人之间的关系划分为为五个方面,称之为五伦,即君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友。这五伦构成了社会最重要的五种人际关系,反映了个人在家庭、社会和国家中的责任,是处理人与人之间关系的基本道理和行为准则。每个人都要在这五伦关系中找到自己的定位,扮演好自己的社会角色。佛教传入中土以来,出家人成为传统儒家社会中的特殊群体,游离于五伦关系之外。在中央集权的封建统治下,统治者不会允许有社会力量独立于社会体系之外。如何对待五伦关系,是佛教在中国发展必须面对的问题。在当时的社会氛围中,不结婚生子就是不孝,不纳税服役就是不忠。很难想象背负不忠不孝罪名的人能在社会上立足。因此,佛教面对自己的处境,不得不考虑与外在环境的协调。道安从师父佛图澄得到后赵政权支持,佛教快速发展的现实,以及自己流离失所的窘境中,体会到佛教的发展一定离不开当权者的支持,必须与儒家思想主导的社会相调和。道安提出依国主立法事就是佛教这种主动自觉行为的开始,随着佛教中国化的发展,儒家孝道等方面也逐渐被佛教以不同的方式所接受。反之,主张沙门不敬王者,试图与现政权保持距离的思想,在中国佛教发展史中注定不会成为主流。

4.以德赞佛

孔子说:“主忠信,徙义,崇德也。”(《论语·颜渊》)孔子强调德治,主张“为政以德”《论语·为政》。孟子发挥孔子的思想:“动容周旋中礼者,盛德之至也。”(《孟子·尽心下》)认为“以德行仁者王。”《孟子·公孙丑上》孟子强调品德是统治者的先决条件。儒家的德治思想以及对德的强调影响了道安,道安接受了儒家的这一价值观,并将之运用到对佛教人物的评价。《易·坤·象》曰:“地势坤,君子以厚德载物。”道安《阴持入经序》曰:“大圣悼兹,痛心内发,忘身安,赴涂炭,含厚德,忍舞击。”。[5]248赞美佛陀悲怜世间,忘却自身的安危,置身灾难困苦中,胸怀宽厚的德性,忍受各种折磨。因此,“厚德”成为佛陀的重要德性。此外,道安还用《易·系辞上》“盛德大业至矣哉”,称赞佛陀的美德和功业之伟大。

《尚书·虞夏书·尧典》赞美尧帝:“克明俊德,以亲九族。”《大学》引曰“克明峻德”,意为“能彰显伟大的德行”。道安《道地经序》称赞安世高“禅国高让,纳万乘位,克明俊德,改容修道。”[5]367意即安世高禅让王位,抛弃万乘之尊,彰显了伟大德行,毅然出家修道。孔子称古圣泰伯可谓“至德”,道安强调修行人要“崇德广业”[5]252,把“至德”作为终极目标,指出“至德无妙而不出”[5]376,“至德莫大乎真人”[5]262。《中庸》曰:“苟不至德,至道不凝焉。”认为没有至高的德行,至高的理想是无法达成的。道安同样肯定佛家“至德”的重要性,并转换《中庸》的话语说:“苟非至德,其道不凝也。”[5]251

[1]巨 赞.巨赞集[M].北京:中国社会科学出版社,1995.

[2]净 慧.生活禅钥[M].北京:三联书店,2008.

[3]梁启超.梁启超全集:第七册[M].北京:北京出版社,1999.

[4]释慧皎.高僧传[M].北京:中华书局,1992.

[5]释僧祐.出三藏记集[M].北京:中华书局,1995.

[6]胡中才.道安著作译注[M].北京:宗教文化出版社,2010.