网巾与明代社会变迁

■牛 犁 崔荣荣 高卫东

正如郭沫若所言:“服饰可以考见民族文化发展的轨迹和各兄弟民族之间的相互影响,历代生产方式、阶级关系、风俗习惯、文物制度等,大可一目了然,是绝好的史料。”可以说,服饰面貌是社会历史风貌最直观最写实的反映,从这个意义上说,服饰的历史也是一部生动的文明发展史。网巾正是这样一件见证历史的饰品。它本是明代成年男子用来束发之物,但网巾的流行和发展,不仅因其佩戴最为普遍,更因其与明代的社会变迁有着不可分割的联系,而成为历史的见证。

一、网巾的流行与使用

明代男子对头巾的崇尚程度,超过了以往任何时期,在明代的二百多年间,先后出现的头巾形制有三四十种之多,散见于各种诗文笔记。网巾之所以能在众多头巾中占有最重要的位置,既因为它是由皇帝推广而流行,也因为它方便实用的服饰功能。

(一)网巾的流行

网巾兴起于明初,《暧姝由笔》曰:“国朝创制,前代所无者,儒巾、折扇、四方头巾、网巾。”[1](P382)王圻《三才图会》亦载:“古无是制,国朝初定天下,改易胡风,乃以丝结网以束其发,名曰网巾。识者有‘法束中原,四方平定’之语。”[2](P1502)不仅道出了网巾产生的时间,亦道出了网巾兴起的原因。

明朝是中国历史上一个中央集权极为发达的朝代,从它建立之初,便开始努力推行这一政治制度。明初,由于长年战乱,社会秩序尚不稳定,急需一个强有力的政权来整顿社会秩序、调和社会矛盾,这就为绝对专制的发展和皇权的扩张提供了可能性和必要性。为了巩固政权和加强专制统治,明太祖朱元璋便开始制定各种法律和制度,出台了一系列的举措,内容涉及刑法、行政、经济诸方面。不仅如此,当时被政府大力推广的服饰上也都有“天下一统”的政治寓意,被称为“一统山河”的网巾即是其中的典型代表。

据明代藏书家郎瑛《七修类稿》载,网巾的定制是明太祖微服至神乐观时由道士得之:

太祖一日微行,至神乐观,有道士于灯下结网巾,问曰:“此何物也?”对曰:“网巾,用以裹头,则万发俱齐。”明日,有旨召道士,命为道官,取巾十三顶颁于天下,使人无贵贱皆裹之也。[3]

类似记载可见于多部古籍。①登基不久的朱元璋对“万发俱齐”这句话十分满意,遂颁示天下,连其本人也常戴,《明史·舆服志》载:“天子亦常服网巾。”[4](P1067)可见,网巾在明初的流行被初定天下、厉行礼法的明太祖赋予了“万发俱齐”(音同“万法俱齐”)、“天下一统”的政治含义。

然而,也有学者认为明太祖大力推行网巾是为了“改易胡风”,如明代王三聘《古今事物考》中所言:“网巾,古无此制,故古今图画人物皆无网,国朝初定天下,改易胡风,乃以丝结网,以束其发,名曰网巾。”[5](P118)明朝之前,中国长期处于少数民族统治之下,社会制度、生活习俗都以占统治地位的少数民族文化为主。明朝建立之后,汉民族重新掌握政权。汉民族深受儒家思想的影响,同时也要与少数民族相区别,因此历代统治者都十分重视礼法,明太祖也不例外,登基之后便开始致力恢复汉家制度,制定礼法。然而,有“礼”就有“服”,要维护礼教,就必须有相应的服饰制度。因此,以网巾束发来改变元代少数民族式束发方式也成为巩固汉民族统治的一个方面。

明太祖决定把网巾定为明代男子“人无贵贱皆裹之”的首服,不论是出于何种原因,其维护新兴政权的目的是毋庸置疑的。

网巾作为实用之物,原本毫不起眼,但一旦成为国家权力运作的对象,它的地位就开始凸显,它的意义就得到强化。于是,网巾成为明代男子最流行的首服,“人无贵贱皆裹之”。又因商周以来,男子成年例应行加冠之礼,至明初加冠则改用网巾。“加网巾”是明人行冠礼时不可少的仪节,因此网巾“不仅与‘束发’兼有形式(戴巾)与意义(成年)的连结,也成为明人生命礼俗中不可或缺的对象”[6]。连皇子也不例外,《明史·礼志》中记载:“皇子冠礼,初加,进网巾。”《明会典》亦载皇太孙冠礼有云:“掌冠跪加网巾。”[7](P397)

从明代礼制,服饰消费或日常社交等方面,处处可见网巾的踪迹,上至王公贵胄下至贫民乞丐都戴网巾,它是明代最没有社会等级区分功能的服饰。明代浮白主人《笑林》中载有这样一则趣事:“有戴破帽破网巾者,途中见人呼破帽子换铜钱,急取帽袖之;再呼破网巾换铜钱,复急脱网巾袖之;又呼乱头发换引线,乃大怒曰:‘你这人无礼,忒寻得我要紧。’”[8](P167)可见,网巾的流行范围之广。

同时,网巾在明代画作中也时常出现,如中国国家博物馆藏明《南都繁会图》长卷中绘有一家网巾店,店铺货柜上面放着网巾一顶,又主顾手拿一顶方在看货;在故宫藏明《货郎图》中的货郎担子上可以看到一对金网巾圈。当时在南京专门有卖网巾的市场称“网巾市”,至今其仍是南京市玄武区的一个地名。无独有偶,在今镇江市京口区也有一个地名叫网巾桥,此地因桥得名,据史料记载此桥在宋时叫嘉定桥,至明代才被民间称作网巾桥,可见网巾在当时的影响力。戴网巾的人物形象,在明代刻本中也有大量反映。

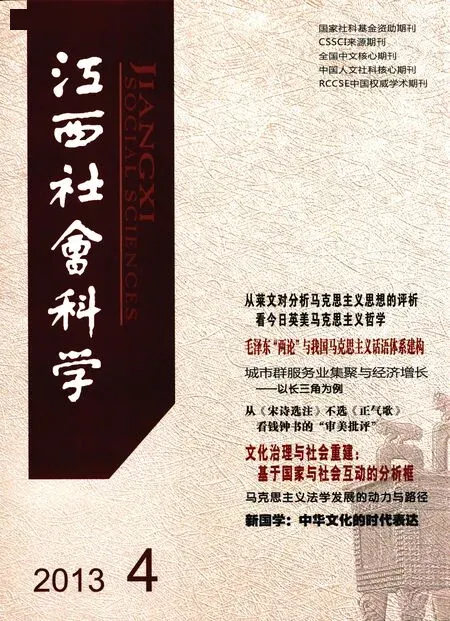

(二)网巾的形制、材料、用途与使用方法

网巾的造型类似网兜,网口用布条滚边,上装有金属小圈称为“网巾圈”,据《蚓庵琐语》载:“式如鱼网,网口用帛作边,叫做边子。边子二帽稍后缀一小圈,用金、玉、铜锡为之。边子的二边各系一绳,交贯于二圈之内,顶束于发。边同齐眉,加一网带,收约顶发。”网巾的顶部则留出一个较大的圆孔,也有滚边和绳带,使用时将网兜扣覆于首,发髻则从顶部的圆孔中穿出,然后将上下绳带收紧,即可达到束发的目的。然而,明代数百年间网巾的结法也发生了不少变化,明代李介《天香阁随笔》介绍道:网巾之初兴也,以发结就,上有总绳拴紧,名曰“一统山河”,或名“一统天和”,至末年,皆以结鬃,浅不过二寸,名曰“懒收网”。[9](P89)在明朝初年,在上口缀以绳带,使用时将发髻穿过圆孔,用绳带系紧,因此名为“一统山河”。明末天启年间,形制变为“懒收网”,就是只束下口而省去上口绳带,变得更加简便。今从明王圻《三才图会》中还可以看到网巾的具体样式(见图1)。

图1 网巾(选自《三才图会》)

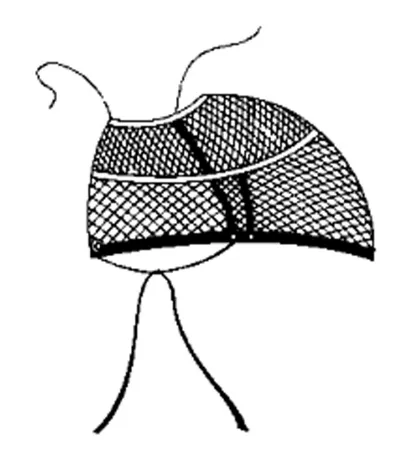

图2 戴网巾的工人(选自《天工开物》)

制造网巾的材料必须强韧耐用,且相对易得,通常用黑色细绳、马尾、鬃丝编织而成,也有用绢布或头发做成的。网巾制作材料方面明代文献中多有记载,如《蚓庵琐语》载:“万历后,民间用落堕之发或马鬃以代丝。”万历年间进入中国的耶稣会士利玛窦在其《利玛窦中国札记》第一卷第八章“关于服装和其他习惯以及奇风异俗”中,也有网巾的记述:“男人有时候用马鬃、人发或有时是铁丝编结的网把头发套上。这是一种像帽子的东西,戴在头顶上,把头发穿过它再编成发髻。”[10](P82)在众多材料中,头发最为坚韧,而且取之于人,不仅易得且可以起到联通感情的作用。《金瓶梅词话》中就记西门庆跟潘金莲要“顶上一柳儿好头发”,骗她说是要用来“做网巾顶线儿”[11](P167),可见当时以头发做网巾是比较普遍的,不然潘金莲也不会真剪下一大络头发给他。网巾圈的材质则相对来说要贵重得多,或玉,或金,或银和银鎏金,在平常人家也算是一项值钱的物事。

在用途方面,谢肇淛《五杂俎》中载:“古人帻之上加巾冠,想亦因发不齐之故,今之网巾,是其遗意。”明代章纶《咏网巾》诗云:“手指提纲知目举,顶头总髻不毛垂。”[12](P227)亦说明了网巾的束发功能。此外,网巾还有遮盖白发的作用。由于制作网巾的材料多为黑色且为头发或类似于头发,又被结成网状,故足以乱真,达到与真发融合掩盖自身白发的效果。明朝延续了魏晋时代爱美、重美的社会风气,中老年男子为了保持青春,多有染发之风。李时珍《本草纲目》就介绍了大量可供染发的外用药物。然而染发方法毕竟较为复杂,况且随着毛发的增长需要经常染,因此为了方便,很多中老年男子都选择网巾来遮盖白发。

在使用方面,网巾需衬在帽或冠内。明代有身份的人外出,必须在网巾之上另加冠巾,否则被认为失礼。正如谢肇淛《五杂俎》中所言:“网巾以马鬃或线为之,功虽省,而巾冠不可无矣。北地苦寒,亦有以绢布为网者,然无屋终不可见人。”[13](P358)然而,平民百姓为求方便,用了网巾之后,一般可以不再戴巾帽,崇祯刻本《天工开物》插图中有很多戴网巾的农民、工人,是其实证。(见图2)沈从文《中国古代服饰研究》中也称:“(网巾)在明代有施于巾帽下的,也有单独使用,比四方巾和六合帽制作都较简便,对于劳动人民在工作中穿戴较为便利。当时指为定式,主要应当还是对多数工农而言。此外则对于着朝服、官服戴纱帽笼巾下面先加网巾,可起约发作用。至于戴四方巾、六合帽的一般老百姓,网巾的应用,实可有可无。讲究的用它,马虎点即不用。因为求工作便利,特别是农民,椎髻结发实省事。”[14](P553)

二、网巾的时代文化特点

穿衣戴帽,虽然是个人所好,但它既然是一个时代文化的组成部分,那么就不能不受到时代文化精神的左右,表现出时代文化的风尚。网巾从兴起到衰落,一直与当时的社会文化保持着密不可分的联系。

(一)网巾与明代商业发展

明初朱元璋主张“崇本而祛末”,将“不务耕种,专事末作者”划为“游民”,予以逮捕,在大力发展农业的基础上也在一定程度上阻止了经济的发展。到成化、弘治时期,社会经济得以全面恢复和发展,社会财富有了一定的积累,社会风俗渐趋向“崇末轻本”,各地民众亦纷纷弃农从商。旧有的“重农抑商”体制被打破,网巾在此背景下也由自给自足的服饰品变成了一种商品,并衍生出众多相关行业。

无锡县志就记载了一位孝女做网巾养家的故事:

有孝女卢氏,年十六,父病革,谓曰:“汝母年尚少,二弟幼,汝嫁,母弟将何依?”女泣曰:“女在,勿忧。儿愿终身不嫁,与母,弟相守。”母曰:“吾力尚不能保汝二弟,况能及汝!”女曰:“当自食。”遂独处一室,为网巾以自给。

可见,网巾在当时已成为一种商品,可以在市场上贩卖,而卢氏卖网巾能够自给则说明这种商品在当时已有了一定的购买群体。无独有偶,《凤阳府府志》记烈妇姚党妻贾氏,亦称:“党家贫,鬻网巾为业。”

在以上这些事例中,妇女都以编售网巾独立担负家庭生计,在家无丁壮,无地可耕的贫贱生活中,发挥了女性独立营生的作用。不过,以编售网巾为生,获利极微,通常只能维持起码的温饱。《醒世姻缘传》提到的浙江秀才,家贫无力娶妻,全靠寡母织卖网巾维生,书中说:“浙江网巾又贱,织得十顶,刚好卖得二钱银子。这十顶网巾,至少也得一个月工夫……”[15](P933)如果这个叙述并无夸大,花一个月功夫才能织好的十顶网巾,只卖得二钱银子,则一顶网巾只值二分银子,的确非常辛苦。

明代中叶以后,随着商业经济的发展,巾帽服饰的制造和贩卖也日趋分工,网巾也衍生出很多行业。除了上文提到的织网巾、卖网巾,还有染网巾和洗补网巾的。至今广东东莞一带还流传着这样一首儿歌:“鸡兰仔,跳上篱头生个春,阿妈捡埋蒸仔食,阿嫲捡埋染网巾。染得网巾十二顶,顶顶卖返钱二银。”网巾用久了会脏会破,为人洗补网巾的行业遂应运而生,《醒世姻缘传》中提到一个叫程谟的市井人物,“面大身肥,洗补网巾为业”[5](P483),可见洗补网巾也是当时众多与网巾有关的商品经济之一种。网巾本是一种较容易制作且材料易得的首服,然而随着明代商品化的进程,不仅出现了实物的买卖更衍生出了其他相关行业,分工之细可见明代商业发展程度。

(二)网巾与明代社会风尚变迁

明朝前期,百废待兴,由上至下厉行节俭。从许多明代方志中都可以看到明初平民服饰淳朴守制的描写。如雍正《陕西通志》引《泾阳县志》云:“明初颇近古,人尚朴素,城市衣履,稀有纯绮。”明初网巾更无贵贱之分,洪武六年 (1373)政府明文规定:“庶人巾环不得用金玉、玛瑙、珊瑚、琥珀,未入流品者亦同。”[4](P1101)

自明中叶以降,随着商品经济的繁荣,富商大贾不再甘于礼制的约束,凭借财势恣意享乐,一掷千金在所不惜,从而带动了整个社会风尚的嬗变。社会价值观的变化,商品的诱惑,启动了社会久遭禁锢的消费和享受欲望,冲破了原来使社会窒息的禁网,服装开始日渐奢靡。“富家子弟多以服饰为炫耀,逮舆隶亦穿绸缎,侈靡甚矣!”[16](P4)奢侈、时髦成了当时人们的服饰追求。

原本像网巾这种最平常、穿用最广泛的首服,到了明朝中后期也被人们拿来炫富标奇,打破了早年的政府规定,成为一种地位性的消费和身份的象征。如《金瓶梅词话》第12回曰,应伯爵“向头上拔下一根闹银耳斡儿来,重一钱;谢希大一对镀金网巾圈,秤了秤,只九分半”。又同书第28回曰:“小铁棍儿在那里正顽着,见陈经济手里拿着一副银网巾圈儿,便问:姑父,你拿的甚么?与了我耍子儿罢。经济道:此是人家当的网巾圈儿,来赎,我寻出来与他。”[11](P169)小小一对网巾圈的价值,由此均可曲折见意。《客座赘语》载:“至以马尾织为巾,又有瓦楞、单丝、双丝之异。于是首服之侈汰,至今日极矣。”[16](P24)可见,到了明代中晚期,网巾与其他首服一样已从原来的质朴走向奢华。

网巾本是最普遍、最无贵贱之别的首服,却也可以透过高贵的材质,炫耀使用者的财富。这多少反映出即使是礼制上不具有社会等级象征的日常用品,透过明代商品化的洗礼,仍大有标奇立异、区分贫富的余地。

(三)网巾与明朝思想文化变迁

商品经济是最活跃的因素,一经松绑,势如奔流,很快渗透到社会生活的各个方面。在思想文化领域,原本在明初被奉为正宗的程朱理学的统治地位被王守仁的“心学”所动摇。随着“心学”的广泛传播和市民文化的兴盛,人的主体意识提到相当的高度,进而冲破原有的思想禁锢和僵化局面,男女之情也相对开放,网巾的作用也由明初的政治符号转变成传递情感的信物并得以公开化。明代诗人蓝仁《谢刘兰室见惠网巾而作》(二首)云:

故人于我最相亲,分惠青丝作网巾。镜里形容加束缚,眼中纲目细条陈。少遮白发安垂老,转衬乌纱障俗尘。更与箨冠藜杖称,世间还有葛天民。

故人念我鬓毛疎,结网裁巾寄敝庐。白雪盈簪收已尽,乌纱着纸画难如。门临寒水频看镜,篱掩秋蓬不用梳。昨日客来应怪问,衰容欲变少年余。[17](P291)

该诗既是咏物也是咏情,通过网巾这一日常之物的种种特点表达了男女间深厚的感情。刘兰室不仅用自己的头发为诗人制作网巾,还体察到了诗人发已斑白、毛发稀疏等困扰,小小一个网巾既体现了女子的深情又表现了她的细致与贴心。

随着通俗文学的日益兴盛,网巾作为男女传情的信物也经常出现在艳情文学之中。冯梦龙辑《明清艳情词曲全编》记载了《网巾》和《网巾带》两首借物传情的情诗,前者曰:“网巾儿。好似我私情样。空聚头。难着肉。休要慌忙。有收有放。但愿常不断。抱头知意重。结发见情长。怕有破绽被人瞧也。帽儿全赖你遮藏俺。”[18](P309)开头便道出了“私情”,之后句句双关,“空聚头,难着肉”既是指网巾也是指相爱的两人,后面着重在“结发见情长”,网巾是结发用,结发又影射男女相爱,“怕有破绽被人瞧”指网巾破了,暗指和情人的关系被人知道。“帽儿全赖你遮藏俺”,网巾破了,帽子可遮藏。而男女私情有了破绽,谁来遮藏呢?怎样遮藏呢?难怪冯梦龙评论说:“极贴切,惟贴切,愈远自然,当是书生之技。”另一首《网巾带》也有异曲同工之妙:“巾带儿,我和你本是丝成就。到晚来不能勾共一头,遇侵晨又恐怕丢着脑背后。还将擎在手,须要挽住头,针能够结发成双也,天!教我坐着圈儿守。”[18](P310)也是讲的“丝(私)成就”之情。明代山歌《网巾圈》则更加通俗易懂:“结识私情没要像个网巾圈,名色成双几曾做一连。当初只道顶来头上能恩爱,如今撇我在脑后边。”用网巾来劝告男子不要始乱终弃,也使山歌显得生动有趣。

在中国历史上,明代中晚期是思想上相对自由的一个时期,同时也是通俗文学发展的高峰。在此基础上,网巾由于其流行程度和独特的服用功能成为男女传情和表达情感的重要信物,这应是思想文化和服饰品本身双重作用的结果。

(四)网巾与明朝政治变迁

明朝是中国历史上中央集权极为发达的朝代,从它建立之初,便开始努力实现这一政治目标。明初,政权刚刚建立,为了巩固政权和加强专制统治,明太祖朱元璋便开始制定各种法律和制度,当然也包括服饰制度。网巾更被赋予了“万法俱齐”的政治寓意,成为国家统一的象征。由于其方便、实用的使用功能及独特的社会功能,直到明末,网巾、网圈和网绳据说还是士人不可或缺的衣饰,而随着明代的覆亡,网巾由于其独特的政治地位,又被赋予了新的含义。

明末徐勃《徐氏笔精》卷八,有“国朝事胜前代”一条,他认为大明王朝超越前代,最善者有六点,即:不改元;官员在任不用谢表;大夫士庶俱带网巾;不用团扇用折扇;滨海之地不运粮;选官唯进士、举贡、监吏,不别开科目。可见,在明末网巾已被视为大明王朝的特色。

清朝遵循“国俗衣冠,一沿旧式”的服饰制度。明朝覆亡、清军入关时,便沿途发布告示,晓谕称:“凡投诚官吏军民,皆着剃发,衣冠悉尊本朝制度。”[19](十年二月丙寅条)忠心爱国的士大夫纷纷以坚持戴网巾表明其反抗“剃发”、“改服”与“反清复明”的决心。如永嘉叶尚高为了表达反清的意愿,不仅没有剃发,还每天拿着一竹竿,竿上系一笔、一镜、一带、一网巾,四物连在一起,就有“毕竟带网巾”的意思。可见清时,网巾已成为寄托故国之思的符号。据叶梦珠《阅世编》载,顺治初年,仕清的汉人官僚“剃发之后,加冠者必仍带网巾于内”,网巾原是用以约发之物,汉人官僚剃发之后,却仍戴网巾于冠内,显然是在方便与实用性之外,赋予了网巾政治象征与文化标志的意涵。因此,顺治三年(1646),招抚内院大学士洪承畴奉令刊示严禁,此后“各属凛凛奉法,始加钱顶辫发,上去网巾,下不服裙边”[20](十年二月丙寅条,P175)。

同时,网巾在清初铲除南明“余孽”的具体案件中,与令牌、刀枪等同视为谋逆之“证物”[6]。1650年,张居正之孙张同敝在被清人杀害之前,戴上藏在身上的网巾,他说:“为先帝服也,将服此以见先帝。”更证明了网巾的符号性作用。

明清鼎革的忠烈传记中,坚持戴网巾与抗清殉节常是故事中的重要元素,透过戴名世所撰《画网巾先生传》②的传抄与流布,网巾从日常束发之物转化成明代认同符号的意义乃更为彰显。文中记载:

先生者,其姓名爵里皆不可得而知者也。携仆二人,皆仍明时衣冠,匿迹于邵武,光泽山寺中。事颇闻于外,而光泽守将吴镇使人掩捕之,逮送邵武守将池凤阳。凤阳皆去其网巾,留于军中,戒部卒谨守之。先生既失网巾,盥栉毕,谓二仆曰:“衣冠者,历代各有定制,至网巾则我太祖高皇帝创为之也。今吾曹国破即死,讵可忘祖制乎!汝曹取笔墨来,为我画网巾额上。”于是二仆为先生画网巾,画已,乃加冠,二仆亦互相画也,日以为常。军中皆哗笑之,而先生无姓名,人皆呼之曰画网巾云。[21]

此文记述了顺治二年清廷底定东南后,严令剃发更衣冠,福建地区士民以违令死者不可胜数,“画网巾先生”与他的两个仆人被捕后,清将脱去其网巾,逼其就范,先生令二仆画网巾于额上,二仆亦交相画,以示坚决不服清朝衣冠,主仆三人于顺治七年不屈而死。也许因为传记中网巾的朝代象征与传奇色彩,使这篇传记自清初以后传抄不绝,流布极广。

网巾被视为明太祖创行的“祖制”,是遗民必须生死以之的坚持,清朝政府能够脱去明代遗民的网巾,却无法抹去一个用笔墨画成的“假网巾”,以及网巾中所蕴含的精神内涵。

三、结语

法国19世纪著名艺术批评家、诗人波德莱尔也曾断言:“服装具有一种双重的艺术魅力:艺术的和历史的魅力。”由于各个朝代的社会环境和历史背景的不同,各个时期服饰的种类形制也大不相同。以此为基础,各朝服装的特色逐渐形成。从这层意义上来说,服装是没有文字的历史文献,是认识、理解各朝代的生活与文化的绝好史料。虽然,随着历史的发展,清朝厉行剃发之后,作为男子约发之物的网巾,因为丧失了其所依附的头发,淡出了历史的舞台,然其随明朝社会文化的发展而衍生出的多重内涵则在一定程度上反映出服饰与社会变迁密不可分的关系,这也正体现了服饰的历史魅力。

注释:

①明王圻《三才图会》“衣服”一卷载:“太祖微行至神乐观,见一道士结巾,召取之,遂为定制。”又据清陈彝《握兰轩随笔》卷下“网巾”条:“明太祖微行至神乐观,见一道士于窗下结网巾,问曰:‘此何物?’对曰:‘此网巾也,用以裹头上则万发皆齐。’上明日召道士,命为道官,取所结网巾十三顶,颁示十三省布政司,使人无贵贱,皆首裹网巾,遂为定制。”清刘廷玑《在园杂志》中亦有类似的记载:“网巾之制,历代所无,此物起于明,止于明,诚一代之制也。因明太祖微行,至神乐观,见一道士,灯下用马尾结成小兜,太祖问为何物,对曰:‘此网巾也,用裹头上,万发皆齐矣。’明日,召道士,并取所结网巾,遂为定制。”《明史·舆服志》亦有类似记载。

②《画网巾先生传》版本甚多,但内容大体相同,除此之外还有李世熊《画网巾先生传》、李瑶《画网巾先生(二仆)》等,不一一列举。

[1]周锡保.中国古代服饰史[M].北京:中国戏剧出版社,2002.

[2](明)王圻,王思义.三才图会[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[3](明)郎瑛.七修类稿(卷四)[M].上海:上海书店出版社,2001.

[4](清)张廷玉.明史[M].北京:中华书局,2000.

[5](明)王三聘.古今事物考(卷六)[M].北京:商务印书馆,1937.

[6]林丽月.万发俱齐:网巾与明代社会文化的几个面向[J].台北:台大历史学报,2004,(33).

[7](明)申时行,等.明会典[M].北京:中华书局,1989.

[8]陈如江,徐侗.明清通俗笑话集[M].上海:上海人民出版社,1996.

[9](明)李介.天香阁随笔[M].南京:江苏广陵古籍刻印社,1983.

[10](意)利玛窦,(比)金尼阁.利玛窦中国札记[M].北京:中华书局,2010.

[11]秦修容.金瓶梅[M].北京:中华书局,1998.

[12](明)章纶.章纶集[M].北京:线装书局,2009.

[13](明)谢肇淛.五杂俎(卷十二)[M].北京:中华书局,1959.

[14]沈从文.中国古代服饰研究[M].上海:上海书店出版社,2005.

[15](明)西周生.醒世姻缘传[M].武彰,点校.北京:中华书局,2002.

[16](清)顾起元.客座赘语[M].北京:中华书局,1987.

[17](清)郑方坤.全闽诗话[M].福州:福建人民出版社,2006.

[18](明)冯梦龙.明清艳情词曲全编(上卷)[M].广州:广州出版社,1995.

[19](清)蒋良骐,等.十二朝东华录·顺治朝(卷四)[M].台北:文海出版社,1963.

[20](清)叶梦珠.阅世编·冠服[M].北京:中华书局,1981.

[21](清)戴名世.戴名世散文选集[M].天津:百花文艺出版社,2003.