基于表面等离子体增强的聚合物太阳能电池研究

孙鸿滨, 孙艺丰

(1. 吉林吉信通信咨询设计有限公司, 长春 130012; 2. 长春师范大学 国际交流学院, 长春 130032)

0 引 言

能源已成为当今世界各国经济发展遇到的首要问题, 而太阳能则是未来最有希望的能源之一。近年来, 有机太阳能电池迅速发展, 由于具有廉价、 柔性、 制作容易等优点, 有希望成为未来光伏产业中的重要角色[1,2]。表面等离子体是指在金属表面存在的自由振动的电子与光子相互作用产生的沿金属表面传播的电子疏密波[3]。金属表面等离子体是目前纳米光子学中最引人注目的应用研究方向; 借助于金属界面或金属纳米结构, 它可将电磁场高度局限在纳米尺度的范围内, 使光近场区域场强得到大幅提高[4,5]。表面等离激元共振的物理光学现象, 已经被应用到聚合物太阳能电池中, 并且使其效率得到一定提高[6,7]。

笔者利用热蒸发的方式, 将Ag纳米颗粒置于阳极缓冲层中, 利用表面等离子体共振, 有效地提高了聚合物太阳能电池器件的光吸收和电荷收集, 进而提高整体器件效率。

1 实 验

1.1 器件的制备

图1 带有Ag NPs反型器件结构图

实验采用厚度150 nm、 20 Ω/□的导电ITO(Indium Tin Oxide)薄层的玻璃作为衬底, 以聚合物材料PSBTBT(poly[(4,4′-bis(2-ethylhexyl)dithieno[3,2-b:2′,3′-d]silole)-2,6-diyl-alt-(2,1,3-benzothiadiazole)-4,7-diyl])[8]和PC71BM([6,6]-phenyl-C71-butyric acid methyl este)两种体异质结混合物作为活性层, 经过旋涂、 蒸镀等得到聚合物太阳能电池器件。将附有特定图案ITO的玻璃衬底依次用丙酮、 无水乙醇和去离子水分别超声30 min, 用氮气流将其吹干; 用匀胶机旋涂一层二氧化钛溶胶薄膜[9,10], 旋涂速度为3 000 r/min, 放在马弗炉里在450 ℃烧结2 h; 冷却后, 将质量比为1 ∶1的PSBTBT: PC71BM二氯苯溶液以1 000 r/min的转速旋涂在二氧化钛薄膜上; 然后将样品放入手套箱中的热台上, 在110 ℃条件下退火15 min[11]; 将样品放入真空镀膜机腔内, 待真空度达到5×10-4Pa时开始蒸镀MoO3, 厚度为2 nm; 蒸镀薄层Ag(0、1、3 nm), 以颗粒状存在; 然后蒸镀MoO3, 厚度为3 nm; 最后蒸镀100 nm的Ag电极。在蒸发过程中, 速率均控制在0.02~0.04 nm/s。有机太阳电池的结构如图1所示。

器件结构如下。

1) 标准器件: ITO/TiO2/PSBTBT: PC70BM/MoO3(5 nm)/Ag(100 nm);

2) 加入Ag NPs的器件: ITO/TiO2/PSBTBT: PC70BM/MoO3(2 nm)/Ag(1、3 nm)/ MoO3(3 nm)/Ag(100 nm)。

1.2 实验结果与分析

在室温下, 使用Orie公司提供的300 W的太阳光模拟器, 分别在暗环境和AM 1.5 G(100 mW/cm2)太阳光照下采用Keithley 2400测量器件的电流-电压特性(见图2)。并使用美国颐光科技公司的Q Test Station 1000AD系统, 计算电池的外量子效率(IPCE: Incident Photon-to-Current Efficiency)(见图3)。

图2 不同厚度Ag的器件在AM1.5G(100 mW/cm2)下的J-V特性曲线 图3 不同厚度Ag的器件的外量子效率曲线

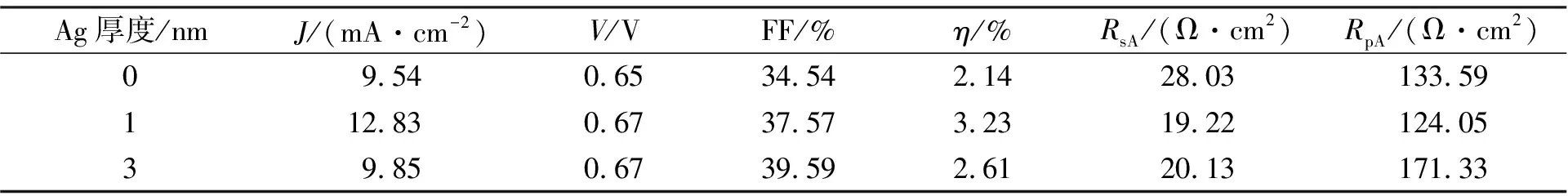

从图2中的J-V曲线可看出, Ag纳米颗粒的引入使电池的短路电流J得到提高。实验中研究了不同的Ag薄层厚度对电池性能的影响。标准器件的V=0.65 V,J=9.54 mA/cm2, 效率η=2.14%。当阳极缓冲层中加入了1 nm的Ag薄膜,V=0.67 V, 短路电流提高到J=12.83 mA/cm2, 效率η=3.23%。短路电流密度的大小主要取决于有机太阳能电池中有源层体异质结混合物的光吸收率。Ag纳米颗粒通过局域表面等离子体作用以及反向散射增强作用, 使有源层材料对太阳光的利用率提高, 并改善有机层和电极的界面接触性能, 提高载流子向阳极的传输能力, 进而提高了器件的短路电流密度和能量转化效率。但是, 当Ag薄膜厚度增加到3 nm时, 短路电流J出现明显下降(降到9.85 mA/cm2), 电压基本保持不变, 效率下降为η=2.61%。具体数据参数如表1 所示。

表1 不同厚度Ag的器件在AM 1.5G(100 mW/cm2)光照下的详细性能参数

表1中RsA为器件串联电阻、RpA为并联电阻。从表1中的数据可发现, 加入(0、1、3 nm)Ag薄层的器件串联电阻RSA分别为28.03 (Ω·cm2)、 19.22 (Ω·cm2)和20.13 (Ω·cm2), 并联电阻RpA分别为133.59 (Ω·cm2)、 124.05 (Ω·cm2)和171.33 (Ω·cm2), 表明采用MoO3/Ag NPs/MoO3复合阳极缓冲层可以提高阳极和有源层之间界面的接触性能, 形成有效的空穴传输。随着薄层Ag厚度的增加, 电阻增加, 阻碍电荷的传输, 所以3 nmAg薄层的器件短路电流密度开始下降。

2 结 语

Ag纳米颗粒的介入, 增强了有源层材料本身的吸收范围, 同时将金属Ag置于缓冲层MoO3中, 有效地提高了缓冲层的电导率, 减小了串联电阻, 提高了电荷收集效率。光生电流从9.54 mA/cm2增加到12.83 mA/cm2, 效率从2.14%提高到3.23%。在缓冲层内引入金属纳米颗粒, 不改变有源层的基础上利用表面等离子增强作用提高聚合物太阳能电池的光电流, 为改善电池效率提供了新方法。

参考文献:

[1]ZHAN Xiao-wei, ZHU Dao-ben. Conjugated Polymers for High-Efficiency Organic Photovoltaics [J]. Polym Chem, 2010(1): 409-419.

[2]YEN JU CHENG, SHENG HSIUNG YANG, CHAIN SHU HSU. Synthesis of Conjugated Polymers for Organic Solar Cell Applications [J]. Chem Rev, 2009, 109(11): 5868-5923.

[3]LU Lu-yao, LUO Zhi-qiang, XU Tao, et al. Cooperative Plasmonic Effect of Ag and Au Nanoparticles on Enhancing Performance of Polymer Solar Cells [J]. Nano Letts, 2013, 10(13): 59-64.

[4]CATCHPOLE K R, POLMAN A. Plasmonic Solar Cells [J]. Opt Express, 2008, 16(26): 21793-21800.

[5]PILLAI S, GREEN M A. Plasmonic for Photovoltaic Applications [J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2010, 94(9): 1481-1486.

[6]KWON M K, KIM J Y, KIM B H, et al. Surface Plasmon Enhanced Light Emitting Diodes [J]. Adv Mater, 2008, 20(10): 1253-1257.

[7]ATWATER H A, POLMAN A. Plasmonics for Improved Photovoltaic Devices [J]. Nat Mater, 2010, 10(9): 205-213.

[8]SRINIVAS SISTA, MI-HYAE PARK, ZIRUO HONG, et al. Highly Efficient Tandem Polymer Photovoltaic Cells [J]. Adv Mater, 2009(22): 1-4.

[9]吕红辉, 汤钧, 白玉白. TiO2纳米晶薄膜电极的瞬态光电流特性 [J]. 吉林大学学报: 信息科学版, 2001, 19(3): 99-102.

LÜ Hong-hui, TANG Jun, BAI Yu-bai. The Transient Photocurrent Properties of TiO2Nanocrystalline Thin Film Electrodes [J]. Journal of Jilin University: Information Science Editon, 2001, 19(3): 99-102.

[10]曲长红, 付乌有, 杨海滨. 金红石型纳米TiO2颗粒的制备及其光催化性质 [J]. 吉林大学学报: 理学版, 2009, 47(4): 811-814.

QU Chang-hong, FU Wu-you, YANG Hai-bin. Preparation and Photocatalytic Properties of Rutile Titanium Dioxide Nanoparticles [J]. Journal of Jilin University: Science Edition, 2009, 47(4): 811-814.

[11]王刚, 刘宏宇, 赵超, 等. ITO退火膜的光学和电学特性 [J]. 吉林大学学报: 信息科学版, 1999, 17(4): 61-65.

WANG Gang, LIU Hong-yu, ZHAO Chao, et al. Optcal and Electrical Properties of Annealed ITO Films [J]. Journal of Jilin University: Information Science Edition, 1999, 17(4): 61-65.