墨守成规与颠覆传统——试论陈洪绶花鸟画的复杂性和原创性

周午生

纵观晚明的绘画历程,董其昌是山水画坛的领袖,而在人物画方面,其主宰者则非陈洪绶莫属。陈氏在人物画上的成就与地位可比肩董其昌在山水画上的成就与地位,他们的画作都有着不可替代的原创性,也是后议较为复杂的晚明伟大画家。

陈洪绶具有与生俱来的绘画天赋,对于他在人物画方面的风格及建树,画史早有定评,画风古拙朴雅,在构图、笔墨、线条、设色、造型等都具有独特魅力,更以画面中节制性的细若游丝的线条和源自唐宋画作中明暗对比的笔法等令后人叹为观止。因为这些因素,陈氏笔下的人物画相比六朝时代的人物画,更加具有重量感、实在感、空间感、运动感和韵律感。其实,陈洪绶也并非完全仅靠个人的天资异禀,就轻松地达到绘画的至高境界,除了他的中期作品因为应付生计而显得粗劣之外,他的早期和晚期作品在绘画法则上都有着严格的准绳法度,竭尽全力作画,虽然在生活上酒色放荡,但在绘画中却始终能够择善固执,最终又赋予人物画以严肃感,使其作品远远跳脱出世人所谓的怪癖气息。他的晚年杰作《隐居十六观图》,是为当时的画家兼理论家的沈颢而倾心绘制的。此图画作将不同的线条连贯一致,整体气势凌人,这种感觉已经远远超越了早年纯粹的、以和谐悦目为目的的绘画格局。在倾尽全力完成此作的数月后,年仅54岁的陈洪绶便逝世了。这个岁数对于大多中国画家而言,只不过是刚刚或者尚未开启个人的绘画风格的阶段,而对于陈洪绶来说,则过早的结束了绘画生涯。尽管如此,却丝毫没有影响到他成为继李公麟之后的又一个伟大的人物画家,从而上升为中国古代画史最辉煌的大画家之一。

陈洪绶《隐居十六观图 》之一 现藏于台北故宫博物院

然而,如果仅以陈洪绶在人物画方面的成就,就将其归位于中国画史最辉煌的画家之一,这未免显得有些孤立和偏狭。同时,对于陈氏复杂的人生经历而言,也显得过于简单和无聊。陈洪绶于1599年出生在浙江绍兴西南约40里的诸暨,在幼年时曾跟随山水画大家蓝瑛学习书法和绘画。但他的山水画成就显然未能比及董其昌,甚至未能跳脱出蓝瑛的绘画风格,可见他在山水画方面的原创性是远远不够的。但是,多才多艺的陈洪绶却能在创作出彪炳千秋的人物画的同时,又创作出晚明最美、最具原创性的优秀花鸟作品,这也使得略显颓势的晚明花鸟画坛为之精神提振。

梅花山鸟 绢本设色 台北故宫博物院

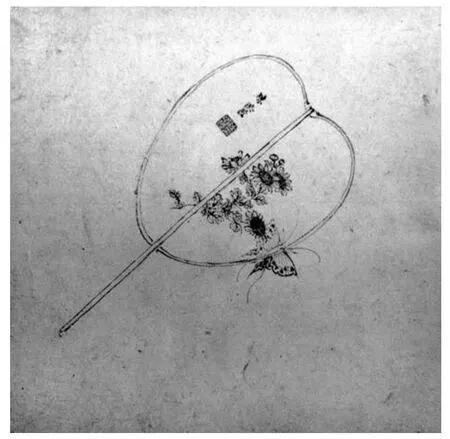

陈洪绶是一位多产的优秀画家,擅长人物,精工花鸟,兼能山水,尤擅版画,其流传下来的花鸟作品数量不少,但相比他的人物画来说则是小巫见大巫。在陈氏的花鸟作品里,无论是工整“保守”的绢本工笔重彩作品,或者是笔法自由的纸本水墨作品,都一应俱全。他的绢本重彩作品展现出与蓝瑛乃至浙江传统画作之间的渊源关系,除此之外,在画作的构成因素上,画家又从宋代花鸟典范中汲取诸多养分,并且与之遥相呼应。这类画作在初看之下,会令人误以为是在重复若干早已司空见惯的绘画模式,但是在细观之后,便会发现其实远远不是这样简单的重复。在“保守”和摹仿的表象之下,实则是鬼斧神工地颠覆了旧有的花鸟画创作模式。他将自己对生命与艺术最鲜活最真实的体验融入到大的审美规律中,令观者在恍然大悟中获得高雅细腻、出人意表的愉悦观感经验,为中国绘画的艺术审美输入了新鲜血液。以陈洪绶的《梅花山鸟图》为说明,从构图来看,这幅画作近乎彻底守旧,用笔设色上保留了最为传统的精雕细琢之风,在风格上总能让我们想到前人典范,比如12世纪宋徽宗赵佶的花鸟作品。但是当我们深入观察画面后又会发现不同,如在景观石(或者说是太湖石等装饰石材)的结构表现上出现了诸多不和谐因素,也可以说是暧昧因素。梅枝在画家的笔下尽显一丝不苟的雕琢之貌,在梅枝的转折处亦如玉雕花朵一般的静态和“僵硬”。这种精雕细琢的方式合乎宋代典范的要求,但其静态和僵硬感又显然有悖于宋代花鸟重视写生,讲究从自然生态中观察,再描绘其详实形态的绘画方式。此画中的山鸟亦显现出很不自然的姿态,仿佛对画中所描绘的暧昧环境已经有所知觉,在不经意间流露出忧虑之态,拙趣横生,耐人寻味。这种不自然恰恰说明了画家已经跳出宋代花鸟画的审美要求范畴,几乎成为陈洪绶笔下之鸟的惯有倾向,一切的看似不自然实则又宛若天成。诚如上所言,看似司空见惯的重复实则变成了鬼斧神工般的颠覆。当然,笔者并不强求所有观者都有如此观感,因品味与赏析的不同,此画在观者眼中也会不尽相同,观者可以将此画作为完美精致的装饰品,亦可将此画看作是对以宋代为首的传统花鸟画的一种讽喻,甚至是本文中所说的“鬼斧神工般的颠覆”。

陈洪绶有着出身于职业画家的传统,但他的作品和其他职业传统画家的典型作品相比,其表现手法又相对复杂的多,因为他还具有文人画家的胸怀修养。以常理来说,这一类型的画家应该创作有与自己身份相匹配的“得体适当”的作品,比如董其昌的绘画和书法就与本人的身份地位协调一致。可是对于陈洪绶来说,他的绘画无论是人物、山水抑或是花鸟,皆不符合职业画家固有的创作模式。这种矛盾集中体现在一幅题有“洪绶仿元人笔”的花鸟作品中。虽然此作题跋为“仿元人笔”,但览阅诸多的元代花鸟画未见有与其作品相近者,我们姑且把这看做是画家的臆作吧。尽管这样,我们还是可以看到陈洪绶颠覆传统的作风又向前推进了,而且,其推进幅度不可谓不大。在此幅作品中,展现在观者眼前的不过就是我们在宋元花鸟画中经常见到的题材,如在秋风中颤抖的几近凋零的枝头秋叶,孤芳自赏的几朵桀骜的菊花,形单影只的伶仃孤鸟等等。然而在这些看似墨守成规的些许景致中,实则已经处处违逆悖反了中国绘画尤其是宋元花鸟绘画中的不成文禁忌。之所以说犯了禁忌,是因为陈洪绶将诸多不和谐的题材放在了同一幅画中,这对于讲究遵循自然法则的宋元绘画而言是莫大的不尊和悖逆。枝头的孤鸟已经捕捉到一只牵牛并在狼吞虎咽的啄食;下面的花枝上,螳螂虎视眈眈的挥舞着“利刃”正欲捕食蝴蝶;一只毛虫小心谨慎的从树枝上的小洞里爬出来,意欲找寻树叶来蚕食;小小的甲壳虫紧贴着另一片枯叶;蜗牛终于奋力地爬上了位于左侧的菊花梗上;顶端盛开的菊花中还有一只飞蛾和蜜蜂彼此相视互为仇敌,如此等等。表面上看,无论是多么传统的画风、臻于完美的技法,或者是极富美感的装饰性,在这些表象下隐藏的其实都是另外一种阴暗晦涩的目的,和更深层次的心里诉求。在这幅作品里,我们已经找不到陈洪绶早年作品中所描绘的舞蝶弄菊的形式母题,以及娱乐遣兴的方式,随之而来的是苦涩诙谐的方式,对于传统花卉虫草的构图处理,已经显得毫无游戏之意。这种转变过程也远非画中所展示的那样简单,在1650年,陈洪绶曾经写道:“老悔一生或慨多在山水间……每逢得意处,辄思携妻子栖,性命骨肉归于此,魂气则与云影、水声、山光、花色同生灭,吾愿足矣。所以不如愿者,有志气无时运,想功名,恋声色,而造化小儿玩弄三十余年。”此幅画作所描绘的弱肉强食和衰败凋零的景象,或许正是自己人生的所历所感,也是心灵情境的再现与生活情感的表达,而和传统渊源或许已无关联。

陈洪绶 《花鸟草虫》绢本设色

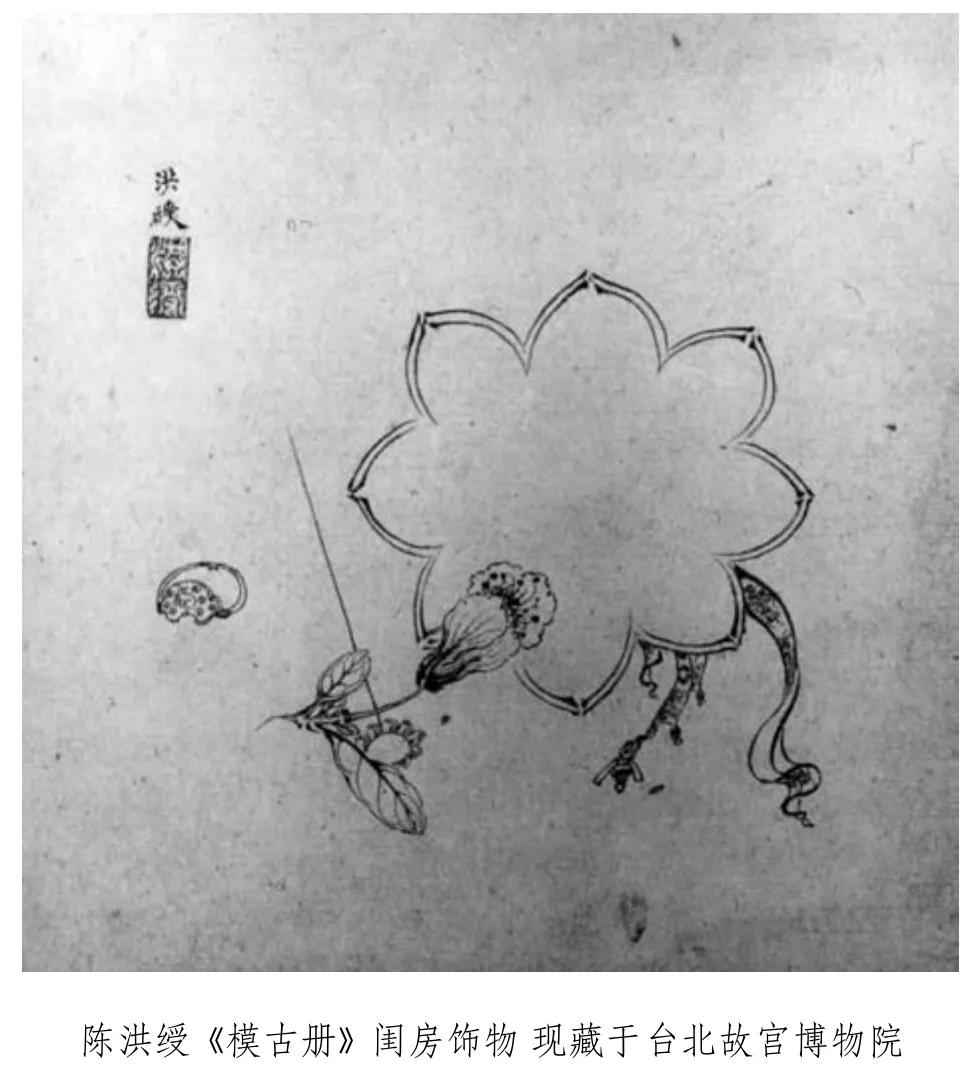

以上剖析的两幅作品当属陈洪绶的晚期花鸟佳作,在如此等等的绢本工笔设色作品中,画家用精雕细琢的笔法、与生俱来的天赋和后天辛勤的努力自修,突破了自北宋以来的传统花鸟画格局。如此气局以“鬼斧神工般的颠覆”来比喻当毫不为过。除却绢本设色作品外,在流传至今的陈氏白描作品中,我们看到的是另一种面貌。在陈洪绶二十多岁期间所作的一些作品里,他已经逐渐脱离了蓝瑛的绘画风格而显示出属于自己的风格走向。在他少数具有纪年的作品中,有一部作于1619年的《模古册》,各幅画作以纸本水墨方式描绘山水、人物、花卉虫草等等,特别在描绘人物和花卉时,画家运用了精细极致的白描画法。但在此之前,他从未尝试过用如此精细的画法描绘如此精细的形象,这大可看作是尝试性的突破。在1619年作的《模古册》里所描绘的题材还具有某种神秘的暗示性,长有三片虫蛀树叶的折枝,装有清水的铜盆,其中还有月亮的倒影,松梅竹盆栽,更有能说明花鸟画特质的《蝴蝶纨扇图》:画家在一柄丝质扇面上描绘了生动摇曳的菊花,一只蝴蝶被其吸引翩翩飞舞于边侧,并与少许菊花有所重叠,部分蝶身半隐半现在扇面之后,似乎是丝质扇面上的图案。但这并不是一幅描绘花卉引蝶的扇面画,而是在画家的巧思下以小笔绘制,运用黑灰两度的朦胧墨色罩染法,将被扇面遮掩但又隐约而现的一半蝶身画为灰色,露在扇面之外的一半画为黑色,使得蝴蝶和菊花分属于不同的画面层次。本来简单传统的画作就这样被陈洪绶以朴实无华的白描画法剖解并重构,熟稔的把玩着真实与再现的主题,形成优雅而不失质朴的“画中画”。在另一幅作品中,陈洪绶又将仕女的各种装饰物品完美组合,状如莲花的镜子正对观者,流苏飞舞飘逸于其下,莲花状的发簪和莲蓬状的戒指也被置于其间,戒指的纹饰是一只云端的白兔和折枝花卉。就这些饰品的关联来看,我们可以去大胆的推测这些是月亮、嫦娥、女性的象征,而那折枝花卉更有可能象征着性。这些饰品又或者是某个妓女的私有物,所隐藏的是画家对其微妙的情愫,这恰好也印证了他耽溺于狎妓的

至此,通过比较陈洪绶早年和晚年的花鸟画代表作品,我们可以清晰的看到其典型的绘画特质:取材广泛,梅、荷、菊、蝶、鸟等是他经常入画的题材,同时在风格上具有高度的复杂性,而且在意向上也非常耐人寻味。他的早期作品一丝不苟地刻意追求精致的主客体双方感受,借助最讲究最精纯的纸墨素材,以极尽优雅和顿挫有致的线条,将这些题材与画作风格发挥到极高境界。到了中期(对于陈洪绶的中期作品本文不做详细阐述)之后,这些画面讲究和境界追求因为忙于生计而消失殆尽,直至到了人生的晚期又达到了汰芜存菁的境界,更加倾向于安静高明的绘画效果。周亮工曾经评价陈氏及其画作:“人但讶其怪诞,不知其笔笔皆有来历。”我们可以说陈洪绶遵循传统,因为他深研宋元典范,甚至是唐代之前的作品;我们也可以说他不遵循传统,因为在他的画作中充斥着太多特立独行的符号,其花鸟画造型来源于生活又高于生活,在保留客观物象的同时,又将客观物象融入主观之意,使其情趣化、样式化。陈洪绶在花鸟创作中从晋、唐、宋、元的优秀作品里汲取精华,以宋画的精致细腻之风为个人画作增其韵致,于淡雅、清润、古艳中透露出高古格调,创意新颖、不拘常规、自成一格,体现出宗古求变的大家气质。虽然他在风烛残年之际,仍因感到自己无力中兴浙派画学的传统而满怀遗憾地“拭目俟之”,但是在他逝后的经久岁月里,无论是他的人物画抑或是花鸟画,都为后人尤其是清代的独创主义绘画大师们开启了新的绘画表现模式。

注释:

[1] 陈洪绶著:《宝纶堂集》,卷二。

[2] 陈洪绶1619年所画册页,一般称为《模古册》,新罕布夏州翁万戈收藏。

[3] 周亮工:《谈画录》,辑于于安澜《画史丛书》卷一。

[4] 陈洪绶:《画论》,1652年著,原句为:“老莲五十四矣,吾乡并无一人,中兴画学,拭目俟之。”