中西医结合辅以心理疗法治疗抑郁症96例疗效分析

王震宇,刘晶晶,王 娜

(1.河南中医学院第三附属医院脑病科 河南郑州 450008;2.河南中医学院 河南 郑州 450008)

抑郁证属心境障碍,是指以思维迟钝、情绪低落且伴主动性下降、兴趣减低等精神运动性迟滞症状为主要表现的一种病症,合并有明显的思维和行为改变,大多数患者有反复发作的倾向,缓解期精神状态基本正常。笔者在多年的临床中采用张锡纯定心汤[1]联用米氮平佐以心理疗法治疗抑郁证96例,疗效满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择

1.1.1 诊断标准:西医诊断标准按照我国2001年出版的《中国精神疾病分类方案与诊断标准》第3版(CCMD--3)抑郁症的诊断标准[2];中医诊断标准依据《中医病症诊断疗效标准》[3]中症候诊断,辩证属气血亏虚,心神失养。

1.1.2 纳入标准:符合抑郁症诊断标准,辨证属气血亏虚,心神失养者;年龄在18~70岁之间。依据汉密顿抑郁量表(HDS)17项版本,超过7分为轻度抑郁;超过17分为中度抑郁;超过24分为重度抑郁,所有病例均超过7分,无其他内科严重疾病;血尿便常规、肝肾功能正常者。

1.1.3 排除标准:妊娠或准备妊娠的妇女,哺乳期妇女;对药物过敏者;严重躯体疾病,精神发育迟滞、痴呆、器质性疾病所致的精神障碍者,精神分裂症等;肝肾功能障碍者;需服用其他抗抑郁药物者。

1.2 一般资料 96例均为河南中医学院第三附属医院2011年3月至2013年3月门诊病例。其中,男47例,女49例:年龄18~70岁,平均46岁;病程2~24个月,平均12个月;其中轻度38例,中度46例,重度12例。均符合抑郁症诊断标准。3组性别、年龄、病程、中医证型、HAMD评分无明显差异,经χ2检验、单因素方差分析P>0.05,具有可比性。

1.3 治疗方法 中药定心汤加米氮平片为中西药联用组:定心汤组成:龙眼肉30 g、酸枣仁15 g、萸肉15 g、柏子仁12 g、生龙牡各12 g、生明乳香3 g、生明没药3 g、生赭石 12 g、茯苓 9 g、清半夏 9 g、川黄连 9 g。每日1剂,分3次口服,米氮平片(15 mg)1片/日;定心汤组:定心汤每日1剂,分3次口服;米氮平组:米氮平片(15 mg)1片/日。3组各治疗2个月,米氮平片:哈尔滨三联药业有限公司,批准文号:国药准字H20060702。心理疗法:根据病人不同情况分别采用解释开导、暗示、以情胜情法(怒伤肝,悲胜怒;喜伤心,恐胜喜;思伤脾,怒胜思;忧伤肺,喜胜忧;恐伤肾,思胜恐)。每周1次,每次20 min,4次为1疗程。

1.4 疗效判定标准 采用HAMD评分和中医临床症状评分,用尼莫地平法对比治疗前后疗效。

1.5 统计学方法 采用SPSS 13.0统计分析软件处理,计量资料数据以均数±标准差()表示,组内比较采用t检验,组间比较采用方差分析,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

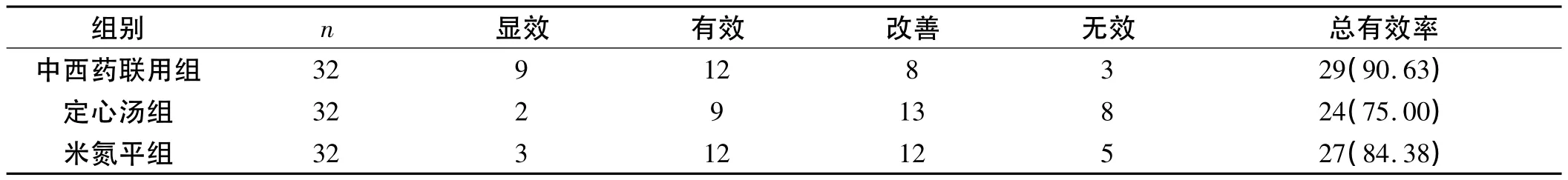

2.1 各组疗效比较 中西药联用组的总有效率为90.63%,明显高于定心汤组和米氮平组的总有效率,3组两两比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 3组疗效比较[n,(%)]

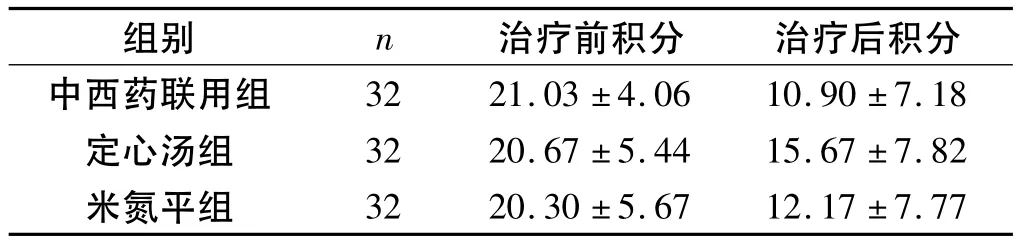

2.2 3组治疗前、治疗后HAMD评分比较 ①分别对3组治疗前与治疗后HAMD评分进行配对t检验,3组治疗后积分均较治疗前下降,差异有统计学意义(P<0.05)。②对3组治疗前、后HAMD评分差值进行方差分析,中西药联用组明显优于定心汤组和米氮平组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 3组治疗前、治疗后HAMD评分比较()

表2 3组治疗前、治疗后HAMD评分比较()

3 讨论

抑郁症属中医“郁证”的范围。由于气血亏虚、心神失养,加之情志所伤,肝失疏泄、脾失健运引起五脏气血阴阳失调所致,《内经》谓“心藏神”既以心为舍宇,即以心中之气血为保护,有时心中气血亏虚,失之保护之职,心中神明不能自主,而郁证发作。所以方中用龙眼肉以补心血,枣仁、柏子仁以补心气,更用龙骨入肝以安魂,牡蛎入肺以定魄,并且二药与萸肉并用,能收敛耗散之心气。乳香、没药能流通气血以调和;半夏、茯苓以清痰饮,赭石以导引心阳下潜,使之归藏于阴,心中有热,故加川黄连,以清心助眠。药症相符,疗效可靠。米氮平片是作用于中枢的突触前α2受体拮抗剂,它通过与中枢的5-羟色胺受体(5-HT2,5-HT3)相互作用起调节5-羟色胺的功能。米氮平片的2种旋光对映体都具有抗抑郁活性,米氮平片对抗组织胺受体(H1)的特性起着镇静作用。在经治患者中,大多是生活中遇到了各种挫折、矛盾,自身无力排解,精神苦闷异常,生活能力受损,工作能力下降。所以在药物治疗的同时,根据病情程度和个体差异合理选择各自独特的非药物疗法可以取得明显效果[4],加以劝解、开导、暗示等疗法,使其能将苦闷予以排解,迅速解除其躯体症状和精神痛苦。加之中西药合用,临床上取得了明显的疗效。

[1]张锡纯.医学衷中参西录(上册)[M].石家庄:河北科学技术出版社,1997:41-45.

[2]中华医学会精神科分会.中国精神障碍分类与诊断标准CCMD-3[M].第3版.济南:山东科学技术出版社,2001:103-115.

[3]国家中医药管理局.中医病症诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:33-34.

[4]李东雅,蔡光先,郭纯.抑郁症非药物治疗的研究现状[J].湖南中医药大学学报,2011,31(3):75-78.