148例药品不良反应分析

徐会玲,龚春晓,张 莉*

1.南京医科大学第二附属医院(江苏南京210011)

2.南京医科大学药学院(江苏南京210029)

药品不良反应(adverse drug reaction,ADR)是指合格药品在正常用法、用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。随着医疗水平的提高,临床用药不仅要做到治愈疾病,而且还应注意各种可能或潜在不良反应ADR的发生,严格做到安全、合理、有效用药[1]。世界卫生组织曾有报道指出临床用药中,ADR发生率高达5% ~20%,世界死亡人群中有三分之一死于药源性疾病[2]。通过对我院2012年1~12月148例药品不良反应报告进行分析,以掌握我院ADR发生的特点及引发的相关因素,更好地为医生临床合理用药提供依据,保障患者用药安全,减少ADR的发生。

1 资料与方法

1.1 一般资料 资料来源于南京医科大学第二附属医院2012年1~12月按照要求上报的《药品不良反应事件报告表》,经过筛选,选出148例填写规范的ADR报告。

1.2 方法 采用回顾性分析方法,记录148例ADR报告中患者的性别、年龄、给药途径、药品种类、涉及的器官或系统、引起ADR抗菌药物及其临床表现,并进行分析。采用国家药品不良反应监测中心ADR因果关系判断标准[2](肯定、很可能、可能、可能无关、待评价和无法评价)进行评价。

2 结果

2.1 报告来源情况 148例ADR报告中,医师报告19例(12.84%),药师报告76例(51.35%),护士报告53例(35.81%)。

2.2 发生ADR患者的年龄与性别分布 148例ADR报告中,男性 64例(43.24%),女性 84例(56.76%)。其中以0-10岁婴幼儿和70岁以上中老年患者居多,与文献报道相近[3]。见表1。

表1 发生ADR患者年龄的与性别分布(例)

2.3 ADR与给药途径 涉及给药途径4种,口服25 例(16.89%),静脉滴注 120例(81.08%),局部外用1例(0.68%),腔道给药2例(1.35%)。

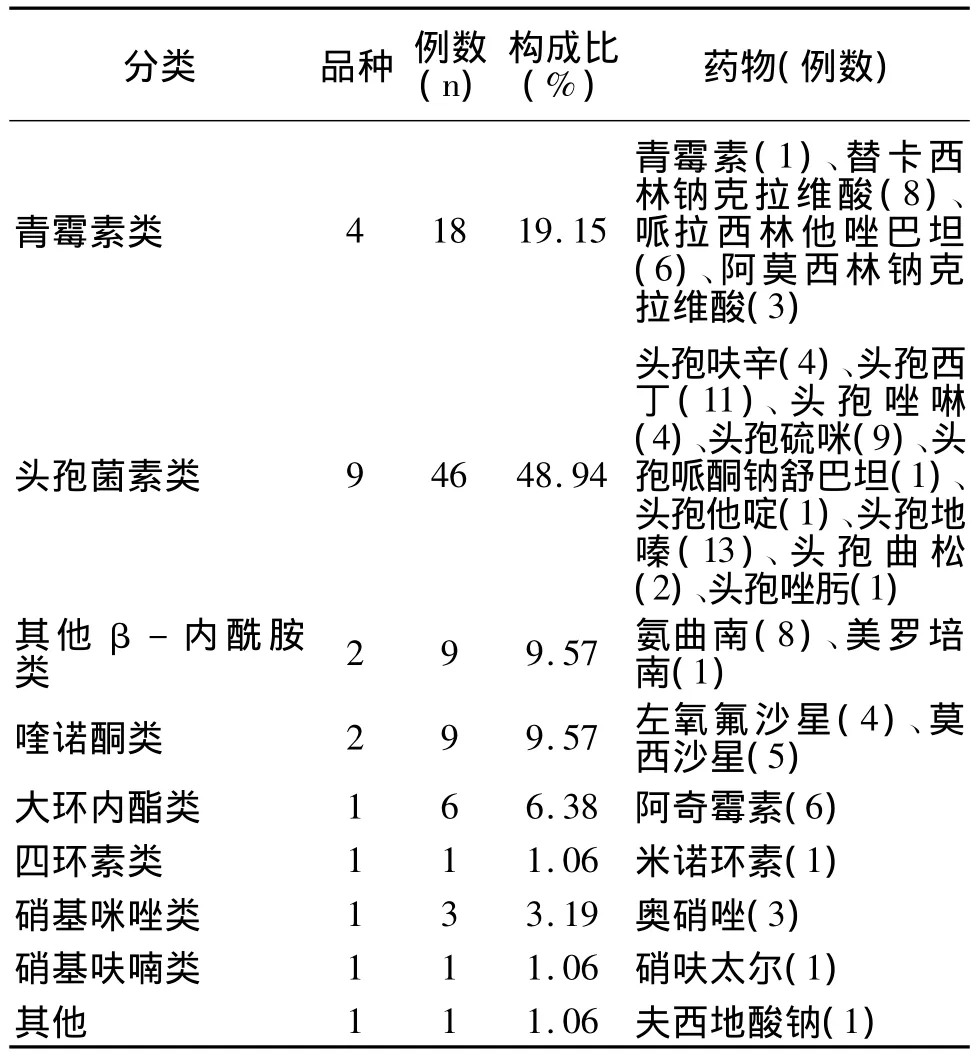

2.4 ADR涉及药品种类及构成比 引起ADR的药物共有13种,抗菌药物引发ADR例数最多,占63.51%(表2)。抗菌药物引起的ADR中共涉及9大类22个品种,其中头孢菌素类46例,比例最高(48.94%),其次是青霉素类(19.15%)。见表 3。

表2 引起ADR药物的种类及其构成比

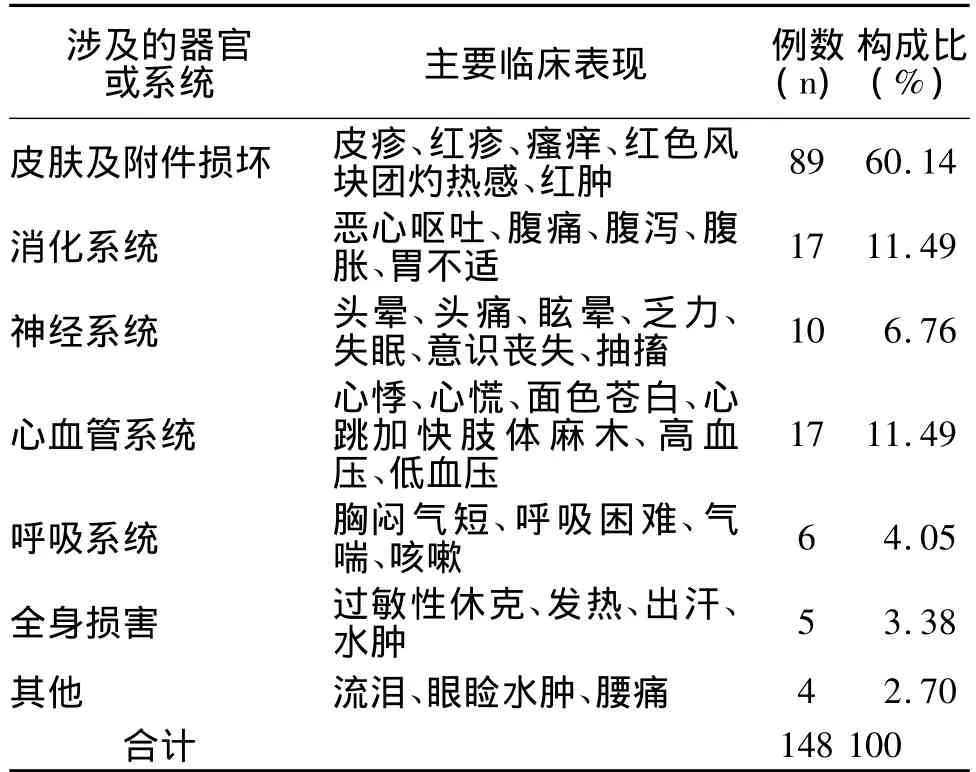

2.5 ADR累及系统或器官及临床表现 89例(60.14%)表现为皮肤及其附件损害,临床主要表现为皮疹、红疹、瘙痒、红色、风块团、灼热感、红肿等。见表4。

表3 引起ADR抗菌药物的种类及其构成比

表4 ADR累及器官或系统及临床表现

2.6 新的、严重的ADR临床表现 一般不良反应141例(95.27%),新的 5例(3.38%),严重的ADR2例(1.35%)。2例严重不良反应均为全身性损害,其中1例是用硫普罗宁注射剂后出现紫绀、意识丧失、小便失禁、血压下降;另1例是静脉滴注五水头孢唑啉钠后突发休克、喉头水肿。停药及采取相应措施后均好转。

3 讨论

3.1 关注重点人群的ADR 在148例ADR报告中0-10岁婴幼儿构成比占31.76%,高于其他年龄段,这与婴幼儿的生理特征有关,儿童因发育尚未完全,肝肾功能发育不成熟,对药物敏感性高,药物代谢速度慢,肾脏排泄功能差易引起药物蓄积中毒,药物易通过血脑屏障,容易引起ADR。70岁以上老年患者构成比,为20.28%,老年患者易发生ADR的原因主要是随着年龄的增大,肝、肾功能减退,肾小管分泌能力及肾小球滤过率降低,肾血流量明显减少而影响体内药物的排泄;肝血流量降低、肝药酶活性减弱而致解毒能力下降[4],ADR发生率较其他年龄段高,应当引起医生重视。

3.2 ADR与给药途径 120例ADR是由静脉滴注引起的,占81.08%,分析其原因可能是临床应用静脉给药方式较多,以及静脉给药药品直接进入人体血液循环,影响患者血液PH值、渗透压等,较易引起ADR发生[5]。输液滴注过快、液体温度过低或存在不溶性微粒、输液器具达不到无菌要求,药物的配伍,加药顺序,输液的pH值变化,输液配制环境因素均与ADR的发生有关[6]。所以建议医师在用药时,尽可能选择安全度高的口服给药方式,只有当病情紧急或者口服无效的情况下再选择静脉给药。

3.3 ADR与药物种类 表3显示,抗菌药物引起的ADR位居榜首,一方面可能与我院抗菌药使用量较大有关;另外无论是医师或是患者在抗菌药物使用方面均可能存在一些误区,存在不合理使用的情况。所以目前向群众普及合理应用抗菌药物的有关知识,规范抗菌药物的使用也是减少ADR的有效手段。抗菌药物中又以头孢菌素类引起的ADR最多,占48.94%,这与头孢菌素类抗菌药物抗菌谱广、杀菌力强、且耐酸、耐酶、毒副作用相对较小、导致临床用量非常大有关[7]。所以加强抗菌药物使用管理迫在眉睫,使用前需详细询问患者过敏史,做药物皮试实验,尤其是婴幼儿和老年人使用时需加强看管巡视。

除抗菌药物外,中药注射剂引起的ADR也不容忽视(占8.78%),中药化学成分复杂。制备过程中混杂微量不纯成分,存放过程中发生质量变化,导致不溶性微粒增加,有效成分的不稳定,同时制备工艺的不尽合理,产品的稳定性等存在一定问题。因此,除加强监测外,可以逐步做些皮肤敏感试验的研究来控制中药注射剂的ADR,并提高医疗质量和医疗水平,减少医疗纠纷的发生。

3.4 ADR涉及的器官系统及临床表现 表5表明,皮肤及附件损坏的ADR最多,有89例(60.14%),主要表现为皮疹、瘙痒、红色风块团、灼热感、红肿。其高发原因有:皮肤及其附件的反应往往先于其他症状出现,易于观察,因此多作为首发的不良反应;临床上一些常用药物如抗菌药物最常见的不良反应就是皮疹、瘙痒等过敏反应。消化系统的不良反应也较常见,有17例(11.49%),一般表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等;较严重的为消化道出血和肝功能损害。对于无表现症状或症状较轻的ADR,更要引起重视,因为它们危害大而不易察觉,例如对于服用肝肾毒性大或长期使用药物的患者应定期做临床检查,及时发现ADR,减轻对患者的损害。

3.5 关联性评价与严重ADR 药品不良反应因果关系评价标准中,评价为“肯定”的标准必须是“再次用药不良反应再次出现”,而在临床上一旦怀疑有ADR发生,为避免发生医疗纠纷,医护人员会立即停药,不再使用可疑药品。停药处理虽然控制了ADR,却无法确定药品与ADR之间“肯定”的关联性评价,所以“很可能”的结果较多。

此次上报的148例ADR多为一些易于观察的、不良反应程度较轻的和说明书中已有阐述的,而新的、严重的、不易发现的ADR报告较少。一方面可能由于药物所致的严重的不良反应较为少见,另一方面可能与部分医务人员相关概念不清,分不清ADR和医疗差错的区别,因此对新的、严重的不良反应不敢轻易上报。今后应进一步加强医院药品不良反应监测,加大ADR知识的宣传,鼓励医务人员及时、积极上报ADR,特别是严重ADR报告。尽快建立ADR数据库,为临床医生提供准确及合理用药的数据,有效地减少ADR的发生。

[1] 李颖,汪永忠,夏伦祝,等.206例药品不良反应报告分析[J].药物流行病学杂志,2010,19(6):323-326.

[2] 王丽华.我院375例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2010,21(46):4395-4397.

[3] 张杨,谢文利.我院174例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2011,22(6):548.

[4] 张颖,方维军.药品不良反应统计分析与临床合理用药探讨[J].湖北民族学院学报(医学版),2012,16(9):88-90.

[5] 朱贤富,覃能武.332例药物不良反应病例分析[J].湖北民族学院学报(医学版),2003,20(2):47-48.

[6] Dyke TJ.Random ised study of nasal continuous positive airway pressure in the preterm infant with resp iratory distress syndrome[J].Acta Paediatr,2009,24(5):48-50.

[7] 胡慧.我院2009-2010年262例药物不良反应分析[J].中国现代医生,2011,49(28):72-74..