临床实习对本科护生就业意愿的影响Influence of clinical practice on employment intention of nursing undergraduate students

陈朔华,尹春燕,丁 涵,郝 晶,赵 佳,王素东,高 莹,邢凤梅

强化心理素质,获得全面发展的社会化过程的关键时期[1]。此阶段的护生虽然生理上渐趋成熟,但阅历浅、生活经验不足、对自己缺乏正确而全面的认识和人生定位,许多认识只是一种感性认识而非理性认识,易受周围人和环境的影响。护生进入临床实习后,对临床护理工作特别是对护士工作的环境与压力方面了解更加深入,就会出现部分护生在就业意愿方面发生不同程度的变化。为了解临床实习对护生就业意愿的影响,我院对实习护生的就业意愿进行了调查,以便针对不同时期护生就业观的差异,采取有效的教育措施和临床带教方式,满足护生就业需求。

1 对象与方法

1.1 对象 选择2012年3月在我院进行临床实习的本科护生250人,包括护理专业课程结束后未进行临床实习的4年级护生和已完成临床实习的5年级护生。其中4年级113人,5年级137人;女228人,男22人;年龄21岁~28岁(23.4 3岁±0.98岁)。

1.2 方法

1.2.1 调查内容 基本情况:年龄、性别、父母文化程度、家庭月收入及自我评价等;生源及认知情况:生源地、对所学专业的认知、对学校和教师的评价等;毕业后意愿包括:毕业后就业去向、首选单位和就业时最需考虑的因素。采用统一的调查量表对研究对象进行无记名调查。由研究者向调查对象介绍注意事项并发放问卷250份,问卷当场收回,有效回收率100%。

1.2.2 统计学方法 采用SPSS 13.0软件对数据进行统计分析。计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 护生一般资料 4年级护生年龄22.97岁±0.77岁;男15人,女98人;家庭月收入2 138.00元±1 519.02元;家庭所在地:城 市2 4人,农村7 5人,城乡结合部1 4人。5年级护生年龄2 3.81岁±0.96岁;男7人,女130人;家庭收入2449.64元±1 382.09元;家庭所在地:城市28人,农村101人,城乡结合部8人。统计结果显示,两年级护生年龄比较差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两个年级护生毕业计划去向的比较 4年级护生计划毕业后选择就业87人,继续学业18人,未定8人;5年级护生计划毕业后选择就业118人,继续学业17人,未定2人。结果显示两个年级毕业计划去向比较差异有统计学意义(P<0.05)。

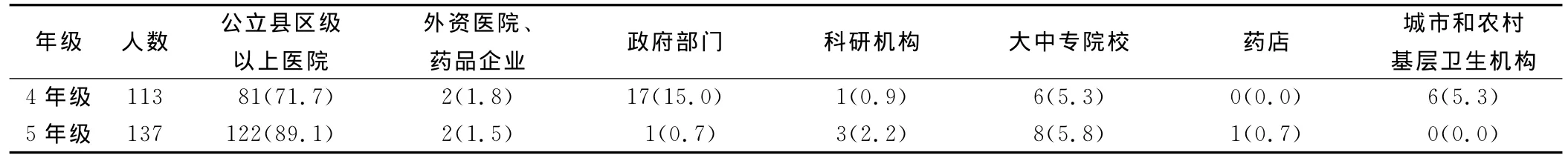

2.3 两个年级护生首选单位类型的比较(见表1)

表1 两个年级护生首选单位类型情况人

2.4 两个年级护生选择就业时考虑的因素比较(见表2)

表2 两个年级护生选择就业时需要考虑的因素比较人

3 讨论

3.1 两个年级护生在毕业后计划取向方面存在较大差异 5年级护生毕业后选择就业的有上升的趋势,选择攻读更高学历较4年级有所下降。专业实习使得护生对自己所在的医院、自己所工作的岗位都有了一定的了解,对以后自己的就业方向的选择有了一定的看法,面对就业的压力,想及时就业放弃攻读更高学历的护生增加。同时4年级护生对于毕业的去向还存在不确定性,通过实习的锻炼,对毕业取向还没想好的护生由4年级7.5%下降到5年级1.5%。此结果显示,经过实习的护生力图经过就业改变自己的角色,尽快实现自己的价值,减轻家庭负担,与于艳霞等[2]调查结果一致,低年级的护生忙于专业知识的学习,较少考虑到就业。因此学校应当对低年级的护生加强就业指导,使其尽早确定就业目标,从心理上和实践能力上做好就业准备。学校应当鼓励实习护生增加攻读更高学历的信心,为护理事业的发展做出贡献。

3.2 首选就业单位存在差异 医院依然是护生的主体就业单位。随着就业压力的增加,首选公立县区级以上医院的护生由4年级71.7%上升到5年级89.1%。这一方面与护生实习均在三级甲等医院、环境较熟悉有关;另一方面公立医院在福利待遇、医疗设备和业务能力培养方面较基层卫生机构更有优势,得到毕业生的青睐。而选择外资医院和药品企业的护生比例分别为1.8%和1.5%,表明面对多元化的就业趋势,护生接受这方面的信息较少,同时也说明学校在稳定护生的专业思想方面做得成功。首选城市和农村基层卫生机构护生有所下降,与张迪等[3]调查结果一致。城市社区、农村乡镇、西部边远地区是最需要护理人员的,但一般护生仍不愿意选择这些基层单位。可能是本科护理专业毕业生的人数远远不能满足县级以上医院对本科护生的需求,护生毕业后很少考虑到基层单位工作。这也使得毕业生缺乏竞争意识,没有紧迫感,普遍把择业定位在大城市、大医院、经济效益好的单位,显现了护生更多重视自我发展,较少关注社会需求的择业心理。护生选择科研机构的工作比例都很小,可能与进入科研单位门槛比较高、工作压力大、竞争更加激烈有关,也使部分毕业生做出其他选择。另外,首选政府部门的护生由15.0%下降到0.7%,这说明低年级护生对就业还抱有理想主义,对就业情况盲目乐观,造成就业期望值过高,而5年级护生经过临床实践对就业前景的看法变得更理性。护生实习前在选择就业时需要考虑的因素中,收入水平、社会地位、发展前景、个人兴趣和对社会贡献方面均高于实习后护生。说明实习前护生对就业的选择存有高期望值,实习后护生在面对这些个人能力很难改变的社会现状,规避就业压力更明显,择业更趋向理性和成熟。而在亲友意见和工作稳定方面,实习后护生的选择明显高于实习前护生。本调查结果与吴欣娟等[4]研究结论一致,择业时受影响最多来自父母、亲友和老师。他们的思想很大程度上影响了护生个人的观点,从而影响其择业行为。

总之,针对护生实习前后就业意愿的差异,正确引导其就业是护理教育者不容忽视的问题。学校对在校护生专业理论知识教育的同时,应当针对护生的不同阶段,制定不同的职业规划教育方案[5],使护生认清自我,了解自己的优劣势,建立适合自己并且符合社会需求的职业生涯规划。实习医院要使护生在临床实践中感受和创造自身的职业价值,同时提高临床带教水平使实习护生提高综合素质,提高就业竞争力。

[1]王星际.对临床实习与护生社会化过程的探讨[J].中华护理杂志,2000,35(4):233-234.

[2]于艳霞,杨瑞贞,田焕阁,等.本科护生专业选择动机与就业意向的调查[J].中华现代护理杂志,2011,17(16):1945-1947.

[3]张迪,吉文晶,丁亚媛,等.对南京市医学院校护生社区护理就业意向的调查研究[J].护理研究,2008,22(10C):2848-2849.

[4]吴欣娟,马丽莉,贾朝霞,等.护理专业毕业生择业意向及影响因素的质性研究[J].中华护理杂志,2006,41(9):837-839.

[5]万美玲,王惠珍.护理专业大学生个人职业生涯规划[J].护理研究,2008,22(10C):2831-2833.