基于文化人类学视角的民俗旅游的理解与认知:以乔家大院木雕为例

王 辉,武雅娇,苑 莹,刘小宇

(辽宁师范大学旅游管理学院,辽宁大连116081)

一、前 言

民俗可以理解为民间习俗,是当地人们集体创造的一种生活文化。如今,民俗被赋予了旅游的标志,将原有的世俗抽象化,经过加工的各种民俗事项,在很大程度上既保留了民俗的本真,又展现着地方性和特色性,以独特的地域特色吸引着旅游者的关注,总之,民俗旅游属于以民俗事项为主要观赏内容的文化旅游活动,它是一种高层次的文化旅游。用文化人类学作为理论指导,分析民俗旅游,探求某一地区人类社会的风俗习惯、生活方式、价值观念等,以此挖掘旅游目的地民俗旅游的文化内涵和发展潜力。但目前这类旅游大多数停留在单纯的旅游产品开发,忽视了游客对当地民俗民风的向往,本文以乔家大院木雕为例,从文化人类学角度解读民俗文化,以进一步增强旅游者对民俗文化的深层次感知。

二、文化人类学与民俗旅游

1.文化人类学历程回顾

文化人类学最先形成于欧美等资本主义国家,后逐渐在世界范围内传播,在各个主要国家和地区相继发展。19世纪70年代,西方人类学家开始对文化的基本概念进行阐述,被称为文化人类学之父的英国人爱德华·泰勒(1832—1917)所下的定义受到人们的肯定,他在《原始文化》“关于文化的科学”一章解释道:“文化或文明就其广泛的民族学意义来讲,被作为社会成员的人类所获取的所有能力和习惯的总体,其中包括知识、信仰、艺术、风俗等内容”[1]。这一定义对文化人类学的发展产生了深远的影响。20世纪初至20年代,人类学作为一门学科传入中国,开始了中国人类学的发展;30年代到40年代,中国人类学取得了初步的进展;新中国成立以后,人类学的发展在一段时间内没有得到全面提倡,但它的分支文化人类学却得到迅速发展[2]。

2.文化人类学基本概述

文化人类学是研究人类的文化和各种社会现象,阐述各民族文化的内涵,并从变迁的角度探寻人类文化与社会发展规律。在《人类文化启示录》一书中,阐述文化人类学关注的主要问题:首先,人类文化的“同”与“异”问题。可以理解为人类生活方式在时间和地域上存在很大的差异,而在种种差异背后也存在某种共同的特征,即异中有同。其次,社会文化体系中的“一”与“多”,主要侧重于指文化的统一性和个体差异性[3]。具体而言,文化人类学是从物质生产、社会结构、人群组织、风俗习惯、宗教信仰等各个方面,研究整个人类文化的起源、成长、变迁和进化的过程,如图1所示,并且比较各民族、各部落、各国家、各地区、各社团的文化差异,以发现文化之间的普遍性以及个别的文化模式,以此总结社会发展的一般规律和特殊规律[4]。其研究的目的主要是为了解释人类文化的异同,探索人类文化发展的共同规律,尤其重视与人们生活息息相关的事项,这些也构成民俗旅游过程中旅游者探求异地文化差异的各个要素。

国内学者认为:“文化人类学是指人类从动物界分离出来之后所创造的物质文化和精神文化,这是研究人类社会诸多属性的学科。目前的发展可以看出,文化人类学主要包括民族学、民俗学、历史学、考古学等”[5]。研究文化人类学有其自身的现实意义,它积累了很多关于人类自身及其在生物、技术、文化等发展史方面的知识,可以帮助不同文化群体的人相互交流,理解对方行为的内在含义或意图,增进相互之间的理解。这一研究方向为旅游的研究产生巨大的支撑,旅游者可以通过文化人类学了解即将到达的旅游目的地居民的生活方式、行为习惯、民俗民风等方面的内容,为自己下一步旅程奠定基础,从而获得更好的旅游体验。

3.国内民俗旅游发展历程及内涵

中国的民俗旅游发展始于20世纪80年代。进入90年代后,各地纷纷推出了很多新的民俗旅游项目。虽说民俗旅游刚刚起步,但在各方面都取得可喜的成绩,1989年何学威在《民俗旅游学:极富魅力的应用科学》一文中,最早提出了“民俗旅游学”的概念;1997年12月,云南大学出版社出版了邓永进、薛群慧、赵伯乐三人合著的民俗旅游专著《民俗风情旅游》,全书7章22万字,是目前中国第一部系统论述民俗旅游的学科建设的书籍[6],这些民俗理论的发展为民俗旅游提供了理论参考。民俗旅游学把民俗旅游概括为历史的、地域的、民族的民俗游,它阐述并传达民俗遗产的价值,将过往历史遗存以商品化的形式传递,这一过程可使民俗文化实现价值转换。但旅游者在了解各地域不同的文化、风俗习惯等方面需站在当地居民的角度,根据当地的生活习俗、宗教观念,分析其独有的民俗文化内涵。

4.文化人类学视野下的民俗旅游

民俗旅游除了具有旅游所共有的那些特征外,还具有自身的特点,主要包括:(1)地方性,正所谓“百里不同风,十里不同俗”,空间位置的不同是构成民俗旅游的主要诱因;(2)民族性,是对民俗民风原貌的展现,也是各民族的经济文化资源,反应不同民族各自的特色,具有浓厚的民族文化性;(3)民间性,是民俗旅游的本质属性,从根本上展现“俗”的民族气息,具有当地居民最朴实的文化内涵[7]。

从文化人类学角度看,文化之间的差异性是使旅游者产生旅游行为的重要诱因。民俗旅游就是利用地域文化的差异性,在遵循民族文化发展规律的基础上,开发旅游地的旅游资源,让旅游者感受不同于母文化的特色旅游,体验民俗文化的魅力,促进不同文化之间的交流与合作。人类学家把文化分为两部分,一部分是“显在文化”,另一部分是“隐性文化”[8]。“显在文化”即显露在外的、与特定的物质关系紧密相连、有明确的物质形态与之相对应,是人们可以直接感知的文化,如实物、服饰、建筑、交通设施等。“隐性文化”主要是指人们的精神生活,并不以特定的物质形态表现出来,不容易被人们所感知。而民俗旅游属于显在文化的展现,他展现出当地特有的民俗民风,以其独有的房屋建筑格局、雕刻艺术、人文轶事、服饰、饮食等,吸引着来自各地的旅游者。

三、解析乔家大院的木雕建筑

1.研究对象——乔家大院木雕

乔家大院位于祁县乔家堡村,原名“在中堂”,从1755年始建老宅,到1938年弃家出逃,前后有六代人生活在这里,历时180余年,这座建筑群集中体现中国清代北方民居建筑独特风格,凝聚着晋中一带建筑的精华,尤其是木雕装饰艺术,在院落中分布较广。乔家大院建筑风格独特,其为全封闭城堡式建筑群,采用对称结构,院中套院,院院相通,恰似一个庞大的双“喜”字。大院内有六个小院,院中木雕造型精巧,匠心独具,巧夺天工,尤其木雕艺术最为突出,木雕的雕刻手法精湛、寓意丰富,都可以堪称是木雕的上品。

2.研究方法——田野调查法

以乔家大院木雕为例,通过采用田野调查法中的观察与参与观察、主位与客位研究法进行研究。凭借多年生活经历,体验当地民俗民风、节庆礼仪等,直接参与观察、感受乔家大院旅游的发展。乔家大院主要展现当年晋商的辉煌历程,这种与众不同的晋商精神吸引着来自海内外各界人士纷纷前往,同时,它体现着山西民居的独特风格,尤其是大院木雕装饰,呈现典型的清代民居雕刻装饰风格的特点,显示着晋商大院独特的建筑装饰艺术魅力。

3.研究内容——乔家大院木雕装饰

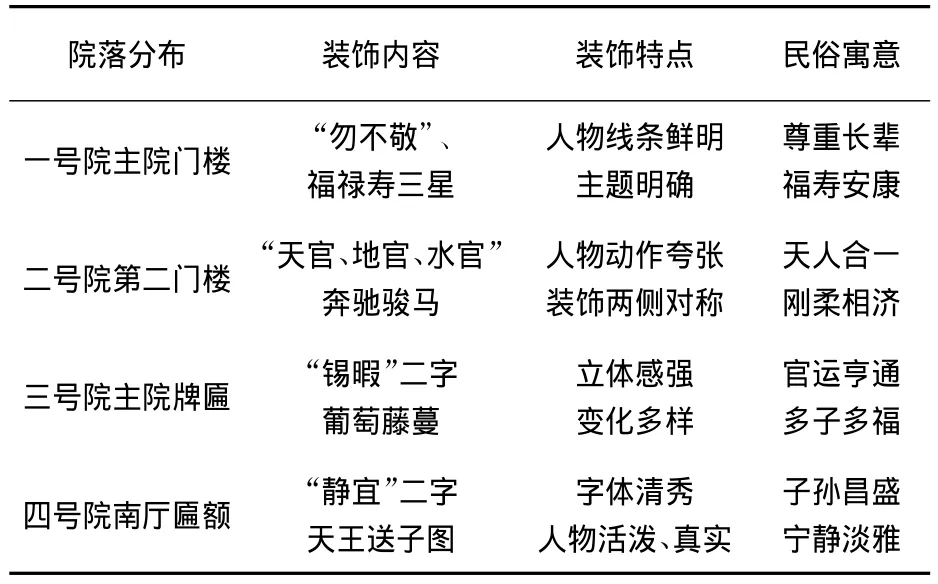

表1 木雕内容、特点及民俗寓意

一院是老院,木雕装饰最为明显,主院第二门匾额书写“勿不敬”,见表1。整体上是左右对称,中间花板上是“福星、禄星、寿星”三星高照。中间是禄星,他头带官帽,身上穿着官服,是三星中身高最高的一位,禄星的头部比福星和寿星更为靠前,更为醒目;福星和寿星被周边装饰纹路很自然的呈现半围合状态。这幅雕刻充分展现着中华传统文化中“百善孝为先”的理念,警示子子孙孙都要尊敬长辈,恪守孝道。

二院的第二个门楼也有雕刻。木雕的中心雕刻有“天官、地官、水官”,人物动作夸张,但是他们的衣着简单,四周没有其他的装饰纹样,在人物上部雕刻有两棵白菜,两旁刻有八匹骏马,马头的方向和它们的行为细节稍微产生一点变化,有一种灵动的感觉,靠近中心花板的两匹马身前各雕刻有一个在奔跑中手持缰绳的人物形象,两旁下端还各有一个香炉,见表1,画面中既包含着人物的活泼灵动又显现出雕刻技艺的高超。

三院主院的牌匾内容是“锡暇”二字,上面雕刻有葡萄藤蔓,葡萄的颗粒较大,体积感较饱满,葡萄的造型比其他院落的更为简化,四周的装饰纹样采用菱形和方形加以组合,葡萄藤蔓的曲线和四周的几何图案巧妙的结合在一起,做到了直线与曲线的和谐统一,但是这组雕刻的中心花板已受到损坏,略有残缺,见表1。这组雕刻的内容展示着大院主人对葡萄多子民俗寓意的信仰,表达他们希望家族能够兴旺昌盛的朴素愿望。

四院的南厅门楼匾额上写有“静宜”二字,雕刻有多串葡萄,颗粒较小但体积较大,它们之间没有割裂,颗颗相连,整个雕刻相对丰满、充实。中间花板上刻有天王送子,前面是天王,后面有一名孩童,所刻的天王像形象朴实,他的身下骑着一匹骏马,左手牵缰绳,好像是勒住缰绳想让骏马停止前行,右手拉着孩童的左手,整个雕刻的场面甚为欢快,见表1[9]。天上神将降临人间为家族带来新生,更加鲜明的透露着他们对子嗣昌盛这一美好夙愿的向往与追求。

以上几个院落属于大院木雕艺术中具有代表性的几处雕刻,像这样寓意深刻、技艺精湛的木雕艺术品在大院中随处可见,显示晋商乔家大院建筑装饰独特的艺术魅力,是明清时期出现在山西民居建筑中的木雕艺术精品,是封建社会晚期建筑中的一颗夺目的明珠。

4.木雕建筑蕴含着的文化内涵

(1)大院木雕显现晋商辉煌。乔家大院的建筑主要展现曾叱咤中国商界的“晋商”,为了解决基本的生活问题,古老的一辈人走出山西,他们纵横商海,游走国内外,待创业成功后衣锦还乡,建筑豪宅,在家宅建筑中渗入大院主人淳朴的思想追求和美好愿望,由此诞生了今天所见到的大院豪宅以及各种精雕艺术。

晋商在国内称雄5个多世纪,书写着近代中国金融商贸史的辉煌,创下了灿烂炫目的晋商文化,对中国经济的发展产生深远的影响,这主要在于他们能够在特定的历史条件下发扬特殊精神,后人把他们归结为“晋商精神”[10]。虽然在500年前晋商人修建豪宅是为了光宗耀祖,但是却为后人留下了巨宅大院,同时也为世界留下了宝贵的精神财富。如今游人置身其中,除了欣赏那些富丽堂皇、巧夺天工的建筑艺术之外,最重要的是深刻的感受着博大精深的中华文化。

(2)木雕内涵揭示人类夙愿。大院木雕表达民俗意蕴的角度不同,但都寄托着人们对荣华富贵、多子多福、安详喜乐等的追求[11]。表达方式则主要有“显性表意”和“半显性表意”,譬如,刻有麒麟送子,寓意着宗族繁衍,多子多福,这是显性表意。如刻有各色人物,即福禄寿三星、财神等人物形象就需要旁边人物或事物作为背景,以此传达所表达的信息,这就属于“半显性表意”。这些民俗信息的意涵,即是对吉祥、完满、生命力等正面的希冀[12]。

木雕达到了明清时期的“有图必有意,有意必吉祥”的意蕴[13],其中麒麟送子图,体现乔家主人对子嗣昌盛、吉祥如意的美好追求,也蕴含着乔家人在行事为人方面恪守着中庸之道。在大院中游览随处可见门楼上刻有白菜,取其谐音“百财”,展现乔家主人从商的淳朴思想。院落中“骏马图”展现着刚性之美,人物和骏马雕刻的力度、形象方面都很劲道,毫无软弱无力之感;葫芦藤蔓的枝条展现的则是一种柔和之感,正所谓“刚柔相济”。院落建筑在装饰性、写实性、欣赏价值等矛盾中寻求整体的统一,展现着乔家的主人追求古代艺术的最高目标——“中和”,它要求在美和善、刚和柔、形式和内容、文和质等方面不能偏废,而且做到彼此协调,突显着大院古朴自然的本色。

(3)大院木雕中的宗教文化。杜尔克姆认为文化人类学下的宗教应从两方面界定,一方面是神圣与世俗的对立,因为人们认识世界本可以分为神圣的世界与世俗的世界;另一方面是信仰与仪式,认为“宗教是与神圣事物有关的信仰与仪式活动”,而这种神圣物包括人格化的神与灵魂,也有非人格化的力量[14]。民俗旅游中存在的宗教信仰是人类历史发展过程中对各种事物的崇拜及信仰形成的,并通过各种雕刻艺术把这种信仰表现出来,用艺术作品展现当地居民的宗教信仰,这也是吸引旅游者产生旅游行为的又一主要原因。

乔家大院木雕属于文化人类学中宗教信仰的研究内容,各种雕刻都是大院主人及当地居民的图腾信仰,雕刻动物、植物或天上神仙,把某种无名的和无形的力量存在于雕刻的客体之中,也就是说,这些雕刻物本身无法唤起人们各种神圣的情感追求,而是把人们的信仰投射到这些物体上,使这些雕刻物显现出神圣的东西,换句话说,这些雕刻艺术品只是一种象征物,它所代表的是人们某种信仰,代表的是当时的社会现实。

四、民俗旅游对文化人类学的映射

1.民俗旅游彰显人类文化

从人类学角度分析,文化与审美之间虽不具有直接决定的关系,但是文化会对人类行为产生潜移默化的影响,甚至强制性的限定。旅游的过程是在接受不同文化熏陶的过程,个体的精神生活、文化认知与传统文化之间会找到交集,从而激发个体的想象力和创造力。本文以民居建筑中的木雕艺术为载体,展现一个时代建筑师的创意和思想,揭示在一定社会历史条件下人民集体智慧结晶的内涵,具有鲜明的民俗特性。各地旅游学者以及景区经营者可以通过各种方式,向旅游者传达文化人类学思想,利用旅游者对异类文化的好奇心和对未知文化探寻的欲望,有效地开展各种旅游活动,方便旅游者更好的了解这一地区的民俗文化内涵以及当地居民各种文化习俗。

2.民俗旅游传递人类文化

民俗旅游是一种文化旅游,这种文化是经历过世代居民的生活生产积淀,延续下来的宝贵资源。对旅游者而言,民俗旅游中文化的范畴主要包括:当地的手工艺品、雕刻、服饰以及具有综合性民俗文化的民居建筑。在整个旅游过程中,他们感受不同的生活环境,探求近乎于返璞归真的世界。景区开发者利用旅游者对异文化的向往,可把民俗文化以实物的形式展现,满足旅游者对异地文化的求知欲,而目前众多旅游艺术品都是为了谋取经济利益,有的甚至改变了原有的文化内涵,出现诸如文化失真、文化商品化等问题,这些也是文化人类学家最关心的问题。总之,人类文化不断进步、变迁,各地区文化之间相互交流、互动,彼此渗透,民俗文化并不是一味的“传统”,而是以传统为根基,不断发展和创新,经历这个过程,人类文化才能在保护与开发中得到新生。

3.民俗旅游丰富人类文化

民俗旅游是向各地旅游者展现人类文化智慧,在旅游过程中,逐步唤醒人们对本民族的历史记忆,透过当地的生活习俗、宗教文化、雕刻艺术等,向旅游者呈现传统的思想观念,以此来增强各地区、各民族之间的内聚力、自信心和自豪感。民俗旅游在规划设计时会有意塑造地方形象,使当地文化显现出动态、灵活的特征,利用现有资源提升原有资源的价值,增强旅游资源的文化含量,也为当地社会发展带来巨大的促进作用,以旅游的形式开阔当地人的经营思路,打破当地居民“与世隔绝”的生活现状,这样,民俗旅游就成为推动人类文化交流的最有效的活动,为人类文化的可持续发展做出重要贡献。

五、结论与讨论

从文化人类学视角解读乔家大院木雕建筑,时刻渗透着中华民族悠久历史文化的独特情调,拥有不同于一般旅游景点的建筑风格,在旅游开发过程中,始终注重对原生态建筑雕刻艺术的保护,这是文化人类学的根本思想所在。山西晋商游受到来自五湖四海旅游者的青睐,最重要的原因就是这项民俗旅游是一项文化性很强的旅游活动,宣扬和传承中华民族文化的精髓。旅游者离开自己的生活环境投入到异地文化环境,体验不同文化,可谓文化有“同”有“异”。所谓“同”是作为本国旅游者对于大院木雕所展现的文化内涵能够更深刻的感知,特别是雕刻艺术所传达的百善孝为先、多子多福多寿人生观,祈求福禄、平安、吉祥的理想观,能够在很大程度上增强对本民族文化的认同。所谓“异”是相对于外国游客而言,他们对异国文化有着强烈的好奇心,对中国博大精深的文化充满好奇,在旅游体验过后,会对母文化和别国文化有更深刻的认识。乔家大院在旅游开发过程中需要采用文化人类学作指导,更有针对性的对这一民俗旅游景区进行开发和规划,以促进民俗旅游的可持续发展。

[1]金哲会.试论文化人类学[J].延边大学学报:社会科学版,2000,33(3):85-88.

[2]陈国强,孙远谋.中国文化人类学回顾[J].民族研究,2000(3):22-29.

[3]周蔚,徐克谦.人类文化启示录[M].上海:学林出版社,1999.

[4]黄海.文化人类学在国际旅游市场中的应用——以日本旅华市场为例[J].旅游学刊,2001,16(1):43-46.

[5]李艳婷.文化人类学视野中的中国神话[J].太原师范学院学报:社会科学版,2003,2(3):36-38.

[6]吴忠军.民俗旅游学论纲[J].旅游学刊·旅游教育专刊,1998,12:75-78

[7]周霄.民俗旅游的人类学探析[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2002,20(5):10-13.

[8]陈兴贵.人类学在民族旅游开发中的作用[J].贵州民族研究,2007,27(3):59-64.

[9]贾海洋.乔家大院木雕骑马雀替装饰艺术[D].太原:山西大学,2006.

[10]李文彬.从晋商文化中解读晋中大院—以乔家大院渠家大院曹家大院为例[J].科技情报开发与经济,2010,20,(10):152-153.

[11]温文.晋商民居门饰研究[D].太原:太原理工大学,2010.

[12]陈媛媛.乔家大院木雕装饰艺术[J].山西财经大学学报:高等教育版,2008,11(1):138.

[13]陈丽.徽州民居木雕艺术价值研究[J].衡阳师范学院学报,2012,33(1):156-157.

[14]夏建中.文化人类学理论学派——文化研究的历史[M].北京:中国人民大学出版社,1997.100-102.