西北国族与东南民主*

——中国区域政治发展非均衡的一个解释框架

王 勇

西北国族与东南民主*

——中国区域政治发展非均衡的一个解释框架

王 勇**

现当代中国国家建构与区域政治发展中存在着一个显著的不均衡现象:西北地区依然面临繁重的民族—国家建设的任务,而在东南地区,民主—国家建设的任务已迫在眉睫。这是中国政治发展非均衡现象中,除城乡和民族差异之外的另一个重要差异,是自然地理禀赋、传统地缘政治和现实经济发展等复杂因素叠加交织的产物。只有在“工商立国”的制度背景之下,才能实现西北游牧地区和东南农耕地区之间的优势互补、相互依存、共同繁荣和融合统一,这将是最终实现西北和东南区域政治整合的基础性工程。

近日,重读盛洪《长城与科斯定理》一文①盛洪:《长城与科斯定理》,上海远东出版社2011年版,第117—123页。,使我在关于“西北问题”的思考上获得了一些新的启示。我发现,现当代中国国家建构与区域政治发展存在着一个显著的不均衡现象——西北“国族”和东南“民主”,大意是:西北地区仍然面临繁重的民族—国家建设的任务,而在东南地区,民主—国家建设的任务已迫在眉睫。这是中国政治发展非均衡现象中,除城乡差异①对于中国政治非均衡发展中的城乡差异的系统论述,可参见徐勇:《非均衡的中国政治:城市与乡村比较》,中国广播电视出版社1992年版,第343—465页。之外的另一个重要差异,这是由诸多历史和现实因素所决定的。根据徐勇教授的观点,现代国家建构是民族—国家建设和民主—国家建设的辩证统一,前者旨在解决国家政权的统一性效能(“有效国家”)问题,后者旨在解决国家政权的合法性来源(“有限国家”)问题,两者相辅相成,是同一过程的两面②徐勇:《“回归国家”与现代国家的建构》,载《东南学术》2006年第4期。。本文认同民族政治学的一个基本观点:“中华民族”是一个“国族”(nation),而不是一般意义上“民族”(ethnicity)。“国族”(nation)是民族—国家建设的首要目标。为什么中国国家建构会面临区域发展不均衡的现象呢?我认为,这主要是由中国的国情特点或区域差异造成的③本文写作思路最早源于笔者与北京理工大学法学院谢晖教授、西北政法大学常安博士和黑龙江大学法学院杨文昭学友的一次讨论。讨论的具体内容可参见:《西北国族与东南民主——一个初步的讨论》,载http://images.fyfz.cn/art/592812.htm,2012年5月20日最后访问。2012年6月29日,本文初稿在中国社会科学院《政治学研究》编辑部和西北师范大学马克思主义学院共同举办的“中国政治发展与社会主义公民意识”学术研讨会上作为主题发言论文,进行了会议交流。。

一

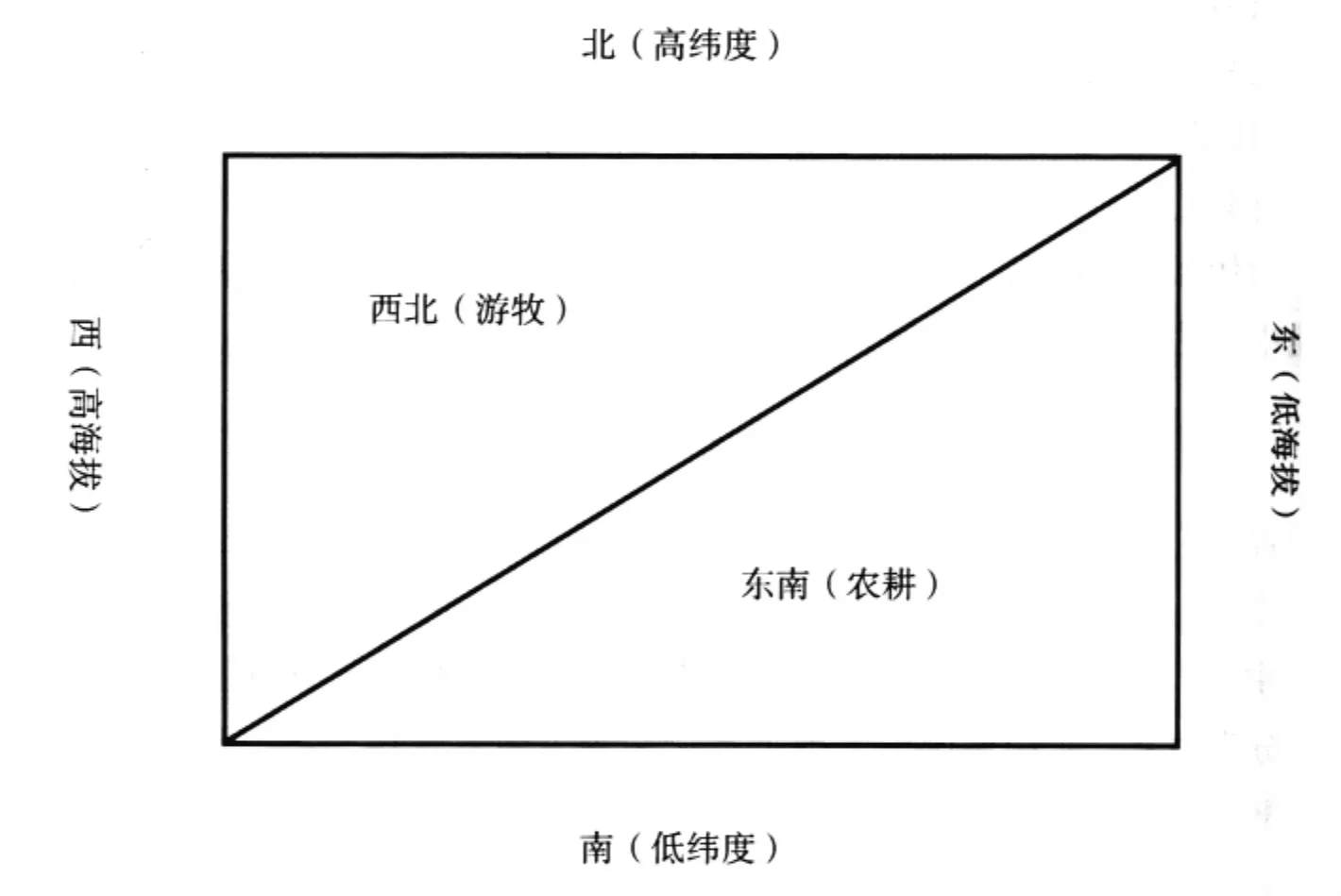

首要的是地理环境因素的差异。如果以历史地理学家所提出的“15英寸等雨线”(也称“400毫米等降雨线”,大致从中国东北向西南方向延伸,与长城、“中国人口线”和“半月型文化传播带”也大致相符)为界分,可将中国地理区域分为西北—东南两部分。为了理论阐释方便并建构一种“理想类型”的分析框架,可以抽象为以下图示(图1),图示忽略了过渡带即“半农半牧区”的情形,同时也暂不涉及“台湾”以及港澳的国家认同问题。尽管“中原”的地域范围在中国历史上有过逐渐的变化(在春秋到汉朝时中原主要指黄土高原东部和华北平原中部,从唐朝开始中原的范围才扩张到整个华北平原及黄土高原大部,到南宋时期中原的范围才包括了长江中下游平原的大部分地区),但其绝大部分区域分布在本文所指的东南农耕地区,因此,本文对“中原”和“东南农耕地区”不作严格区分。可以看出,经由“15英寸等雨线”所界分的西北(游牧)和东南(农耕)的经济地理区隔并不是偶然的,而是由西北高海拔、高纬度和东南低海拔、低纬度这个中国地形自然分布的特点所决定的。在近现代以前,类似这样的地理和气候因素显然是影响一个国家在政治上实现完全统一的刚性的局限条件(constraints)。

图1 中国西北—东南地理气候差异的一个抽象

处于东南地区的广西虽然也属于海拔较高的少数民族地区,但由于是低纬度的温湿亚热带地区,在从事农耕等自然禀赋方面与东南其他地区(包括历史上的中原)更多相似,而与西北地区更多差异,能够更容易融入东南地区的社会经济发展进程之中,加之近代以来广西也更多浸融并受惠于南方发达地区的工商社会文化,这是广西近现代以来在“国族”意识甚至“民主”意识方面更多领先于西北民族地区的一个重要原因。一般而言,相对于南—北区域,东—西区域之间的联系和交流更少受到气候因素的制约,因此,东—西之间应该会更容易实现政治、经济和文化方面的融合,但是,由于中国的西部尤其是青藏地区在平均海拔上显著高于东部地区(这个海拔落差几乎是世界上所有国家国内区域落差中最大的),造成了东—西之间在自然禀赋方面的重大差异,从而增加了政治、经济和文化方面整合和统一的难度。因此,中国西北—东南之间的自然差异同时叠加了两个因素——西北高纬度、高海拔和东南低纬度、低海拔。当然,近现代以来,随着交通、通讯和信息技术的发展,地理和气候因素的制约在总体上比传统社会降低了,但是,这个制约性的局限条件并没有完全消逝。因此,从大历史的宏观视野来看,西北—东南在地理气候方面的显著差异是中国区域政治发展不均衡的一个基本的“历史—地理唯物主义”(historicgeographical materialism)基础。

二

地理环境因素的差异又直接决定了经济生产方式方面的差异。正是因为存在着西北—东南在地理气候方面的显著差异,历史上很早就形成了西北游牧和东南(中原)农耕这样不同的经济生产方式和社会生活形态的分工、竞争、对立乃至冲突。勒内·格鲁塞的《草原帝国》便史诗般地演绎了游牧民族与农耕民族之间数千年的激烈冲突的历史。一般而言,如果农田与草场具有同质性,那么,西北游牧和东南农耕两种生产方式就可能相互转化、互惠交易,甚至最终融合,但是,由于地理和气候因素,西北草地与东南农田在自然禀赋方面存在重要差别。在西北游牧和东南农耕两种生产方式的冲突中,东南农耕民族常常处于被动局面:防守抵抗很难,征伐改造则更难。“夫匈奴无城郭之居,委积之守,迁徙鸟举,难得而制也。轻兵深入,粮食必绝;踵粮以行,重不及事。得其地不足以为利也,遇其民不可役而守也。胜必杀之,非民父母。靡獘中国,快心匈奴,非长策也。”①(汉)司马迁:《史记》卷一百一十二《平津侯主父列传》,中华书局2011年版,第2596页。所以在历史上,就是“南有大汉,北有强胡”②(汉)班固:《汉书》卷九十四上《匈奴传》,中华书局2007年版,第932页。式疆域分野或隐或显的长期存在。

因此,“游牧”与“农耕”,“移动性”和“定居性”就成为一种刚性的、被锁定的经济和社会差异,这就导致了西北游牧和东南(中原)农耕之间的自我认同和长期对立这样一个双向强化的过程,基本的特点是:东南(中原)农耕民族更多保守内敛(所以历史上的“中国”认同主要体现为“中原”认同),西北游牧民族更多外向扩张。当农夫强大时越过这条线到草原深处,或者不能持久,或者就变成牧民,反过来与南方的农夫继续争斗;当牧民强大时越过这条线“入主”农业地区,也很快变成农夫,反过来与还待在草原上的牧民亲戚对抗①盛洪:《长城与科斯定理》,上海远东出版社2011年版,第120—121页。。《草原帝国》的作者勒内·格鲁塞就注意到,这种情况“从匈奴进入洛阳到满人进入北京的整整13个世纪中反复发生”②[法]勒内·格鲁塞:《草原帝国》,蓝琪译,商务印书馆1998年版,第6页。。因此在很多时候,很难将草原和农地在政治上真正“合并”。这是历史上中国西北—东南区域政治发展不均衡的一个重要的自然经济根源。

不过,一个吊诡的历史事实也不容我们忽视,那就是:长城或“15英寸等雨线”并没有阻止和阻隔发源于西北地区的两条大河——长江和黄河源源不断地流入东南农耕地区,相反,东南农耕地区却一直受惠于这两条母亲河的恩泽。从某种意义上讲,西北(游牧)和东南(农耕)并不是截然对立的关系,如果没有经由游牧的经济方式而保持下来的“西北水木”,也就没有“中原农耕”,正是这种紧密的依存关系的存在,使中国一直有一种形成持久统一的大国的动力。③王勇:《西北水木与中原农耕——中国经济、社会可持续发展的文化地理学解释》,载王勇、戴明刚:《有场景的法律和社会科学研究》,甘肃人民出版社2009年版,代序,第1—4页。中国作为欧亚大陆的一个典型大国,在地理上主要呈现为“横轴”走向,其所处的自然地理环境相对有利于集中资源和动员人力。东西走向除海拔依次呈现为三级阶梯形外,并没有真正的能够作为“天堑”的峡谷和大山,东西之间的各种交通“要道”在中国历史的早期就已形成,东西之间的人员往来和物资交流一直在进行着,比如具有经济互补性质的中原农耕地区和青藏雪域高原之间的“茶马互市”。两条大河——黄河和长江在中国历史上的绝大多数时期也没有构成国国家统一的自然地理障碍,早在夏商时期,就实现了“两条河流,一个王权”的历史格局④唐晓峰:《中国的“两河文明”》,载唐晓峰:《人文地理随笔》,生活·读书·新知三联书店2005年版,第16页。。

当然,“两条河流,一个王权”并不等于“两条河流,一个主权”。从现代民族国家建构的原理来看,西北水木与中原农耕之间的依存关系仅仅提供了一种政治整合的可能性,还不具有必然性,因为这种关系是单向的非互惠关系,中原农耕地区并没有给予西北游牧地区“生态补偿”。在历史上,每当人口与水草资源的矛盾加强进而威胁到生存时,西北游牧民族就会“大举南下”,“入侵中原”,也许,这就是西北游牧民族主张自己“权利”的一种特有方式。一般而言,在古代社会,特别是进入农业文明时代后,农耕地区的边际产出总是高于其他地区。据相关研究,单位土地上(经由种植谷物)而产生的卡路里,通常是单位草场(经由放牧牛羊获取肉奶制品)产生的卡路里的10倍以上,这就是历史上的农耕地区常常成为他人觊觎甚至劫掠的对象。

图2 九宫格局下的中国古代政治地理观

处于生存资源方面的自我防守的心理,富庶的东南农耕地区(比如今天的黄土高原东部、华北平原和长江中下游平原)就逐渐形成了内敛型的自我认同——“中原”(“华夏”或“中国”认同),以对抗来自周边尤其是西北“蛮夷”部族的持续入侵和掠夺。比如南宋陆游的诗句“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,便是这种内敛性认同的真切流露。可以说,历史上“中原”认同的形成是外部压力产生集体行动(群体内聚)的一个经典个案。《千字文》中所说的“都邑华夏,东西二京,背芒面洛,浮渭据泾”便显示了“中原”的中心腹地,而“雁门紫塞,鸡田赤城,昆池碣石,钜野洞庭”呈现的则是“华夏”的外部边界;在没有“臣服戎羌”之前,是不可能实现“遐迩壹体”的。历史上九宫格局政治地理观便是一个直观而形象的例证(见图2)。因此,在今天看来是西北—东南之间的“内战”的行动,在古代中原王朝看来却是“对外”战争(想一想近年来历史学界关于岳飞是否“民族英雄”的讨论)。现代民族国家建构的一个重要使命就是要消除国内区域间的不对等关系,并垄断国家暴力,消除内部战争。

三

经济基础决定上层建筑,经济生产方式的差异最终体现为历史文化因素方面的差异。当然,一些偶然的历史因素的介入也会促成乃至强化某种文化上的差异。元代以前,由于东南农耕较早承载了儒学而成为农耕文化(文明),而西北游牧尚未接触“文明”的洗礼,因而只是一种“游牧”的产生和生活方式而已,不能算作是一种文化或文明,基本上是东南(中原)先进农耕文化同化或吸收的对象(想一想“华夷之辩”)。游牧即频繁移动(“逐水草而牧”)致使财富甚至文明程度无法积累,汤因比把游牧社会归类为“停滞的文明”。但是,始于元王朝,滥觞于清王朝时期的宗教文化的引入改变了这种局面。元、清时期,同时在西北和东南引入并培育了宗教文化——以伊斯兰教和藏传佛教等为主,并建立了大量的喇嘛寺庙。比如在清代,仅在北京,清廷就出资修建了三十余座喇嘛庙,在承德也修建了著名的“外八庙”。据不完全统计,包括官修和民建,清代全国有喇嘛庙5500座以上①马汝珩、马大正主编:《清代的边疆政策》,中国科学出版社1994年版,第145页。。

元、清时期在西北地区大量引入并培育宗教文化的做法产生了一系列意外的后果,其中之一便是,使原来单纯地作为一种经济生产方式的(西北)“游牧”逐渐承载了宗教文化的内涵,从而演化为“游牧文化(文明)”——这其实是元、清两代“宗教建国”——所谓“明修长城清修庙”的副产品。在元、清尤其是清代时期,承载着宗教内涵的游牧文化在一定程度上搭建了帝国疆域内即西北—东南地区文化认同的平台,降低了农耕社会与游牧民族的交易费用,清代一劳永逸地解决了西北方边患问题,也节省了大量国防开支②盛洪:《长城与科斯定理》,上海远东出版社2011年版,第122页。;同时,正如拉铁摩尔所注意到的那样,“寺庙的不动产强化了各旗及其首领划分疆界的稳定政策,打倒了作为草原游牧经济传统的移动性。”③[美]拉铁摩尔:《中国的亚洲内陆边疆》,唐晓峰译,江苏人民出版社2005年版,第99页。这使得东南地区不会再受到团结起来并具有强大机动性的西北游牧民族的侵扰。

但是,辛亥革命爆发后,在“驱除鞑虏”的同时也将大部分清王朝在东南(中原)地区长期经营的宗教文化及其设施清扫出去,正像明王朝建国时将元王朝在东南(中原)地区经营的宗教文化及其设施清扫出去一样,但是,在多次的革命或“清理门户”的过程中,西北地区的大量的宗教寺庙却被保留了下来。至此,西北游牧和东南农耕便呈现逐渐由两种经济生产方式的不同转变为两种文化(文明)的“冲突”的可能性④关于“文明冲突论”的具体分析思路可参见[美]塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪等译,新华出版社2002年版,第161—267页。。另外,由于“草原帝国”的历史记忆,西北游牧民族在地域上仍然积淀着类似于“中亚”或“大欧亚”认同意识,在民族意识上仍然积淀着“蒙古”、“东突厥”等认同意识,而较少“中原”认同意识。这样就形成了中国西北—东南区域政治发展不均衡的一个重要的历史文化基础。另外,近代以后,欧洲中心主义视角下的亚洲政治地理意象也在某种程度上造成了“中国”的分裂——中国西北(新疆、西藏、青海、甘肃河西走廊、宁夏、内蒙古)被划入“中亚”,而中国东南则被划入“东南亚”。这种具有西方殖民主义蕴含的“亚洲想象”甚至被现代中国人所内化①汪晖:《亚洲想象的谱系》,载汪晖:《现代中国思想的兴起》,生活·读书·新知三联书店2008年版,附录二,第1531页;封永平:《地缘政治视野中的中亚及其对中国的影响》,载《国际问题研究》2010年第2期。,从而造成了“政治中国”(现代民族国家)在文化认同方面的人为束缚。

四

近代以来,国际形势的变化和社会经济发展的不同历史机遇也进一步加剧了西北—东南的发展差距。近代以来,伴随着来自海洋的西方列强的入侵,东南地区最早接触到了西方工业文明并催生了现代工商社会。由此标志着世界已由陆地陆权时代过渡到了海洋海权时代,传统陆地时代处于欧亚大陆交通和商贸中心地带的西北地区开始逐渐失去其地缘优势。在迄今为止的一百多年来,尽管有战争、政治运动等各种事件和不利因素的影响,相对于西北地区来讲,东南地区总体上把握住了经济发展的机遇并保持了率先地位,这使现代性的民主因子在东南地区的率先孕育提供了市民社会基础。

辛亥革命、五四运动等近代最早的民主革命运动主要也是在东南地区孕育和产生的。当然,辛亥革命提出的“驱除鞑虏,恢复中华”的革命口号在激发国人的追求民主自由精神的同时,也进一步强化了历史上的狭隘的民族意识(相对于“四夷”的“中华”或“华夏”认同)。要不是孙中山后来提出“五族共和”的宪政纲领得以扭转,中国的民族—国家建设(“国族”主义)可能要走更多弯路。新中国成立后,尤其是改革开放三十年以来,东南地区得到进一步发展,而西北地区相对滞后,这种社会经济发展的不平衡导致了一国公民在民主权利诉求方面的“差序格局”,相对发达的东南地区公民民主权利要求开始急剧增长,而西北民族地区公民的“国(族)家认同”意识却在不知不觉中趋于弱化。①近三年以来,笔者在参与由华中师范大学中国农村研究院徐勇教授主持中的“中国百村十年观察”项目时,便深切地感受到了南方与西北地区在政治发展方面的落差,尽管同样是少数民族地区。比如,中国村民自治之所以最早生发于广西合寨村,是具有重要的政治地缘因素的,对此,笔者曾专门撰文进行了系统阐释。具体可参见王勇:《丛林般的“瞭望塔”——广西合寨村村民自治生发机制的一个政治地理学解释》,载徐勇主编:《中国农村研究》2011年卷(上),中国社会科学出版社2011年版,第90—105页。但是,在西北乡村调研时,却发现了喇嘛不认识“国旗”图案等国族认同意识淡薄的现象,参见王勇:《2010“百村十年观察”青海调研日记》,载http://images.fyfz.cn/art/710958.htm,2011年11月29日最后访问。近年来,我们可以发现,各种基层民主的试验和创新多生发于东南②由华中师范大学中国农村研究院徐勇教授率领的学术团队已经或正在对发生在中国东南地区的基层民主实践、试验和创新进行大量的卓有成效的研究,其研究成果已取得了学术界和政策实务界的广泛认同。具体资讯可参见中国农村研究网http://www.ccrs.org.cn/。,国家建设已进入到了一个民主—国家建设的阶段;而在西北民族地区,民族—国家建设的任务开始显得比以往任何时候都更为急迫、更为繁重,因为国外的民族分裂势力对这一地区的干预也空前地加剧了,西藏和新疆已经或正在成为中国和西方进行政治较量的前沿阵地。

五

显然,西北“国族”和东南“民主”是中国国家建构中的一种时空错位现象或“制度时滞”现象,这是历史和现实等复杂因素叠加交织的产物。这一现象或问题不是产生在“文化中国”(华夏或中原为中心)时代,而是产生于“政治中国”(现代民族国家)的时代。因此,从历史制度主义的角度来讲,将西北游牧地区纳入“政治中国”版图后,还需进行一个漫长的政治认同(政治社会化)和价值融合的过程。现实中,西北民族地区国家权力辐射空间距离的遥远,也使基层国家政权的建设面临诸多困难和挑战③王勇:《共性与个性:西北少数民族地区政府权力运行机制的改革与完善》,载《人大研究》2008年第1期。。传统时期的东南农耕地区和西北游牧地区都是各自以其“以农立国”和“以牧立国”的方略来实现共同体的自我整合的,这是两者长期停滞落后并相互对峙的根本原因。在统一的“政治中国”的背景之下,对于东南农耕地区和西北游牧地区,我们需要新的整合发展的政治思路——这就是“工商立国”。

徐勇教授已经对“工商立国”的重大现实和历史意义进行了创造性阐释①徐勇:《中国发展道路:从“以农立国”到“统筹城乡发展”》,载《华中师范大学学报》2010年第4期。。只有在“工商立国”以及“科技强国”的制度背景之下,经由四通八达的“网络”(公路、铁路、电路、网路等)将东南与西北在经济上紧密地联系起来时,历史上长期存在的西北草地与东南农田在自然禀赋方面的刚性差异才有可能变成一种有弹性的差异,进而实现资源在经济效益方面的优化配置,东南农耕地区和西北游牧地区才能实现优势互补、相互依存、共同繁荣和融合统一。这是最终实现西北和东南区域政治整合的基础性工程。(事实上,经过改革开放三十多年的发展,内蒙古和宁夏在经济和社会发展方面已经较快地融入国内经济一体化之中,相对而言,新疆和青藏地区在经济发展方面与内地的融合度还不容乐观,这为民族分裂势力乘虚而入提供了更多的契机。)在此基础上,将常规性国家建构(诸如“送法下乡”、“政党下乡”等)和非常规性国家建构结合起来②关于“非常规性国家建构”的一个分析进路,可参见王勇:《国家起源及其规模的灾害政治学新解》,载《甘肃社会科学》2012年第5期。,有所侧重、因时因地制宜地进行西北“国族”建设和东南“民主”建设,使中国国家建构与区域政治发展渐趋均衡,这大概是一种较为理性、较为务实的具有中国特色的国家建构路径选择。

(初审编辑 王理万)

Nation in Northwestern China and Democracy in Southeastern China:An Explanatory Framework for the Unbalanced Development of Chinese Regional Politics

Wang Yong

*本文系作者主持的国家社科基金一般项目“草场产权制度改革与甘青藏区基层治理研究”(11BZZ029)的阶段性成果,2011年西北师大青年教师科研能力提升计划项目“草场权属、边界冲突与纠纷解决机制研究”的阶段性成果。

** 王勇,西北师范大学政法学院教授,华中师范大学中国农村研究院博士研究生。