中国的法律专业学位教育概览

朱力宇

中国的法律专业学位教育概览

朱力宇*

本文回顾了中国的法律专业学位教育即“法律硕士专业学位”(英文为Juris Master,简称J.M)的设置、招生和入学考试发展的历史,介绍了该学位教育的组织管理和基本要求,特别是该学位教育近年来的改革情况。

法律硕士专业学位 培养目标 教育改革

一、法律硕士专业学位设置和发展

(一)法律硕士专业学位的设置

为培养适应立法、司法、行政执法、法律服务和法律监督以及经济管理和社会管理需要的高层次法律专业人才,国务院学位委员会在经过中国人民大学、北京大学等学校的有关法学专家、学者的充分论证后,在征求最高人民法院、最高人民检察院、司法部等中央政法部门意见的基础上,于1995年5月30日在第13次会议上通过了《关于设置法律专业硕士学位的报告》,决定设置并开始试办法律专业硕士学位教育,由中国人民大学、北京大学等8所重点大学进行试点。这一学位教育的设置和试办,标志着中国在培养高层次的应用型法律人才方面取得了重大突破,使中国法学研究生教育的重点逐步向培养应用型、复合型法律职业人才转变,这也是与世界各国的法律职业教育发展的历史和趋势相一致的。

1996年6月5日,国务院学位委员会根据第14次会议通过的《专业学位设置审批暂行办法》第三条的规定,将“法律专业硕士学位”的名称改为“法律硕士专业学位”(英文为Juris Master,简称J.M),并一直沿用至今。

有关专家和学者在论证过程中,充分研究、参考和借鉴了世界各国特别是发达国家的法律职业教育的做法和经验。各国的法律职业教育模式主要有三种:一是以美国为代表的J.D(Juris Doctor)的法律教育模式;①美国的法律职业教育可以概括为非法律本科教育(四年)+J.D.法律教育(三年)+律师资格考试。美国大学的法学院主要承担培养非法律本科教育学生的法律专业知识和法律实务技能的任务,法学教育是成为法律职业者的前提条件,控制和垄断着法律职业的供给源。二是以英国为代表的法律深造文凭P.C.L(the Postgraduate Certificate in Laws)法律教育模式;②英国的法律职业教育分成两个阶段,第一阶段是学生在学完三年的法学本科课程后获得法学学士学位,但只有法学学士学位不能从事以法律为职业的工作。如果想要从事以法律为职业的工作必须接受第二个阶段的教育,即在法学院的法律教育系接受为期一年的职业训练,在取得法律教育深造文凭之后才能从事法律职业。这种模式可概括为大学法律本科教育(三年)+法律深造文凭教育(一年)+见习教育(二至三年)。中国香港地区亦是如此。三是以日本、德国为代表的法律教育所(Legal Training)法律教育模式。③日本和德国的法律职业教育,要求法学院的本科毕业生通过司法资格考试后,再到司法训练所进行二年的专门训练,即法律本科教育(四年)+司法资格考试+司法研习所研修(二年)。可以说,中国的法律硕士专业学位培养模式是在参考、借鉴国外各种法律职业教育模式特别是美国J.D模式之后,自主设计和逐步发展起来的。各试点院校在办学的过程中,既立足于中国的实际情况,又注意借鉴世界各国在培养法律职业人才方面的有益经验,使中国的法律硕士专业学位具有一定的国际可比性和通用性,形成了与国外法律职业教育相接轨,具有中国特色的法律专业学位教育体制。

(二)法律硕士专业学位的招生和入学考试

《关于设置法律专业硕士学位的报告》确定的招收对象主要是具有大学本科学历的在职人员和应届本科毕业生。同时鼓励具有不同学科、专业背景(主要是财经、外语、理工类本科毕业生)的生源报考法律硕士专业学位。

1996年9月,中国人民大学等8所试点院校开始招生。为培养复合型人才,招收对象均为非法学学科和专业背景的具有大学本科学历的在职人员和应届本科毕业生。学生入学采取由各试点学校单独考试的方式进行。从2000年开始,学生入学按照国家有关规定,参加每年1月份的全国研究生统一入学考试。考试的科目除政治理论和外语外,还有法学基础理论、宪法学、中国法制史、刑法学和民法学。这类学生的学习课程和撰写论文实行学分制,学制为2—4年;后各办学院校统一为学制3年。

随着中国社会主义市场经济体制的建立和发展,随着依法治国、建设社会主义法治国家对高层次法律专业人才的需要,1997年11月10日,国务院学位委员会和司法部在试点院校办学进展顺利而且取得一定经验的基础上,发出《关于开展在职攻读法律硕士专业学位工作的通知》,决定培养大学本科毕业,在法律部门(如立法机关、执法机关、司法机关和律师事务所等)工作五年以上,年龄在45岁以下,有良好的职业道德,工作业绩比较突出,身心健康的人员在职攻读法律硕士专业学位。这类学生既可以有,也可以没有法学学科和专业本科毕业的背景。学生入学由试点院校统一组织联合考试,后逐步固定在每年10月份举行;考试科目为英语、法学基础理论、宪法学、中国法制史、刑法学和民法学。这类学生的学习课程和撰写论文也实行学分制,学制为3—4年。

为进一步改变法学研究生教育存在的偏重学术性而对实务性注重不够,专业划分过细,培养规格单一的状况,国务院学位委员会和教育部决定,从2009年9月起,招收具有法学学科和专业背景的大学本科毕业生继续攻读法律硕士专业学位。这类学生入学也是参加每年1月份的全国研究生统一入学考试,考试科目亦与非法学学科和专业背景的具有大学本科学历的在职人员和应届本科毕业生相同。学生的学习课程和撰写论文同样实行学分制,但是学制为2年。

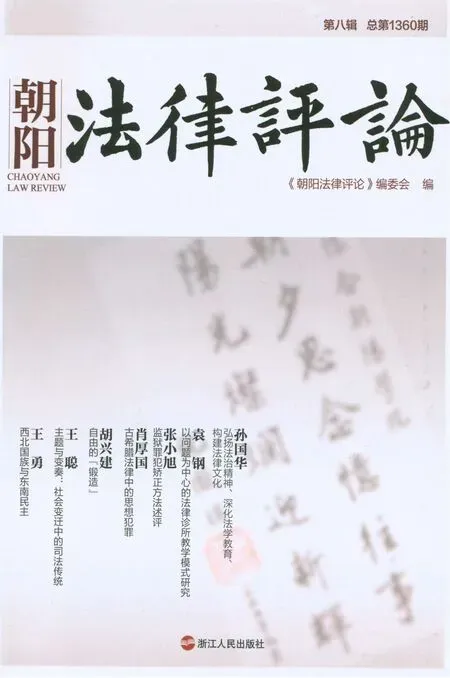

1996—2009年法律硕士专业学位培养单位数量

(三)法律硕士专业学位的培养单位和学生的数量和分布

近十几年来,法律硕士专业学位的设置和发展一直是中国法学教育的最重要工作之一,培养单位(包括高等院校和科研院所)由1996年的8所,增加到2008年的80所,到2011年底,又增加到116所;占全国高等院校数量的十分之一强(见上图)。全国除西藏等少数地区外,均有培养单位。

同时,法律硕士专业学位教育也成为中国未来法律人才培养的主渠道,在校生规模达4.5万人,已经有47600余人获得了法律硕士专业学位。

二、法律硕士专业学位教育的管理与组织

在中国,国务院学位委员会、教育部为包括法律硕士专业学位教育在内的专业学位研究生教育的政府主管部门。为保证法律硕士专业学位教育的有序顺利进行,早在1997年12月12日,即在试点工作开始一年后,国务院学位委员会、国家教育委员会和司法部就决定在法律专业硕士学位专家指导小组的基础上,成立全国法律专业硕士学位教育指导委员会(以下简称指导委员会)。

1998年1月8日,指导委员会第一次会议通过了《全国法律硕士专业学位教育指导委员会章程》。按照该章程的规定,指导委员会是经国务院学位委员会、国家教育委员会和司法部批准建立的指导全国法律硕士专业学位教育的专业性组织。指导委员会的主要职能是:指导、协调全国法律硕士专业学位教育活动;加强培养单位与法律实际部门的联系;推动法学教育的国际交流与合作;促进法律硕士学业学位教育水平的不断提高。

十几年来,指导委员会从事的工作主要是,贯彻执行国家教育主管部门和国家政法部门的有关方针、政策和规定,并接受其指导和监督:(1)协助国家教育主管部门和国家政法部门制定有关法律硕士专业学位教育的发展规划,提供建议和咨询;(2)协助国家教育主管部门和国家政法部门制定法律硕士专业学位培养单位的资格标准和许可规程,并授权开展有关工作;(3)制定法律硕士专业学位教育入学考试办法并组织入学联考。指导法律硕士专业学位培养单位的培养工作,监督检查教育质量:(1)指导制定培养方案,组织编写教学大纲、教材等;(2)受国家有关主管部门的委托,制定全国高等学校法律硕士专业学位教育评估标准、评估程序和办法;(3)组织开展评估工作;组织、协调各培养单位的师资培训工作;(4)组织、开展法律硕士专业学位教育的研究工作。加强法学教育界与法律实际部门的联系与协作,开展法律硕士专业学位教育方面的国际交流与协作。接受国家教育主管部门和国家政法部门的委托,开展其他与法律硕士专业学位教育有关的工作。

指导委员会成员经国家教育主管部门、国家政法部门和有关单位、专家推荐,由国务院学位委员会、国家教育委员会和司法部选聘。指导委员会组成人员包括:国家教育主管部门、国家政法部门的有关领导,全国法律硕士专业学位培养单位的有关专家、学者,法律部门的代表等。指导委员会由15至25人组成,设主任委员1人,副主任委员2至3人,秘书长1人。另聘请顾问若干人。指导委员会成员每届任期4年。到目前为止,已经成立了三届指导委员会。第一届指导委员会的主任委员为时任司法部部长肖扬;第二届指导委员会的主任委员为时任司法部部长张福森;第三届指导委员会的主任委员为现任司法部部长吴爱英。

指导委员会设立秘书处。秘书处是指导委员会的日常工作机构,负责完成指导委员会交办的工作。现在秘书处分别设在司法部和中国人民大学。指导委员会根据工作需要,还设立了若干专门工作机构,如制度建设小组、考试改革小组、大纲教材建设小组、评估小组和对外联络部等。

2011年9月21日,国务院学位委员会、教育部和人力资源和社会保障部根据《高等教育法》等法律法规的规定,制订了《专业学位研究生教育指导委员会工作规程》(以下简称《工作规程》),对各专业学位研究生教育指导委员会的组成、任务、运行与管理,进行了统一规定。

根据《工作规程》的规定,指导委员会是协助主管部门开展相应类别专业学位研究生教育研究咨询、指导评估和交流合作的专业组织。指导委员会承担的任务包括:1.协助专业学位研究生教育主管部门开展以下工作:制订有关专业学位研究生教育发展规划,制订和修订专业学位研究生指导性培养方案、教学大纲和专业学位授予标准,制订和修订专业学位研究生教育评估标准等;2.受专业学位研究生教育主管部门委托开展以下工作:对新增专业学位授权点及单位是否具备办学条件进行核查、提出意见,参与专业学位研究生招生考试的有关工作,组织开展专业学位教学评估工作等;3.就本专业学位研究生教育的发展状况、教育质量、社会需求等,进行监测、分析和研究,向主管部门、研究生培养单位提供建议和咨询;4.研究并指导开展专业学位研究生教育培养模式的改革与创新,推动专业学位与职业资格的衔接;5.研究并推动专业学位研究生教育与实际工作部门的联系;6.组织开展专业学位研究生教育的国内交流与合作,建设指导委员会网站;7.组织专业学位研究生教育的国际交流与合作;8.其他相关工作。

指导委员会现在的网址为:www.china-jm.org。

目前,中国所有设置法律硕士专业学位教育的单位,都建立了与指导委员会有联系、职能和任务相一致的组织,如法律硕士专业学位教研室、法律硕士专业学位教育中心、法律硕士专业研究生工作委员会等,具体负责本单位的法律硕士专业学位教育的有关工作。

三、对法律硕士专业学位教育的基本要求

(一)法律硕士专业学位的性质和培养目标

在中国,将法律硕士专业学位定位为具有特定法律职业背景的专业性学位。它与现行的法学硕士在学位上处于同一层次,但是规格不同,各有侧重。该学位的获得者应当达到胜任政法系统和法律服务部门中级以上(含中级)专业与管理职位的任职要求:德才兼备,具有良好的职业道德,具备较坚实和系统的法学理论基础素养,掌握较宽广的法律实务知识,具有宽口径、复合型、外向型的知识与能力结构,要求能够综合运用法律、经济、管理、科技、外语和计算机等方面的专业知识,独立地从事法律实务工作和有关管理工作。

(二)法律硕士专业学位的课程设置和教学方式

根据指导委员会的要求,法律硕士专业学位的课程设置,是按照法学一级学科和相关法学二级学科领域,根据上述培养目标和特定培养方向(如培养法官、检察官或律师)的要求确定的。所以,学习课程基本覆盖了国内和国际的各主要部门法的理论和实务,包括法学理论、宪法学、刑法学、民法学、商法学、行政法学、经济法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学等课程。对于不同专业背景和职业目标的生源,要求在保持基本要求的基础上,分类制定培养方案,其课程结构也各有侧重。

教学方式以课程学习为主,重视案例教学;强调教学、科研和法律实务部门三方面的联系,加强法律实践的环节。

(三)法律硕士专业的学位论文和学位授予

根据指导委员会的要求,法律硕士专业学位论文的选题应当贯彻理论联系实际的原则,重在反映学生运用所学理论与知识解决法律实务问题的能力。学位论文可以采用调研报告、重大疑难案例的解决方案或分析报告等形式。课程考试合格和论文通过者,可授予法律硕士专业学位。

四、法律硕士专业学位教育的改革

为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出的“不断优化高等教育结构”,“重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模,加快发展专业学位研究生教育”和“推行产学研联合培养研究生的‘双导师制’”的要求,2010年9月15日,教育部决定批准北京大学、中国人民大学等20所高等院校开展法律硕士专业学位教育综合改革的试点工作。2010年9月18日,国务院学位委员会第27次会议审议通过了《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》(以下简称《总体方案》),对包括法律硕士专业学位在内的所有专业学位教育的改革进行了总体规划,即:积极促进学位与研究生教育结构的调整和优化,大力培养适应社会主义现代化需要的高层次应用型专门人才,是当前和今后中国学位与研究生教育改革和发展的重要内容。

根据《总体方案》,法律硕士专业学位教育改革的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,以质量为核心,以培养大批适应经济社会发展需要的高层次应用型专门法律人才为目标,统筹规划,优化结构,健全机制,创新模式,分步实施,稳步推进,努力开创法律硕士专业学位教育蓬勃发展的新局面,积极促进法学学科研究生教育更好地为创新型国家和人力资源强国建设做出重要贡献。

根据《总体方案》,法律硕士专业学位教育改革的原则是:(一)适应社会需求,强化与法律相关职业的导向;紧密结合经济社会发展趋势,紧密结合职业领域对法律实务人才的需求,紧密结合法律职业资格认证体系。(二)创新培养模式,突出各校自身特色;充分借鉴、吸收发达国家和地区法律职业教育的有益经验,着眼于我国的国情和教育的实际情况,勇于探索中国特色的法律专业学位教育制度。(三)优化办学单位的布局和招生结构,按照科学、合理、适时原则,推进更多地方院校、特色高等学校积极开展法律硕士专业学位教育。(四)完善保障机制,以提高质量为核心,进一步加强对法律硕士专业学位授权、研究生培养、学科建设、师资队伍等方面的质量保障体系建设,努力形成培养单位、教育主管部门、用人单位和社会等多层面的、健全的质量监控体系。

根据《总体方案》,法律硕士专业学位教育改革的目标是:到2015年,实现法学类硕士研究生教育从以培养学术型人才为主向以培养应用型人才为主的战略性转变,法律硕士专业学位研究生教育质量不断提高,社会适应能力日益增强。到2020年,实现我国法学学科研究生教育从以培养学术型人才为主转变为学术型人才和应用型人才培养并重,即法学硕士的学术型人才与法律硕士的应用型人才培养并重,法律专业硕士学位教育体系基本完善,研究生教育结构和布局进一步优化,培养质量明显提高,能够更好地适应经济社会发展需要和满足人民群众接受法学学科研究生教育的需求。

总之,根据《总体方案》,法律硕士专业学位教育改革是综合性、全方位、探索性的。这些改革需要从这些方面进行:加强教学条件建设,构建和形成一支适应专业学位研究生教育的师资队伍,建立健全、合理的教学科研评价体系;强化过程管理,建立和完善包括招生、培养、学位授予等各个环节的专业学位质量保证体系;切实加大投入,加强教学基础设施、案例库以及教学实践基地的建设;树立服务意识,为学生学习、实践、创业等提供良好条件;充分调动社会、行业和有关用人单位的积极性,发挥学校、院系和导师的作用,积极争取各方面资源,拓宽就业渠道;积极探索全日制、非全日制专业学位研究生培养模式,促进专业学位教育质量的不断提高和健康、积极地发展。

中国开展法律硕士专业学位教育综合改革试点工作的20所院校,由于历史发展的原因,可以分为这样一些类型:一是以北京大学为代表的文理科并重的综合性大学,二是以清华大学为代表的以理工科为主的综合性大学,三是以中国人民大学为代表的以人文社会科学为主的综合性大学,四是以中国政法大学为代表的以法学学科为主的综合性大学,五是以中央财经大学为代表的以财政金融类学科为主的综合性大学,六是以首都师范大学为代表的以师范教育为主的综合性大学。这些大学由于教育管理体制和地区分布等的原因,又可以分为重点大学和非重点大学、教育部直属院校和地方院校等。同时,这些学校还可以分为研究型大学和教学型大学,等等。总之,这些学校在长期的办学历史中,都形成了自身特色,因此在综合改革的过程中,这些学校都在上述指导思想、原则和目标指引下,积极探索,力图突出自身特色,为其他非试点院校提供经验。

例如,有些综合改革试点学校在创新人才培养模式方面,强化了目标导向,与法律实际部门(如法院、检察院、律师事务所等)建立了长期、稳定、实质性的联合培养机制,教学组织、教学过程、教师构成、教学方式、教学评价都紧紧围绕法律实务教学目标而实施,突出了法律实践教学(如在法院、检察院和律师事务所实习),保证不少于半年的实践教学。为此,有些学校还构建了“双师型”的师资队伍,即除本校教师外,还在法律实际部门聘请了一些有丰富经验的高层次的法官、检察官和律师作为兼职导师,由他们承担专业课程的教学,参与法律实践的过程、论文考评等工作。

又如,有些综合改革试点学校对法律硕士专业学位研究生教育的课程体系和教学方法进行了重大改革,以法律知识的实际应用为导向,以满足法律职业需求为目标,以法律综合素养和法律知识应用与能力的提高为核心。课程体系的设置从培养应用型法律人才的角度出发,在一定程度上突破了法学二级学科的界限。教学方法强调以学生为本、以能力培养为本、重视运用案例分析、现场研究等方法。论文写作则鼓励学生采用调研报告、重大疑难案例分析、实习报告的形式来完成。

再如,为大力推进国际化建设,让法律硕士专业研究生开拓国际视野,进一步提高国际法律人才的培养质量,有些综合改革试点学校学院还相继推出了海外杰出法学家课程项目、国际型比较法律人才培养项目、暑期海外游学项目、中外学生国际圆桌讨论会项目、国际模拟法庭竞赛项目、去国际组织实习项目等诸多举措。

(初审编辑 王理万)

An Overview of the J.M.Education in China

Zhu Liyu

This article reviews the history of formation,recruitment and entrance examination of professional degree education in China,i.e.Juris Master(J.M.),and introduces the organization and basic requirements of this professional degree education,especially the reform thereof in recent years.

J.M.(Juris Master) Cultivation Objective Education Reform

*朱力宇,中国人民大学法学院教授,博士生导师。本文是作者在其撰写的《中国的法学教育》中的一章的基础上改写而成。