后现代哲学视野中的构式语法研究*

刘玉梅

(上海外国语大学,上海200083;四川外国语大学,重庆400031)

1 引言

构式语法滥觞于Fillmore的格语法、Lakoff的格式塔语法和Langacker的认知语法等理论,近40余年的不断拓展和深化,业已发展为一个具有诸多趋同性基本观点的新兴语言学理论,为越来越多的学者认识和接受。构式语法学家力主消解语言研究的词汇(尤其是动词)中心主义(Lexical-Centralism)、形式中心主义和核心语法观,将构式视为对形式和意义(或功能)同时作出的表层概括,词汇、小句和语篇等不同层面的语言单位形成一个构式连续体,这样不但观照核心语法,还可兼顾边缘现象;反对天赋心智观和生成创新观(generative creativity),坚持语言的体验心智观和概括创新观(generalizative creativity);反对普遍概括假说,倡导表层概括假说;力图以归纳兼演绎的研究方法从特殊到一般、再从一般到特殊对各个层面的语言现象作出统一阐释。以上基本观点和研究方法深深打上了后现代哲学的烙印,构式语法的后现代性值得我们探索和思考,以打破“语言学对哲学成果的麻木和冷漠”(季国清1999:11),进一步挖掘语言研究的新增长点。

2 后现代哲学的体验人本观和多元多面方法论

后现代主义是在批判客观主义形而上学缺陷中逐渐形成的一股哲学思潮。它从不同的层次和视角颠覆传统哲学、非难哲学、抛弃理性、摧毁中心和基础,大力倡导人本性、不确定性、多元观。这股思潮为哲学、文学、社会学和语言学等学科领域的研究提供了全新理论视角和分析方法。(Foucault1970, Derrida1978, Rorty1979,Rosenau 1992,王治河2006)基于对哲学的本体论、认识论和语言论3大阶段的研究,王寅(2012a)指出,这股思潮已引领哲学步入了第四阶段,即“后现代转向”,它先后经历以“人本性、批判性”、“破坏性、解构性”、“建设性、体验性”为主要特征的3个重要时期。后现代第三期的“体验人本观(embodied humenism)”和“多元多面”方法论尤为重要,它们不但以批判传统哲学思想为己任,更注重“破中有立”,为重新建构人与世界、人与思维、人与人之间的关系作出了积极的贡献。

2.1 体验人本观

不少后现代哲学家为克服客观主义形而上学的缺陷,力主取消主体与客体、内在与外在、心灵与身体的二元对立,倡导一元论。Merleau-Ponty(1962:185)在《知觉现象学》中创立“身体-主体”的一元论概念,主张把心灵的根源放在身体之中,放在世界之中,认为肉体(flesh)即有生命的身体,“身体-主体”的延伸就是知觉,两者处于相互表达的关系中(in a relationship of reciprocal expression),而非对立或分离。Dewey(1929:277)认为每个心智都与身体相关,身体经验是人所思、所想和所谈的基础。Lakoff和 Johnson(1980)则从貌似特殊的语言现象——“隐喻”——入手,发现其背后的认知机制,寻找其现实基础,提出了从“现实-认知-语言”3元关系来探讨现实世界、概念系统和语言系统三者关系的哲学命题,将悬置的“现实”和“人”拉回了人间,让自主自足的语言找到了源,为漂浮不定的思维找到了根。他们(1999)进一步借用Merleau-Ponty(1962)的“flesh”概念,撰写了具有划时代意义的Philosophy in the Flesh一书,并构建了“体验哲学”的3大基本原则:心智的体验性,认知的无意识性和思维的隐喻性。王寅(2009,2012a,2012b)在反思“传统人本观”、“零位人本观”、“激进人本观”和“悲观人本观”的基础上,基于体验哲学提出了“体验人本观”,并认为“身体、空间和互动”是体验的3大要素。而基于体验哲学而发展起来的构式语法全面挑战了语言的纯形式化研究,反对语言天赋观、普遍观、自治观和模块观。该学派彰显了后现代哲学的“体验人本观”:认知活动离不开我们的身体经验及其与外界的互动;构式具有理据性,体现了人类通过互动体验和认知加工对基本经验的概括和组织方式。

2.2 多元多面方法论

自古希腊以降,哲学研究便有了“二分论”,以笛卡尔和康德为代表的近代西方哲学家将其推向了极致,以身心二分、主客二分等二元论思想为核心原理构建其宏大哲学体系。这一思想也极大地影响了现代西方语言学理论的发展,索绪尔的结构主义语言学、乔姆斯基的转换生成语法皆是其典型代表。后现代哲学猛烈地抨击了“二元论”,反对中心、基础和绝对真理,倡导采用“多元化、多面化”的方法去认识和理解世界的多样性。博泰兹(1989)认为,世界只能通过解释的多元性、视角的多面化来认识。Feyeraband(1975)甚至呼吁用“Anything goes(什么都行)”的方法对待世界,以此否定唯一正确方法的存在,容纳一切可能的思想。Kuhn(1977)也指出,我们要跳出既定模式换一种视角换一种方式分析和解决问题。后现代哲学反对片面追求一般性、普遍性、同一性、中心性和连续性,倡导个别性、特殊性、差异性、局部性、边缘性和非连续性,后期更强调事物的内在联系,强调人的体验性在认识世界中的积极作用。

3 基于后现代哲学的构式语法研究

3.1 反对语言学研究中的中心主义

后现代哲学主张的“去中心、反基础”等思想在构式语法中得到彰显。20世纪80年代以来,一些语言学家全方位反思以配价语法、词汇投射论、谓语中心论、格语法、词汇语法、词汇功能语法和中心语驱动短语结构语法等理论为代表的词汇中心主义的不足,批判把词汇(尤其是动词)视为中心的语法分析进路,复活构式的地位,逐渐形成构式语法学派。构式语法还反对仅将形式作为语言研究的中心,认为“形式和意义是相互依赖、缺一不可的,形式为语义的传播媒介,语义为形式的实质所在;没有无语义的形式,语义离开了形式也就无法传播”(王寅2001:200-201)。后现代哲学的先驱之一维特根斯坦(1953:107)曾指出,“当我用语言来思想时,除了语言表达式外,并没有什么意义呈现于我的心灵之中:语言自身就是思想的载体”。这也充分说明,语言表达形式与其所表达的意义是不可分割的,是一个整体。构式语法认为,形义(或形功)当被视为配对体来处理,一个形义配对体就是一个构式,它具有完整的意义,在与嵌入其中的成分的互动过程中形成合理表达。

构式语法同时反对语言研究仅以核心语法为中心,把异质的语言现象则统统发配到词库“大监狱”中。在构式语法看来,构式作为语言研究的单位,它既包括词、词组和习语等零图式性构式,也包括部分图式性构式,还包括完全图式性构式(刘玉梅2010b)。语言知识是“词汇-词法-句法-语篇”构式连续体组成的“构式大仓库”(inventory of constructions)。Langacker(1999:18,2008:6-7)明确指出,处于构式连续体上任何一处的结构“在本质上完全具有象征性,将其描述成象征单位是十分确当的”(being fully and properly described as symbolic in nature)。Goldberg(2006:7)也指出,词法构式与句法构式在内部复杂程度上有别,在语音形式的表述上也可能有所不同,但本质上都是形义配对体,是语言的概括性本质。尽管构式之间的界线是模糊的,不可截然划分,但这并不阻碍我们对它们作出有价值的区分并对其作出独立研究。不过,必须清楚的是:任何区分都是人为的任意划分,而非语言结构特有的本质。这一点Taylor(1989)在Linguistic Categorization一书中就有充分而精辟的论述。Langacker(1987:154,2008:40)在回击Leech指责他取消了语用学时强调,尽管认知语言学家认为语义学和语用学之间无明显的界线,但并非意味着否认语用学的存在。同样,我们在开展认知词汇学研究时也指出,词法和句法之间无明显的界线,并非意味着否认词汇学或句法学的存在(刘玉梅2010b)。

3.2 坚持体验心智观和概括创新观

结构主义语言学鼻祖索绪尔将语言视为一个自足封闭的系统,切断了语言与人的联系,试图通过“关门打语言”(王寅2006)的策略在横组合、纵聚合关系中确定语词的意义,从而对语言事实作出描述。这股“关门风”为诸多学科提供了一种研究范式:“一切事物系统都是一个封闭的结构体,仅在这个结构体内部分析其组成部分即可”(王寅 2012b:22)。Chomsky(1957)指出,描写法并不能全面揭示语言的“知”、“获”、“用”问题,因此应当尝试从认知和语言的二元关系出发解释语言运作的机制,从而实现了语言研究的认知转向。他基于洪堡特语言哲学思想提出,语言具有创新性,但由于将意义和一般认知能力排除在句法研究之外,TG的语言创新观即“生成创新观”(Zawada 2006:235),是先天生成规则管约下的创新,是理想说话者以先天有限的计算模式为基础组合新表达式的能力。与结构主义语言学仅在语言系统内部寻找意义不同,TG的自治句法结构的意义可通过对形式和符号的认知运算获得。乔姆斯基虽冲破了语言结构主义的藩篱,但由于接受了语言天赋观、语言自治性和模块观等思想,语言能力对他而言仅是理想化的人所具有的独立于人类其他认知能力的能力,认知运算是形式与符号的运算,与身体无关,意义表征通过符号之间的运算关系获得。由此,踩着粗糙地面的人还是被排除在外,人的感知能力、互动体验和认知加工更是悬而不论,语言学研究的对象无非是从封闭的语言系统转向了自治的句法结构,本质属性并未发生变化。

然而,构式语法立足于后现代哲学的“体验人本观”,遵循“现实-认知-语言”这一三元关系,认为语言根植于人类的一般认知能力,认知又以现实感知为基础。Goldberg(1995,2006)提出了“场景编码假设”(Scene Encoding Hypothesis),指出:构式这个形义配对体是语言在心智中的基本表征方式,体现了人类通过互动体验和认知加工对基本经验的概括和组织方式。Langacker(1987:13)同样认为,人所具有的语言能力是语言结构进化和固化的结果,而这一过程离不开人类的经验和一般认知能力。即是说,在构式语法范式下,语言心智具有体验性,语言的本质是概括性,并以构式的形式在心智中得到表征,无论是否可以从其它事实中预测,构式都必须通过习得来获取,而非源自天赋或生成。从本质上讲,构式语法的语言心智观反映了后现代哲学的“体验人本观”:心智具有体验性,认知活动离不开我们的身体及其与外界的互动;构式具有理据性;语言系统建立在人们的概念结构、语义系统和认知方式上。

此外,构式语法的概括创新观也彰显后现代“体验人本观”。该学派认为语言的概括创新能力来自语言使用者而非语法规则,解释的最好办法是将其置于感觉运动体验、人类百科知识和一般认知能力中,因为这一能力产生于“现实-认知-语言”这一三元关系中,而非模块的、自治的语法中,语言从根本上而言是根植于其中的(Goldberg 2006,Langacker 1987)。换言之,语言的创新能力并非如笛卡尔和乔姆斯基所认为的那样是先天获得的,而是语言使用者基于用法事件(usage event,简称为UE)的抽象概括,是语言学习者通过习得输入、认知加工和语用信息等建构而来。以上思想完全符合后现代第三期“体验性、建设性”的特征。

3.3 倡导构式表层概括假说

在笛卡尔哲学传统的影响下,乔姆斯基一门心思追寻语言的深层结构,尝试通过深层和表层结构的转换解释语言的“知、获、用”问题。针对TG的“普遍语法假说”,构式语法学家从后现代视角提出了“表层概括假说”。Goldberg(2006:33)认为,由于特定表层形式蕴含的概括要比派生或转换获得的概括广泛得多,那么设定派生或转换就是多余的。Langacker(1987:46)、Taylor(1989:239)和Croft(2001)也纷纷指出,语法结构几乎是完全透明的,构式是唯一的原素性语法单位,表层语法形式并不隐藏更深层的语法结构组织,根本不存在什么深层结构。持“表层概括假说”的构式语法从根本上反对TG的转换观和生成观,倡导语言“单层观”(a monostratal view of language)和“用法观”(a usage-based model)(王天翼王寅2010)。

由是观之,表层概括假说与后现代哲学思想一脉相承。后现代哲学家认为,现代主义所谓的“深层本质”只不过是“海市蜃楼”,“真正的本质就存在于现象中,真正的深层就寄寓于表层中”(王治河2006:26)。而构式语法的表层概括假说反对转换生成语法所强调的深层句法的纯形式概括,认为概括是基于若干具体表达的抽象过程,是对形式和意义(或功能)这两个方面同时作出的概括,因此,语言的概括性体现在构式上。认知心理学、习得实证研究和认知科学等经验证据表明,语言使用者的语法知识并非潜伏于心智深处的UG,而是基于使用而抽象概括出的构式,这才是语言知识在人类心智中的基本表征形式,是必须通过后天习得的。

Wittgenstein(1953)曾高度评价语言在哲学研究中的重要性——“语言休假时,哲学问题就就产生了”,我们甚至某种程度上也可说,当构式休假时,意义问题就产生了。最著名的例子便是He sneezed the tissue off the table和I baked her a cake.若不认可构式意义的存在及其压制(coercion)作用,则很难解释动词sneeze和bake的论元增容问题。

3.4 多元多面研究方法

如前所述,后现代哲学反对对世界的单向度解释,强调从多元、多面的视角观照事物的内在联系,倡导特殊性、差异性、局部性、边缘性和非连续性。如Merleau-Ponty(1962:236)的“立方体”故事正说明了视角的多元化和理解的多面性。Lyotard(1984:82)号召人们“激活差异并且为差异正名!”(Let us activate the differences and save the honor of the name.)同样,构式语法倡导从特殊现象逐渐走向一般现象、从多元多面视角考察这些现象的研究路径无不打上了后现代哲学的方法论总特征。

首先,构式语法倡导“特殊到一般”的研究进路。生成语言学派把不合规则的语言现象皆视为附带现象,统统打入词库的冷宫中。而Fillmore,Lakoff,Langacker和Goldberg等语言家正是持着“为差异正名”的后现代哲学思想,将隐喻这类修辞现象、let alone和WXDY这类习语、双宾等语法构式从冷宫中拯救出来,从整体论的视角重新审视它们,从而开始了构式语法理论框架的构建和发展。构式语法强烈反对转换生成学派的普遍观和形式观,认为语言具有特殊性,倡导从特殊现象逐渐走向一般现象的研究路径。该学派旨在通过各个层面的构式来观察实际语言现象,发现语言背后的认知规律,进一步寻找一套能充分描写和解释语言行为的规则或模型,尝试对语言的系统、结构和功能作出充分解释。这为统一处理核心语法现象和边缘语法现象带来了新思路,有望较好解决乔姆斯基提出的3个充分性问题。

其次,构式语法践行多元多面的阐释进路。转换生成语法学派认为,语言能力独立于人类其它认知能力,具有天赋性、普遍性、自治性、模块性及形式化等特征;纯形式的、天赋的“普遍语法”(UG)便是语言存在的本质,它存在于所有语言之中。构式语法学家以后现代哲学基本思想为出发点,猛烈抨击了以上观点。如Langacker(2008:3)毫不客气地指出,将语言视为纯粹形式系统是执迷不悟的(wrong-headed)。构式语法在批判转换生成学派基本观点的基础上指出,语言的普遍性以及成人具有的范域特有表征(domain-specific representation)都非独立的、自成一格的实体,而是与人类其他认知能力有关(Goldberg 2006,Langacker 1987)。概括性不仅存在于形式层面,而且是基于认知原则对形式和意义(或功能)的同时概括,这比纯形式概括的解释力强得多。此外,语言也非运作于独立模块之间,而是以形义配对的方式而运作的。因此,它倡导从音位、词法、句法、语义、语用和语篇功能等多视角考察构式的概括本质,从而对各个层面的语言现象作出较为全面统一的阐释。

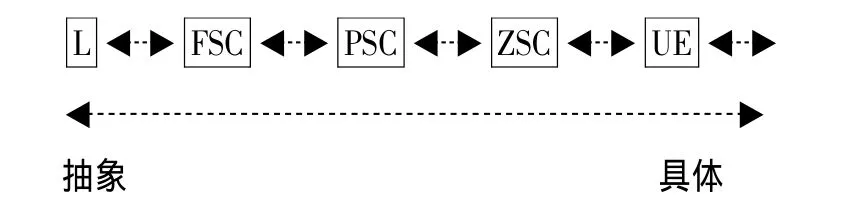

最后,构式语法强调归纳和基于用法的模型。转换生成语法学派认为,语言知识是人类先天具有的知识,是UG的一部分,以此为蓝图人类就具有习得语言的能力,无需通过归纳获得。在他们看来,习得语法就如同定制“软件包”(Jackendoff 2002):所有东西都在里面,学习者只需选择合适的参数,语言的使用则通过形式化演算来操作。构式语法则认为,用法事件是语言创新的起点,一旦约定俗成,即可成为一个具体构式(语式),并在使用中进一步抽象概括,进入更高层面;从用法事件到抽象构式形成一个连续体,其间的任何一个层面都可从“复杂度、图式度、固化度、规约度”等维度进行具体分析。我们(刘玉梅2010a)曾这样表达它们之间的复杂关系:

图1 构式连续体

双向短虚线箭头表示层级性(hierarchy)和理据性(motivation),双向长虚线箭头表示从完全图式性构式(FSC)到零图式性构式(ZSC)形成的一个构式连续体。这3个层级之间本身没有明显的界限,而是一个渐变链(cline),这个渐变链的具体端以用法事件(UE)为起点的,抽象端则为大写的语言(Langue)。也就是说,用法事件一旦固化、规约,就成为零图式性构式,即具体构式,如“官二代”、“富二代”、“酒吧”和“网吧”等;当语言使用者从具有相似形式和意义的具体构式中进一步识别出共性,并加以概括和抽象,部分图式性构式(PSC)就浮现了,如“X二代”和“X吧”等。通过进一步抽象概括,说话者可能建立完全图式性构式,如“三音构式”和“二音构式”,后两者又可反之例示新的用法事件产生,如“穷二代”、“星二代”、“权二代”、“农二代”、“水吧”、“聊吧”和“棋吧”等等。如此处理可较好解决索绪尔的语言和言语“二分法”的诸多缺陷,也可化解乔姆斯基“句法自治”带来的无限烦恼。语言和言语原本就无法截然划界,它们存在于具有不同图式度的构式连续体的两端,句法是这个连续体上的一个单位而已。

4 结束语

后现代哲学的“体验人本观”强调了人的体验建构能力,将悬置的“现实”和“人”拉回了人间,真正回归到“以人为本”的境界。它所持的多元多面研究方法打破了传统西方哲学多中求一、变中求同的思想,彻底摆脱了单向度、单视角的方法论局限,走上了“同中求异、异中求同”的研究进路。后现代哲学的“体验人本观”和“多元多面”方法论在构式语法研究框架中得到了极大地彰显。首先,该学派在批驳转换生成学派的普遍观、自治观、模块观和形式观的基础上,摆脱词汇、形式和核心语法为中心的羁绊,扳正了边缘语言现象的地位,并倡导从音位、词法、句法、语义、语用和语篇功能等视角多元多面地考察构式的概括性本质,从而对各个层面的语言现象作出统一解释。其次,该学派冲破了传统哲学的理性牢笼,在批驳转换生成语法的语言天赋观、生成观的基础上,提出了体验心智观和概括创新观。它以语言使用观为方法论,深入考察其他学派悬而不论的感知能力、互动体验、认知加工,为语言“知、获、用”提供了崭新的阐释。再者,该学派抛弃了语言结构的所谓“深层本质”,提出了“表层概括假说”,将构式视为语言在心智中的表征形式,必须通过后天习得才能获得,这样才彻底与语言天赋观决裂。总之,后现代哲学基本思想与构式语法的契合表明,哲学研究和语言学研究永远是盘根错节地缠绕在一起的。也许正是这种理不清的缠绕关系为双方提供了滋养,使它们不停地向前发展,不断产生新的问题,不断获得新的发现。

博泰兹.“关于人的科学哲学”[J].国外社会科学,1989(10).

季国清.语言研究的后现代迫在眉睫[J].外语学刊,1999(1).

刘玉梅.Goldberg认知构式语法的基本观点:反思与前瞻[J].现代外语,2010a(2).

刘玉梅.基于多重压传观的现代汉语新词语研究[D].四川大学博士学位论文,2010b.

王天翼王 寅.从“意义用法论”到“基于用法的模型”[J].外语教学,2010(6).

王 寅.语义理论与语言教学[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

王 寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

王 寅.主客主多重互动理解[J].哲学动态,2009(1).

王 寅.哲学的第四转向:后现代主义[J].外国语文,2012a(2).

王 寅.后现代哲学视野下的语言学前言——体验人本观与认知语言学[J].外国语,2012b(6).

王治河.后现代哲学思潮研究[M].北京:北京大学出版社,2006.

Chomsky,N.Syntactic Structures[M].The Hague:Mouton,1957.

Croft,W.Radical Construction Grammar[M].Oxford:Oxford University Press,2001.

Derrida,J.Writing and Difference[M].London:Routledge& Kegan Paul Ltd.,1978.

Dewey,J.Experience and Nature[M].London:George Allen & Unwin Ltd.,1929.

Foucault,M.The Order of Things:An Archaeology of the Human Sciences[M].London:Tavistock Publications,1970.

Feyeraband,P.Against Method[M].London:New Left Books,1975.

Goldberg,A.E.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].London:The University of Chicago Press,1995.

Goldberg,A.E.Constructions at Work:The Nature of Generalization in Language[M].Oxford:Oxford University Press,2006a.

Jackendoff,R.Foundations of Language:Brain,Meaning,Grammar,Evolution[M].Oxford:OUP,2002.

Kuhn,T.The Essential Tension:Selected Studies in Scientific Tradition and Change[M].Chicago:The University of Chicago Press,1977.

Lakoff,G.& M.Johnson.Metaphors We Live by[M].Chicago:The University of Chicago Press,1980.

Lakoff,G.& M.Johnson.Philosophy in the Flesh:The Embodied Mind and Its Challenge to Western thought[M].New York:Basic Books,1999.

Langacker,R.Foundations of Cognitive Grammar[M].Stanford:Standford University Press,1987.

Langacker,R.W.Grammar and Conceptualization[M].Berlin:Mouton de Gruyter,1999.

Langacker,R.W.Cognitive Grammar:A Basic Introduction[M].Oxford:Oxford University Press,2008.

Lyotard,J.The Postmodern Condition:A Report on Knowledge[M].Minnesota:The University of Minnesota Press,1984.

Merleau-Ponty,M.Phenomenology of Perception[M].London:Routledge and Kegan Paul,1962.

Rorty,R.Philosophy and the Mirror of Mind[M].New Jersey:Princeton University Press,1979.

Rosenau,P.M.Post-Modernism and Social Sciences:Insights,Inroads,and Intrusions[M].New Jersey:Princeton University Press,1992.

Taylor,J.Linguistic Categorization:Prototypes in Linguistic Theory[M].Oxford:Oxford University Press,1989.

Wittgenstein,L.Philosophical Investigation[M].Oxford:Basil Blackwell Ltd.,1953.

Zawada,B.Linguistic Creativity from a Cognitive Perspective[J].Southern African Linguistics and Applied Language Studies,2006(24).