经椎弓根椎体部分切除减压内固定治疗胸腰段爆裂骨折

孙先泽,赵正琦,顾振芳,李平,宫瑞,王立民,于金河

(石家庄市第三医院脊柱外科,河北石家庄 050011)

胸腰椎爆裂性骨折伴脊髓损伤是骨科常见的创伤之一,严重影响患者生活质量。目前临床上多采用前路或后路减压内固定技术进行治疗,手术入路上存在争议。2006年1月至2011年12月,我们对120例伴脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)的Denis B型胸腰椎爆裂性骨折患者分别采用侧前方入路伤椎切除减压固定、后路单间隙融合双节段固定治疗Denis B型胸腰椎爆裂性骨折,比较两种减压方式的临床疗效,以期为手术治疗此类骨折选择减压方式提供依据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 自2006年1月至2011年12月,选取120例伴有脊髓损伤的胸腰段骨折的患者,采用Denis分型[1],均为B型爆裂性骨折,有明显神经症状者。其中男75例,女45例;年龄18~61岁,平均37.5岁。致伤原因:高处坠落伤67例,车祸伤36例,暴力伤17例。伴不同程度神经根压迫或脊髓压迫症状。120例均为单节段椎体骨折,其中T1115例,T1235例,L158例,L212例。伤后距手术时间5~6 d,平均3.5 d。随机分2组,每组60例;A组为后路治疗组,B组为前路治疗组。

后路治疗组,男39例,女21例;年龄18~57岁。致伤原因:高处坠落伤35例,车祸伤17例,暴力伤8例;损伤节段:T118例,T1219例,L126例,L27例。神经功能按美国脊髓损伤协会(ASIA)标准评价神经功能,A级8例,B级14例,C级22例,D级16例。

前路治疗组,男36例,女24例,年龄18~61岁;致伤原因:高处坠落伤32例,车祸伤19例,暴力伤9例;损伤节段:T117例,T1216例,L132例,L25例;神经功能按美国脊髓损伤协会(ASIA)标准评价神经功能,A级6例,B级16例,C级25例,D级13例。

两组患者的性别、年龄、病情、神经功能等方面差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 采集资料及抽血化验 (性别、年龄、血压、既往史、血常规、血糖、血凝、肝功能、术前四项)。所有患者均要求拍摄胸腰椎正侧位片、CT扫描和MRI检查,了解骨折情况及脊髓受压情况。

1.3 手术方法 A组:采用全麻或硬膜外麻醉,俯卧,胸前及双髂前垫高,腹部悬空。取后正中切口,常规剥离双侧腰背肌,暴露伤椎及其上下节段的关节突关节,自动牵开器牵开,用定位针定位,C型臂X线机确认。伤椎上下椎各植入2枚椎弓根钉。于非减压侧上固定棒并适度撑开后,根据骨折情况决定采用半椎板或全椎板切除减压,打开椎板并充分显露脊髓或硬膜囊。切除伤椎双侧(或仅脊髓受压侧)椎板、横突、关节突等附件,经伤椎椎弓根潜行切除伤椎后上缘骨块,上位椎间盘,保留伤椎下半部椎体及椎间盘,彻底减压,于髂后取三面皮质髂骨块,植于伤椎与上位椎体间,安装另一侧连接棒,两侧加压。剩余椎板骨棘突骨修剪后植于横突间。逐层关闭伤口。

B组:全麻右侧卧位,全麻后根据骨折部位行经胸、经胸腹膜后、经胸膜外腹膜后或腹膜后入路,均从左侧入路。取左侧损伤节段上方两个节段肋上胸腰切口,去除相应节段的肋骨,从髂腰肌和脊柱上钝性分离腹膜后结构,从椎体侧前方暴露伤椎及其上位椎体,显露损伤节段上下各一椎体,游离结扎伤椎及固定椎体的节段血管,切除伤椎上下椎间盘组织和软骨终板,切除损伤椎体,尽量保留前侧和对侧皮质的完整,彻底切除伤椎椎体后上角突入椎管内的骨折块,使受压硬脊膜完全减压。在上位椎体使用开路锥在椎体上开孔,使椎体后方螺钉孔道向前倾斜10°,椎体前方螺钉孔道在冠状位0°。将螺钉拧入椎体,每个螺钉头端超出对侧皮质1~2 mm以确保双皮质固定。用椎体撑开器撑开椎间隙以纠正后凸畸形,直至上下邻椎终板平行。根据测量的椎间距离于髂前取三面皮质髂骨块,植于伤椎的上下椎体间,保持上下椎体终板平行且在植骨与上下椎体间有适当的压力后拧紧螺丝。术后置负压引流24~48 h,术后常规抗炎、脱水及神经营养等治疗,指导患者功能锻炼。术后4~6周视脊髓神经功能恢复情况,佩戴支具坐轮椅或下地行走。支具保护3~6个月。

1.4 观察指标 手术前后及随访阶段均以骨折椎体为中心摄正、侧位X线片,行CT及MRI检查。了解术后及随访期间骨折复位丢失情况,有无内固定折断,椎弓根钉松动、拔出,椎弓根钉或内固定圆棒折断等。在侧位X线片上沿伤椎上下终板画直线,测椎体成角,沿伤椎相邻椎体的上下终板(上位椎体的上终板和下位椎体的下终板)画直线,测上下终板成角。按美国脊髓损伤协会(ASIA)标准评价神经功能。比较各组手术时间、出血量、术后1周及术后12个月椎体成角、上下终板成角有无差异、神经功能恢复情况。

1.5 统计分析 首先对入选不同组别的患者的一般情况和主要临床资料进行统计分析,确定各组间是否具有可比性。比较各组患者治疗前后椎体成角、上下终板成角的差异,及手术时间,出血量的差异、神经功能恢复情况的差异。所有数据均用(s)表示,所有数据用SPSS 13.0软件包完成统计,组间比较采用t检验,ASIA分级采用秩和检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

术中无椎弓根钉植入位置错误及脊髓神经、血管损伤等并发症发生,所有患者手术切口均Ⅰ期愈合。术后无伤口感染。120例均获随访,随访时间21~48个月,平均26个月。术后随访期间无内固定松动移位、断钉断棒等并发症发生,植骨融合良好,无植骨不融合、无继发性后凸畸形等不良后果发生。所有患者未出现术后神经功能恶化情况。

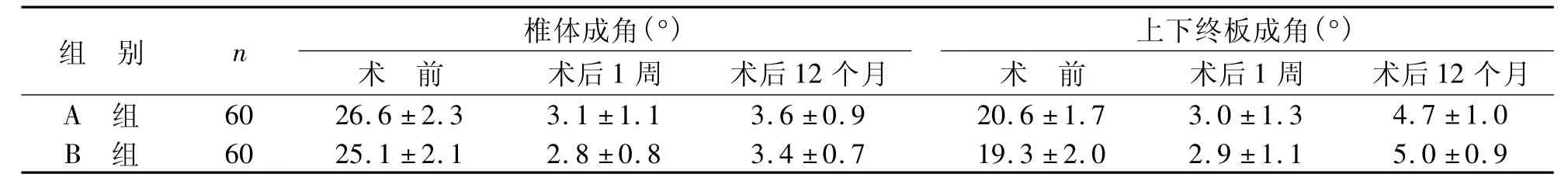

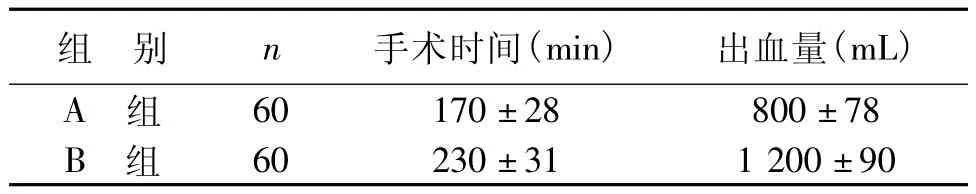

A组后路治疗组与B组前路治疗组患者治疗前后椎体成角、上下终板成角及神经功能恢复情况有明显差异,两组之间同一时间段比较无明显差异(见表1);但手术时间、出血量有明显差异,A组相对于B组手术时间短、出血量少(见表2);术后1年神经功能有不同程度恢复,两组均无神经损伤加重病例,脊髓神经功能恢复差异无统计学意义(见表3)。

典型病例为一41岁男性患者,高处坠落伤后腰痛双下肢无力伴小便费力10 h入院。查体:胸腰段后凸畸形,双侧大腿麻木,膝腱反射减弱。术前X线片及CT示L1denis B型胸腰椎爆裂性骨折,MRI示脊髓受压明显,ASIA分级为C级。术后减压彻底,伤椎高度恢复。术后1年ASIA分级为E级,CT显示植骨愈合良好(见图1~6)。

表1 手术前后影像学测量指标变化(±s)

表1 手术前后影像学测量指标变化(±s)

上下终板成角(°)术 前 术后1周 术后12术 前 术后1周 术后12个月个月组 别 n 椎体成角(°)A 组 60 26.6±2.3 3.1±1.1 3.6±0.9 20.6±1.7 3.0±1.3 5.0±0.9 4.7±1.0 B 组 60 25.1±2.1 2.8±0.8 3.4±0.7 19.3±2.0 2.9±1.1

表2 两组手术时间、出血量比较(s)

表2 两组手术时间、出血量比较(s)

组 别 n 手术时间(min)出血量(mL)A 组60 170±28 800±78 B 组60 230±31 1 200±90

表3 脊髓神经功能恢复情况比较(例)

图1 术前X线片示L1爆裂骨折

3 讨 论

Denis[1]最早提出爆散分离骨折,并将累及前中柱的胸腰椎爆裂骨折分为五型:A型为上下终板型;B型为上终板型;C型为下终板型;D型为爆裂旋转型;E型为爆裂侧屈型。其中占比例最多的B型占54.7%,其特点是椎体上位终板的破坏,椎体上部分压缩并向后凸,下终板及下位椎间盘完整。此型骨折往往是高能量损伤,潜在脊柱不稳定的可能性大,应采取积极手术治疗,重建脊柱稳定性。

图3 术前MRI示L1水平脊髓受压

图4 术后X线片示脊柱稳定性重建

此型骨折传统的后路手术方式为后路椎弓根系统固定,椎管减压,横突及关节突间植骨,该术式损伤小,手术操作相对简单,被认为是目前较为理想的经脊柱后路固定治疗胸腰椎爆裂性骨折的方法,已在临床上广泛应用[2]。Stancic等[3]通过对不稳定胸腰椎爆裂性骨折进行前路和后路手术比较,发现后路手术较前路手术有更好的心理美学,更少的住院费用,更小的手术风险。

图5 术后CT示减压彻底

但单纯后路固定不能解决椎管内前方骨块及破碎椎间盘等组织对硬膜囊的压迫,往往减压不彻底,不能解决前柱支撑力。后路撑开复位后伤椎椎体内骨小梁并未完全复位,存在“空壳椎体”现象,力学结构被破坏,应力集中在后中柱上,易出现椎体高度丢失,内固定断裂移位松脱等并发症[4],同时后路减压,破坏了后柱稳定性,致使内固定物失败率较高。单纯后路撑开复位还要求具备完整的后纵韧带,对椎体压缩严重,突入椎管的骨块较大,或存在韧带损伤,其撑开复位间接减压的效果不佳,且易出现假关节形成,发生矫正度丢失致后凸畸形,进而出现继发性神经损伤,表现为顽固性腰腿痛麻、间歇性跛行等,影响生活质量。

对于此类骨折前入路可在直视下对椎管前侧充分减压、矫正畸形、固定融合,为脊髓马尾神经功能恢复创造了条件,且不影响脊柱后路结构,达到一期重建脊柱稳定性目的,符合生物力学特性[5]。但前入路的解剖层次多,毗邻结构较复杂,需切断部分腹壁肌群;对节段动脉处理不当易致大量出血;术中有可能损伤髂腹下神经及髂腹股沟神经,术者需有胸外科及普外科基础,操作相对复杂,且具有创伤较大、出血较多、手术技术要求较高、手术时间长等缺点,术后易出现血气胸、肺不张、肺部感染等,存在较高的治疗费用等,其在临床上的广泛应用受到一定限制。

图6 术后14个月CT示植骨愈合良好

对于Denis B型腰椎爆裂性骨折,重建前柱的完整性和稳定性是手术成功的关键因素之一。我们对此型骨折采用后路经椎弓根切除部分伤椎体上部,去除前方致压物达到经后路直接减压脊髓前方的目的,保留伤椎下部及间盘,通过髂骨块椎间植入重建前柱结合椎弓根系统内固定的方法,单一后路既解决了减压问题,又获得了脊柱的稳定性重建,比单纯前路或后路固定具有更强的抗旋转、抗屈曲的能力,符合脊柱生理载荷,能够提供更良好的稳定性,通过稳定性的增加达到促进植骨融合的目的。并且可以同时处理椎体骨折及椎板骨折引起的硬膜及神经根的损伤,手术过程中不必处理节段血管。无脊髓损伤、胸膜破裂、大出血等手术相关并发症发生,单间隙融合是安全有效的[6]。

在本研究中,A组后路治疗组与B组前路治疗组术后两组神经功能恢复相当,两组在重建前柱的完整性和稳定性方面没有明显差异,提示前路直接减压与后路减压对椎管内占位的减压效果相当,但后路手术在出血量、手术时间上优于前路手术。然而本术式也存在术野及操作空间狭小的局限性,要求术者对胸腰椎及其毗邻解剖结构熟练掌握并具备较高的手术操作技能和经验,脊髓横跨术野,术中保留部分椎弓根内侧骨皮质,可以避免对其损伤。我们认为该术式克服了常规后路术式的缺点,又较传统前路术式具有手术时间短、出血少、融合节段少、植骨融合快、脊柱畸形矫正满意、复位确切、远期邻近椎间盘退变率低的优点。

[1]Denis F.Spinal instability as defined by the three-column spine concept in acute spinal trauma[J].Clin Orthop Relat Res,1984(189):65-76.

[2]Mahar A,Kim C,Wedemeyer M,et al.Shortsegment fixation of lumbar burst fractures using pedicle fixation at the level of the fracture[J].Spine,2007,32(14):1503-1507.

[3]Stanciĉ MF,Gregoroviĉ E,Nozica E,et al.Anterior decompression and fixation versus posterior reposition and semirigid fixation in the treatment of unstable burst thoracolumbar fracture:prospective clinical trial[J].Croat Med J,2001,42(1):49-53.

[4]Angevine PD,Dickman CA,McCormick PC.Lumbar fusion with and without pedicle screw fixation[J].Spine,2007,32(13):1466-1471.

[5]Aebi M,Thalgott JS,Webb JK.Ao Asif Principles in Spine Surgery[M].Berlin:Springer,1998:83-100.

[6]Li X,Ma Y,Dong J,et al.Retrospective analysis of treatment of thoracolumbar burst fracture using monosegment pedicle instrumentation compared with shortsegment pedicle instrumentation[J].Eur Spine J,2012,21(10):2034-2042.