三峡地区西周东周时期瓦材的考古发现与研究

粟 慧

(重庆师范大学历史与社会学院,重庆 400047)

据考古发现和有关历史文献,三峡地区远古时期人们居所的主要形式是穴居和巢居,往后逐渐演变出各种地面台地式建筑,以及极具三峡地域特色的干栏式建筑。正如张良皋先生所言,“穴居的空间概念与巢居的构造方式相结合,就是中国建筑的主流”[1]。生产创造力的提高,生产工具的改进,三峡地区房屋建筑技术也在历经改革和进步。从简单的伐木搭棚到慢慢变高的石砌墙壁、木骨泥墙,至西周时期用瓦材覆盖屋顶更是掀开了三峡地区建筑史上划时代的一页。

就目前三峡地区考古发现材料获知,板瓦、筒瓦最早出现于西周。作为一项实用性发明,瓦在春秋时代逐渐开始普遍,战国时期瓦材的发现更是屡见不鲜。在三峡地区西周和东周时期(以下简称两周时期)的多处古人类遗址考古中发现有瓦材的遗物。在有的遗址中还发现有用陶瓦建筑的排水管道和用于埋葬死者的葬具。瓦的出现使屋顶的遮盖问题得到解决,但是三峡地区的古居民们究竟何时开始用瓦材来覆盖屋顶的,其后各类瓦材又历经了怎样的发展?本文将综合现有的考古发现资料来进行初步探讨。

一、西周、东周时期瓦材的考古发现

为了配合三峡水利工程建设,文物考古工作者从上世纪五六十年代以来,陆续在三峡地区调查发现了一大批两周时期的人类居住遗址,尤其是自1997年至2007年来,来自北京等各省、区的文物考古工作者及一些高校师生对三峡地区100余处两周时期的人类居住遗址进行了大规模考古发掘。这些两周时期考古材料的发现,为研究三峡库区两周时期的社会面貌提供了可贵的实物材料,从而使我们能更加全面、透彻的了解三峡历史。尤其是在一些两周时期遗址中发现了较多的建筑瓦材,如在三峡东部地区的宜昌覃家沱,兴山陈家湾、甘家坡,秭归河坎上、张家坪、柳林溪,巴东前进滩、学堂包、汪家河、吴坝,巫山双堰塘、冬瓜包、涂家坝、林家码头;在三峡西部地区的奉节新浦、云阳李家坝、万州中坝子、忠县中坝和哨棚嘴、涪陵石沱遗址等。现将三峡地区考古发现的部分瓦材资料情况按时代先后简述如下:

1.西周时期的瓦材资料情况

(1)涪陵石沱遗址中的瓦材

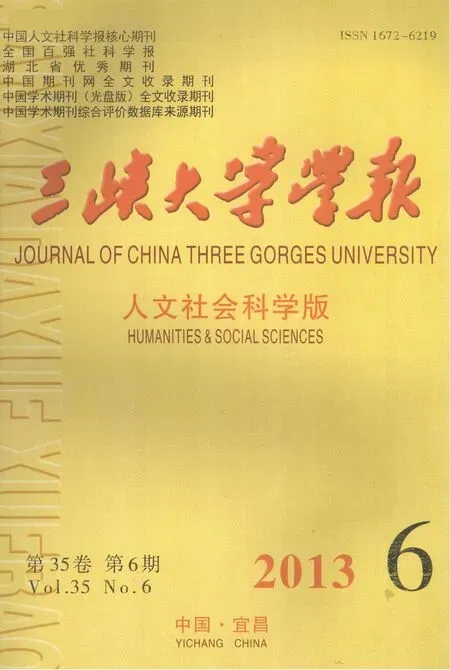

1998年、1999年北京市文物研究所三峡考古队连续两年对涪陵石沱遗址进行了大规模的发掘。涪陵石沱遗址是商末至西周中期的一处遗址,在该遗址西周时期文化层中发现数件瓦材,均为残片。陶质绝大多数为夹粗砂灰陶,极个别为泥质青灰陶(陶土均未经淘洗),在发现的瓦材中板瓦数量较多,筒瓦少见。瓦材一般胎较厚,外表多饰竖行粗绳纹,也有的饰斜行绳纹,内面饰间断的斜行粗绳纹或素面。标本G14:2,夹砂青灰色,残长8.6厘米、宽8厘米、厚1.1厘米[图 1(1)][2]。

(2)巫山双堰塘遗址中的瓦材

2000年3月中国社会科学院考古研究所长江三峡工作队对巫山双堰塘进行了考古发掘。发掘出土板瓦1件。标本T408⑤A:4,泥质灰陶,板瓦呈长梯形,一端阔,一端稍窄,四边整齐,横剖面呈圆弧拱背状,瓦身较薄。瓦背部通饰弧形走向的中细绳纹,内壁素面。长47厘米、阔端宽36.2厘米、窄端宽32.2厘米、拱背高6厘米、胎厚1.2厘米[图1(2)],时代为西周时期[3]。

图1 西周时期的板瓦

2.东周时期的瓦材资料情况

(1)巫山冬瓜包遗址中的瓦材

2001年南京博物院考古研究所、重庆市文物局、巫山县文物管理所联合对巫山冬瓜包遗址进行了考古发掘,在该遗址战国时期文化层中清理出了一批瓦材,包括有板瓦、筒瓦和瓦当,均为泥质灰陶,模制。

板瓦,均为残片,一种端部较薄,另一种端部有瓦楞状头。标本H12:8,其制作比较规整细腻,胎较薄,饰竖斜条绳纹。厚0.8~1.1厘米。

筒瓦,复原1件,标本T317④:2,成长条圆弧形,前端瓦头,似直筒罐形口的一半,后端半圆封尾,中心处有使用瓦钉的小圆孔,该孔未全部穿透,应为半成品,边缘刮平,表面饰绳纹。长28.5厘米、宽11~12.3厘米、厚1.1 ~1.4 厘米[图 3(1)]。瓦当,3 件,半月形,外有郭,内模印有云纹。标本T404④:7,模印“T”字形云纹。宽15厘米、残高6厘米。标本T204④:1,模印对称卷云纹,中间夹一箭镞形。残宽9厘米、残高5厘米。标本T304:7,模印对称卷云纹,中间由二条竖线分隔。残宽5厘米、残高4.3厘米[图(3,2 ~4)][4]。

(2)巫山涂家坝遗址中的瓦材

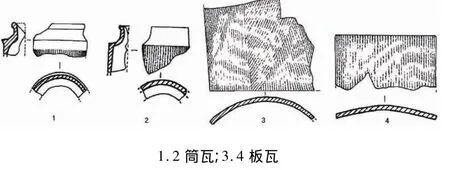

2000年中山大学人类学系在巫山涂家坝遗址中发掘出数量较多的瓦材,种类有板瓦和筒瓦。

板瓦,标本T1540⑧:3,夹砂红胎灰陶。平面呈梯形,剖面弧形。多次拍印绳纹。残长22.4厘米、残宽25.2厘米、胎厚1.2厘米[图2(3)]。标本 T1540⑧:1,夹砂灰陶,饰有绳纹,残长12厘米、宽22厘米、厚1.5厘米[图2(4)]。

筒瓦,标本T1537⑧:2,夹砂灰陶。瓦头侈沿圆唇,微束颈,斜肩转为窄平肩,呈尖肩外凸,器身近肩部素面,器身饰竖向绳纹。残长7.2厘米、残宽12厘米、胎厚0.8厘米[图 2(1)]。标本 H63:2,夹细砂灰陶。瓦头束颈、侈口,圆唇。窄平肩。瓦身拍印竖向绳纹。残长7.2厘米、宽8.8厘米、胎厚0.8厘米[图2(2)][5]。

图2 巫山涂家坝遗址中出土的瓦材

(3)巫山林家码头遗址中的瓦材

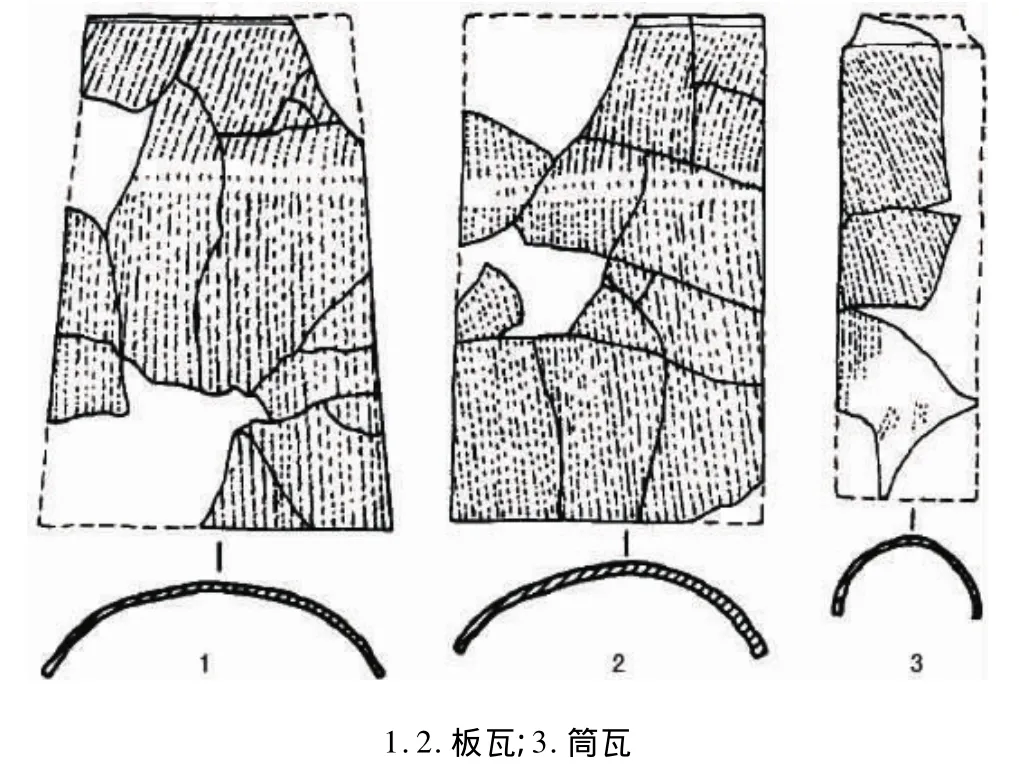

2001年中山大学人类学系在巫山林家码头遗址进行了钻探,之后开展了发掘工作。在该遗址东周文化层中发现大量瓦材,种类有板瓦和筒瓦,板瓦数量多于筒瓦。

板瓦,18件。标本T1344⑦:1,夹砂红褐陶,形体宽大厚重,平面略呈梯形,头宽尾窄,瓦头饰竖行绳纹,瓦身饰斜行绳纹和交错绳纹;长43厘米、宽28~33.4厘米、高6厘米(图3,1)。标本G9:7,泥质褐陶,瓦身残断,一端有两道凹槽。瓦身饰纵向和斜向绳纹,内侧有竹席痕迹,显示为模制。残长31.6厘米、残宽18.4厘米[图3(5)]。

图3 巫山林家码头遗址中出土的瓦材

筒瓦,5件。标本G9:5,泥质灰陶,瓦尾残断,瓦体呈半圆筒形,瓦舌凹曲度较大,舌头为圆唇,瓦面饰有竖行绳纹,内侧压印席纹。残长19.6厘米、宽16.8厘米、高6.8厘米[图3(4)]。标本 G9:6,泥质灰陶,半圆筒形,瓦头残断,瓦面饰有竖行绳纹,内侧有模痕。残长31.2厘米、宽13.2厘米、高7.2厘米[图3(2)]。标本G9:4,泥质褐陶,半圆筒形,瓦头残断,瓦面饰有竖行绳纹。残长35厘米、宽12厘米、高8厘米(图 3,3)[6]。

(4)忠县中坝遗址中的瓦材

1997年四川文物考古研究所和忠县文物保护管理所在忠县中坝遗址东周时期文化层中发现板瓦、筒瓦各1件。

板瓦,标本M10:1,泥质黑陶,表面饰绳纹,背面素面,残长12厘米、残宽11.2厘米、厚1厘米[图4(6)]。

筒瓦,标本DT0603:7,泥质黑陶,尾端收成榫状,表面饰绳纹,背面素面。残长14.8厘米、残宽13.8厘米、厚0.8 厘米[图 4(5)][7]。

(5)忠县哨棚嘴遗址中的瓦材

1997年北京大学考古文博院三峡考古队、重庆市三峡库区田野考古培训班、忠县文物管理局联合对哨棚嘴遗址进行了发掘,在该遗址东周时期文化层中发现筒瓦1件。标本SH25:4,夹细沙灰陶,器身饰竖向粗绳纹。口径10 厘米、残高16.4 厘米[图4(7)][8]。

(6)奉节新浦遗址中的瓦材

1997年、1998年吉林大学三峡考古队先后两次对奉节新浦遗址进行了大规模的发掘,清理出了大量东周时期的瓦材。1997年发现的各类残瓦片多达187块。绝大多数为泥质灰陶。表面饰斜向或交错绳纹,内侧为分布十分密集的不规则形凸点纹。器形较大,手制,器表不甚平滑。可复原者仅1件。分筒瓦和板瓦两种。其中筒瓦残片29块,板瓦残片67块,因残片较小而无法判断是筒瓦还是板瓦者91块。

板瓦,复原1件。标本T323⑤:3,泥质灰陶。平面呈梯形。表面饰斜向绳纹,局部绳纹有交错现象。宽端留出2.5厘米的空白(不饰纹饰)。内壁为凸点纹。表里不甚平整,可明显看出泥条(片)间的结合痕迹。长46厘米,宽端23厘米、窄端18厘米、厚0.8~1.0厘米。标本T323⑤:4,泥质灰陶。表面饰斜向粗绳纹,内壁为凸点纹。残长15.8厘米、宽31厘米、厚1.3 厘米。

筒瓦,无复原器。标本T311⑤:3,泥质灰陶。表面饰规整的斜向粗绳纹,内侧分布密集的凸点纹,一端残。残长16.4厘米、宽14厘米、厚1.1厘米。标本T307⑤:2,泥质灰陶。瓦隼较长。表面饰绳纹。残长6.2、厚 0.8 厘米。标本 T307⑤:3,泥质灰陶,瓦隼稍短。表面饰斜向粗绳纹,内侧为凸点纹。残长11.7厘米、厚 0.7 厘米[9]。

1998年发掘共出土瓦材28件,以泥质灰陶为主,偶见夹砂灰褐陶,表面饰斜向纵向交错或弦断绳纹,手制,器表不甚光滑,可分为板瓦和筒瓦两种。

板瓦,18件。标本H1:3,泥质灰陶,表面饰斜向粗绳纹,内壁较为平滑,前端约有2厘米宽较为低薄,且不饰绳纹。残长6.5厘米、残宽7厘米、厚1厘米[图4(8)]。

筒瓦,10件。标本H13:1,泥质灰陶,表面饰斜向粗绳纹,前端约有3.6厘米低折,不饰绳纹。残长9.8厘米、残宽8厘米、厚1厘米[图4(9)]。标本 T330②:5,泥质灰陶,表面饰纵向粗绳纹。残长9.2厘米、残宽6.8 厘米、厚0.8 ~0.9 厘米,瓦片上有一圆孔,孔径1.4 厘米[图4(10)][10]。

图4 东周时期的瓦材

(7)云阳李家坝遗址中的瓦材

1994年春和1995年秋四川联合大学(四川大学)历史系考古专业对李家坝遗址进行了试掘,发现有板瓦和筒瓦。均为泥质灰陶,个别夹细砂。

板瓦,主要为手制,表面凹凸不平,有的可见手指抹痕,表面多拍印不整齐的绳纹,内侧为素面,或戳印圆点纹,压印菱形纹,个别为布纹。

筒瓦,多模制,数量少于板瓦,不很规整,外表多绳纹,也有素面,内侧或有布纹[图5(1)][11]。

(8)万州中坝子遗址中的瓦材

1998年西北大学与万州区文物管理所对中坝子遗址进行了大规模考古发掘。在东周时期遗存中发现板瓦1件。标本W3:2,系盖在W3:1口部的残瓦片,故属葬具,泥质灰陶;瓦面饰粗绳纹,内面有成组的麻点状窝纹,瓦头部分抹光,残长26.4厘米、残宽18.6 厘米、厚1.2 厘米[图5,(7)][12]。

(9)巴东前进滩遗址中的瓦材

1999年恩施自治州博物馆在巴东前进滩遗址中发掘出战国瓦材两件。

板瓦,标本T8②:22,已残,泥质灰黄陶。外表饰规整的绳纹,内壁手掐印痕明显。

筒瓦,标本T8②:21,泥质灰陶。表面饰斜向绳纹,规整,瓦头端抹两道宽弦纹,内壁则饰以斜向篾纹印。宽0.8厘米。瓦上端已残[13]。

(10)秭归柳林溪遗址中的瓦材

1981年湖北省博物馆江陵考古工作站对秭归柳林溪遗址发掘时,清理出了大量的瓦材,种类有板瓦和筒瓦。

板瓦发现数量较多,但保存基本完整的只有四块,其余均已残缺,陶质为夹粗砂灰褐陶,横断面呈弧形,有些瓦头较窄,瓦头有三道凹槽,表面饰粗绳纹,里面有大斜方格纹和粗绳纹。标本T2③:6,长54厘米、瓦头宽35厘米、厚1.1厘米[图5(6)]。

筒瓦的陶质以泥质灰陶占绝大部分,只有少量为夹砂灰陶,瓦面的纹饰大多为绳纹。虽然唇部的宽窄、深浅有些差异,形制大体相似。标本T2③:20,泥质灰陶,为半圆形瓦当,唇部较窄较短,当部素面,并有切割的痕迹,厚3厘米、高6厘米[图5(4)]。标本T2③:26,泥质灰陶,唇部凹槽,瓦面饰绳纹,残长12.5厘米、宽13.5厘米、高6.5厘米[图4(2)]。有些筒瓦上还残存有瓦钉眼。标本T3③:10,夹细砂灰陶,瓦面饰深绳纹,残存圆形的瓦钉眼一个,瓦钉眼径1.5厘米[图5(5)][14]。

图5 东周时期的瓦材

(11)巴东汪家河遗址中的瓦材

1999~2000年武汉大学考古系对湖北巴东汪家河遗址进行了三次发掘,在遗址地层中出土大量战国中、晚期的板瓦和筒瓦。瓦材多为夹细砂灰陶,另有少量泥质黄陶。瓦正面均饰绳纹,有中、粗、细之分,以中绳纹为主,背面饰大麻点纹。

板瓦,可复原5件。形体较宽大。瓦头呈三角形凸起,瓦面经过修正而较为平整,瓦背凹凸不平,器身横断面呈弧形。瓦头光素,瓦面饰绳纹,靠近瓦头部分的绳纹一般被抹去,距瓦头大约三分之一处有两道抹痕将瓦面绳纹隔断,从抹痕处至瓦尾一般为竖绳纹。可分二型。A型:3件。瓦头窄,瓦尾宽。标本H9③:11,夹细砂灰陶。长46.3厘米、瓦头宽24.4厘米、瓦尾宽32.4厘米[图6(1)]。B型:2件。头和尾基本同宽。标本H9③:16,夹细砂灰陶。长46.2厘米、宽28厘米[图6(2)]。

筒瓦,可复原3件,瓦面多数不平整,起竖棱,瓦背凹凸不平,不加修整。瓦舌光素,瓦面所饰绳纹呈弧形,有左弧和右弧之分,瓦尾处绳纹被抹去而不明显。标本H9③:16,夹细砂灰陶,长44.8厘米、宽12.8 厘米[图6(3)][15]。

图6 巴东汪家河遗址复原瓦材

(12)兴山县甘家坡遗址中的瓦材

2004年7月至8月咸宁市博物馆对甘家坡遗址进行了发掘,清理出土陶板瓦、筒瓦各1件。

板瓦,标本T0105④:9,泥质灰陶,外表饰斜绳纹,尾部上翘,内面凹凸不平,抹痕,残长10.3厘米、残宽16.4 厘米、厚0.8 厘米。

筒瓦,标本T0105④:8,泥质黄褐陶。瓦外表饰竖粗绳纹,内面有抹痕,凹凸不平,瓦头饰三道瓦棱纹,瓦舌较平[16]。

(13)外村里遗址中的瓦材

1988年湖北省文物考古研究所对外村里遗址进行了较大规模的考古发掘。该遗址文化层中出土的遗物主要是建筑材料,种类包括板瓦和筒瓦,另外还有带瓦当的筒瓦(以下简称瓦当)。

板瓦出土数量很多,瓦的弧面较宽,仰面宽约32厘米,最宽的可达43厘米,长度40~44厘米。弧背面多拍印绳纹,仰面的泥条盘叠的泥条痕迹多数经过抹平修正,有的还拍有窝点纹,标本T43⑤B:1有54厘米,厚度1.2~2厘米,是该遗址中出土的最长的板瓦。经测量,板瓦的高度与幅径之比为1∶4。瓦头有别于瓦身和瓦尾。一般瓦头较窄、较薄,弧背接近唇口处一般是素面,有拍印平行凸弦纹[图7(1~3)]。

筒瓦和瓦当的区别在筒背上圆孔环的有无、筒端(尾)有无附加瓦当面。外村里瓦当制作已很规整,一般长度在30厘米左右,瓦当面素面无装饰,有的留有转轮加工痕迹。瓦当面一般为圆形,有个别椭圆形,圆面直径12~13.5厘米。瓦环为筒形孔,位于筒背的中央略偏上,孔径1厘米左右。大多数的筒瓦、瓦当的内弧面保留有泥条盘叠。筒瓦一般长度都超过带瓦当的筒瓦,长度在40厘米左右,有的超过50厘米[图 7(4 ~6)][17]362-369。

图7 外村里遗址出土的瓦材

二、分析与认识

1.三峡地区瓦材的发展与演变

从目前三峡地区出土的西周时期瓦材材料时代来看,虽然西周时期遗址中发现建筑遗迹多处,但多数遗址中不见有瓦材,仅在涪陵石沱和巫山双堰塘两处遗址中发现有瓦材。据这一现象分析,当时生活在三峡地区的居民仍以传统的草料植物等作为遮盖物,只有身份较高的贵族阶级才使用了瓦材。春秋战国时期使用瓦材的范围开始扩大,从三峡地区一些春秋战国时期人类居住遗址中多发现的是红烧土、柱洞、柱础石等而不见任何瓦材的现象来分析,虽说此时期瓦材的使用逐渐增多,但还没有真正的普及和推广。若从三峡地区目前出土两周时期瓦材的数量来看,板瓦的数量明显多于筒瓦,而瓦当虽说也在三峡地区也有所发现,但仅限于东周时期的少数遗址中有见,数量不多。

西周时期两处遗址中发现瓦材的陶质分别是泥质和夹砂,陶色为青灰和灰色;东周时期各遗址中出土的瓦材选料仍以泥质和夹砂为主,根据统计,泥质陶约占70%,其次是夹砂陶,在夹砂陶中又有夹细砂和夹粗砂两种,泥质陶中陶色多为灰、黄、黑,在夹砂陶中陶色有灰、褐、青灰、红胎灰陶等。从西周时期遗址中出土的一件复原的板瓦获知,板瓦尺寸长47厘米、宽32.2~36.2厘米、拱背高 6厘米、厚 1.2厘米;东周时期遗址中出土的板瓦较多,板瓦尺寸长度一般在44.5~54厘米、宽22~35厘米、拱背高2~9厘米、厚0.8~1.5厘米。西周时期板瓦表面花纹均为绳纹,内部纹饰有绳纹和素面两种;东周时期板瓦表面仍都是绳纹,内部纹饰多种,主要有绳纹、素面、凸点纹、圆点纹、菱形纹、篾印纹、拍印纹、方格纹、麻点状窝纹[图9(1)]、布纹等。西周时期筒瓦发现较少,仅发现零星残片,瓦当至今没有见到公布的资料信息;东周时期的筒瓦数量较多,筒瓦尺寸长多在28.5~44.8厘米、宽多在8.8~16.8厘米、拱背高1.2~8厘米、厚0.8~1.7厘米之间,从目前仅搜集到的几处战国时期遗址中瓦当的材料来看,瓦当的规格比较一致,瓦当尺寸宽为14或15厘米、高6或7.5厘米、厚1.6厘米。根据以上比较、分析可以看出,从泥料的选择到板瓦规格的变化,东周时期的瓦材在继承了西周时期制瓦工艺的基础上取得了一定的发展与进步;从东周时期各遗址中出土的筒瓦和瓦当数量相对较多也可以看出,这一时期的制瓦技术较西周时期有了一定的突破和创新,或者说是受到了更多外来因素的影响。

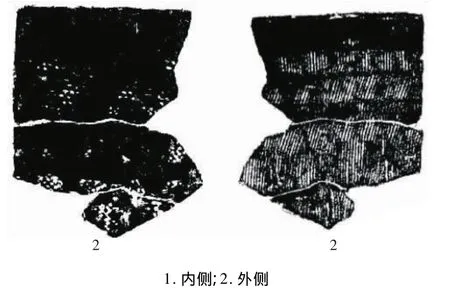

2.工艺及技术特点

板瓦、筒瓦的表面绳纹有粗、细、深、浅以及弧度变化的不同[图8;图9(2)];绳纹除了加固瓦材,还有利于水流,在兼顾美观的同时也考虑了实际功用。瓦当的表面花纹有绳纹、“T”字形云纹和对称卷云纹[图4(2~4)],都是属于战国时期的典型纹饰。

前文所述板瓦内部纹饰基本囊括了瓦材内部纹饰所有种类,只是有些瓦材内部还明显保留有泥条或泥片结合的痕迹,可以看出制法比较原始。瓦材内部纹饰是内模垫物留下的痕迹,如果按有学者研究认为的瓦材内部纹饰的出现是制瓦技术改进的反映,内部有纹饰的瓦的制作工艺已经从外模制造法改用较为先进的内模制造法。内模垫物的改进是为了瓦材能更完好、更容易地从内模中分开,而布纹是内模垫物改用麻布后留下的痕迹,也是目前被认为在制瓦工艺中最为先进的内模垫物,如东周时期的云阳李家坝遗址就发现有内部纹饰为布纹的筒瓦。由此可见在三峡地区瓦材出现之初就已有了先进的内模制造法,当然这种制造方法并没有普及到整个三峡地区,手制瓦材在三峡一些相对较偏僻的地区仍有使用。

图8 外村里遗址出土战国瓦材纹饰拓片

图9 万州中坝子遗址出土板瓦纹饰拓片

板瓦形状一端窄一端宽呈梯形、端部较薄或端部有瓦楞状头,这种设计想必是为了让两块板瓦之间的衔接更加紧密。筒瓦上用瓦钉加固的方法在三峡地区比较少见,目前仅在奉节新浦遗址、巫山冬瓜包遗址、秭归柳林溪遗址、外村里遗址四处发现有带瓦钉筒瓦的实物遗存,有些筒瓦以尾端收成榫状或前端有瓦舌亦或束颈、侈口等方式来衔接另一筒瓦,同时辅助加固筒瓦。

从三峡地区两周时期筒瓦和板瓦制作技术的特点来看,其制作程序如下:

(1)筒瓦(包括瓦当)制作程序:a.模具可能是一种垂直装放在旋转轮盘上的圆柱状内模(模径即筒瓦的内径),制作时由下而上泥条盘叠于模具上垒成长条形泥筒。b.在模柱顶端用圆形泥饼封住泥筒即成瓦当面的素胚。c.转动模柱用刮刀类工具刮修泥筒和圆面,若在转动快的情况下,瓦当面留下由小到大的多圈偏心圆。d.在泥筒上拍打纹饰。e.把泥筒分段切割,先横后纵,大多数的筒瓦两侧边及瓦当面里端都留有清晰的切割痕迹。f.取下切割的泥筒和带瓦当的泥筒,安装瓦唇口沿并加以修正晾晒后入窑烧制[17]369。

(2)板瓦制作程序。其制作方法与筒瓦有些相同,在模具上涂上泥料,待瓦坯略干之时背部压上纹饰,退出底模上堆,干透后烧制即可[18]。

3.与江汉地区瓦材的比较

相较于同时期周邻地区所出土的瓦材:著名的江陵楚郢都遗址中出土的板瓦一般长约41.6厘米,宽28厘米;筒瓦一般长约40厘米,宽多在10.8~13.5厘米之间,明显小于三峡地区的瓦材。从瓦材制造工艺方面来看,瓦材形制较小,这就减少了烧制过程中的变形;使用过程中取用也更加方便,同时也相对减少了受力面,使其更为牢固。故初步推测三峡地区制瓦工艺稍落后于江汉地区。当然如果从当时的居住环境来考虑,长江及其支流贯穿三峡地区,江风较大,再加上峡江地区雨量充沛,似乎规格较大的瓦材更有利于抵御风力和雨水的侵袭,也会相应延长瓦材的使用寿命。三峡地区出土瓦材的遗址多集中在东部地区,同时,就三峡地区制瓦工艺与江汉地区比较情况来看,三峡地区制瓦工艺可能受到了楚文化的影响。

三、总结

瓦材的出现是在制陶工艺一步步发展的情况下对建筑材料的一个重大改革和突破。瓦材的使用大大改善了房屋的遮蔽功能,从而使得房屋的使用年限得以延长,同时使人们的居住更为舒适。三峡地区发现的两周时期瓦材数量虽说还不是太多,但其发展序列却非常清晰,从时代最早的西周时期的涪陵石沱遗址、巫山双堰塘遗址,到春秋战国时期三峡东部地区分布的资料来分析,西周时期三峡地区的劳动人民在社会实践中开始摸索制造出了瓦材,或者是学习其他民族劳动人民制造瓦材的技术,从而逐渐认识到了瓦材的优势,使得这一技术慢慢推广普及化。有了瓦材的制作技术,三峡地区的古居民们有了更好的改造自然的生存条件,其建筑才有了多元化的可能[19]。

[1]张良皋.老房子——土家吊脚楼[M].南京:江苏美术出版社,1994:3-25.

[2]北京市文物研究所三峡考古队,重庆市涪陵区博物馆.涪陵石沱遗址发掘报告[M]//重庆库区考古报告集·1998卷.北京:科学出版社,2003:837.

[3]中国社会科学院考古研究所长江三峡工作队,巫山县文物管理所.巫山双堰塘遗址发掘报告[M]//重庆库区考古报告集·1999卷.北京:科学出版社,2006:103-104.

[4]南京博物院考古研究所,重庆市文物局,巫山县文物管理所.巫山冬瓜包遗址发掘报告[M]//重庆库区考古报告集·2001卷.北京:科学出版社,2007:62 -63.

[5]中山大学人类学系,重庆市文物局,巫山县文物管理所.巫山涂家坝遗址发掘报告[M]//重庆库区考古报告集·2000卷.北京:科学出版社,2007:224-225.

[6]中山大学人类学系,重庆市文物局,巫山县文物管理所.巫山林家码头遗址2001年发掘报告[M]//重庆库区考古报告集·2001卷.北京:科学出版社,2007:106 -108.

[7]四川省文物考古研究所,忠县文物保护管理所.忠县中坝遗址发掘报告[M]//重庆库区考古报告集·1997卷.北京:科学出版社,2001:594 -596.

[8]北京大学考古文博院三峡考古队,重庆市三峡库区田野考古培训班,忠县文物管理所.忠县井沟遗址群哨棚嘴遗址发掘简报[M]//重庆库区考古报告集·1997卷.北京:科学出版社,2001:654.

[9]吉林大学考古学系,奉节县白帝城文物管理所.奉节新浦遗址发掘报告[M]//重庆库区考古报告集·1997卷.北京:科学出版社,2001:176-177.

[10]吉林大学考古学系,奉节县白帝城文物管理所.奉节新浦遗址发掘报告[M]//重庆库区考古报告集·1998卷.北京:科学出版社,2003:254.

[11]四川联合大学历史系考古专业.1994-1995年四川云阳李家坝遗址的发掘[M]//四川大学考古专业创建三十五周年纪念文集.成都:四川大学出版社,1998:399.

[12]西北大学考古队,万州区文物管理所.万州中坝子遗址发掘报告[M]//重庆库区考古报告集·1997卷.北京:科学出版社,2001:371.

[13]恩施自治州博物馆.巴东前进滩遗址发掘简报[M]//湖北库区考古报告集:第一卷.北京:科学出版社,2003:195.

[14]湖北省博物馆江陵考古工作站.1981年湖北省秭归县柳林溪遗址的发掘[M]//三峡考古之发现.武汉:湖北科学技术出版社,1998:102.

[15]武汉大学考古学系,湖北省文物局三峡办公室.湖北巴东县汪家河遗址的发掘[J].考古,2003(11).

[16]咸宁市博物馆.兴山县甘家坡遗址发掘简报[M]//湖北库区考古报告集:第四卷.北京:科学出版社,2007:502-504.

[17]湖北省清江隔河岩考古队,湖北省文物考古研究所.清江考古[M].北京:科学出版社,2004:362-369.

[18]王崇礼.楚国土木工程研究[M].武汉:湖北科学出版社,1995:218-222.

[19]王 茜.三峡地区夏商时期房屋建筑遗迹考古研究[J].三峡大学学报:人文社会科学版,2012(3).

———评《土家族非物质文化遗产研究》