农业劳动力的配置效应及其变化轨迹

周国富,李 静,2

(1.天津财经大学 统计系,天津 300222;2.广西财经学院 统计系,广西 南宁 530003)

一、引 言

20世纪80年代初以来,伴随着我国经济的快速增长,大量的农业劳动力不断地从农业向非农产业转移。而劳动力在不同部门之间的重新配置必然会对我国的经济增长产生深远的影响。经济学家把劳动力再配置所带来的经济增长效应称为劳动结构效应或劳动力配置效应[1-10]。

国内外许多学者对农业劳动力转移与国民经济增长之间的关系做了深入的研究,虽然采用的方法和数据来源不同,得出的数据结果不尽相同,但总的结论基本一致,即农业劳动力转移促进了国民经济增长[2-10]。在测算方法上,考察劳动力再配置对经济发展影响的定量方法大体可以分为两类:一是借鉴钱纳里[1]等人的资源总配置效应分析方法,对中国劳动力配置效应进行经验研究[2-4]。该方法计算公式比较简单,且所需的数据可直接从统计部门公布的数据中获得,但是没有考虑资本对经济增长的贡献,因此,对经济增长的分解缺乏全面性。另一类为生产函数分解法,即对总量生产函数进行分解,将劳动力配置效应视为全要素生产率的一个组成部分[5-9]。该方法考虑了资本对经济增长的贡献,但在实证分析时面临两大难题:一是资本存量K的估算,二是劳动产出弹性的确定。在处理劳动产出弹性的问题上,胡永泰[5]、丁霄泉[7]根据有关中国生产函数的文献,分别假定劳动产出弹性为0.4、0.5和0.6;而蔡昉和王德文[6]则假定各部门的劳动产出弹性相同。这种劳动产出弹性的处理方法具有一定的随意性,可能会影响到估计结果的准确性。另一些学者[8-9]给出三次产业要素产出弹性的动态估计值,该处理方法比较精准,但是存在计算量大的问题。

现有的研究大多都集中于测算劳动力配置效应大小上,而对其变化趋势的研究较少。其中,徐现祥、舒元[10]认为劳动结构效应变化趋势呈倒“U”型;而张平、郭熙保[9]则认为其呈“U”型,可见,其结论尚存在争议。而在经过近三十多年的劳动力转移之后,全面系统地研究农业劳动力配置效应的变化过程、特点和问题,了解农业劳动力配置效应的变化态势,对于中国就业政策和社会发展政策的制定,具有一定的现实意义和历史意义。

鉴于此,本文将主要借鉴上述第二种方法集中考察农业劳动力从低效益的农业部门向高效益的工业与服务业部门转移所带来的资源再配置效应,但是和上述文献不同,本文将采用统计数据对参数逐一进行估计,以克服任意设定参数值的随意性。具体来讲,本文下面各部分的安排如下:第二部分首先分别估计农业生产函数和非农业生产函数,得到不同部门的劳动产出弹性,由此计算出不同部门劳动的边际产出,然后根据部门间劳动边际产出之差估计出农业劳动力再配置对经济增长的贡献;第三部分分析中国农业劳动力配置效应的变化轨迹;第四部分进一步对未来的前景做一个预测;第五部分是结论和政策含义。

二、农业劳动力配置效应的测算

(一)测算方法

为了测算农业劳动力再配置对我国经济增长的贡献,本文借鉴胡永泰[5]、蔡昉和王德文[6]的做法,对生产函数进行分解,将劳动力配置效应视为全要素生产率的一个组成部分,下面给出简要的推导过程。

假定一个经济中的生产部门分为农业(第一产业)和非农业(包括第二产业和第三产业)两大部门,以下标1代表农业部门,以下标2代表非农业部门。假设各部门内部劳动力是同质的,生产函数均为规模报酬不变的科布—道格拉斯函数:

其中,Yi为部门i的实际产出,Ki为部门i的资本存量;Li为部门i的劳动力投入;Ai为部门i的全要素生产率。

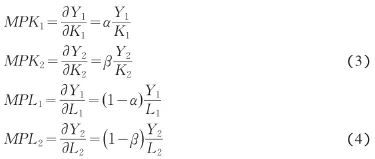

各部门的资本和劳动分别按其边际产品支付报酬。其边际产品如下:

由上述假定知,总产出 Y=Y1+Y2,对其求一阶导数得总产出增长率:

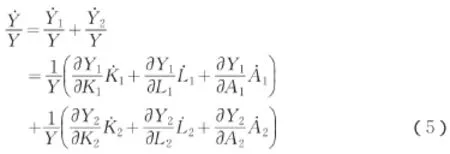

把(3)式、(4)式,即资本和劳动边际产品代入(5)式,并用d代表农业部门增加值占GDP的份额,u1、u2分别代表农业部门和非农业部门的资本存量份额,l1、l2分别代表农业部门和非农业部门的劳动力份额,则(5)式分解为:

等式(6)表明经济增长主要来源于三部分:①要素积累,即前面两项,分别代表全社会资本和劳动力投入的增加对经济增长的贡献;②技术进步,由第三项所代表;③要素的重新配置,由最后两项所代表。其中,度量了劳动力的重新配置效应(简记为PZ)。

显然,根据(4)式,并注意到非农业部门劳动力份额的增量正是农业部门劳动力份额的减少量(二者符号相反),可以将劳动力的重新配置效应重新整理为:

其中,Δl2代表非农业部门劳动力份额的增量,其他符号含义同上。

如果非农业部门的边际劳动生产率大于农业部门的边际劳动生产率,即(M PL2-MPL1)>0,则劳动力由农业部门向非农业部门转移,将产生一个正的配置效应。

(二)数据选取

测算农业劳动力再配置对经济增长的贡献前,必须先对两部门的生产函数进行估计。根据前面分析,两个部门的产出分别与各自生产要素的投入有关。利用1980-2010年的时间序列数据对我国两个部门的生产函数分别进行估计,具体指标及数据来源如下:

(1)农业与非农业部门产出的度量。分别选用第一产业增加值度量农业部门产出Y1,第二与第三产业的增加值之和度量非农部门产出Y2。数据来源于《中国统计年鉴(2011)》,为了消除不同年度价格因素的影响,所有数据均调整为按1978年不变价计算。

(2)农业与非农业部门物质资本存量的度量。资本存量的估算采用永续盘存法,其公式是:

其中,Kt是t期物质资本存量,Kt-1是t-1期物质资本存量;It是第t期投资量,均按不变价计算;δ是重置率,如果假定资产的重置服从余额递减模式,折旧就是投资品的一个比例常数,δ即为折旧率。

采用(8)式估计农业与非农部门物质资本存量,需要以下数据:①基年资本存量K的确定;②当年投资量I的选取;③投资品价格指数,以折算成不变价格计;④当年折旧率的确定。

本文以1980年为基准年,数据的样本区间是1980-2010年。邹至庄[11]利用国有企业、集体企业、个人的固定资产积累按一定的比例分配到农业、工业、建筑业、交通运输业、商业五个物质生产部门,从而获得1952-1985年五个物质生产部门的资本存量(1952年价),其中1980年农业部门资本存量为1403.3亿元、非农业物质生产部门(农业之外的四个物质生产部门)资本存量为7660.6亿元。由于邹至庄未估计非物质生产部门的资本存量,我们按1980年非物质生产部门与四个非农物质生产部门的劳动力之比,推算出1980年非物质生产部门按1952年价格计算的资本存量为2275.1亿元①,然后和四个非农物质生产部门的资本存量相加,得到1980年非农部门的资本存量为9935.7亿元。利用投资品价格指数,把1980年农业和全部非农业部门按1952年价格计算的资本存量分别折算为1978年价格,则分别为1414.6亿元和10015.8亿元。因此,本文采用1414.6亿元和10015.8亿元分别作为农业部门和非农业部门基准年(1980年)的物质资本存量。

当年投资量I的选取。积累是MPS体系度量投资的指标,但是从1993年起,我国采用新的以SNA为主体的国民经济核算体系,不再公布积累数据,所以无法继续沿用。本文采用王小鲁[12-13]的做法以全社会固定资产投资额作为当年投资量。首先确定各年的农业固定资产投资额,然后用各年的全社会固定资产投资额减去相应年份的农业固定资产投资额,得到各年非农业部门的固定资产投资额。吴方卫[14]根据国有经济、农村集体和农村住户用于农业的固定资产投资估算了1981-1997年农业固定资产投资额,本文1981-1997年农业固定资产投资额直接采用吴方卫估算的数据,并按照他的方法推算了1998-2002年的数据。由于自2005年起《中国统计年鉴》新增了“全社会固定资产投资按行业分”的统计数据,所以2003-2010年的农业固定资产投资额采用该表中的农、林、牧、渔业数据。

投资品价格指数的构造。《中国国内生产总值核算历史资料(1952-1995)》一书中提供了全国历年的固定资本形成总额及其指数,利用这一信息可以计算1980-1990年的固定资产投资缩减指数(1978年=100);1991-2010年则用《中国统计年鉴》上公布的固定资产投资价格指数计算;最后换算得到1980-2010年的固定资产投资缩减指数(1978年=100)。利用该投资品价格缩减指数,把1980-2010年农业部门和非农业部门的固定资产投资额均折算成1978年不变价。

农业固定资产的折旧率采用吴方卫[14]的做法,假定为5.42%;非农业固定资产的折旧率1981年设为6%,以后年份资本折旧平滑加速[13]。至此,可以采用(8)式分别估算出农业与非农业部门的资本存量。

(3)农业部门和非农业部门劳动投入的选取。农业部门劳动投入选用第一产业的从业人员这一指标进行测度;非农业部门劳动投入选用第二产业与第三产业从业人员之和来测度。由于1990年前后从业人员的统计口径不一致,1980-1989年的从业人员用王金营[15]根据人口普查资料和抽样调查资料调整过的数据,1990-2010年数据来源于《中国统计年鉴(2011)》。

(三)两部门生产函数的估计

对(1)式、(2)式两边分别同时除以Li,并取对数,得到用于回归的函数形式:

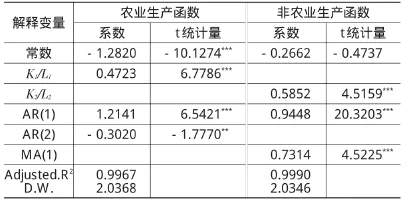

用Eview6.0软件对(9)式和(10)式进行估计,得回归结果如表1所示。

表1 农业和非农业生产函数回归结果

由表1中的回归结果可知,农业部门与非农业部门的劳动产出弹性分别为0.5277和0.4148。为了便于观察农业劳动力配置效应的变化情况,下面分不同时段分别进行测算。

三、农业劳动力配置效应的变动过程

首先,利用(6)式和统计数据对经济增长进行核算,其结果见表2:

表2 增长核算

表2说明了多个因素对GDP增长的贡献。可以看出,1981-2010年间GDP年均增长率为10.54%,资本增长、劳动力增加、全要素生产率(TFP)分别使GDP增长5.87个百分点、0.70个百分点、3.98个百分点。资本为推动中国经济增长的第一动力。

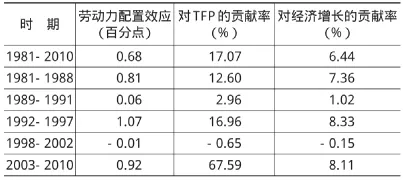

然后,由(7)式可计算出农业劳动力的配置效应,其结果见表3。

表3 农业劳动力配置效应及其变动

从表3可以看出,1981-2010年劳动力转移对经济增长贡献了0.68个百分点,对经济增长的贡献率为6.44%。在全要素生产率的贡献中,劳动力配置效应占了17.07%。同以往学者[2-10]的研究结果相比,其结论基本一致。

分时间段来看,劳动力再配置效应与整个宏观经济走势密切相关,如图1所示。

图1 劳动力配置效应与GDP增长率的变动走势

1981-1988年,劳动力配置效应明显。主要原因是农村家庭承包责任制的实施,极大地调动了农民的生产积极性,提高了农村生产力,一部分农村劳动力从农业生产中释放出来。同时,中小城镇建设迅速铺开,乡镇企业异军突起,为农业劳动力的转移创造了条件。1981-1988年,非农业就业比例从31.9%增加到40.7%,平均每年增加1.2%。而这期间劳动力再配置对经济增长的贡献率为7.36%,对全要素生产率的贡献率为12.6%。

1989-1991年,由于中国经济在经历了较为严重的通货膨胀后,1989年开始的治理整顿则又因为“急刹车”导致了宏观环境的急剧恶化,从而使经济效益出现了较大的滑坡,GDP年均增长率仅为6%,经济增长对就业的拉动作用减弱,农业劳动力转移速度放慢,1989和1990年农业就业比例均出现了反弹。整个期间劳动力再配置对经济增长的贡献只有0.06个百分点,对经济增长的贡献率下降为1.02%,对全要素生产率的贡献率只有2.96%。

1992-1997年,1992年后受邓小平“南巡讲话”的鼓舞,经济增长重新焕发出新的活力,刺激了对农村劳动力的大量需求,诱发了第一次大规模农村劳动力流动。农业就业数量和农业就业比例同时出现了下降,分别从1991年的3.91亿人和59.7%下降到1997年的3.48亿人和49.9%。整个期间劳动力再配置对经济增长的贡献率上升到8.33%,对全要素生产率的贡献率为16.96%。

1998-2002年,由于受东南亚金融危机冲击和内需疲软的影响,城市就业形势严峻,农业就业数量有所反弹,非农业就业比例几乎没有变化。整个期间劳动力再配置对经济增长和全要素生产率的贡献率均为负,分别为-0.15%和-0.65%。

2003-2007年,在出口和投资的拉动下,中国经济迎来了新一轮高速增长。强劲的经济增长推动了就业结构的调整,带来了劳动力在城乡之间的重新配置。农业就业比例不断下降,非农就业比例不断上升。2007年,农业就业比例下降到40.8%,非农就业比例上升到59.2%。农业就业数量出现了加速下降趋势,非农就业人数加速上升。2003-2007年,农业就业数量从36204万人下降到30731万人,非农业就业人数从37531万人增加到44590万人,平均每年增加非农业就业人数1764万人。

2008年由于受到国际金融危机的冲击,使得我国经济增长和就业形势有些严峻。但是在出口受影响的情况下,我国采取了扩大内需和投资等切实有效的措施,使得我国经济在2008仍然保持了高速增长,其经济增长率达到了9.8%,非农就业人数和非农就业比例仍然是增加的。2008年非农就业人数比2007年增加了1050万,非农就业比例仍比上一年增加了1.2%。

2009年起我国经济率先实现了复苏,就业形势明显好转。非农就业比例从2008年的60.4%增加到了2010年的63.3%。2003-2010年期间劳动力再配置对经济增长和全要素生产率的贡献率分别为8.11%和67.59%。

从上面的分析,我们可以得出结论:劳动力从低效率的农业向较高效率的非农业转移,改善了资源配置效率,有效地提高了全要素生产率,促进了中国经济增长。同时我们发现,农业劳动力配置效应呈周期性波动,其波动走势与宏观经济走势基本一致。当经济发展形势好时,经济增长的就业效应明显,创造了比较多的非农就业岗位,农业劳动力得以较快转移,劳动力再配置对经济增长的贡献较大;相反,则贡献较小,甚至为负。

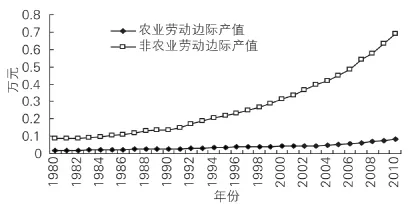

四、农业劳动力再配置对经济增长发挥作用的潜力

从(7)式可知,劳动力配置效应受到两部门劳动边际产值的差和非农就业份额增加的影响。当两部门间劳动边际产值存在差距时,劳动力从农业部门转移到非农业部门能够提高劳动力资源的利用效率,促进经济增长。直到两部门劳动力边际收益趋于相等时,这时劳动力资源的配置达到最理想的状态。那么我国的劳动力资源是否达到最佳配置效果呢?我们利用(4)式和相关统计数据分别测算了两部门边际劳动产值,如图2所示。总体上看,我国非农业部门劳动边际产值相对于农业部门始终较高。尽管三十年来农业劳动力大规模地向非农业部门转移,但是两部门劳动的边际产值之差并未如预期的那样逐步缩小,而是进一步扩大。这说明我国农业部门仍有大量的劳动力需要转移。2010年我国农业从业人员有27931万人,每个农业劳动力平均耕地只有0.44公顷。由于受到土地的限制,农业劳动生产率和边际生产力都很低下,只有把大量的农业劳动力转移出去,才能改善每个农业劳动力平均耕地规模过小的状况,才有可能真正实现农业的规模化、产业化、机械化经营,提高农业劳动生产率和边际产值。所以,今后一段时间内农业劳动力向非农业部门转移还会对我国经济增长做出贡献。

图2 农业部门与非农业部门的边际劳动产值

从前面的分析可知,劳动力配置效应受到整个宏观经济形势的影响。经济繁荣时,农业劳动力得以较快转移,劳动力配置效应显著;而经济萧条时,农业劳动力转移速度较慢,甚至返回农业,劳动力配置效应不明显,甚至为负。因此,今后劳动力的再配置对经济增长是否有贡献,关键在于经济是否能够持续、稳定地增长以创造出更多的非农业就业岗位,使得农业劳动力得以较快的速度转移到非农产业。

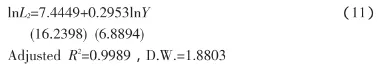

为了揭示非农就业增长和经济增长的关系,我们利用1980-2010年的统计数据得到它们之间的回归方程如下:

其中,L2代表非农业就业人数(万人);Y代表国内生产总值(1978年价,亿元)。

从估计结果来看,参数值显著,方程的拟合优度较高,说明非农就业与经济增长高度相关。具体来讲,经济每增长1%,可以使非农就业数量增长0.2953%,说明经济增长对非农就业增长拉动作用显著。正是由于经济的快速发展,创造出了大量的非农就业岗位,促进了农业劳动力的转移,而劳动力的重新配置又促进了经济增长。同时也意味着按照经济发展的比较优势,保持一定的经济增长速度,就可以实现非农就业岗位的增长,促进农业劳动力转移。据王小鲁[13]预测,2008-2020年我国平均经济增长率仍可达到7%,如果政策措施恰当的话,我国经济在2011–2020年间仍然可能保持9%以上的经济增长率。因此,只要我们能采取积极有效的措施,克服不利因素的影响,就能够实现经济的持续、稳定增长,进而创造出较多的非农就业机会,促进农业劳动力向非农业转移,而农业劳动力的重新配置仍然还可以对我国经济增长作出贡献。

五、结论和政策含义

本文首先分别估计农业生产函数和非农业生产函数,得到不同部门的劳动产出弹性,由此计算出不同部门劳动的边际产出,然后根据部门间边际劳动产出之差估计出农业劳动力转移对中国经济增长的贡献。在此基础上进行了一系列分析,得到如下结论和启示:

(1)农业劳动力的重新配置促进了中国经济增长。

(2)农业劳动力配置效应呈周期性波动,其波动走势与宏观经济走势基本一致。当经济发展形势好时,经济增长的就业效应明显,创造了比较多的非农就业岗位,农业劳动力得以较快转移,劳动力再配置对经济增长的贡献较大;相反,则贡献较小,甚至为负。因此,保持经济持续、稳定增长是促进农业劳动力转移的最有效的方式,也是提高劳动力利用率最直接有效的方法。

(3)经济增长对我国非农就业增长拉动作用显著。正是我国经济的高速增长为农业劳动力的转移创造了条件,而劳动力的充分利用也促进了经济增长。

(4)今后一个时期,农业劳动力向非农业部门转移仍会对我国经济增长做出贡献。目前,我国农业就业人数仍然较多、农业就业比例仍然偏高,农业与非农业的边际劳动生产率差距比较大,所以,今后一段时间内农业劳动力向非农业部门转移还会对我国经济增长做出贡献。但是在经济增长方式和产业类型的选择上,要充分利用我国劳动力资源丰富的优势,特别是农村劳动力资源丰富的优势,应继续重视发展劳动密集型产业和服务业,正确处理好发展高新技术产业和传统产业、资本密集型产业和劳动密集型产业的关系。一方面,为了提高我国的技术水平和国际竞争力,要大力发展高新技术产业;另一方面,为了实现充分就业,要十分注重发展劳动密集型产业。

注 释:

①这样推算的假定前提是,1980年非物质生产部门与四个非农物质生产部门的劳均资本存量相等。

[1]钱纳里,等.工业化和经济增长的比较研究[M].上海:上海三联书店,1989:324-326.

[2]郭克莎.我国资源总配置效应分析[J].经济研究,1992(9):30-37,45.

[3]潘文卿.中国农业剩余劳动力转移效益测评[J].统计研究,1999(4):31-34.

[4]李勋来,李国平.经济增长中的农村富余劳动力转移效应研究[J].经济科学,2005(3):39-43.

[5]胡永泰.中国全要素生产率:来自农业部门劳动力再配置的首要作用[J].经济研究,1998(3):31-39.

[6]蔡昉,王德文.中国经济增长可持续性与劳动贡献[J].经济研究,1999(10):62-68.

[7]丁霄泉.农村剩余劳动力转移对我国经济增长的贡献[J].中国农村观察,2001(2):18-24.

[8]赵慧卿,郝枫.中国农业劳动力配置效应再考察——基于三次产业劳动产出弹性动态估计[J].商业经济与管理,2010(8):84-90.

[9]张平,郭熙保.中国经济增长中的结构转变效应——基于边际劳动生产率方法的测算[J].山西财经大学学报,2011(4):1-8.

[10]徐现祥,舒元.中国经济增长中的劳动结构效应[J].世界经济,2001(5):17-23.

[11]Chow GC.Capital Formation and Economic Growth in China[J].The Quarterly Journal of Economics,1993,108(3):809-842.

[12]王小鲁,樊纲.中国经济增长的可持续性—跨世纪的回顾与展望[M].北京:经济科学出版社,2000:57-65.

[13]王小鲁,樊纲,刘鹏.中国经济增长方式转换和增长可持续性[J].经济研究,2009(1):4-16.

[14]吴方卫.我国农业资本存量的估计[J].农业技术经济,1999(6):34-38.

[15]王金营.人力资本与经济增长理论与实证[M].北京:中国财政经济出版社,2001:88.