制造企业主导的供应商网络结构研究——基于不同汽车制造企业的比较分析

李 勃,李随成,禹文钢

(西安理工大学 经济与管理学院,陕西 西安 710054)

一、引 言

随着经济全球化、企业专业化和科学技术的快速发展,充分利用供应商资源已成为制造企业获取竞争优势的重要途径[1-2]。快速变化的用户需求和激烈的市场竞争要求制造企业集成供应商来开展生产运营、产品创新和产品开发活动[3-4]。与此同时,随着制造企业采购支出的逐年增长(2002年美国100家主要的制造企业的平均采购支出占销售额的48%),制造企业商业绩效的提高明显依赖于其供应商[5]。因此,如何更有效地管理和利用供应商已成为制造企业发展的关键,也是学术界近些年关注的焦点。

学术界针对供应商管理的研究经历了从供应商组合管理到供应商关系管理的研究过程[6-7]。一直到近年来从网络视野来看待供应商的管理[8-10]。实践中,Dyer和Hatch发现丰田通过建立供应商互助学习团队、咨询/问题解决团队,鼓励供应商网络成员员工间交流、定期举行供应商联盟会议等方式管理供应商网络中制造商—供应商—供应商关系[11]。事实表明,这种网络视野的供应商管理非常有效,并且不会造成核心知识的泄漏[12]。

目前,学术界针对供应商网络结构的研究主要包括借助社会网络分析软件计算供应商网络结构的中心性和复杂性[13-14]、对构成供应商网络的典型三元结构的归纳与分析[15]、对供应商网络结构演化过程的研究[16]。Choi和Krause的研究指出,不同供应基结构是影响制造企业供应商管理方式选择的重要因素[17]。Srai和Gregory的研究也表明不同供应网络结构会产生不同的网络能力[18]。因此,通过一些特征要素刻画不同供应商网络的结构便显得十分必要。然而,目前还没有研究能够从供应商网络视角,通过不同层次的供应商网络结构特征刻画供应商网络。本文在前人研究成果的基础上提取各种供应商网络结构特征。利用企业间网络结构分析理论,对供应商网络结构特征进行归类分析,并通过总结归纳已有供应商网络结构研究中的案例及其结论,比较美、日汽车制造企业在供应商网络结构特征方面的差异。最后,结合当前供应商管理的发展趋势,指出未来供应商网络结构研究的发展方向。

二、供应商网络的结构特征及分析方法

目前,国内学者对供应商网络的研究主要包括供应商网络中的信任、影响供应商网络的效率等方面。谢恩等通过构建新的效用函数研究了新成员进入供应商网络时的伙伴选择问题,以及企业进入对网络整体效率和原有网络成员产生的影响[19];张钢和张东芳以浙江省汽车零配件企业为例,对供应商网络中的信任进行分析[20];张延锋对供应商网络的治理模式进行了分类,指出供应商网络治理模式效率的三个决定因素:签约成本、供应商能力及供应商在网络中的收益[21]。李随成和高攀从供应商网络视角研究了影响制造企业知识获取的因素,以及战略采购对供应商网络中制造企业知识获取的影响机理,其中对网络的关系嵌入和结构嵌入的分析已初步涉及对供应网络结构的分析[22-23],但是对供应商网络结构的研究还很不全面。

分析国外已有研究发现,供应商网络结构特征概念虽然没有被明确提出,但Srai和Gregory(2008)指出了从网络结构、资源流动、成员关系和价值结构四个维度刻画供应网络构型的方法,并论证了包括网络结构特征在内的供应网络构型特征[18]。而随着Kim、Hallikas、Wu 和Choi、Nair和 Jose等学者针对供应商网络结构研究的不断深入,形成了许多描述网络结构的特征、区分不同供应商网络的指标[13,15-16,24]。因此,本文提出的供应商网络结构特征是通过对供应商网络结构深入分析而提炼出的能够刻画供应商网络结构的特征要素。

已有供应商网络结构的研究普遍借助了社会网络分析法。例如,Kim利用Ucinet计算供应商网络结构的中心性和复杂性[13],Choi和Kim根据网络嵌入性理论,解释了供应商网络的结构嵌入性对供应商所产生的影响[8]。究其原因,大体包括两个方面,首先,管理学界早在20世纪90年代就开始利用社会网络分析法研究企业间网络中的相关问题[25],如今已经形成了相对成熟的研究范式;其次,利用社会网络分析法研究供应商网络使研究的重点可以放在网络成员间相互作用而形成的结构,而传统方法只能分析个体行为和属性[26]。一些学者认为研究企业间网络结构可以按照社会网络的研究范式将研究对象所处的不同分析层次加以区分,包括双边关系层次、自我中心层次、整体网络层次,以此更加完整地分析各个网络层次所固有的现象,更清晰地了解研究所处的层次,并便于跨层次网络链接的研究[26-27]。供应商网络作为企业间网络的一种组织形式,其网络结构特征也可以按照这一方法进行归纳。根据以上理论,本文拟将供应商网络的结构特征划分为制造企业层次、网络成员间关系层次和网络整体层次。

三、制造企业层次的供应商网络结构特征

主要研究制造商—供应商的各种直接连接的特征、与制造企业直接连接的供应商的特征以及制造企业在供应商网络中的位置特征等对制造企业所产生的影响。因此,研究关注的是各种围绕在制造企业周围的制造商—供应商关系结构。该层次供应商网络结构特征可以分为以下两个方面:

(1)制造企业与其供应商所在的地理位置。该特征体现的是制造企业与其供应商之间的运输距离。在供应商网络中,决定运输距离的因素既包括制造企业与一级供应商之间的平均距离,也要考虑供应商与其供应商间的平均距离[24]。例如,本田在美国的组装线与其一级供应商Intek之间的距离是100英里,Intek与其供应商之间的平均距离是100英里(包括所有的海外供应商和非制造供应商)。虽然克莱斯勒与其一级供应商Textron之间的距离是20英里,然而Textron与其供应商之间的距离却达到了400英里。在日本的本田雅阁汽车组装线与一级供应商和二级供应商的平均距离为70英里,而克莱斯勒的大切诺基汽车在美国的组装线与前两级供应商的平均距离则超过了1000英里[14]。供应商网络成员间地理位置接近有利于信息、物料等资源快速到达目的地,提高了资源共享的效率,但这种结构增加了供应商网络成员间相互依赖的程度,不利于形成竞争环境[28]。

(2)制造企业对其供应商的影响力度。这一特征体现的是制造企业在其供应商网络中的权威或决策权。制造企业对供应商网络的影响力度一方面表现为制造企业供应基中非一级供应商所占的比重,例如:根据Choi和Hong的研究,本田所有供应商中的30%都是由其直接选定的,而克莱斯勒直接选定的供应商不足10%[14]。Choi和Krause具体分析本田供应基的结构时发现,本田的供应基中包括了大量二级、三级供应商,本田利用这种供应基成员组成结构提高了汽车零件的标准化程度和通用化程度[17]。然而,并不是所有制造企业都能做到这点,与之相对应的是克莱斯勒汽车的一级供应商Textron向制造企业供应的物料的设计工作全部按照自己的体系和标准进行,Textron的供应商也全部由其自己选择。另一方面,制造企业对供应商的影响力还表现为供应商对制造企业的依赖程度,本田的核心供应商90%的订单都与本田相关(不一定是直接的订单)。例如,Atlantic Tool&Die这样的供应商,虽然只有20%的订单直接来自本田,但是它却要为本田的其他一级或二级供应商供货。因而,它订单的70%都与本田相关[14]。已有研究表明制造企业影响力有利于制造企业开展供应基优化、供应商开发和供应商集成等战略性供应商管理行为。但同时,也意味着制造企业要肩负起协调供应商网络成员间的各种矛盾冲突的责任,增加了制造企业运营的负担[7,29-30]。

四、成员间关系层次的供应商网络结构特征

这一分析层次研究关注的焦点是网络成员间连带关系的特征。主要讨论的是连带关系的强度、关系的密度以及这些网络成员间关系更新、延续、分解、产出等问题。制造企业建立的不同类型的连带关系对制造企业接触新思路、获得新机会和资源有着明显的影响。因此,供应商网络中的成员间关系对制造企业能力获取意义重大[31]。该层次的供应商网络结构特征可以从以下两个方面来刻画:

(1)供应商网络中成员间关系密度。对于供应商网络的密度可以从两个方面来定义,即地理位置上的接近程度和成员间联通的程度[32]。丰田建立的供应商知识共享网络除了定期举行供应商参加的kyohokai(供应商联盟会议),还建立了Jishuken组织(一种供应商互助学习组织),丰田通过这类组织促进了供应商间的彼此联系[11]。在关系密度较低的供应商网络中,结构洞的现象比较常见。虽然供应链网络中的结构洞可以避免一些信息泄露(例如采购价格)[33],降低了维系关系的成本,但增加了企业间的桥连接的使用频率,导致供应商网络的运作风险的增加[34]。Coleman指出高密度的网络可以依靠规范和制裁机制应对机会主义,从而增进网络成员间的彼此信任。因此,高密度的供应商网络有利于网络成员间的信息、资源共享[31],依靠在网络中有效执行的规范也有助于减少成员间误解发生的概率[35]。Carter和Ellram的研究显示,虽然高密度可以帮助网络中的企业增加绩效,但同时也会造成网络成员与网络外部信息隔绝、信息同质化,从而减弱了制造企业应对网络环境不确定性的能力[36]。

(2)供应商网络成员间关系强度。关系强度是展现供应商网络关系特征的重要指标,根据供应商网络成员间合作的紧密程度、合作的水平、合作的持续时间等变量将供应商网络中企业间的连接分为强联系和弱联系[32]。丰田的供应商网络中强联系较为普遍,具体表现为丰田同供应商建立长期合作关系、甚至互持股份、成员间员工的交换、为解决技术难题而建立的供应商互助学习组等方面[37]。而福特、通用等美国汽车制造企业普遍倾向于同供应商建立短期关系[5],这种短期关系加剧了网络的动态性,破坏了供应商间强联系形成的环境。Autry和 Griffis通过对比强连带和弱连带对供应网络的作用时指出,网络成员培植弱连带可以获得更加独特的外部观点和信息,因此弱连带比强连带更适合突破式创新,而强连带中供应商网络成员间更加频繁的彼此接触使得成员更加易于相互学习,同时由于网络成员在供应商网络中频繁的交易,促进了彼此间的互惠互助与合作行为的产生[38]。因此,Zaheer和Bell认为强连带更适合利用性行为主导的市场环境(如汽车制造业),不适合探索性行为主导的市场环境[26](如IT工业)。

五、网络整体层次的供应商网络结构特征

该层次主要研究的是供应商网络的整体结构,例如供应商网络的规模、供应商网络中企业间的差异、供应商网络所在环境以及整个网络水平的网络结构特征对制造商收益的影响。相对于制造企业层面的供应商网络结构而言,网络层次的供应商网络结构特征是站在网络整体的视角描述供应商网络结构,该层次关注的是网络的整体结构。该层次的供应商网络结构特征由以下两方面组成:

(1)供应商网络的规模。虽然供应商网络中供应商数目准确地反映供应商网络规模,但要在实际研究过程中掌握这一数据是比较困难的。供应商网络的规模还可以从以下两个方面观测:首先,供应基的规模可以在一定程度上反映供应商网络的规模,例如,本田汽车的供应基包括400个供应商,而克莱斯勒汽车的供应基包括了1500个供应商[17];其次,通过比较观察供应商网络的层级数也可以部分反映供应商网络的规模,例如,本田雅阁汽车的中控系统由5层供应商构成[14]。事实上,供应商网络的各部分起初是链状的,原材料从供应商流向制造商,每个层级只有一个企业,在这样的结构下,关系仅仅简单地存在于供应商网络中上下两层的供应商,然而,如果各个层级各链条的供应商彼此连通,供应商网络规模因此而逐渐拓展[28]。Nair et al(2009)研究证明大规模的供应商网络使企业间合作更容易取得成功。但是,随着网络规模的增加,网络成员数目随之增加,连带层级变得更加复杂,企业间连带的数目也会相应地有所增加。研究表明更多的企业和更复杂的层级关系将会减慢组织重组的速度,降低网络对环境变化的响应能力[24]。

(2)供应商网络中企业间的差异。供应商网络中企业间的差异可以被定义为企业间一些关键特征的差别,其中包括组织文化、运营实践、技术能力等[17]。如果制造企业的供应商网络中的供应商拥有类似的企业文化、统一的工作规范、供应商之间在地理位置上也彼此接近,那么制造商—供应商—供应商之间的合作行为将变得更加容易。例如,在日式供应商网络中的keiretsu结构中,一组企业自发地围绕一个核心制造企业而组织在一起,其中一些供应商甚至属于同一集团。在这样的组织中,供应商一起工作、拥有同样的工作流程和通信方式,这些供应商通常情况下都与制造企业坐落在同一区域(例如同在丰田市),因此在差异性小的供应商网络结构中有利于提高企业间合作的效率[39]。而由于美国汽车制造企业供应商网络成员间短期关系盛行[5],网络成员间知识共享程度不高,因此成员间的差异将长期存在,然而正是这种差异增加了突破式创新出现的可能性[40]。

六、不同汽车制造企业的供应商网络结构

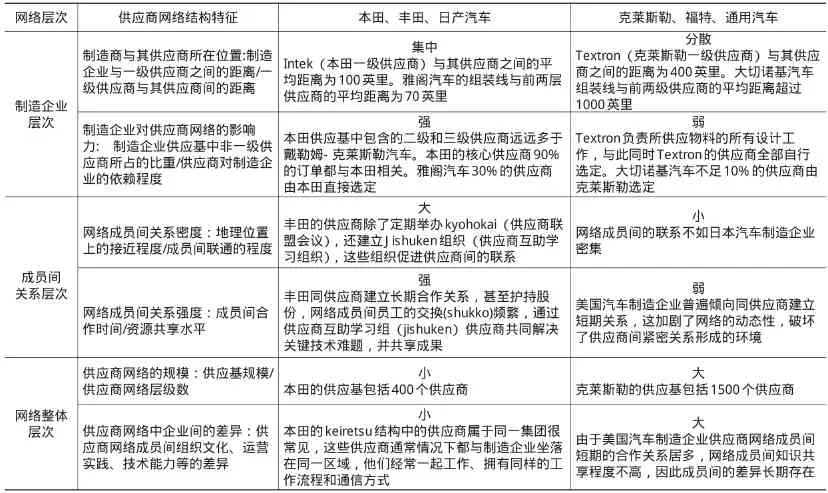

表1展示了所有供应商网络结构特征所属的网络研究层次,以及体现不同供应商网络结构特征的因素,并以Dyer和Nobeoka、Choi和Hong、Sako、Liker和Choi研究中提到的若干汽车制造企业的案例为基础,比较不同汽车制造企业供应商网络结构特征方面的区别[5,14,37,39]。

七、研究结论

本研究从网络结构的视角,借助企业间网络结构分析法,提炼出一些能够刻画供应商网络结构的网络结构特征,并按照其所属的不同网络结构分析层次进行分类。通过不同层次的供应商网络结构特征分析比较不同汽车制造企业供应商网络结构的差别。研究结论对制造企业具体实施恰当的供应商管理方式具有重要意义,并为深入研究供应商网络提供了一种重要方法。虽然本文针对供应商网络结构特征已经展开了初步探究,但是没有相对系统地提出各种供应商网络结构特征的测量方法,不同供应商网络结构特征对网络能力的影响也尚未明确,不同供应商网络治理方式所适合的网络结构特征仍不清楚。这说明对于不同层次的供应商网络结构特征的研究还存在许多不足。具体而言,后续研究应该包括以下问题:

(1)建立不同供应商网络结构特征的测度模型。管理学界借用社会网络分析管理学问题已经相对成熟,但目前还没有学者能够按照社会网络分析法分三个层次完整地提炼出各种供应商网络结构特征,更没能观测这些供应商网络结构特征。与此同时,尽管国外已存在零散的针对供应商网络结构的研究,但大都采用整体网络的视角,事实上以自为中心视角的网络结构特征更加适合分析制造企业主导的供应商网络。同时还应考虑到中国制造企业主导的供应商网络的制度、文化与成长性与美、日、欧企业的差异性。因此未来的研究需要结合我国国情,采用以自我为中心的研究视角,运用社会网络分析理论与工具,完整地提取出不同层次的供应商网络结构特征,并建立供应商网络结构特征的测量模型,以此准确刻画供应商网络的结构。

表1 不同汽车制造企业的供应商网络结构比较

(2)不同供应商网络结构特征所对应的供应商管理方式的研究。研究指出供应商网络的结构是影响网络成员间知识共享的重要因素。例如,信息转移的效率取决于网络连带的强度及其被转移信息的质量,拥有强连带和密集连带的网络更适合转移隐性知识[41]。同时,一些学者也分别从不同角度论述了供应商网络结构对于供应商网络治理行为的影响[8,17,37]。因此,制造企业在进行供应商管理时必须考虑供应商网络结构的因素。但是,目前还没有学者系统地探讨各种不同供应商治理行为与供应商网络结构间关系。因此,未来有必要具体回答不同供应商管理方式分别适合什么样的供应商网络结构?而这样的研究成果将极大地提高制造企业供应商管理行为的效果。

(3)供应商网络结构特征对网络能力影响的研究。供应商网络能够提升企业核心能力、维持其竞争优势。Srai和Gregory的研究进一步指出,供应网络构型特征所形成的网络能力正是帮助核心制造企业实现其竞争战略的源泉,不同的供应网络构型对应着不同的网络能力[18]。网络结构作为组成网络构型的一个重要组成部分,其网络结构的差异表现为网络结构特征的差异。明确不同供应商网络结构特征分别对应的网络能力,将为供应商网络的动员和治理提供重要依据。然而已有研究还没有对供应商网络结构特征与网络能力的对应关系展开深入的探讨。因此,后续研究有必要明确供应商网络结构特征在网络能力形成过程中的作用,从而为制造企业有效动员和运行供应商网络提供理论依据。

[1]Perunovic Z,Christoffersen M,Mefford R N.Deployment of Vendor Capabilities and Competences Throughout the Outsourcing Process[J].International Journal of Operations&Production Management,2012,32(3):351-374.

[2]Wagner SM.A firm’s Responses to Deficient Suppliers and Competitive Advantage[J].Journal of Business Research,2006,59(6):686-695.

[3]Wu SJ,Melnyk SA,Swink M.An Empirical Investigation of The Combinatorial Nature of Operational Practices and Operational Capabilities:Compensatory or Additive?[J].International Journal of Operations&Production Management,2012,32(2):121-155.

[4]Das A,Narasimhan R,Talluri S.Supplier Integration-Finding an Optimal Configuration[J].Journal of Operations Management,2006,24(5):563-582.

[5]Liker J K,Choi T Y.Building Deep Supplier Relationships[J].Harvard Business Review,2004,82(12):104-113.

[6]Mitrega M,Zolkiewski J.Negative Consequences of Deep Relationships with Suppliers:An Exploratory Study in Poland[J].Industrial Marketing Management,2012,41(5):886-894.

[7]Wagner SM,Johnson JL.Configuring and Managing Strategic Supplier Portfolios[J].Industrial Marketing Management,2004,33(8):717-730.

[8]Choi TY,Kim Y.Structural Embeddedness and Supplier Management:A Network Perspective[J].Journal of Supply Chain Management,2008,44(4):5-13.

[9]Wagner SM,Bode C,Koziol P.Negative Default Dependence in Supplier Networks[J].International Journal of Production Economics,2011,134(2):398-406.

[10]Wilhelm M M.Managing Coopetition through Horizontal Supply Chain Relations:Linking Dyadic and Network Levels of Analysis[J].Journal of Operations Management,2011,29(7/8):663-676.

[11]Dyer J H,Hatch N W.Using Supplier Networks to Learn Faster[J].MIT Sloan Management Review,2004,45(3):57-63.

[12]Dyer J H,Hatch N W.Relation-Specific Capabilities and Barriers to Knowledge Transfers:Creating Advantage through Network Relationships[J].Strategic Management Journal,2006,27(8):701-719.

[13]Kim Y,Choi T Y,Yan T,et al.Structural Investigation of Supply Networks:A Social Network Analysis Approach[J].Journal of Operations Management,2011,29(3):194-211.

[14]Choi T Y,Hong Y.Unveiling the Structure of Supply Networks:Case Studies in Honda,Acura,and Daimlerchrysler[J].Journal of Operations Management,2002,20(5):469-493.

[15]Wu Z,Choi TY.Supplier-Supplier Relationships in the Buyer-Supplier Triad:Building Theories from Eight Case Studies[J].Journal of Operations Management,2005,24(1):27-52.

[16]Hallikas J,Varis J,Sissonen H,et al.The Evolution of the Network Structure in the Ict Sector[J].International Journal of Production Economics,2008,115(2):296-304.

[17]Choi TY,Krause D R.The Supply Base and Its Complexity:Implications for Transaction Costs,Risks,Responsiveness,and Innovation[J].Journal of Operations Management,2006,24(5):637-652.

[18]Srai J S,Gregory M.A Supply Network Configuration Perspective on International Supply Chain Development[J].International Journal of Operations&Production Management,2008,28(5):386-411.

[19]谢恩,杨东,廖貅武.新成员的加入对供应商网络效率的影响分析[J].运筹与管理,2008(3):1-6.

[20]张钢,张东芳.供应商网络中的信任分析——以浙江省汽车零配件企业为例[J].管理科学学报,2008,11(1):133-142.

[21]张延锋.供应商网络治理模式的选择[J].经济管理,2009(6):61-65.

[22]李随成,高攀.战略采购与制造企业知识获取的关系机理——基于供应商网络的研究[J].科学学研究,2010,28(12):1884-1889.

[23]李随成,高攀.影响制造企业知识获取的探索性因素研究——供应商网络视角[J].科学学研究,2010,28(10):1540-1546.

[24]Nair A V,Jose M.Supply Network Topology and Robustness against Disruptions-an Investigation Using Multi-Agent Model[J].International Journal of Production Research,2011,49(5):1391-1404.

[25]Madhavan R,Koka B R,Prescott J E.Networks in Transition:How Industry Events(Re)Shape Interfirm Relationships[J].Strategic Management Journal,1998,19(5):439-459.

[26]Zaheer A.It’s the Connections:The Network Perspective in Interorganizational Research[J].Academy of Management Executive,2010(1):62-76.

[27]Corsaro D,Ramos C,Henneberg SC,et al.The Impact of Network Configurations on Value Constellations in Business Markets — the Case of an Innovation Network[J].Industrial Marketing Management,2012,41(1):54-67.

[28]Roseira C,Brito C,Henneberg SC.Managing Interdependencies in Supplier Networks[J].Industrial Marketing Management,2010,39(6):925-935.

[29]Day M,Lichtenstein S.Strategic Supply Management:The Relationship between Supply Management Practices,Strategic Orientation and Their Impact on Organisational Performance[J].Journal of Purchasing and Supply Management,2006,12(6):313-321.

[30]Prajogo D,Chowdhury M,Yeung A CL,et al.The Relationship between Supplier Management and Firm’s Operational Performance:A Multi-Dimensional Perspective[J].International Journal of Production Economics,2012,136(1):123-130.

[31]Mahmood I P,Zhu H,Zajac E J.Where Can Capabilities Come From?Network Ties and Capability Acquisition in Business Groups[J].Strategic Management Journal,2011,32(8):820-848.

[32]Greening P,Rutherford C.Disruptions and Supply Networks:A Multi-Level,Multi-Theoretical Relational Perspective[J].The International Journal of Logistics Management,2011,22(1):104-126.

[33]Borgatti SP,Xun L.On Social Network Analysis in a Supply Chain Context[J].Journal of Supply Chain Management,2009,45(2):5-22.

[34]Zaheer A,Bell GG.Benefiting from Network Position:Firm Capabilities,Structural Holes,and Performance[J].Strategic Management Journal,2005,26(9):809-825.

[35]Ahuja G.Collaboration Networks,Structural Holes,and Innovation:A Longitudinal Study[J].Administrative Science Quarterly,2000,45(3):425-455.

[36]Carter CR,Ellram L M.The Use of Social Network Analysis in Logistics Research[J].Journal of Business Logistics,2007,28(1):137-168.

[37]Dyer JH,Nobeoka K.Creating and Managing a High-Performance Knowledge-Sharing Network:The Toyota Case[J].Strategic Management Journal,2000,21(3):345-367.

[38]Autry CW,Griffis SE.Supply Chain Capital:The Impact of Structural and Relational Linkages on Firm Execution and Innovation[J].Journal of Business Logistics,2008,29(1):157-173.

[39]Sako M.Supplier Development at Honda,Nissan and Toyota:Comparative Case Studies of Organizational Capability Enhancement[J].Industrial&Corporate Change,2004,13(2):281-308.

[40]Tai-Young K,Hongseok O,Swaminathan A.Framing Interorganizational Network Change:A Network Inertia Perspective[J].Academy of Management Review,2006,31(3):704-720.

[41]Samaddar S,Nargundkar S,Daley M.Inter-Organizational Information Sharing:The Role of Supply Network Configuration and Partner Goal Congruence[J].European Journal of Operational Research,2006,174(2):744-765.