《复仇》的结构主义叙事学阐释

周 晋

巴金的短篇小说《复仇》,最初发表于1930年9月,收入《巴金全集》(人民文学出版社1989年版)第九卷中。小说由“我”和朋友关于“幸福”的闲聊开始,进而引出一个关于福尔恭席太因的故事,小说以其独特的叙事方式和生命主题,显示出久远的艺术生命力。本文将用结构主义叙事学的相关理论对 《复仇》进行分析,以便更深入地看到其表层叙事和深层结构。

一、结构主义与结构主义叙事学

结构主义文学批评兴起于20世纪60年代的法国,上承俄国形式主义学派和布拉格结构主义,理论渊源自索绪尔的语言学分析模式。其关注的焦点不是作品的意义内容,而是结构及其各组成部分之间的关系,力求一种“分析”态度去谈文学,挖掘诗歌或小说中的各组成部分的平行、对立、矛盾、蕴含等等关系。他们强调二元对立、重视各部分之间的关系、探寻作品中高度抽象的深层机构,并且,这种结构的分析转换是在作品内部完成的、不求助外界因素,(至于所分析的作品伟大与否,在他们那里,无关紧要,因为他们的“方法是分析的而不是评价的”,它又具有恒定性、普遍性,可以达到“形式化”的程度。

作为一个文学批评流派,结构主义文学批评内部的“文学结构观”也不尽相同,可以大致分为两个系统:语言分析系统和结构分析系统(有学者称之为文本的结构系统和文本话语义系统)。语言分析系统包括音位学方法(如列维·斯特劳斯的结构神话学批评),隐喻/转喻批评(如雅各布森的诗歌语法分析、列维·斯特劳斯的结构神话学批评),符号学批评(这里是指符号结构学,有别于符号人类学)(如罗兰·巴尔特);结构分析系统代表人物如A·T·格雷马斯、托多罗夫、热拉尔·热奈特、罗兰·巴尔特等人,他们的研究和主张逐渐形成了结构主义叙事学,重视深层结构形式分析和动态浅层话语演变分析。

本文主要使用结构主义叙事学的两个重要代表人物和其理论:热奈特的叙事理论和格雷马斯的角色模式、符号矩阵,对《复仇》的表层话语述说方式和深层结构进行浅析。

二、《复仇》故事层与“元故事叙述”

一个故事要被叙述为一个故事必须有对故事进行叙事的行为主体,即“叙述主体”。在《叙事话语》中,热奈尔强调“叙事主体与‘写作者’,叙述者与作者”不同,并且认为“在同一篇叙事作品中,这个主体不一定一成不变”。这在《复仇》之中有很好的体现,按照热奈特的说话,叙述主体就是叙述行为主体,那么《复仇》中的“我”、“医生”、福尔恭席太因三个都是叙述主体,分别叙述了不同的故事,“我”叙述了《复仇》文本的全部,“医生”叙述了他所经历的、目睹的关于福尔恭席太因的事件,而福尔恭席太因又以遗书自述的方式讲述了自己从复仇到自杀的故事。那么这三个叙述有什么关系呢?这就涉及到叙述层和“元故事”的问题。

“我们给层次区别下的定义是:叙事讲述的任何时间都处于一个故事层,下面紧接着产生该叙事的叙述行为所处的故事层。”按照热奈特在《叙事话语》中对勒侬古撰写虚构的《回忆录》的分析方式,文中“我”去度假并与朋友闲聊并最终闲聊结束,是在第一层完成的行为,可称为故事外层;由“医生”作为第一人称的叙事是第一叙事内容,而“医生”讲述的故事中,又出现了以福尔恭席太因作为第一人称讲述,成为二度叙事,这其中讲述的事件便成为元故事事件。这样,整个故事就被分为了三层。

在元故事和其他故事层的关系上,热奈特将其分为三类:一是直接的因果关系,里一层叙事给外一层叙事以解释功能;二是纯主题关系,呈现出一种对比或类比,元故事和故事间不存在任何的时空性;第三类在两层故事之间不包含任何明确的关系,在故事中起作用的是不受元故事内容牵 制的叙述行为本身,比方分心作用和(或 )阻扰作用。那么在《复仇》中,元故事与第一层“我”所叙之事、第二层“医生”所叙之事的关系有两种。一是因果关系。由于第一层故事中“我们”闲聊起了“幸福”的话题,才有了“医生”出人意料的回答:幸福就是复仇;有了“医生”的回答,才有了第二层故事——“医生”的叙述以解释他的这一回答;有了第二层故事,才有了第二层故事中的福尔恭喜太因的叙述,是为第三层,即元故事。二是纯主题关系,就是“元故事”即福尔恭席太因的遗书自述所讲的和第一层故事即 “我们”所谈的都是“幸福”这一主题。福尔恭席太因在遗书中所讲的故事(《复仇》的“元故事”)是三层叙事的中心,整个“幸福”的主题和对“幸福”的思考都涵盖在这个故事里面,因而对这一故事进行进一步的深层结构分析,是我们理解《复仇》这一作品的重要环节。

三、格雷马斯理论与《复仇》的深层结构

(一)行动元模型理论

施动者即产生行为动作的人,格雷马斯认为,理清文本中的施动者以及施动者之间的相互关系是进行文本研究首先要解决的问题。他对叙事模式的研究收到普洛普的影响。普洛普在《俄罗斯民间故事形态学》中,通过功能描写建立角色并将诸类角色分别缩减成类属施动者,最终确立了一份包含七种行为范围的施动者清单(以下简称普单):反面角色、施与者、助手、被寻者和她的父亲、送信者、英雄、假英雄。

结合E·苏里奥在《20万个戏剧情境》中提出的戏剧功能一览表(以下简称苏单):狮子座——定向主题力量、太阳座——所追求的利益和定向价值的代表、地球——所追求的利益的潜在获得者、火星——反对者、天秤座——利益的仲裁者和分配者、月亮——援助和加强上述任一种力量。

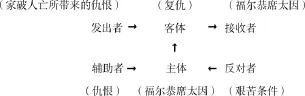

格雷马斯将他们调整组合,产生了三组二元对立的关系:主体/客体、发出者/接收者、辅助者/反对者。

在划分了上述各行动元(即施动者)各自不同的功能和关系之后,格雷马斯建立起了一个行动元模型(又称施动者模型),如图一:

图一

根据这一模式,可以得出《复仇》中的几个行动元,故事主体自然是福尔恭席太因。这个犹太人因为妻子被奸杀、求助无门最终一无所有,而决定复仇,“复仇”这一欲望便是故事的客体。自然,这一客体实现后的最终获得者(或得益者,忽略道德上争议)便是主体本身,所以福尔恭席太因又是接收者。而他的因失去妻子和家庭而生的仇恨便是客体的发出者。在复仇道路之上,福尔恭席太因是孤独的,没有帮助他,一切都是他自己一个人来完成的,他之所以能够坚持下来,只是因为自己心中的仇恨和复仇的决心,所以故事中的辅助者可以说是缺失的,也可以说就是复仇动力——仇恨本身。反对者上,便是福尔恭席太因在复仇过程中所遇到的重重困难,包括生计的维持、身份的隐没等等,由于仇人鲁登堡、希米特根本不知道福尔恭席太因要复仇,所以主观上没有做出不利于他复仇的行动,不能算作反对者。这样,格雷马斯的“行动元模型”在《复仇》中便被表现为如下(图二):

图二

从这一模式中,我们可以清晰地看到福尔恭席太因复仇的原因、过程和结果,故事还有其深层结构(包括复仇发生背后的原因、除了故事本身以外还包含了什么等等),这一深层结构将在格雷马斯的“符号矩阵”下得到揭示。

(二)符号矩阵

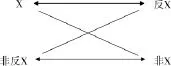

在《论意义》中,格雷马斯提出了其“符号矩阵”理论。根据“二元对立”基本结构,格雷马斯认为,故事中,如果存在一项X,必然就存在一项对立项反X,故事便在这种对立冲突之中产生,在故事进程中,又存在非反X与非X对立。非反X不等于X,但他们之间可能蕴含、补充。同样,非X不等于反X。这样,格雷马斯就得出了一切意义的基本结构(图三):

图三

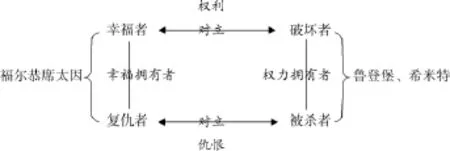

根据“符号矩阵”,《复仇》可以表示为(图四):

图四

如图示,福尔恭席太因本是一个有家庭幸福者,他的对立面,鲁登堡、希米特用自己手中的权利破坏了他的幸福,他和鲁登堡、希米特的对立是建立在权力之上。从此他和仇人结下矛盾,成为一个复仇者,复仇是其生活的全部目标,鲁登堡、希米特成为了被杀者,他们是一组对立,建立在仇恨之上。而不管是作为幸福者或者是复仇者,福尔恭席太因都可以称得上拥有幸福,同时,不管是作为剥夺幸福者还是被杀者,鲁登堡、希米特都是权利的拥有者。

福尔恭席太因所谓一个普通犹太人,加给他不幸的直接对手虽然是鲁登堡、希米特两个人,但是鲁登堡、希米特背后所靠的却是巨大的国家权利,福尔恭席太因和他们的对立便是因为权力的拥有和非拥有,就连福尔恭席太因碰到刚刚奸杀了他的妻子的希米特时,希米特没有未感到一丝的恐惧和罪恶,而是“轻蔑地望了”他“一眼”,这是权力拥有者认为的理所当然。福尔恭席太因最终变为复仇者,采用杀人的方式来弥补未能获得的公平,也是在求救无门之后做出的选择,因为他求助的结果是“被他们关了两天……回到店里时……东西被他们毁得精光……所爱的妻子的遗体也没有了。”他成了一个一无所有者,进而成为一个复仇者,杀了仇人。

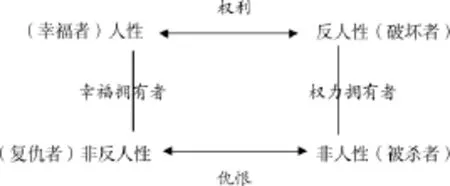

在这里,福尔恭席太因本是一个有人性的人,因此可以看做“人性”的代表;以鲁登堡、希米特作为权力拥有者的代表,则可以看做“反人性”,二者对立。当他成为复仇者之后,虽然对仇人来说,他的人性不完善,但没有伤害正常人性的行动,可以看做“非反人性”;鲁、希一方则可以看做“非人性”,二者仍然是对立的。因此,上述图示可以发展为(图五):

图五

结构主义文学批评强调在排除一切外在因素的文本内部进行研究,虽然有其偏颇之处,因为我们知道,任何文本都不可能只是文本本身而与外在现实、作者思想等无关。但其对文学“内部研究”的强调,本身也具有其重大的意义,尤其是结构主义叙事学下,对文本叙事表层个因素之间的关系、对文本内部深层结构的探寻,有利于我们更全面地理解作品。通过运用结构主义叙事学的相关理论来对《复仇》进行解读,读者不仅能理清文本的叙事故事层次,而且对文故事层次之间的关系、从人性的悲剧的背后看到“幸福”话题的复杂性,有利于理解《复仇》深刻主题。

[1]A.J.格雷马斯,结构语义学[M].蒋梓骅,译,天津:百花文艺出版社,2001.

[2]巴金.巴金全集(第九卷)[M],北京:人民文学出版社,1989.

[3]李广仓,结构主义文学批评方法研究[M],湖南:湖南大学出版社,2006.

[4]刘俐俐,多层叙述的艺术力量与 “幸福”话题的当代延生——巴金《复仇》艺术价值构成机制[J],中州学刊,2007(2).

[5]热拉尔·热奈特,叙事话语 新叙事话语[M].王文融,译,北京:中国社会科学出版社,1990.

[6]特雷·伊格尔顿,二十世纪西方文学理论[M].伍晓明,译,北京:北京大学出版社,2007.