货币权力视角下的美国对华汇率外交研究*

李俊久 姜默竹

一、问题的提出

自中国于2001年底正式加入世界贸易组织 (WTO)以来,中美经贸关系进入了一个快速发展的轨道。但与此同时,美国针对中国的保护主义也呈明显的上升势头:一方面,美国继续沿用保护贸易政策对中国输美商品施以种种限制。另一方面,美国愈发将其国际收支赤字的扩大归咎于人民币对美元汇率的低估,对华汇率外交日益成为美国国际货币政策的一个重要课题,其特点主要体现在以下几个方面:

第一,持续时间长。自2003年以来,美国政府特别是国会对人民币汇率问题的关注持续升温。第二,参与部门和人员众多。不仅主要的政府部门卷入人民币汇率的争论,主要利益集团、学术界和知名智库也参与其中。第三,分歧较大。反映在学术界就是学者对人民币是否被低估以及被低估的幅度存在很大争议;反映在政府机构则是国会部分议员对华态度强硬,财政部、总统和商务部等行政机构则相对温和。第四,多管齐下,措施多样。既通过国会单边立法,又通过美中双边外交磋商;既联合日本和欧盟对华施压,又借助IMF和WTO对华提出指控。第五,议案众多。据不完全统计,自2003至2011年底,国会先后提出针对人民币汇率的相关议案不下48个①Hufbauer,Gary Clyde,Wong,Yee,and Sheth,Ketki,US-China Trade Disputes:Rising Tide,Rising Stakes,Washington,DC:Institute for International Economics,2006,pp.84-93;Morrison,Wayne M.and Labonte,Marc,“China's Currency:Economic Issues and Options for U.S.Trade Policy”,CRS Report for Congress,RL 32165,January 9,2008,pp.1-53;Morrison,Wayne M.and Labonte,Marc,“China's Currency Policy:An Analysis of the Economic Issues”,CRS Report for Congress,RS 21625,December 19,2011,pp.1-43;Morrison,Wayne M,“China-U.S.Trade Issues”,CRS Report for Congress,RL 33536,May 21,2012,pp.1-47;Lichtervelde,Isabelle De,“Talking Tough:Washington's Evolving Discourse on China's Currency Regime”,Asia Paper,Vol.6,No.1,2012,pp.1-20.。第六,美国参众两院、民主与共和两党的意见分歧在减弱。2010年3月15日,美国民主与共和两党130名国会议员联名上书财政部,要求“在4月15号公布的主要贸易伙伴国汇率制度报告中把中国认定为‘汇率操纵国’”,就是一个典型的例证。

从直观上看,造成这些现象的原因主要有三:首先,美国对华贸易赤字的激增。据美国普查局公布的数据,2001—2011年间,除2009年受全球金融危机影响较前一年有所下降外,美国对华货物贸易赤字连年创出新高,从初期的831亿美元增至2954亿美元。2012年的头9个月,这一数字为2322亿美元,全年估计将突破3000亿美元大关②U.S.Census Bureau,“Foreign Trade:Trade in Goods with China”,http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html.。其次,受对华巨额贸易赤字的影响,美国国内的特定利益集团积极游说国会议员,希望通过立法的形式将中国定性为“汇率操纵国”,压迫人民币升值,以消除“不公平的竞争优势”。再次,衰落中大国与崛起中大国之间的权力博弈。与以往美国同日欧发达国家的权力博弈不同,此轮权力博弈发生在世界最大的债务国与持有其政府债券最多的债权国之间、GDP排名世界第一的发达大国与排名世界第二的发展中大国之间、去工业化趋势明显的发达大国与加速推进工业化的发展中大国之间,这种新的博弈格局对美国传统的强国心理是一个巨大的冲击。

上述原因虽能就美国发起对华汇率外交的动机提出有力的解释,但在诠释如下问题时则有些力不从心,即:面对来自国会的强大压力,为什么美国财政部始终没有在其每半年向国会例行提交的《国际经济与汇率政策报告》中将中国定性为“汇率操纵国”,甚至还在2010年推迟了向国会例行提交关于中国汇率政策的报告?在这一过程中,美国为什么不能做到像敲打当年的日本一样来敲打今日的中国?在笔者看来,“货币权力”不失为破解当前美国对华汇率外交之谜的一把密匙。通过它,我们可以给如上存疑提供一个较有说服力的答案。

二、美国对中国的货币权力

自从主权国家政府垄断了货币的铸造和发行权以来,货币就被其有意识地作为一种权力工具来运用。苏珊·斯特兰奇 (Strange)曾明确指出,“在国际事务中,货币既是权力的来源,又是权力的目标。”③Strange,Susan,“International Monetary Relations”,in Shonfield,A.,ed,International Economic Relations of the Western World,1959-1971,Vol.2,London:Oxford University Press,1976,p.20.在本杰明·科恩 (Cohen)看来,“货币权力”有两个关键的维度:自主性和影响力。前者是指不受外部压力的影响而按照自身意愿行动的能力,后者则是控制其他行为体的行为并使其按照自己的方式行动的能力。货币权力有两个外在表现:一是通过延迟国际收支失衡调整的过程来避免持续的调整成本的能力 (延迟力),二是通过尽可能向他国转嫁而使自身避免国际收支调整的转型成本的能力 (扭曲力)④Cohen,Benjamin J,.“The International Monetary System:Diffusion and Ambiguity”,International Affairs,Vol.84,No.3,2008,pp.455-470.。前一种货币权力对应着自主性,后一种货币权力体现了影响力。显然,一国对他国货币权力的大小首先取决于自主性程度的高低,但这种自主性并不能自动转换成对他国的影响力,还需借助“不对称相互依赖”这一转换机制。

在《权力与相互依赖》一书中,罗伯特·基欧汉 (Keohane)和约瑟夫·奈 (Nye)揭示了不对称相互依赖在国际政治中的权力转化机制,他们强调,“依赖性较小的行为体经常能运用相互依赖关系,作为其在某个议题上讨价还价并可能影响其他议题的一种权力来源”①Keohane,Robert O.and Nye,Joseph S.,Power and Interdependence:World Politics in Transition,Boston:Little,1977,p.11.。更进一步,斯特兰奇提出,一国在世界政治经济中的权力主要来源于它在不对称相互依赖的世界格局中对安全、生产、信贷以及知识、信仰和思想的控制,亦即塑造安全结构、生产结构、金融结构和知识结构的能力②Strange,Susan,States and Markets,London:Pinter Publishers,1988,pp.24-26、62.。在她看来,这些结构性权力决定了办事的方法,构造了国与国之间关系、国家与人民之间关系或国家与公司企业之间关系的框架,它们要比一国强迫他国做违背后者意愿的事的联系性权力更重要。这里,有必要补充的是,尽管斯特兰奇把“贸易结构”置于次级权力结构的地位,但在当今的世界经济体系中,一个中心大国对外围国家参与其中的贸易结构的塑造和控制,同样是其获取权力的一个重要来源。

美国对中国的货币权力主要体现在:它既可以无视国内储蓄率过低、政府债台高筑的客观现实,也可以不顾中国提出的对国际收支失衡开展对称性调整的合理要求,而是力求将本国国际收支失衡的调整负担和压力转嫁给中国。从成效来看,在2005年7月21日—2008年7月中旬、2010年6月19日至今的两个阶段内,中国政府变过去的回避战略为积极的回应,对人民币对美元的汇率实施了有步骤的升值。美国对华汇率外交取得了一定意义上的成功。之所以如此,源于美国塑造并在一定程度上控制着中国参与其中的生产结构、金融结构和贸易结构,从而使中国形成了与美国的不对称相互依赖关系。

(一)美国对美中生产结构的塑造与控制

生产结构是“决定生产什么、由谁生产、为谁生产、用什么方法生产和按什么条件生产等各种安排的总和”③Strange,Susan,States and Markets,London:Pinter Publishers,1988,pp.24-26、62.。尽管中国已经在诸多产品的制造领域获得了相对于美国的竞争优势,但这种优势多是以价格取胜,并以停留在“微笑曲线”的低端、获得制成品的低附加值为代价。相比之下,美国的跨国公司依然占据全球生产和供应链的高端,并从中攫取了制造业产品的大部分附加值。到目前为止,基于复杂的跨国生产和供给链基础上的全球劳动分工,仍将中国作为主要的低附加值生产和组装加工的据点④Ikenson,Danie,l“Manufacturing Discord:Growing Tensions Threaten the U.S.-China Economic Relations”,Cato Trade Briefing Paper,Vol.29,2010,pp.1-16.。

对此,《大西洋月刊》的记者詹姆斯·法洛斯 (Fallows)对深圳iPod组装工厂的实地考察,为我们提供了一个典型的案例。他得出结论:“重要性在于,中国的活动处于中间阶段——制造,加上部分零部件的供给以及工程设计——但美国的活动处于两端,它们是利润的所在。揭示每一阶段的利润率或附加值的微笑曲线,从高附加值的品牌和产品概念阶段下降至低端的制造阶段,然后在零售和服务阶段再次上升。这一简单的阐释听起来很明显,但其含义却是富有启发性的。”⑤Fallows,James,“China Makes,the World Takes”,the Atlantic,July/August 2007,http://www.theatlantic.com/doc/200707/shenzhen.“在美国,每卖出一部售价为299美元的iPod,引发政治上反复无常的美国对中国的贸易赤字就增加约150美元 (工厂的成本加运输成本)。不过,在中国境内组装的产品的附加值充其量也就几美元而已。”⑥Linden,Greg,Kraemer,Kenneth L.and Dedrick,Jason,“Who Captures Value in a Global Innovation Network?The Case of Apple's iPod”,Communications of the ACM,Vol.52,No.3,March 2009,pp.140-144.可见,美国跨国公司将产品的制造链条外包给中国的行为,在一定程度上塑造了中国在美中生产结构中的地位。

(二)美国对美中贸易结构的塑造与控制

贸易结构主要涉及贸易的流向、内容、规则。在刻画美中相互依赖关系及由此导致的权力方面,贸易结构远不是斯特兰奇所构想的处于“次级权力结构”的位置,它所起到的作用和生产结构、金融结构一样重要。从贸易的流向来看,截至2011年,中美双边商品贸易额已达到5030亿美元,中国是美国的第二大贸易伙伴国 (排在加拿大之后)、第三大商品出口市场 (排在加拿大和墨西哥之后)以及第一大商品进口来源国。美国则是中国第一大出口目的地和第四大进口来源地。就美国来说,面向加拿大和墨西哥这两个北美自由贸易区成员的出口在其出口格局中有着重要意义,其进口来源则因为发展中国家的普遍存在而具备较大的可替代性。相比之下,中国的出口市场多元化体系尚未得到完善,它所在的东亚区域也因众多出口导向型经济体的存在而缺乏可以依赖的强大进口需求。中国对美国市场的依赖度要大于美国对中国市场的依赖度。

从美中贸易的内容来看,根据北美产业分类体系 (NAIC)四位数的商品分类标准,截至2011年,美国对华出口额排名前10的商品依次为废料 (115.4亿美元)、油料籽和谷物 (115亿美元)、航空航天产品和部件 (63.9亿美元)、半导体和其他电子零部件 (56.7亿美元)、汽车(53.7亿美元)、基础化学品 (46.6亿美元)、树脂、合成橡胶、人造及合成纤维和丝线 (44.8亿美元)、导航、测量、电子医疗及控制仪器 (42.8亿美元)、其他一般用途机械 (31.1亿美元)、其他农产品 (28.3亿美元)。中国对美国出口额排名前10的商品依次是计算机设备(682.8亿美元)、通讯设备 (398.1亿美元)、各种制成品 (326.7亿美元)、服装 (275.5亿美元)、半导体和其他电子零部件 (198.4亿美元)、鞋类 (164.8亿美元)、音像设备 (158.5亿美元)、家庭和公共机构用家具以及橱柜 (114亿美元)、家用电器和各种机器 (95.7亿美元)、其他人造金属品 (86.4亿美元)①U.S.International Trade Commission DataWeb;转引自 Morrison,Wayne M,“China-U.S.Trade Issues”,CRS Report for Congress,RL 33536,May 21,2012,pp.6-9。。可见,美国对华出口商品多为科技含量和附加值较高的制成品,中国对美出口商品除个别门类外仍以科技含量和附加值较低的制成品为主。

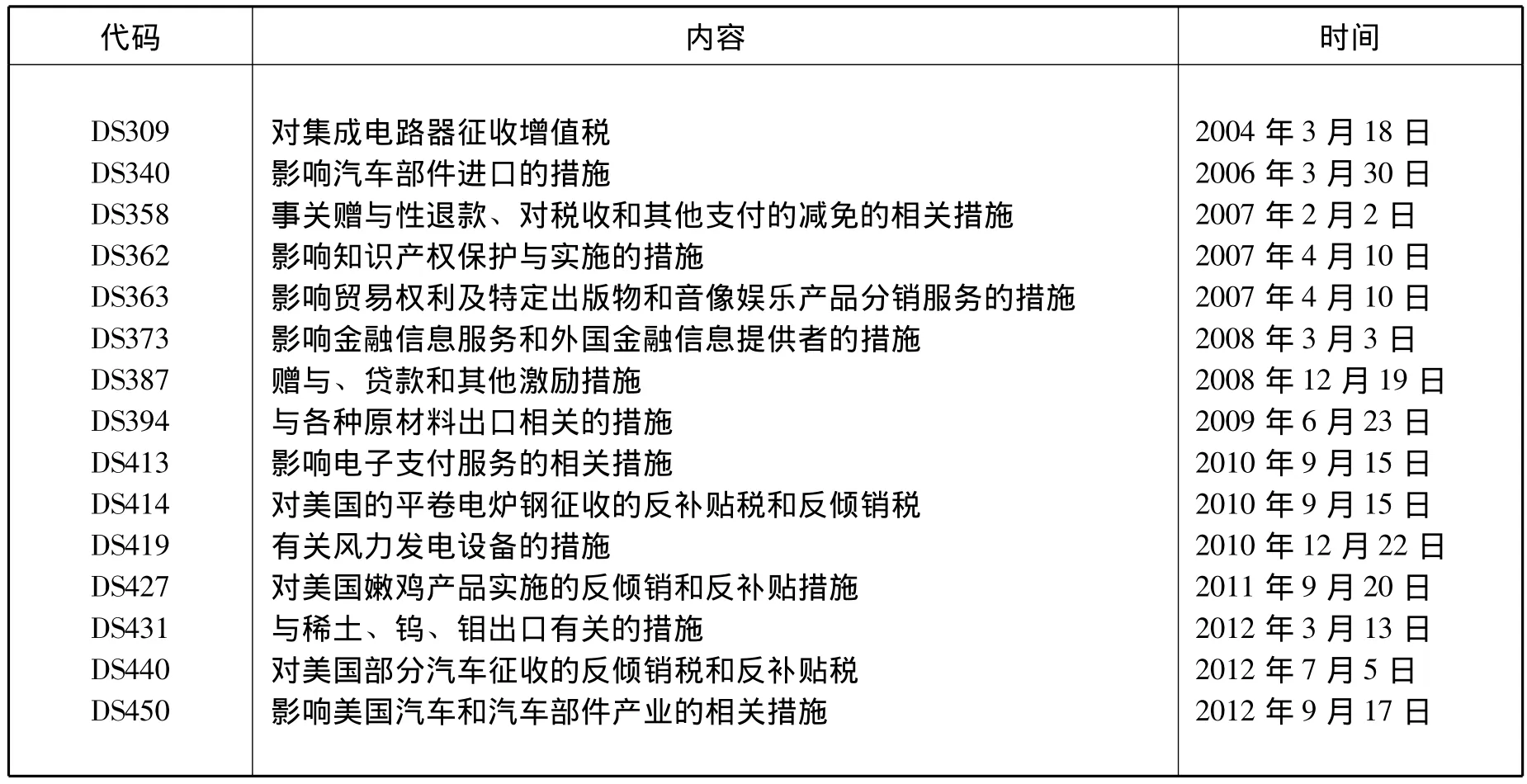

从贸易的规则来看,一方面,美国能够熟练援引和应用WTO的贸易规则,对中国输美商品提起反倾销、反补贴和特别保障措施等诉讼 (见表1)②在加入WTO时,中国同意让美国在未来12年内继续以保障措施为由将中国视为一个非市场经济体;同时,同意美国在中国入世15年内继续在反倾销案例中将中国视为一个非市场经济体。这就为美国对中国输美商品施加贸易保护创造了条件。参见 Morrison,Wayne M,“China-U.S.Trade Issues”,CRS Report for Congress,RL 33536,July 29,2010,p.26。;中国虽已成为WTO的一员,但对如何正当、合理、有效地运用WTO规则来应对来自美国的不公平贸易待遇,还缺乏实际经验和应变能力。另一方面,美国习惯于将国内法凌驾于国际法之上,以《1988年综合贸易与竞争力法案》为依据,提出各种“货币改革以促进公平竞争法案”、“货币汇率监督改革法案”,对中国实行“进攻性的双边主义”。这种贸易与汇率的“议题关联”,已成为美国对华汇率外交中被频频使用的策略,也再一次印证了阿尔伯特·赫希曼 (Hirschman)的名言:“打断与他国商业或金融关系的力量……是一国‘通过市场关系’在他国获取实力地位和影响的根源。”①Hirschman,Albert,National Power and the Structure of Foreign Trade,Berkeley:University of California Press,1945,p.16.

表1 美国在WTO框架下对中国提起的争端解决诉讼

(三)美国对美中金融结构的塑造与控制

“金融结构可以被定义为支配信贷可获得性的所有安排加上决定各国货币之间交换条件的所有要素之总和。”②Strange,Susan,States and Markets,London:Pinter Publishers,1988,p.88.当前的国际金融结构本质上是纸币美元本位制,它与传统的布雷顿森林体系相比最大的不同点在于,美国不再用货币性黄金,而是代之以无实物性资产支撑的纸币——美元,来支付对他国的经常账户赤字;而他国则将通过贸易所得的大量美元或者用于外汇储备或者用于购买美国的财政部债券;美国再将美元通过国际货币和资本市场回流到他国。这样,美国的财政部—联邦储备委员会—华尔街就控制了对全世界可获得信贷的支配权。此外,该制度安排与传统的布雷顿森林体系的共通之处在于,美元仍是世界多数国家和地区赖以确保对美贸易、稳定国内通胀预期的外部“驻锚”。据琳达·古德伯格 (Goldberg)的估算,截至2010年,有8个国家实施的是美元化或是挂靠美元的货币局制度,有90个国家采用盯住美元的汇率制度,另有9个国家维持以美元为参考货币的管理浮动汇率制,共占全部样本国家 (207个)的52%③Goldberg,Linda S,.“The International Role of the Dollar:Does It Matter if This Changes?”,Federal Reserve Bank of New York Staff Report,Vol.522,2011,p.1-24.。

从中国的情况来看,自中美邦交正常化以来,随着中美经贸关系的不断发展,中国也被不断地卷入到纸币美元本位制中。我们可从三个口径来衡量中国在美中金融结构中的地位。

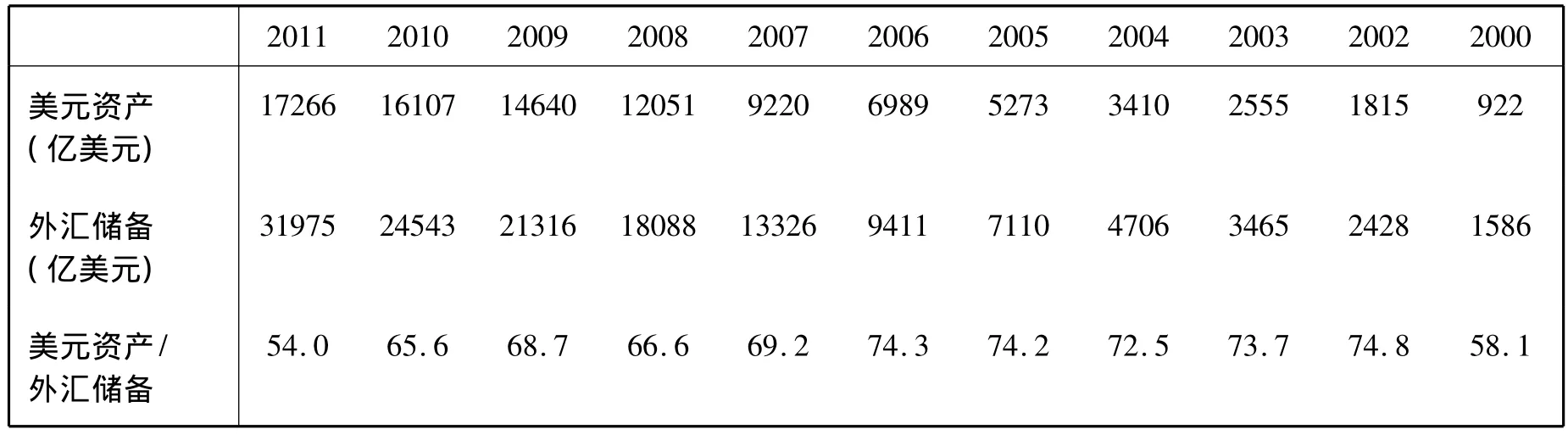

首先,美元外汇资产占中国外汇储备的比重。根据美国财政部国际资本系统 (TIC)和中国国家外汇管理局发布的数据,在2000年6月—2011年6月期间,美元资产占中国外汇储备的比重在经历了连续5年 (2002—2006年)的70%以上的高值之后,逐渐有所回落,但仍达50%以上 (见表2),美元在中国外汇储备格局中的老大地位依然稳固。

表2 2000—2011年美元外汇资产占中国外汇储备的比重 单位:%

其次,中国对美国财政部债券的持有。根据美国财政部网站TIC系统公布的统计结果,自2008年9月超越日本成为美国财政部债券第一大外方持有者以来,截至2012年9月,中国已稳居头名的位置长达49个月之久,在外方持有者中所占的比重达21.2%④美国财政部网站 TIC 系统,Major Foreign Holders of Treasury Securities,http://www.treasury.gov/resource-center/data-chartcenter/tic/Documents/mfh.txt。。继二战之后的德国和日本之后,中国成为第三个资助美国货币和金融霸权的债权大国,也是迄今为止唯一的占主宰地位的发展中债权大国。

再次,中国实行的人民币汇率制度。根据中国人民银行的官方表述,“我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”①中国人民银行货币政策二司,“‘人民币汇率制度’的内容”,http://www.pbc.gov.cn/publish/huobizhengceersi/3390/2010/20100915164905917508642/20100915164905917508642_.html。。但若考虑到对美贸易、对美投资和吸引美资等综合因素,中国法定意义上 (de jure)的有管理的浮动汇率制的重点在于“管理”而非“浮动”,保持汇率 (特别是人民币对美元的汇率)的相对稳定依然是开放的发展中大国——中国的政策重点。现行的人民币汇率制度仍是事实上的 (de facto)盯住美元的汇率制度,人民币对美元的“恐惧浮动”(fear of floating)②McKinnon,Ronald and Schnabl,Gunther,“The East Asian Dollar Standard,Fear of Floating,and Original Sin”,Review of Development Economics,Vol.8,No.3,2004,pp.331-360.心理仍然存在。

前两个口径体现了中国作为债权大国所面临的“高储蓄两难”或“美德冲突” (conflicted virtue)③[美]罗纳德·I.麦金农、贡特尔·施纳布尔:《中国是东亚地区的稳定力量还是通缩压力之源?兼论“高储蓄两难”问题》,载于罗纳德·I.麦金农:《美元本位下的汇率——东亚高储蓄两难》,王信、何为译,中国金融出版社2005年版,第103-131页。,即作为一个具有高储蓄“优点”的国家,中国积累了巨额的国际收支经常项目顺差,但却无法以人民币向美国提供信贷,只能转化为巨额的美元外汇资产并将其大部分用于美国财政部债券的购买,从而出现货币错配问题,最终会呈现人民币升值和美国抱怨人民币低估的双重压力。最后一个口径则在一定程度上体现了中国同时作为一个引资大国 (债务大国)所面临的“原罪”(original sin)④Eichengreen,Barry and Hausmann,Ricardo,“Exchange Rates and Financial Fragility”,NBER Working Paper No.7418,November 1999.,即缺乏有广度和深度的人民币债券市场,因而无法以人民币的形式进行大规模的国际借款,从而在信贷的可获得性上有可能受控于美国。因此,综合来看,上述三个口径均反映了中国是受控于美国所塑造的金融结构的,前者对后者的货币与金融依赖度要远大于后者对前者的依赖度,从而使后者获得了对前者的货币权力,即敲打前者升值本国货币,进而由前者承担调整国际收支失衡的负担和压力。

三、美国对华货币权力的短板

当前的美国对华汇率外交与20世纪80年代的美国对日汇率外交有相似之处:首先,它们都是在美国的世界经济主导地位受到挑战时由美国发起的;其次,美国采用了同样的“议题关联”策略,一方面借助保护性贸易政策打压日本和中国对美国的出口,另一方面则采取“进攻性的双边主义”敲打中日两国的货币。但两者在结果上却迥然不同。与美国在对日汇率外交中节节胜利、日本屡屡妥协的局面相比,美国在对华汇率外交中所体现出的货币权力则是有限的,人民币对美元汇率的升值 (无论是速度还是幅度)仍在中国货币主管当局可控的范围内,没有出现1980年代日元对美元汇率升值的失控局面。同时,中国经济运行也相对平稳,没有出现类似于“日元升值综合症”的现象⑤所谓“日元升值综合症”,是指1971年以来美日两国政府在执行商业政策、汇率政策及货币政策过程中相互影响所造成的现象。其因果关系的链条是从贸易压力到日元汇率,再从汇率到日本货币政策,其结果是日元的阶段性升值引发的日本经济衰退。参见 McKinnon,Ronald I.and Ohno,Kenichi,Dollar and Yen:Resolving Economic Conflict between the United States and Japan,Massachusetts:The MIT Press,1997,pp.1-19。。之所以如此,根源在于中国走的是一条不同于日本的国家发展路径,用彼得·卡赞斯坦 (Katzenstein)的话说,“日本奉行的是国家经济战略和国际安全战略,而中国一直遵循国际经济战略和国家安全战略”⑥[美]彼得·卡赞斯坦:《美国帝国体系中的中国与日本》,《世界经济与政治》2006年第7期。。这就决定了,一方面,中国在安全结构上不会面临日本所遭受的羁绊;另一方面,中美两国相比日美两国更易形成紧密的经济相互依赖关系,因此,美国在货币问题上向中国施压时,其难度要比敲打日本大得多,其有效性也会大打折扣。

(一)美国不具备塑造与控制美中安全结构的能力

在斯特兰奇看来,安全结构首先界定了一种权力框架,在这种框架内,提供安全的人获得某种权力以决定甚至限制他人面临的选择范围。此外,安全结构也会给塑造和控制这种结构的人以额外的“附加收益”,即提供安全的人也为自己在财富的生产或消费方面取得特惠,并在社会关系方面取得特权①Strange,Susan,States and Markets,London:Pinter Publishers,1988,p.45.。在这方面,美国对日本的做法给中国提供了很好的镜鉴。二战结束以来,日本的国家安全战略更直接地体现了它作为美国支持国的角色②Katzenstein,Peter J.,Cultural Norms and National Security:Police and Military in Postwar Japan,Ithaca,NY:Cornell University Press,1996., “自主安全”让位于“国际安全”。以《美日安保条约》和《新美日安保条约》为基础,美日两国建立起稳定而可靠的军事同盟关系。尽管近年来美日两国围绕驻日美军基地问题出现了意见分歧,但作为美国在亚太地区最牢靠的军事盟友,日本依然是美国的“附庸国”。根据最新的统计数据,目前美国在日本共有8处主要的军事基地,它们分别是:横须贺基地、佐世保基地、厚木海军航空基地、岩国基地、冲绳基地群、横田基地、冲绳嘉手纳基地、三泽基地;加上空军、陆军、海军、海军陆战队的各类军事设施和管理分支,共计83处;此外,还有临时使用的设施和区域49处③http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Forces_Japan,last modified on 4 October,2012.。委身于美国的安全保护伞下,日本得以在战后长期安享“安全福利”,但也成为“一个在如来佛的掌心上跳舞的、仰人鼻息的超国家”④[澳]加文·麦考马克:《附庸国:美国怀抱中的日本》,许春山、于占杰译,社会科学文献出版社2008年版,第1-34页。。

美国对美日安全结构的塑造与控制,成为美国在20世纪80年代对日汇率外交成功的重要筹码。无论是1984年的日元—美元委员会,还是1985年的广场协议、1987年1月的“贝克—宫泽喜一协议”、1987年2月的卢浮宫协议,日本最终无一不是以对美妥协和让步而收场。相比日本,中国奉行的是独立自主的国家安全战略,这使其在美国的汇率外交压力面前能够保持较大程度的自主性,根据国内外经济形势的需要,自主、稳定、有序地对人民币汇率水平及汇率制度做出相应的调整。

(二)美国欠缺控制美中生产—贸易结构的能力

在当今世界,受跨国公司对外直接投资和全球产业分工的影响,一个开放经济体的生产活动在很大程度上是与其对外贸易联系在一起的。从日本的情形来看,日本拥有众多世界级的大型跨国公司和强大的技术创新能力,处于“创造型”经济发展阶段,确保了其在生产结构方面不至于受制于美国,但在贸易结构方面容易受到美国的强大影响。

首先,从贸易的流向来看,美国是日本商品出口的重要对象国,即使是在1985年广场协议后日元对美元汇率大幅升值的背景下,日本在东亚展开的区域产业分工也仍以美国作为最终产品的主要出口市场。更重要的是,日本的国内市场具有相对封闭性,日本对美国的出口远大于它从美国的进口,因而日本在美国缺乏与其有“共容利益”的利益集团,导致在面临美国贸易制裁时鲜有美国利益集团表示反对。

其次,从贸易的内容来看,战后以来日美两国的贸易模式以产业内贸易为主,以同业和同类产品间的竞争为属性,因此,无论是20世纪60年代的纺织品业,还是20世纪80年代的机械工具、家电、钢、汽车、摩托车、半导体、超级计算机、电子通讯、农产品、金融服务业,都陆续成为美国国会对日本施以贸易保护的对象。

再次,从贸易的规则来看,日本对美贸易特别是对美出口贸易受制于美国国内贸易立法和美国对世界贸易规则的操控。1955—2008年间,美国针对日本市场准入问题所援引的301条款次数达16次,在关贸总协定 (GATT)和WTO框架下展开的争端次数达15次;1975—1997年间,美国运用保障措施和反倾销诉讼逼迫日本实施自愿出口限制 (VER)的案例达10件⑤Bown,Chad P.and Mcculloch,R,.“U.S.-Japan and U.S.-China Trade Conflict:Export Growth,Reciprocity,and the International Trading System”,World Bank Policy Research Working Paper No.5102,2009.。

相比日本而言,中国尚处于“制造型”经济发展阶段,技术创新能力无法与美国相提并论,因而在生产结构方面受到美国一定程度的控制。但从贸易的流向、内容和规则来看,美国并不具备控制美中生产—贸易结构的足够能力。

首先,从贸易的流向来看,尽管美国也是中国商品出口的重要对象国,但中国对美出口商品的相当比例是由在华直接投资的跨国公司 (包括美国跨国公司)所占据,这些公司尤其是美国公司并不赞成美国政府在人民币汇率问题上向中国过度施压。同时,中国既向美国大量出口,又从美国大量进口,中美贸易的双向特征明显,因而在美国国内也存在着反对对中国人民币汇率过度施压的众多利益集团。

其次,从贸易的内容来看,尽管排名前两位的计算机设备和通讯设备等技术含量较高的工业制成品在中国输美商品中占有27.1%的比重,但中美两国现阶段的贸易模式仍以产业间贸易为主,中国产品对美国国内市场的补缺作用远大于它对美国国内市场的竞争,来自中国的质优价廉的商品客观上压低了美国国内的物价水平,没有“中国制造”的日子对美国普通民众而言简直就是一种痛苦的体验①美国记者萨拉·邦焦尔尼曾带领自己的家庭亲身体验了一年里没有“中国制造”的感受,得出的结论是:没有中国货你也可以活下去,但是生活会越来越麻烦,而且代价会越来越大,以后10年我可能都没有勇气再尝试过这种日子了。参见萨拉·邦焦尔尼《离开中国制造的一年:一个美国家庭的生活历险》,闾佳译,机械工业出版社2008年版。。

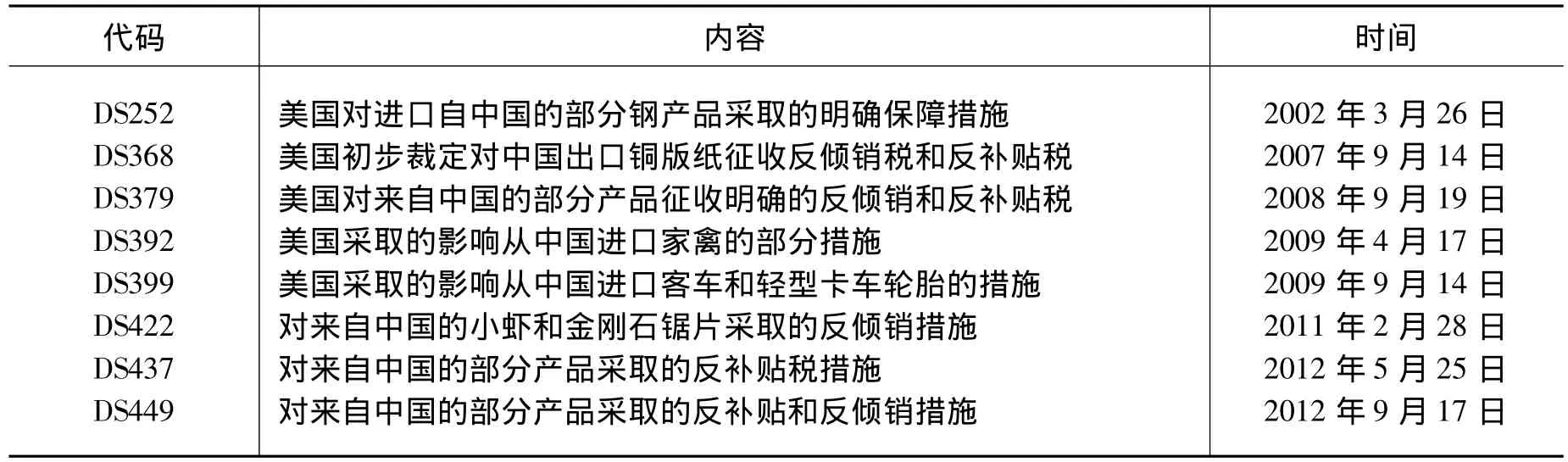

再次,从贸易的规则来看,入世以来,中国已不再是美国反倾销、反补贴和保障措施的被动接受者。一方面,中国日益重视借助WTO争端解决机制来应对美国的不公平贸易做法,2002年3月—2012年9月间,中国共向WTO争端解决机制提请了8起针对美国歧视性和保护性贸易行为的诉讼 (见表3)。另一方面,在中美双边贸易争端中,中国开始对美国歧视中国产品的贸易保护主义采取针锋相对的博弈策略,2009年的“轮胎特保案”就是一个典型的例证。在此案中,针对美国总统奥巴马要在3年内对部分中国轮胎征收进口附加税的做法 (第一年的税率为35%,第二年为30%,最后一年为25%),中国除了寻求在WTO框架下协商解决外,也在2个月后(2009年11月11日)对美国向中国出口的汽车发起了反倾销和反补贴调查②参见Morrison,Wayne M,.“China-U.S.Trade Issues”,CRS Report for Congress,RL 33536,July 29,2010,p.27。。

表3 中国在WTO框架下对美国提起的争端解决诉讼

(三)美国欠缺控制美中金融结构的能力

同样是资助美国货币和金融霸权的债权大国,中国与日本在回应美国汇率外交压力的态度和能力上有着显著的区别。对日本来说,20世纪80年代是美国的“金融黑船”频繁来袭的时代,金融自由化和日元对美元汇率大幅度升值成为日本不得不吞下的苦果。这说明,尽管当时日本的私人银行业已在国际资本市场上崭露头角,中央政府也拥有对美国财政部债券的巨额投资,但日本却无力掌控美日金融结构的主导权。对此,国外学者对日本金融权力的估计显然是盲目乐观甚至是言过其实了①参见 Helleiner,Eric,“Money and Influence:Japanese Power in the International Monetary and Financial System”,Millennium:Journal of International Studies,Vol.18,No.3,1989,pp.343-358;Helleiner,Eric,“Japan and the Changing Global Financial Order”,International Journal,Vol.47,No.2,1992,pp.420-444。。

与之相比,中国在面对美国的汇率外交压力时则保持着人民币汇率制度改革和汇率水平调整的主动性、渐进性和可控性,在美国塑造和控制的金融结构中具有一定程度的政策自主。这主要源于以下三个因素:

第一,在推进储备资产多样化、参考一篮子货币调节人民币汇率的基础上,中国自2008年以来逐渐加大了人民币国际化的步伐,稳步提升人民币作为储备货币、结算货币和投资货币对境外政府、私人 (自然人和法人)和国际组织的吸引力。

首先,从人民币作为储备货币的功能来看,为应对2008—2009年全球金融危机,中国在原有双边货币互换协议的基础上,分别同中国香港、韩国、印度尼西亚、马来西亚、阿根廷、白俄罗斯签署了额度为2000亿、1800亿、1000亿、800亿、700亿、200亿的本币互换协议②Allen,William A and Moessner,Richhild,“Central Bank Co-operation and International Liquidity in the Financial Crisis of 2008-09”,BIS Working Papers No.310,May 2010.,为人民币成为境外政府所持有的储备资产创造了前提条件。

其次,从人民币作为结算货币的功能来看,自国务院及其直属职能机构 (中国人民银行、财政部、商务部、海关总署、国家税务总局、银监会)先后在2009年4月和2010年6月两次出台加快跨境贸易人民币结算试点的政策以来,香港已成为境外人民币的主要结算市场。据统计,在2012年前9个月,香港银行业经手的人民币贸易结算额合计19300亿元,已经超过2011年全年的总和③Hong Kong Monetary Authority,“Briefing to the Legislative Council Panel on Financial Affairs”,19 November 2012,p.65、66.。

再次,从人民币作为投资货币的功能来看,香港已成为人民币的主要离岸投资场所。与香港作为人民币结算中心的发展趋势相对应,香港银行业的人民币存款数额大幅增长。截至2012年9月底,未清偿的人民币客户存款和定期存单分别为5457亿元和1154亿元,两者合计6611亿元④Hong Kong Monetary Authority,“Briefing to the Legislative Council Panel on Financial Affairs”,19 November 2012,p.65、66.。为满足这些境外人民币存款的投资需求,2007年中国人民银行与发改委共同发布《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券暂行管理办法》,“点心债券”(dim sum bonds)作为第一支离岸人民币投资产品逐渐受到发行人和投资人的追捧。自2007年7月中国国家开发银行发行第一支“点心债券”以来,该投资产品的发行经历了规模上从缓慢增长 (2007年100亿元、2008年120亿元、2009年160亿元)到快速崛起 (2010年410亿元、2011年1900亿元、2012年前9个月2250亿元)⑤Wong,Jenny Yee,“Development of Dim Sum Bonds in Hong Kong's Offshore RMB Market”,Iakyara,Vol.152,12 November 2012,pp.1-6.,发行主体所在地域从境内拓展到境外、所在行业从金融和政府财政部门延伸至制造业、服务业和国际经济组织。

第二,在中国成为美国财政部债券最大的外国持有者的同时,同样值得关注的是,中国此间也曾多次对其所持有的美元债权做出过阶段性的调整。根据美国财政部网站TIC系统公布的统计数据,我们可以观察到,中国曾于2009年10月—2010年2月、2010年12月—2011年3月、2011年7月—2011年12月间,3次较长时段地减持美国财政部债券,时间跨度分别为5个月、4个月和6个月;2008年9月—2009年10月、2010年6月—2010年11月间,2次较长时段地增持美国财政部债券,时间跨度分别为14个月和6个月;进入2012年,中国对美国财政部债券的持有则呈现出“增持→减持→增持→减持……”的交替性演进特征。这些现象的出现,一方面反映了中国对美元持续贬值将导致其持有的美元资产大量缩水的担心,另一方面则是中国对美国不断对华施展汇率外交所作出的一种策略性回应。事实证明,“增持与减持”货币策略的交替使用,既换来了美国财政部承诺中国投资于美国的美元资产不会大幅缩水的口头保证,又有效地牵制了美国国会逼迫财政部将中国定性为“汇率操纵国”的企图,进而在一定程度上缓和了来自美国的汇率外交压力。

第三,中国在资本与金融项目开放的问题上采取的是稳健、有序、可控的原则,并在开放过程中适时、适当地照顾了美国金融集团的利益需求。一方面,中国的金融自由化进程是在遵循WTO相关规则的基础上,结合中国的国情循序渐进展开的,既没有出现日本精英层在20世纪80年代大力推进本国金融自由化的雄心和充当国际金融大国的强烈冲动①关于20世纪80年代日本精英层金融自由化的雄心和冲动,参见高柏《日本经济的悖论——繁荣与停滞的制度性根源》,商务印书馆2004年版,第204-207页。,又没有经历日本在20世纪90年代后期实施的“金融大爆炸”(Big Bang)的错误决策,从而没有出现像日本那样的私人资本大量输出到美国金融市场的情形。另一方面,中国的资本与金融市场的开放过程有美国金融利益集团的大量参与。继陆续放开对外资 (包括美资)金融机构经营人民币的业务和地域限制后,中国又逐渐引入合格的境外机构投资者 (QFII)②QFII是一国在货币没有实现完全可自由兑换、资本与金融项目尚未开放的情况下,有限度地引进外资、开放资本市场的一项过渡性制度。它要求外国投资者若要进入一国证券市场,须符合一定条件,在得到该国有关部门的审批后汇入一定额度的外汇资金,并转换为当地货币,通过严格监管的专门账户投资于当地证券市场。制度,对外资有限度地开放本国的证券市场。截至2012年3月,中国的QFII名录中共有合格的境外机构投资者150家,有美国背景的达29家,占近1/5强,其累计获批额度为59.85亿美元。在参与中国货币与金融市场的竞争中,美国金融利益集团与中国形成了一定的“共容利益”,过度的人民币升值并不符合它们在华的长远投资利益,它们因而成为反对美国国内压迫人民币大幅升值的重要力量。

四、中国的应对方略

美国的对华汇率外交是在两国相互依赖程度日渐加深、美国对华贸易赤字激增的背景下展开的。在这一过程中,凭借对美中生产结构、贸易结构和金融结构的塑造与控制,美国压迫人民币升值的努力收到了一定成效。但是,由于不具备塑造与控制美中安全结构的能力、欠缺控制美中生产—贸易结构及金融结构的足够能力,美国在对华汇率外交中所体现出的货币权力是有限的。反观中国,尽管没有像当年的日本那样任由美国敲打,但这一过程也暴露出中国作为“制造大国,创造小国”、“贸易大国,金融小国”、“持有美债大国,对美权力小国”的战略困局。为了在今后的美中汇率外交中占有更多的主动,中国有必要在以下三个方面做出应对:

第一,在微观层面上重视相关美国利益集团的能动性。利益集团的广泛存在及其在美国政治生活中的游说活动,是影响美国对他国货币权力的大小和有效性的重要微观机制。在美国对华汇率外交中,自始至终都存在着两股力量的博弈,既有在美中经贸关系中利益受损因而主张对人民币汇率不断施压的利益集团,如美国的劳工组织 (劳联和产联)、全美制造商协会、钢铁业协会、健全美元联盟、公平货币联盟等,也有因美中经贸往来获益而反对压迫人民币升值的利益集团,如美国商会、美中贸易全国委员会、金融服务论坛、金融服务圆桌会议、美国大豆协会、服务业联盟、在华投资企业和金融机构等,双方都积极游说美国国会和行政机构,以期影响美国对华汇率外交。对中国来说,在回应美国的汇率外交压力时,应充分调动与其存在“共容利益”的美国利益集团的能动性,形成对与中国存在利益冲突的美国利益集团的有力制衡。

第二,在中观层面上加强各种结构性权力。塑造和主导世界体系中各种权力结构类型的能力,是决定一国对他国拥有权力和权威大小的关键。中国若要在同美国漫长的货币“拉锯战”中赢得主动,不仅需要在安全、生产和贸易等“硬实力”(hard power)方面做足功夫,也要在金融、知识等“软实力”(soft power)方面强化自身,甚至要在熟练地搭配运用“安全、生产、金融、知识、贸易”等“巧实力”(smart power)方面付出努力。

第三,在宏观层面上推进中美之间的沟通、协调与合作。根据罗伯特·帕特耐姆 (Putnam)的“双层博弈”分析,影响一国外交政策的因素不仅包括国内政治,还有国际社会的反应①Putnam,Robert D,.“Diplomacy and Domestic Politics:The Logic of Two-Level Games”,International Organization,Vol.42,No.3,1988,pp.427-460.。从美国的汇率政策来看,财政部既要对美国国内利益集团提出的压迫人民币升值的要求作出适当的回应,又要避免将中国定性为“汇率操纵国”,以防激怒中国。这样,中美之间的战略经济对话(SED)②首次SED召开于2006年12月,前后共召开4次,最后一次召开于2008年12月。根据美国财政部的一份声明,SED旨在“讨论长期的战略挑战,而非寻求对当前问题的及时解决”,通过现有的双边对话为寻求具体的结果提供一个强大的基础。参见 U.S.Treasury Department press release,December 15,2006。及随后的战略与经济对话 (S&ED)③首次S&ED召开于2009年7月。截至2012年5月,中美双方共召开了4次S&ED,就两国共同关心的经济和金融问题达成了诸多共识。就成为美国财政部参与对华汇率外交的重要平台。对中国来说,SED和S&ED也是其借以增进中美两国高层共识、消除彼此分歧的重要宏观机制,通过该机制下的沟通、协调与合作,中国能够同美国就彼此共同关心的货币和金融问题交换意见、汇聚预期、作出承诺,在一定程度上化解来自美国的汇率外交压力,弱化美国所拥有的货币权力。此外,中国需要在IMF、WTO、二十国集团 (G20)等主要的国际经济治理机制下与美国积极开展相互协调与合作,谋求在制度化和机制化的国际轨道上化解来自美国的汇率外交压力。