新解张居正改革——以考成法为中心讨论*

胡铁球

近年来,张居正以改革者的历史形象频繁出现在各类媒体上,从影视作品到百家讲坛,均一致肯定张居正励精图治、大刀阔斧的改革历程,对其考成法、一条鞭法、清丈田亩等改革措施倍加颂扬,塑造出一个“高、大、全”的“救时宰相”形象,这也代表着当今史界有关张居正研究的基本论调①有关张居正研究的论着极其繁多,用汗牛充栋来形容,绝不为过,但在成百的论著中,基本上都是赞扬有加 (参见冯明《近三十年来国内张居正研究综述》,《长江大学学报》2010年第3期)。在为数不多的批评张居正论文中,无非是围绕其贪污、权谋、败坏科举等方面来展开,对其改革还是肯定有加 (参见田澍《腐败与弊政:张居正施政的另一面》,《西北师大学报》2001年第6期;朱丽文:《一代“宰相之杰”张居正的另一面》,《怀化学院学报》2007年第1期;樊树志:《张居正的另一面》,《东方早报》2010年5月9日)。另外,田澍还认为张居正的改革是沿袭嘉隆新政而来,提出了张居正仅是切实推行原来的新政,也提出了张居正没有着手解决当时社会最为棘手的宗藩等问题,这些论断有道理,但也有问题,比如其过分强调了嘉靖新政的历史地位,其实,明朝大规模改革启动于宣德时期,如赋役货币化、考成法、粮里制度变革等,皆是从那时候开始,以后各朝基本沿着宣德时期的思路在推动改革,至于其认为张居正是“嘉隆万改革终结者”,显然是不成立的,张居正之后,不仅宣德以来的改革依然推行,在某些方面还在继续推广和改进,比如均田均役等改革 (田澍:《嘉靖革新视野下的张居正》,《学术月刊》2012年第6期)。。尤其是他推行的考成法,被郦波等学者称为“神奇的考成法”,似乎此法一出,明代百病皆除。张居正自己也认定:“近年以来正赋不亏,府库充实,皆以考成法行,征解如期之故。”②《明神宗实录》卷111,万历九年四月辛亥,(台北)中研院历史语言研究所1968年影印本,第2128页。本文所引《明实录》都与此版本一致。然而,王夫之、万斯同、谷应泰、傅维鳞等人却相反,不仅不看好其考成法,而且一致认为张居正的考成法恰恰是造成明亡的一项重要原因③参见王夫之《黄书噩梦》,古籍出版社1956年版,第7-9页。万斯同:《群书疑辨》卷12《书张居正传后》,《续修四库全书》,上海古籍出版社2002年版,第1145册,第636页。本文所引《续修四库全书》都与此版本一致,以下简称“续修四库全书本”。谷应泰:《明史纪事本末》卷61《江陵柄政》,中华书局1977年版,第960页。傅维鳞:《明书》卷150权臣传二《张居正》,王云五主编万有文库本,(上海)商务印书馆1936年版,第2987页。。

一、明代政绩考核标准的演变

“赋役完欠”历来是考核官员政绩的依据之一。明初,因粮长制和里甲制度相继建立,赋役征纳经收及解运皆由他们负责,故官员政绩考核主要是倾向民生与教养。早在洪武元年,朱元璋在任命宋免为开封府知府时,特别告诫:“汝往治郡,条在安辑人民,劝课农桑,以求实效。”①《明太祖实录》卷37,洪武元年十二月辛卯,第749页。洪武五年,其严格规定:“有司今后考课,必书农桑学校之绩,违者降罚。”②《明太祖实录》卷77,洪武五年十二月甲戌,第1409页。又“洪武五年下诏,有司考课首学校、农桑诸实政”,这个诏令得到切实贯彻,如“日照知县马亮善督运,无课农兴士效,立命黜之”③《明史》卷281《循吏传》,中华书局1974年版,第7185页。。又如“山西平远主簿成乐秩满来朝,上其考曰: ‘能恢办商税’,帝曰:‘税有定额,若以恢办为能,是剥削下民,失吏职也’”,因而黜之④《明史》卷81《食货五》,第1975页。。

这些地方官皆因专于赋税而疏忽了农桑学校之绩而受到惩责。在洪武十八年复设粮长制度时,洪武帝规定地方官员的职责是“专意治道”⑤参见《明太祖实录》卷65,洪武四年五月乙亥,第1232页。,即“教化风俗乃有司之首务”,并说“钱粮尽在民间,征敛不足,其顽在民,何尝即责有司”⑥朱元璋:《大诰》,“设立粮长第65”,续修四库全书本,第862册,第262页。。《大明令》明确规定:“凡各处府州县官员任内以户口增、田野辟为尚。所行事迹,从监察御史按察司考覆明白,开坐实迹申闻,以凭黜陟。”⑦张卤:《皇明制书》卷1《大明令·吏令》,续修四库全书本,第788册,第3页。显然,在朱元璋眼里,地方官员最核心的任务是民生与教养,而赋役完欠次之。

在制度层面,朱元璋颁布了《授职到任须知》,里面列举了31项具体事务⑧正德《明会典》卷10《授职到任须知》,《影印文渊阁四库全书》,(台北)商务印书馆1986年版,第617册,第90-92页。本文所引《影印文渊阁四库全书》都与此版本一致,以下简称“四库全书本”。,其中农桑成为考核与考察官员最核心的依据,故永乐间,朱棣命令礼部“移文中外诸司,一遵成宪,爱恤军民,必崇实惠,且以农桑衣食之本,必及时劝课”⑨《明太宗实录》卷194,永乐十五年十一月癸酉,第2044页。。直到宣德二年,谕旨仍称:“付之守令者,欲其教养之而已。”[10]《明宣宗宝训》卷3《重守令》,宣德二年三月辛丑,第197页。故明初考核官员政绩以民生、教养作为主要标准而赋役完欠次之。在这种考核标准下,官员们特重田地复耕和开辟、招揽流民和建立淳朴的民风,史称: “刑比为极轻。”[11]光绪《海盐县志》卷10《食货考·役法》,《中国方志丛书》,(台北)成文出版社有限公司1975年版,华中地方·第207号,第1036页。

随着地方政府收回粮长、里长诸权而独揽赋役征调大权以后[12]参见胡铁球《粮长权力体系的构建及其与地方官吏的权力冲突》,《宁夏大学学报》2011年第1期。,其在“赋役完欠”上的责任就显得突出了,以后地方政府将大部精力放在追征赋役方面,所谓民生问题已次之又次了。这时中央政府所制定的官员政绩考核标准也发生变化,开始着重于“赋役”追征了,而且愈来愈升级,甚至成为惟一的依据。宣德前期还在高调“教养”问题,但到宣德五年便规定:“天下官员三年六年考满者,俱令赴部给由,所欠税粮立限追征。九年考满就便铨注任内钱粮完足,方许给由。”[13]正德《明会典》卷14《考功清吏司》,四库全书本,第617册,第143页。这意味着明代考核标准开始向“赋役完欠”这一项倾斜。

随着地方官员在赋役与词讼方面不断集权,虽然当时官方考核官员强调以“六事”为准,即“学校、田野、户口、赋役、讼狱、盗贼之六事者,乃国朝督察守令之令典”[14]林希元:《同安林次崖先生文集》卷9《赠郡侯西川方公朝觐序》,《四库全书存目丛书》,齐鲁书社1997年版,集部,第75册,第602页。,但实际上甚少得到贯彻,而愈来愈多地专注于“赋役完欠”。到弘治十六年,政府规定:“凡天下官员三、六年考满,务要司考府,府考州、州考县,但有钱粮未完者,不许给由。”①万历《明会典》卷12《吏部十一》,中华书局1989年版,第72页。“赋役完欠”至此已经发展到“一票否决”了,故到弘治后期时,王鏊丁忧回苏州,沿途“历数十郡县人,入其疆,其六事举者盖少也,独得三四人焉耳”②王鏊:《送姜太守改任守 (宁)波序》,载《吴都文粹续集》卷47,四库全书本,第1386册,第482页。。“六事”考核标准已成具文。至正德年间,掌管考核官员大权的抚按所到之处,也只不过“审罪囚,理词讼,检钱谷,如斯而已”③林希元:《同安林次崖先生文集》卷2《王政附言疏》,《四库全书存目丛书》,集部,第75册,第464页。。至此, “六事”已经明确缩减为“钱谷词讼”两事了。

到嘉靖时期,钱谷愈显得重要了,嘉靖二年,户部议令:“天下官吏考满迁秩,必严核任内租税,征解足数,方许给由交代。”④《明史》卷78《食货志二·赋役》,第1898页。“严核”两字可体味出当时对“赋役完欠”极端重视,至嘉靖五年,根据户部的建议,“凡征解未完者,籍记多寡,着为限程,限内皆停俸,以完日支给,过限者并下巡按逮问,送吏都降用”⑤《明世宗实录》卷60,嘉靖五年正月辛丑,第1413页。。至此,“赋役完欠”不仅决定官员的政治前途,而且还与“薪俸”直接挂钩,即在规定期限内,官员没有完成一定比例的赋役征收,便要“停俸”,甚至要降级,政绩考核转向“赋役完欠”一事已经相当明显了。

关于因赋役拖欠而“停俸”与“降级”,最初规定得比较宽松,但随着明代财政愈来愈紧张,其标准不断提升,至张居正的“考成法”而达到顶峰。万历十一年七月,户科都给事中萧彦言:

查得嘉靖三十一年,未完五分以上者,住俸督催。三十四年,未完四分者,降俸矣。三十七年未完三分者,住俸矣。隆庆五年,则完不及八分者住俸,又议带征矣。万历元年因之,愈议愈增,岂为不重。而万历四年部臣建议加八分为九分,又将未完宿负带征二分并算,则是一年而完十分以上者,有司者惮于降罚而敲朴随之,民力不能胜而逃亡随之,此不谓竭泽而渔乎?⑥萧彦:《敬陈末议以备采择以禆治安疏时政五事》,载陈子龙《明经世文编》卷407,中华书局1987年版,第4425页。吴亮:《万历疏钞》卷13《时务类》,续修四库全书本,第468册,第540页。

据上述材料,自嘉靖三十一年到万历四年,明政府有关“住俸”标准共有六次提升,到隆庆五年时已经达到了“八分考满”的高标准。自隆庆五年开始,官员便建议把“带征”亦放入考核中,所谓“带征”就是对以往历年拖欠赋役进行追征,但因过于苛刻,开始没有推行,到万历二年,因张居正的推动,便议定:“除完纳八分……仍照例每年带征二分。”⑦《明神宗实录》卷52,万历四年七月丁酉,第1212页。即增加到“十分”才能考满。至万历四年,又规定:“见年应征钱粮完数不及九分,府州县掌印管粮官,照例降调。”除此之外还要带征二分⑧《明神宗实录》卷52,万历四年七月丁酉,第1212页。,故萧彦说:“以九分为及格,仍令带征宿负二分,是民岁输十分以上也。”⑨《明史》卷227《萧彦传》,第5964页。即增加到“十一分”才能考满,这就是鼓励地方官员横征暴敛了。

张居正死后,萧彦便提出带征与额征通算,以九分为考满的标准[10]萧彦:《敬陈末议以备采择以禆治安疏时政五事》,载陈子龙《明经世文编》卷407,第4425页。,后在申时行的推动下,明政府又于万历十一年改定: “每年带征二分,并见任 (年)钱粮总算,完及八分,即免参罚。”[11]《明神宗实录》卷141,万历十一年九月壬午,第2622页。此“八分考满”之新规,终万历一朝不变[12]丁宾:《丁清惠公遗集》卷4《奏疏·查核课银举劾以肃芦政疏》,四库禁毁书丛刊本,集部,第44册,第120页。。

早在订立“八分考满”新规时,浙江抚臣张佳胤“仍以旧例请”,但户部“窃恐有司苦于降罚,百姓苦于征求,势不能取盈,必将上下相蒙,久之,则废阁如前矣”[13]。所谓“势不能取盈”,就是说张居正“竭泽而渔”的考成法不切实际,地方官员根本无法完成,开始几年还行,因为老百姓还有一些积蓄,能够经得起收刮三四年,到万历七年开始,便出现了困境,对此,作[13] 《明神宗实录》卷141,万历十一年九月壬午,第2622页。为张居正的同党张学颜是如此奏报的:

自辅臣奏行考成之法,将二三十年积逋严行清理催督。故今太仓所储,视之嘉隆间,虽稍有积余,若视之国初不十之三四耳,然抚按因此罚俸,有司因此降斥,小民因此空竭。自万历七年之后,旧欠无复可追,太仓渐以告匮,年复一年,入愈少而出愈多。①张学颜:《题停取帑银疏》,载陈子龙《明经世文编》卷363,第3917页。

张学颜上述之言应是可信的,万历十年二月,张居正自称:

然尚有一事,为民病者,带征钱粮是也……查得江南苏松等府,拖欠本折银七十一万一千三百五十余两,淮扬等府二十三万九千六百三十余两,山东三十三万二千七百一十余两……一体蠲免,从之。②《明神宗实录》卷121,万历十年二月丁酉,第2259页。

显然,到万历七年以后,张居正以“带征”入考成法已经难以为继,所以不得不“一体蠲免”,即前述所言的“废阁如前”,因此明政府没有接受张佳胤建议,而且还特别强调:“务将见行事例查明画一,毋得参差抵牾,有乖政体。”③《明神宗实录》卷141,万历十一年九月壬午,第2622页。但时隔三年后,即万历十四年,神宗就后悔“八分考满”的标准,史称:“辅臣票拟罚俸,上疑其太轻。”对于这个责难,申时行等辅臣以四条理由给予答复:一是在新的考成法下,“报完者多,未完者少,比于先年 (张居正当国末期)不啻倍蓰”;二是若推行严苛的考成法,“有司以库藏空虚,无从措处,多方 (加)捶楚,则无辜就毙,百姓不安,盗贼蜂起,此臣等所大惧也”;三是“若以此重责抚按,亦不过严督司道比较州县,州县无策,唯凭应捕人役,将平民拷逼承认,抵数报完,无辜被冤,此臣等所大虑也”;四是 “(官员)若畏避参罚,急促了事,又恐有鍜链文,致潦草疏略之弊,此亦非治体之所宜也”。听了申时行等一席话后,神宗“然之”,便打消了变更考成法的想法④《明神宗实录》卷170,万历十四年正月癸庚,第3084-3085页。。

但随着明代财政不断困窘,不少大臣要求恢复张居正苛刻的考成法。万历三十八年,宣府巡抚都御史薛三才回忆了张居正考成法的辉煌成果,奏请“严考成”⑤《明神宗实录》卷476,万历三十八年十月巳丑,第8994页。。万历四十五年,户部尚书,李汝华因财政短缺,奏请“严考成”⑥《明神宗实录》卷553,万历四十五年正月乙亥,第10441页。。当时的明朝已经风声鹤唳,财政危机十分突出,而明代的官僚集团又缺乏智慧来解决这个棘手的问题,只好用张居正的办法来救弊,但要恢复张居正的旧政,必须得为张居正平反,于是当神宗去世后,便有人鼓噪为张居正正名,此事终于在天启元年得以实现⑦《明神宗实录》卷125,万历十年六月丙午,第2336页。,随后便恢复张居正的考成法。天启三年七月,户科都给事中尹同皋言:

考成见例,凡本年银两,欠一分者,州县印粮官住俸督催。欠二分三分者,降俸二级。欠四分五分者,降职二级,俱戴罪督催。欠六分七分者,降职二级,起送吏部调用。欠八分九分者,革职为民。⑧《明熹宗实录》卷36,天启三年七月壬辰,第1844、1844-1845页。

据上述史料,天启初年的考成法恢复了“十分考满”的标准,已经十分严苛了,但尹同皋认为还不够严厉,其建议:

凡入考成者,俱宜加等科算,旧住俸者改降俸,旧降俸者改降一级,旧降二级者改降三级,俱赴吏部处分别用。其甚者革职为民,虽有升任革任丁忧事故等项,俱一体究论。又以府属州县之完欠论府官,以布政司属府州县之完欠论布政使,以各省直之完欠责十三司之开报,并以十三司之综核定十三司之贤否。而先年省直抚臣亦有因钱粮不完住俸者,今请得而并论。⑨《明熹宗实录》卷36,天启三年七月壬辰,第1844、1844-1845页。

这个建议居然打动了皇帝的心,要求下有司知之,这不仅恢复了张居正的考成法,而且有过之而无不及。至崇祯,考成之苛刻愈演愈烈,故王夫之言:“温体仁全师江陵之术而加甚焉。”①王夫之:《黄书噩梦》,古籍出版社1956年版,第8页。从此以后,史称:“自是考选将及,先核税粮,不问抚字,专于催科,此法制一变也。”②谷应泰:《明史纪事本末》卷72《崇祯治乱》,中华书局1977年版,第1182页。而对于未能完成赋役任务的官员,中央政府无非采取降俸、降级、代赔甚至开除等处罚手段。

由于江南地区赋役繁重,繁重到难以追征到政府规定的数额,根据当时明政府的官员政绩考核的标准,在江南当官的最好结局是平调,而降俸、降级却成为家常便饭。祁彪佳言江南:“积案如山,积欠若海,有司无一官不降,无一官不罚。以一钱不取之知府方岳贡,至于降而无级可降,罚而无俸可罚。”③祁彪佳:《宜焚全稿》卷6,续修四库全书本,第492册,第413、429页。江西亦如此,史载:“江西巡按御史倪元珙题前事内开江右十一郡七十八州县,其罚俸降级几十人,而六七人为海内所无之事,臣巡役经年,备查案牍,见钱粮之拖欠,或以千计,或以万计,或以年计,或以数年计……司府州县不特升迁异路,抑且古今隔世。”④毕自严:《度支奏议》新饷司卷36《覆江右催科考成事宜疏》,续修四库全书本,第486册,第703-704页。故明末,“赋役完欠”成为地方官员最紧迫的公务,皇帝时不时下旨“严催钱粮”,要抚按查参拖欠,申饬考成,“速报职名,并勒完离任”⑤祁彪佳:《宜焚全稿》卷6,续修四库全书本,第492册,第413、429页。。

那么,明代中后期的考成法究竟给明朝社会以及政府带来了什么呢?

二、考成法引起的“酷比”等问题

1.考成法引起的“酷比”现象

自明代中叶起,以“赋役完欠”为核心的政绩考核标准,直接导致了“比限制度”的诞生。所谓“比限”,就是政府根据赋役册籍查核完欠,对于所欠部分进行“追征”,“追征”方式通常包括锁拿、杖打、囚禁等各种手段,以此来强迫各纳税者及相关责任人,在规定的期限内完纳赋役,直至垫赔的一种制度,故又叫“追比”⑥参见胡铁球《明清歇家研究》,华东师范大学历史系2010年博士论文。。由于追征是否有效,关乎着赋役完欠,影响着官员的升迁及自身的生计,所以“追比”显得十分残酷,史称“酷比”。万历十一年八月,南京户部主事方端言:“自居正当事,严申未完之罚……以致深刻者获超迁,抚字者多后患,此其诲人贪酷。”⑦方端:《追夺在奸滥谥以彰国法疏》,载吴亮《万历疏钞》卷36《谥恤类》,续修四库全书本,第469册,第379页。明代的“酷比”现象,集中体现在以下二个方面。

其一,手段残忍。明代官员为了升职且保生计,追征赋役无所不用其极,这种案例,文献记载俯拾皆是。如万历初年的莒州,连续几任知州,采取了“风搅雪”、“打萝拐”、“脑箍”等各种惨无人道的酷刑来追征。史称:

潘公鎏比逋于演武场,用竹板交杂而笞,名“风搅雪”;判玺扣民足踝,名“打萝拐”。淫刑而墨饱箧,用谲逃去。万历初,金溪刘子汾……更为酷刑。堂上用脑箍,其法以索束头,二木如拳抵其,一绞则睛出寸余,人立毙,以水渍之,良久始苏。同捕衙拶指,竹板判以二皮鞭束为一,鞭臀比粮,日历四衙,尝各刑具,皮尽见肉,肉尽露骨,每驱逐出入,以重铁索穿系于头,手足并行,腥臭四扑,痛甚不能前者,官役以足促其疮,以索顿项……于是毙刑杖者,尸积城隍庙后,可筑京观……民谣曰:八百冤魂朝上界,三千黎庶散他乡。是时冤死岂止八百……入其境内,百里无烟。⑧民国《重修莒志》卷26《经制志·财政·田赋》,第2-3页。

在张居正近似病态的考成法下,官吏在追征赋役过程中变得毫无人性,刑比一个比一个酷,仅刘子汾在任二年期间,莒州因追比之故,被打死乡民就有800余人,出现了“尸积”的惨景,这种连年酷比导致大批乡民逃亡,出现了“入其境内,百里无烟”的荒芜景象。上述情形,绝不是莒州独有现象,而是万历以后的普遍现象。万历三年,傅应祯言:

完不及分数者,抚按听参,郡县听降,诸司望风而股栗……钱粮一日未完,则俸一日不开,俸一日不开,则罪谴一日未释,彼之处心积虑设法杖并者将无不至,而民之椎膏折髓,彼暇顾哉!盖朝廷以此责成抚按,抚按以此责成郡县矣。其取盈於民者,亦势也。尝见披枷带锁相藉于道路,提携保抱,逃窜于他境,形似失巢之鸟,苦如游釡之鱼。身请为佣、妻鬻为妾以偿者有之,家产尽绝待毙桎梏而无完者亦有之,咨嗟愁叹,声彻于天!①傅应祯:《披血诚陈肤议以光圣治疏》,载吴亮《万历疏钞》卷1《圣治类》,续修四库全书本,第468册,第22页。

显然,在张居正的严酷考成法之下,全国出现了大规模的酷比现象,许多老百姓被官府收刮得家产尽绝、鬻妻卖子,以至于在流亡途中,依然“形似失巢之鸟,苦如游釡之鱼”,这应是当时老百姓生活的真实写照。万历四年,年幼的皇帝与张居正讨论考成法的利弊时,言:“近因行考成之法,惧或降罚,遂不分缓急,一概严行追并……咸谓朝廷催科太急,不得安生……致(百姓)流离失所,朕甚悯之。”②《明神宗实录》卷52,万历四年七月丁酉,第1211-1212页。连小皇帝朱翊钧都知道“酷比”给人民带来了“不得安生”和“流离失所”,可见其普遍性。

即便如此,张居正不仅没有降低“赋役完欠”标准,而且要求官员完粮“十一分”,公然鼓励横征暴敛,甚至把国家的安危全押在“赋役完欠”一事上,张居正认为:“夫均徭、赋役、里甲、驿递,乃有司第一议,余皆非其所急也。四事举则百姓安,百姓安则邦本固。”③张居正:《张太岳集》卷25《答保定巡抚孙立亭》,上海古籍出版社1984年版,第298页。在这种政策导向下,以至于在追比之中,上下形成了“虽用重刑不以酷论”④吕坤:《新吾吕先生实政录》卷4《征收税粮》,《官箴书集成》,第1册,黄山书社1997年版,第507页。的共识。正因为如此,所以莒州的情形不是个别现象,实际各地大体类似。万历十一年七月,有“风节矫矫”之称的郭惟贤⑤道光《广东通志》卷281《列传十四·尹瑾》,续修四库全书本,第674册,第753页。言:“立法适中,则其法可久。自往时辅政者,以考成之法,绳天下地方诸臣,奉行太过,文罔日密,民命日残。说者谓海内元气虚耗,多由于此。”⑥郭惟贤:《乞大赐蠲恤并查议考成疏》,载施沛《南京都察院志》卷29《奏疏三》,明天启刻本,第10页。很显然,万历初年的部分官员已经清醒意识到这种杀鸡取卵的考成法,会导致国家元气大损,且从“海内元气虚耗”来看,张居正当国期间的酷比与流民涌动并非个别地区,而是带有全局性的问题,幸亏申时行等果断停止这个病态的考成法,使得老百姓休养生息一段时间,故王夫之言:“申、王二相反江陵而过为纵弛,乃以资言利者之口实。”⑦王夫之:《黄书噩梦》,古籍出版社1956年版,第8页。然而,天启以后全师张居正,酷比问题依然十分突出。如崇祯元年,户科给事中瞿式耜上言:“郡县催科苛政,无一事不入考成。官于斯土者,但愿征输无误,以完一己之功名,谁复为皇上念此元元者哉!故一当催征之期,新旧并出,差役四驰,杻系枷锁,载于道路;鞭笞拶打,叫彻堂皇……卖子鬻妻,逃亡遍野。而户下所欠,终无着落,以累其宗族、亲戚者,又不知凡几矣。”⑧瞿式耜:《瞿式耜集》卷1《清苛政疏》,上海古籍出版社1981年版,第39页。

其二,灾荒之时,依然酷比不绝。在明代,官员为了考成,常常泯没人性,在大灾面前,依然酷比不断。如崇祯三、四、五、六年,河南连年大旱,致使“秋既无收,麦又难种。野无青草,十室九空。于是有斗米值银五钱者,有工作一日不得升米者,有采草根树叶充饥者。有夫弃其妻,母弃其子者。有卖一子女不足数餐者,有自缢空林,甘填沟渠者。有饿死路侧者,有鹑衣菜色而行乞者。有枕比而毙者,有泥门担簦而逃者,有骨肉相残食者”。在如此民不潦生情形下,官吏为了完成考成,依然酷比不绝,“旧额未完,新饷已催;新征甫毕,旧逋又下,额内难缓,额外复急。村无吠犬,尚敲催呼之门;树有啼鹃,尽洒鞭朴之血。黄埃赤地,乡乡几断人烟,白骨青磷,夜夜常闻鬼哭”⑨雍正《河南通志》卷76《艺文五》,四库全书本,第538册,第522页。。此种情形,在明晚期具有普遍性,史称:“饥羸之夫,腹无半菽,而手足犹絷于桁杨。”[10]袁宗道:《白苏斋类集》卷7《救荒奇策何如》,续修四库全书本,第1363册,第285页。这时的明政府已经完全蜕变为“敛财政府”。

老百姓在上述酷刑追比之下,只有两途可走,一是逃亡,二是反抗,此两者皆是造成民变的根本原因。张居正当政时期,天下便是“群盗猬起,至入城市劫府库”①张廷玉:《明史》卷213《张居正传》,第5646页。。天启四年,宋祯汉言:“自考成之法日峻,有司之追呼敲扑,每如焚如灼,悉索而无了期,即使天行无水旱之灾,而比屋空虚,到处蠢动。”②宋祯汉:《修政恤民疏》,官修《明臣奏议》卷38,四库全书本,第445册,第641页。吴甡在崇祯年间,言陕西因考成之酷而“借征粮为名而啸聚思逞者,比比也”③吴甡:《柴庵疏集》卷十《按秦·预陈善后十策疏》,四库禁毁书丛刊本,史部,第51册,第543页。。王夫之鉴于上述情形以及自己亲身经历,认为明代实亡于张居正的考成法,其言:

今百姓之困敝,殆无孑遗,皆自守令之考成为始祸之本……以税粮完欠为有司之殿最,法始于江陵 (张居正),一决其藩而不可复收矣……温体仁全师江陵之术而加甚焉……遂使牧民者唯鞭笞赤子为务。而究之逋负山积,激成大变。④王夫之:《黄书噩梦》,古籍出版社1956年版,第8页。

显然,王夫之认为张居正的考成法并没有随着张居正死去而停摆,这从“一决其藩而不可复收矣”一语中可以看得出来,且认为这种苛刻考成法,从长期来看,不仅没有增加国家财政,而且开启了“酷比”的痼疾,以至于当官的以“唯鞭笞赤子为务”,毫无仁心而言,这就动摇了国家的根本——民生,故史称:“故相张居正一切苛刻聚敛,天下病之。”⑤《明神宗实录》卷183,万历十五年二月戊辰,第3414页。

2.“酷比”延伸出来的官吏腐败

由于“酷比”直接威胁着纳户的生命安全,这种利用索命的方式来追征赋役,故其权力寻租空间可无限大。关于这一点,生于万历十五年的陆文衡对此有猛烈抨击,其言:

俗言财便是命,毕竟命重于财,郡城有沈碧江者,土豪也,横索人财多少,惟命莫敢抗者,同侪请教之,曰:‘我辈欲得财甚艰,尔取之若寄,何故?’沈曰:‘尔辈只要他财,我却要他命,人爱命即不吝财矣。’近日催科之法,亦复如是,先悬解京定罪,斩绞、籍没、流徙重典,而后为踰额之派,非时之征,加一加二之耗,勒限时日之奏销,有小逋或少衍期者,法无赦。典质称贷,卖男鬻女,救命之不暇,尚敢与论轻重,争多寡哉!然则取命二字,土豪私用之,贪官公用之也。⑥陆文衡:《啬庵随笔》卷4《风俗》,(台北)广文书局1969年影印本,第6页。

据上述史料,在陆文衡眼里,在催比过程中的官府与土豪掠夺没有任何区别,只不过土豪是非法的而官府是合法的。对于这种土匪似的官府追比,百姓不得不想尽办法来避开,避开的过程也是官吏贪污的过程,各种常例与陋规皆由此而产生。如官员的常例就是产生于催比之中,如万历初期,上元知县叶士敦,在其《申革督粮常例碑计》中言:

本县一百五十里,分为七区,每区总粮长一人,副粮长五人,小粮长里各一人。每年总粮长与管粮官一十两,副粮长与管粮官三五两,小粮长与管粮官一两。十数在官,什三在门书,什一在皂快,大约得六七百两,号曰常例……粮长之所以遗金于官者,何也?图以缓比期也,图以减比刑也。⑦道光《上元县志》卷23《艺文志》,清道光四年刻本,第36-37页。

据上述史料,大小粮长为了“缓比期”和“减比刑”,不得不贿赂管粮官吏,形成额定费用的潜规则—— “常例”。当然这种情形不仅存在于上元县,全国大体类似,史称:“管粮书役科常例,极欲则已,不则多方苦之。”⑧万历《杭州府志》卷29《田赋上》,《中国方志丛书》,华中地方·第524号,第2084页。万历年间,吴江县令刘勿所言总书:“用比索贿,用贿销比。”⑨刘时俊:《居官水镜》卷1《征收之法·缓旧逋》,《官箴书集成》第1册,第603-604页。故方端曾痛诉张居正的考成法“诲人贪酷”[10]方端:《追夺在奸滥谥以彰国法疏》,吴亮:《万历疏钞》卷36《谥恤类》,续修四库全书本,第469册,第379页。,是有其根据的。到明末之时,官员们不仅“贪酷”,而且还携款离任,崇祯二年,吴焕言:“考成之法,以课群吏……其不肖者,明知考满无望,猫鼠吏胥,惟祈稍润橐以去。”①吴焕:《请抚恤三秦疏》,《明臣奏议》卷39,四库全书本,第445册,第662页。这种情形,在崇祯时期,具有一定的普遍性。崇祯二年,户部尚书毕自严言福安县知县许立、泰宁县知县徐尚达、崇安县知县钱养民等人,俱完不及八分或七分或六分,例应要惩罚,但因“皆已去任,罚无可施,相应免议”②毕自严:《度支奏议》山东司卷4《题覆闽省考成销引各官疏》,续修四库全书本,第487册,第714页。。明末之官,动不动便挂印而去,可能多由此而造成。崇祯二年,毕自严又言:“摘拖欠南粮之尤所宜劾者,有绩溪县文希俊等一十二员……查未完京边钱粮,近例八分以上应革职为民,今绩溪等县知县文希俊等俱欠八分以上,照例革职。”③毕自严:《度支奏议》四川司卷1《题覆南京巡仓查参拖欠南粮官员疏》,续修四库全书本,第488册,第311页。这12位官员,是否也“猫鼠吏胥”,携款革职,就不得而知了。

总之,通过催比来敛财,是明代后期官吏的共同特征,且具有普遍性。如辛升言明末:“世局于今又一更,为民父母虎狼心。鞭笞只做肉鼓吹,痛苦如闻静好音。五色钧签飞百道,一行朱字动千金。”④辛升:《寒香馆遗稿》卷3《世变十更·县令》,载《清代诗文集汇编》,上海古籍出版社2009年版,第7册,第763页。又如谈迁言:“贪残之吏,借口考成,多方削,以盈溪壑之欲,敲骨见髓。”⑤谈迁:《国榷》不分卷,崇祯元年正月丁卯,续修四库全书本,第363册,第200页。崇祯年间,辅臣金光辰言:“追呼倍急,比责更严,反留正项在后,假口民欠,耸听吁苦,其实先已饫私橐矣。”⑥金光辰:《金双岩中丞集·两河封事·欲求民安》,四库禁毁书丛刊本,史部,第38册,第675页。这些都是官员利用“酷比”来勒取钱财的共同见证。所谓“法令者,胥役之所以借以为利也,立法愈峻,则索贿愈多”⑦蒋庭黻:《中国近代史大纲》,江苏教育出版社2006年版,第8页。。鉴于上述情形,万斯同认为张居正“以催科为考成,使吏治大坏”⑧万斯同:《群书疑辨》卷12《书张居正传后》,续修四库全书本,第1145册,第636页。,这是有根据的。

三、万历初期的财政改善得益于天时地利

张居正的考成法有两个极为鲜明的特点,即“竭泽而渔”和“诲人贪酷”。其造成的影响主要有四,即“牧民者唯鞭笞赤子为务”、“海内元气虚耗”、“百姓困敝及流离失所”和“到处蠢动”。但我们还得承认,张居正在位之时,明代财政收入激增,史称:“太仓粟可支数年,冏寺积金钱至四百余万。”⑨《明神宗实录》卷125,万历十年六月丙午,第2336页。这个辉煌的战果,张居正归功于其考成法。这就产生了一个矛盾,天启、崇祯时期完全师法张居正的考成法,结果却是“逋负山积”,最终还导致了明末大乱。

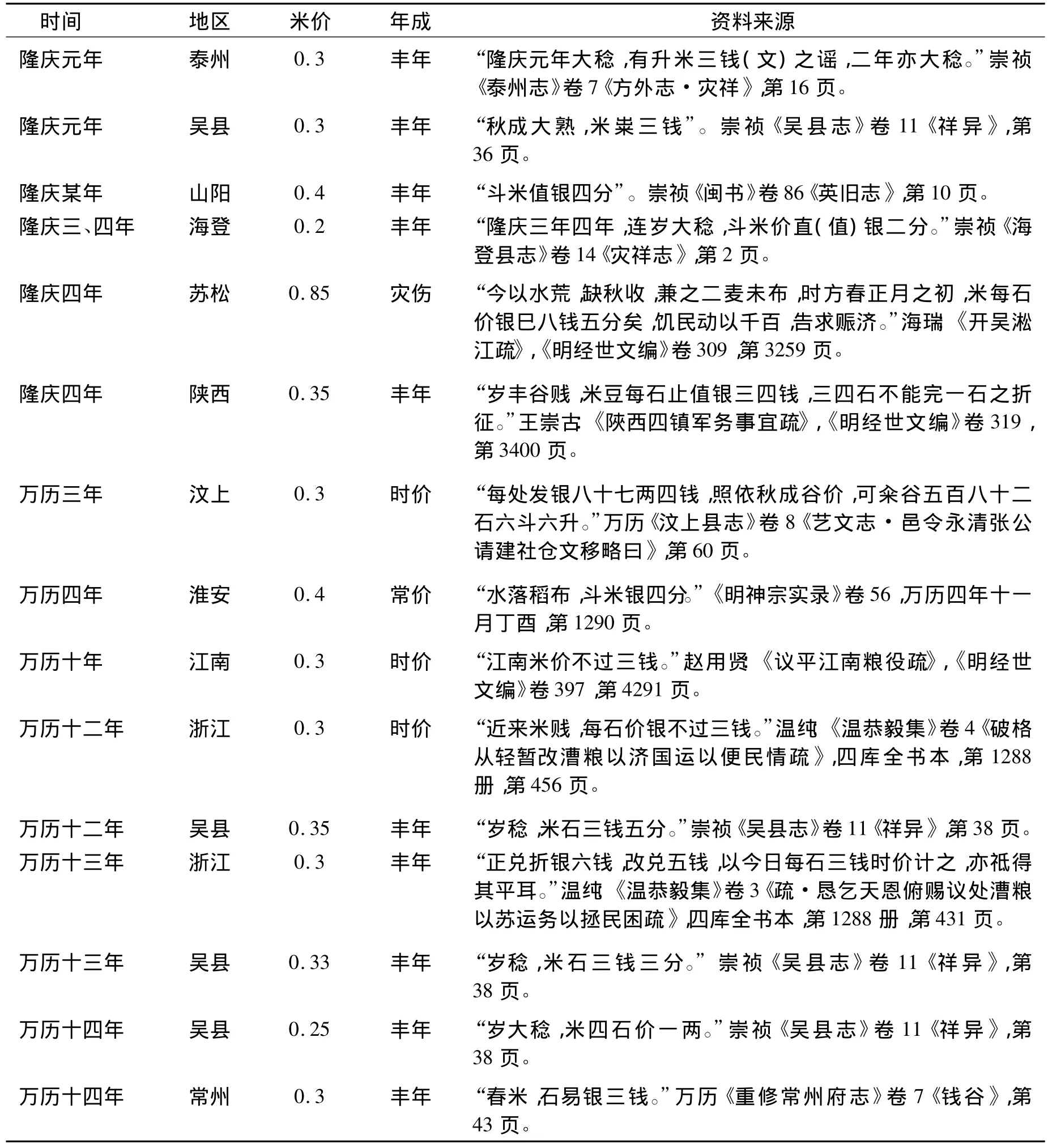

要解开这个谜团,必须对明代的气候有所了解,明代晚期处于气候异常的历史时段,即小冰河时期,旱灾水灾频发。但张居正当国前后,则是明代少有的风调雨顺的时期,由于连年丰收,加之当时财政收入激增而贮备大量的白银,引起白银流通不足,两者相加,致使米价超低。笔者把这前后20年能收集到内地米价列为表1。

据表1统计,自隆庆元年到万历十四年这20年间,内地米价每石平均仅0.35两,远远低于嘉靖中后期的常价每石价银0.5两,更低于万历中期的常价每石0.5-0.6两[10]嘉靖中,唐顺之言:“若以银而权米,石以直五钱为率……夫五钱者,江南之平价也。”(唐顺之:《与李龙冈论改折书》,载《明经世文编》卷261,中华书局1987年版,第2760页。)嘉靖四十五年,万士和言南京米价,“米有贵贱,贵时值银六钱以上,贱时不满四钱。”(万士和:《条陈南粮缺乏事宜疏》,《明经世文编》卷312《万文恭公集》,第3305页。)万历十五年出生的陆文衡言:“余幼时米价每石止银五六钱”(陆文衡:《啬庵随笔》卷3《时事》,广文书局1969年影印本,第5页。)《嘉兴县志》言:“万历年间米价……糙米每石五钱六钱,率以为常。”(崇祯《嘉兴县志》卷十六《丛谈志》,崇祯十年刻本,第65页。)。这说明这段时间,是明代少有的风调雨顺之时,甚至连蓟辽之地的米价也低得出奇,《明实录》载万历三年,“如蓟辽,连岁丰稔,斗米直三四分,而每引五钱,只得米三斗,若宣府等处亦然”[11]《明神宗实录》卷34,万历三年正月庚申,第792页。。

旱灾因其影响范围广大,故对农业生产影响最大,非水灾所能比,查《明史》有关旱灾的记载,自嘉靖四十二年到万历十年,全国有旱灾的记录仅有三年,而万历元年至万历十年居然没有记载,其它时候,则是频繁得很①《明史》卷30《五行三》,第481-486页。。这不得不说,这段时间是明代中后期农业生产的黄金时段。

表1 隆庆元年到万历十四年内地米价表 (单位:白银两/石)

这种超低米价,对于明代财政改善极为有利。明政府解决财政问题的方式很多,其中之一,便是在折银上打主意。其方式是把折银价定得比市价高出甚多,以便获取更多的财政收入。明政府之所以乐意推行田赋折银,其核心目的就是改善财政收入。如弘治十六年,户部会议决定:

江南直隶额运江北各府钱粮,自今每石拟折收银六钱,而以四钱放出,积余以补不足之数……天津等三卫仓并河间府巨盈仓所收粮米不足各卫官军支给……每石征银六钱,官军间月兼支,而以四钱放出,积余二钱作正支销。①《明孝宗实录》卷204,弘治十六年十月丁未,第3793-3794页。

很显然政府之所以推动税粮折银是为了解决财政支出困难问题,解决的方法是提高折银价,使其价格高于军士月粮发放价,产生每石0.2两的差价,获得33%的财政增量,以此来补足财政收入所欠部分。这种例子在《明实录》中举不胜举,广泛应用于各个领域。例如,为了解决“军士之增”所带来的财政负担②《明史》总结明代财政日益困窘原因有四:“宗室之蕃,官吏之冗,内官之众,军士之增。”《明史》卷78《食货二》,第1898页。,明政府通过高折银低支放的措施,大大增加政府的财政供应能力。如成化二十二年,“量准八万石,每石折银七钱送蓟州仓,相兼收放,愿领银者,石与二钱五分”③《明宪宗实录》卷283,成化二十二年冬十月己丑,第4793页。。以此计算,政府通过折银,1石折银粟米可作2.8石支放,这8万石可作22.4万石支放,由此政府提高了180%的财政供应能力。又如弘治九年,“各府州县解送粮饷到边,每米一石折银一两,及至给与军士,概以时价,或五钱,或七钱”④《明孝宗实录》卷117,弘治九年九月壬申,第2119页。。若以0.5两折放,则1石折米可作2石用,可提高政府100%的财政供应能力,若以0.7两折放,其财政供应能力可提高43%。

同理,政府为了应对“宗室之蕃”所带来的财政压力,亦采取了折银的方式来解决,如“嘉靖元年奏准,郡王以下禄米,有派支不通舟车州县者,每石征银八钱,放支折给五钱,扣留三钱贮库,作正补欠”⑤万历《明会典》卷38《户部二十五》,中华书局1989年版,第273页。。又如嘉靖五年,“巡抚山西右副都御史江潮言,宗室蕃衍,禄米日增,岁征不足用,乞将各府禄粮征收收银,每石夏税六钱,秋粮八钱,而放支则折银五钱,撙其余数,以补不敷……从之”⑥《明世宗实录》卷68,嘉靖五年九月庚戌,第1566页。。

明政府不仅用折银来解决“军士之增”和“宗室之蕃”的棘手问题,而且还用折银来解决各项缺用。如嘉靖四十三年,蓟镇缺用,于是“改南京仓米三十万石,每石折银八钱,以五钱留南京,三钱发蓟镇,充标兵月粮”⑦《明世宗实录》卷531,嘉靖四十三年闰二月壬午,第8651页。。再如隆庆元年,中央财政出现了亏空,于是税粮折银成为政府解决财政亏空的措施之一,史称:“各省坐派南京仓米,近改折色六万石,每石征银八钱,请将五钱解南,三钱解北,可得一万八千两……漕粮奉诏改折十分之三,该兑运米九十万六千六百七十九石,改兑米一十八万七千九百四十石,宜遵先年额折九钱八钱之例,计可得二十一万九千余两。”⑧《明穆宗实录》卷12,隆庆元年九月丁卯,第332-333页。类似例子,举不胜举,不一一赘述。

甚至政府还用折银来解决料价和工程问题,如“以江西岁办工料 (银)不足,诏以本省三十六年起运南京仓粮三十六万六千石,每石折银八钱,内伍钱给军,三钱补抵料价”⑨《明世宗实录》卷456,嘉靖三十七年二月辛卯,第7709页。。又如“嘉靖四年议准,浙江沿海卫所仓粮,本折中半兼收,间月支放。折色米每一石收银七钱,五钱给军,余二钱修船支用”[10]万历《明会典》卷22《仓庾二》,中华书局1989年版,第151页。。类似例子,亦数不胜数,不一一赘述。

张居正当国以后,进一步推广条鞭法,加大折银范围和数量,并不断提高折价,其折价与粮价之间形成巨大的落差。关于这一点,赵用贤在万历间说得最为直白:

江南米价不过三钱……万历八年题准,改折白米每石折银一两,糙米一石折银九钱,又每石加脚耗银二钱……今米一石折银一两二钱,江南米价至贱,是一石之价,几费民间米四石矣……臣考光禄寺所派顺天等八府及山东、河南等处,如每细粟米一石折银一两,赤豆每石折银一两四钱,芝麻每石折银一两三钱五分,小麦每石折银一两,诸如此类,悉费民间三石,而内库之折更有加焉。[11]赵用贤:《议平江南粮役疏江南粮役》,载《明经世文编》卷397《赵文毅文集》,第4291-4292页。

此疏一上,引起了朝廷震动,原因在于赵用贤不断指出,政府行折银目的是“为取盈之计”,甚至借灾荒提高折价①赵用贤:《议平江南粮役疏江南粮役》,载《明经世文编》卷397《赵文毅文集》,第4294页。,导致了折银价是市场平价的三到四倍,致使老百姓费米三、四石才能完正粮一石,老百姓由此困穷已极。这就是说,通过折银方式,政府在田赋元额不变的情况下,可以获得3到4倍财政增量。这与张四维的说法是一致的,其言:“山乡地额几复国初之旧,而粮则以 (万历)九年实征为则……俱以一两为折,其是民间三石粟始辨一石粮……大同近边,原征本色,边地米豆价髙及议折征,即依时估,故征则尤重。若内地存留亦以一两为额,则壬寅、癸卯间比大同而题增者耳。”②张四维:《条麓堂集》卷十八《复辛顺庵三》,续修四库全书本,第1351册,第556-557页。这里的“山乡”是张四维的老家山西芮城,万历九年清丈以后,便按比较高的新粮则征收,这本来已经增加了老百姓负担,不过这仅是皮毛,老百姓尤难应付的是高折银价,当时其家乡的粟米价每石仅0.33两,而折银则是每石1两,故折银价比市价高出了2倍,由此国家财政可增量至3倍,形同“题增”。

税粮折银所能产生的财政增加空间,完全取决于粮价与折银价的对比,张居正当国时期,粮价为明代中后期最低的时段,而折银价基本上按常制或高于常制来推行,故其盈利最多。到了明末却不同,税粮折银价依然按常制来推行,但由于灾荒频繁,米价急剧上升,军士月粮折银随之不断飙升。如天启三年,“今关门之兵,亦止十余万耳,而月饷乃至二十二万二千三百有奇,关门月粮已议至一两八钱,递至宁前则又量增,而蓟密新募之兵月粮,亦倍于旧”③《明熹宗实录》卷38,天启三年九月壬辰,第1937页。。而在万历初期,辽东军士月粮每石仅在0.25-0.4两之间。史称:“(万历)九年题准:辽东两河防守军月粮,每名每月原给银二钱五分,今再加银一钱五分。”④万历《明会典》卷41《户部二十八·经费二·月粮》,第290页。也就是说,在万历九年以前,军士月粮每石折银仅0.25两,到九年时才上升到0.4两。再查,辽东军粮多数于山东起运,临清、德州等仓粮的折价,自嘉靖以来一直是每石0.8两⑤嘉靖三年议定山东、河南起运临淸、德州等仓粮每石折银0.8两 (俞谏:《议处本折仓粮以苏负累事》,载黄训编《名臣经济录》卷22《户部》,四库全书本,第443册,第423-424页)。这个原则到万历、天启年依然不变,万历二十九年史称:“岁输临清、德州二仓粮……改折仅以八钱。”(黄克缵:《数马集》卷48《志铭·通议大夫巡抚山东都察院右副都御史右川刘公墓志铭》,四库禁毁书丛刊本,集部,第180册,第574页。)万历四十三年,史称:“临德二仓米每石折银八钱。”(《明神宗实录》卷535,万历四十三年八月甲午,第10142页。)天启六年,史称:“查该府(济南府)岁解临德二仓本色……议每石征银八钱解府。”(《明熹宗实录》卷74,天启六年七月戊子,第3602页。),以此折价与万历初期军士月粮价对比,政府从折银价中至少可得100%的财政增量。但到天启四年,山东粟米时价每石0.8-0.9两,加上运输费,到山海关时已达每石1.2两,于是出现大规模的亏空。天启四年,毕自严言:

内称关门月需饷银二十万,每至夏月外解短少,今五月以前尚能苟完,五月以后新旧二库俱空……每米一石可值银一两二钱,关门本色每兵月支五十,作银四钱……其值非仅值四钱也……欲全给月半本色,以抵折色之数,每兵每月该银一两八钱,月半该银二两七钱。支本色仍以每石八钱计算,一兵便应支米三石三斗七升五合,每石亏价四钱,每兵便约亏价一两六钱。⑥毕自严:《饷抚疏草》卷2《关门本色有限部议全支可虞疏》,四库禁毁书丛刊本,史部,第75册,第112-114页。

据上述资料,当时军士月粮每石折银0.8两,政府发本色时亦是按每石0.8两折算发给,与实际价值相差0.4两,故发本色,政府每石亏0.4两,自然入不敷出。若以每石0.8两折银发放,军士一个半月辄要亏1.6两,军士便苦不堪言。不管如何,在高粮价下,折银征收,对政府来说毫无益处,财政亏空是必然的。

由此观之,风调雨顺的万历初期帮了张居正的大忙。其一,低粮价与他全面推行田赋折银之间产生极大的财政增效;其二,连年丰收,百姓能够适度地承受他“一切苛刻聚敛”的折腾。故张居正的成功不在于其考成法,也不在于一条鞭法,因为一条鞭法无论张居正生前死后都在推行,其成功在于天时地利。天时指风调雨顺;地利则指倭乱已经平定,又隆庆时与俺答汗和好相处,而且此时辽东的满族还没兴起,边境相对安宁。风调雨顺与边境的安宁,是万历初期取得财政增效的关键,这体现在收入与支出的对比差。但在明末,天时地利皆无,若全师张居正,则会适得其反。一方面灾害连连,百姓收入连年下降,而政府却连年加征,必然造成民变不断。

四、张居正改革失败于没有触及核心体制

考诸明代的各类社会经济改革,都不是从民生、公平及提高生产效率的角度来考虑,而基本是围绕“增加财政”来展开。为此,《明史》作了最为深刻的反省,其言:“京边岁用,多者过五百万,少者亦三百余万,岁入不能充岁出之半。由是度支为一切之法,其箕敛财贿、题增派、括赃赎、算税契、折民壮、提编、均徭、推广事例兴焉。其初亦赖以济匮,久之诸所灌输益少。”①《明史》卷78《食货二》,第1901页。其中特别要注意的是“度支为一切之法”,“度支”即“财政”,也就是说增加财政收入为明代一切改革的最终目的,其特征有三:一是名目繁多,二是横征暴敛,三是其能起一时之财政增收的功效,但无长久发展之策,即《明史》所谓“初亦赖以济匮,久之诸所灌输益少”。这个论断极其准确,但目前几乎为人所遗忘。明代围绕“财政增收”而展开的一系列改革,导致其陷入了“一法立一弊生”循环往复的怪圈之中②杨一清:《一为遵成命重卿寺官员以修马政事》,载陈子龙《明经世文编》卷114,第1062页。毕自严:《度支奏议》山东司卷4《题覆辽镇塩粮米价并办纳规制疏》,续修四库全书本,第487册,第721页。,直至轰然倒下。而张居正的改革不仅没有逃离这个怪圈,反而愈发深陷其中而不能自拔。

在张居正时期,明代的“宗藩制度”和“优免制度”所引起的弊端极为严重,诸如财政危机、田赋不清、负担不公、社会动荡皆与它们息息相关。就宗藩制度而言,明代厚待宗室为历朝之最,凡宗室所生子孙皆有俸禄,于是各藩以增子孙为务,史称:

宗室年生十岁,即受封支禄。如生一镇国将军,即得禄千石,生十将军,即得禄万石矣。生一镇国中尉,即得禄四百石,生十中尉即得禄四千石矣,利禄之厚如此,于是莫不广收妾媵以图。③陈建:《治安要议》卷1《宗藩议》,载《丛书集成续编》,(台北)新文丰出版公司1999年版,第50册,第10-11页。

在上述制度之下,明代宗藩子孙昌盛,根据王世贞和张瀚查“宗正籍”所得,嘉靖二十八年供养宗室共1万余人,嘉靖三十八年左右为2万余人④王世贞:《策宗室》,载陈子龙《明经世文编》卷335,第3587页。,隆庆初则“属籍者四万”⑤张瀚:《松窗梦语》卷8《宗藩纪》,丛书集成续编本,第213册,第432页。。到嘉靖四十一年时,宗室俸禄已达853万石⑥《明史》卷82《食货六》,第1999-2001页。,是当时全国田赋总收入22850535石的三分之一强⑦参见梁方仲《明代粮长制度》,上海人民出版社2001年版,第108页。。若长此以往,宗室子孙队伍越来越庞大,数十年以后,“将尽天下之财不足以给之矣”⑧陈建:《治安要议》卷1《宗藩议》,丛书集成续编本,第50册,第10页。。故《明史》总结说:“国家经费,莫大于禄饷……天下之事,极弊而大可虑者,莫甚於宗籓禄廪。”⑨《明史》卷82《食货六》,第2001页。

这个庞大的宗室队伍,不仅耗费天下财赋三分之一,亦是造成田亩元额不断缩小的主因。嘉靖中期,霍韬言田亩缺额,“非拨给于藩府,则欺隐于猾民”[10]霍韬:《修书陈言疏修会典》,载陈子龙《明经世文编》卷187,第1920页。。因此,自嘉靖以后,政府开始着手减省宗室俸禄和部分特权,如俸禄折钞、裁减冒滥,规定“但存藩封初请庄田,其后有请者不听”,并定下了抑制宗室的“宗藩条例”,隆庆延续嘉靖政策并有所发展,当时出台了“复定世次递减之限”并“令宗室买田不输役者没官”的政策,这些措施起到很好作用,史称:“赐额有定,征收有制,民害少衰止。”[11]参见《明史》卷77《食货一》,第1888-1889页;《明史》卷82《食货六》,第1999-2001页。但到万历时,张居正却反其道而行之,主张宗室俸禄待遇一切从旧①参见田澍《腐败与弊政:张居正施政的另一面》,《西北师大学报》2001年第6期。,故谷应泰言:“先是,世宗朝公族繁盛,国用困竭,以故颇知损抑。至是居正等念诸藩裁削,非天子亲亲意,乃略举事例未当者十一条,请敕礼官集议,着为令。诸藩于是感激亲上,而厚薄亲踈有体矣。”②谷应泰:《明史纪事本末》卷61《江陵柄政》,中华书局1977年版,第952页。张居正废除了抑制宗室特权的部分“宗藩条例”后,万历时的宗室问题显得特别突出,故《明史》言:“神宗赉予过侈,求无不获。潞王、寿阳公主恩最渥。而福王分封,括河南、山东、湖广田为王庄,至四万顷……庄田侵夺民业,与国相终矣。”③《明史》卷77《食货一》,第1889页。

其实张居正对供养宗室的危害洞若观火,万历七年他甚至提出了“五服之外,令人自为生,则封爵有数,禄粮自省”的建议,但随后又认为宗室俸禄“兹事体重大,未可轻议”,把这一棘手问题抛给万历皇帝将来自己解决④《万历起居注》,万历七年正月八日,北京大学出版社1988年版,第712-713页。。

张居正对待“优免制度”等棘手问题亦如宗藩制度,知其弊而不改。优免制度是造成明代赋役负担不公、征收艰难以及田亩不清、财政不足的核心原因之一,对此,张居正亦洞若观火,曾令其子张嗣修清查自己家冒滥优免的情况,结果自家应优免粮74石,而诡寄优免者达500余石⑤《万历邸钞》,万历九年四月,江苏广陵古籍刻印社1991年版,第108页。,于是户部令天下仿行清查,结果查出全国滥免人丁43780,滥免粮63880余石⑥《明神宗实录》卷120,万历十年正月戊寅,第2243页。。然而遗憾的是,张居正仅此而已,没有进一步动作。伍丹戈和张显清两先生都对明代优免制度作了较深入的探讨,从他们的研究来看,张居正不仅对此没有丝毫的改革,而且官绅的优免额度在隆万之时得到了成倍的提升⑦参见伍丹戈《明代的徭役优免》,《中国社会经济史研究》1983年第3期;张显清《明代官绅优免与明代“中户”的负担》,《历史研究》1986年第2期;张显清《论明代官绅优免冒滥之弊端》,《中国经济史研究》1992年第4期。。显然,亦如宗藩制度一样,张居正对优免制度采取了默认或遵循祖制的态度。

宗藩制度与优免制度,皆是特权制度,是明代社会的肿瘤,张居正对这些特权制度皆没有触动。他总是一味强调增收财政来解决日益增加的财政支出问题,如“内官之众”是造成明代财政危机的另一重大原因⑧《明史》卷78《食货二》,第1898页。,张居正对此亦无动于衷,关于这一点,万自约说的极为明白,其言:“故相张居正一切苛刻聚敛,天下病之……内臣专掌各监局,今增至万余人糜费。”⑨《明神宗实录》卷183,万历十五年二月戊辰,第3414-3415页。显然,万自约认为张居正用“苛刻聚敛”来解决“内官之众”的办法不可取,要解决财政问题必须减少财政支出,但这些建议皆没有得到落实,“苛刻聚敛”依然如故。

由于张居正的改革没有触及核心问题,加上操切过急,故其弊端极为严重。这不仅反映在他的考成法中,清丈田亩亦如是。原因在于张居正不问青红皂白,只要地方官多丈出田亩,并在此基础上增加田赋,便给予表彰甚至升级,于是地方官罔顾事实,为了虚增地亩以邀功,手段无所不用其极。史称:

居正务以溢额为心,遂至不问其额之何以溢。为有司者,亦惟知迎合意旨而不及丈,溢一时赋,加永久之为累。至有短缩步弓,暗增浮额,以快其多功之心者。[10]张廷玉:《通鉴纲目三编》卷26,四库全书本,第340册,第498-499页。

除了“短缩步弓,暗增浮额”之外,张居正的“溢额为心”导致在实际丈量中,地方官常常将山、地、坡、荡、坟、屋等皆作田。史称:“江陵时倡清丈之议,有司以溢额为功,丈田较旧更多,中间有开山为田,以地作田者。”[11]丁元荐:《西山日记》卷下《日课》,续修四库全书,第1172册,第370页。或“将坡、荡、坟、屋作为平田”[12]顾养谦:《抚辽奏议》卷4《奉谕查勘清丈田地复命》,续修四库全书本,第478册,第234页。。故温纯言:“万历十年奉旨丈量……或短缩步弓伪增亩数,或以田地空补山荡,或以山塘丈作田地,与夫山坡、坟、屋、积荒、公占等项,一概丈实起征,遂致闾阎穷民,反受增额之害。”①温纯:《温恭毅集》卷4《疏·恪遵恩诏改正虚粮恳乞圣明溥赐申饬以昭严以宣实惠以固万年邦本疏》,四库全书本,第1288册,第457页。

张居正的清丈,以增额或保持元额为唯一目的,若清丈田亩与元额不符,则依然按元额征收,百姓苦不堪言,如广东:

至万历九年间,该省清丈,已失去原额二千二百二十八顷,岁该额输粮银七千七百八十余两,比因版籍难更,国课不可亏缺,抚粤者随在该县实田内从权每亩加虚税一分六厘四毫,贻累迄今。②毕自严:《度支奏议》广东司卷1《覆两广总督粤中多盗多税疏》,续修四库全书本,第488册,第558页。

广东之事不足为怪,浙江嘉兴府亦如是,“江陵时倡清丈之议,有司以溢额为功……概县因加岀若干亩如旧额,号曰复加……复加者,至今贻累。安得一清此大蠧哉”③丁元荐:《西山日记》卷下《日课》,续修四库全书本,第1172册,第370页。。这种类似的记载比比皆是,在此不一一列举。由于张居正的清丈严重失实,故王夫之言:“若弘治万历两次丈量,所司皆以取足元额而略为增减。其万历中,江陵操切,尤为一切之法,愈不足据也。”④王夫之:《黄书噩梦》,古籍出版社1956年版,第9页。

清丈田亩在张居正死后并未废止,而是继续推行,御史赵应期奏称:“行委各府江防官州县正官,各将境内洲场逐一丈量……又查万历九年该主事吴撝谦清丈,十四年该主事钱守成清丈,二十年该主事崔斗瞻清丈,二十六年该郎中刘冠南清丈,三十一年该郎中吕胤昌清丈,三十六年该主事朱一鹗清丈,四十一年该主事丁自劝清丈,四十六年该郎中郎文㬇清丈,俱各遵照题准事例,造册呈堂奏缴。”⑤赵应期:《芦政疏》,载施沛《南京都察院志》卷34《奏议八》,明天启刻本,第42页。又温州府:“万历十年以后,各县次第清丈实在,不失原额。”⑥万历《温州府志》卷5《食货志·田土》,明万历刻本,第9页。又万历二十五年“正月湖广苗变,先是城步元知县欲清丈苗田,以致激变”⑦陈建:《皇明通纪集要》卷38《丁酉》,四库禁毁书丛刊本,史部,第34册,第419页。。到崇祯初年,史称:“赋役全书所载,以万历九年清丈为主。”⑧毕自严:《度支奏议》湖广司卷2《覆楚省田亩减额疏》,续修四库全书本,第488册,第275页。故户部尚书毕自严言:“万历九年复行清丈,十年告竣,存地七百一万三千九百七十六顷二十八亩零,自万历十一年后迄天启七年冬……地七百八十三万七千五百二十四顷九亩有奇,为崇祯元年见额,较国初原额仅少六十余万。”⑨毕自严:《度支奏议》山东司卷5《覆礼科宋之普题省直地亩税粮增减疏》,续修四库全书本,第488册,第12页。这充分说明了,张居正清丈的成果不仅继承下来了,而且清丈之举亦在不断推行,到崇祯之时依然不绝。

结 语

纵观明代各种文献,明代财政危机解决方式有二,一是减少财政支出,一是增加财政收入。前者以杨廷和为代表,后者以张居正为代表。嘉靖初年,杨廷和“裁汰锦衣诸卫、内监局旗校工役为数十四万八千七百,减漕粮百五十三万二千余石。其中贵、义子、传升、乞升一切恩幸得官者,大半皆斥去”。到嘉靖八年,大学士李时称国家财政充盈,仅太仓所积“可支数年”,原因是“由陛下初年诏书裁革冗员所致”。而嘉靖皇帝不贪功,慨然曰: “此杨廷和功,不可没也。”[10]《明史》卷190《杨廷和传》,第5035、5039页。显然杨廷和通过裁减冗员的方式使明代的财政得到极大的改善,其思路是以不触及老百姓利益为前提。但张居正则不然,一直在想着法子增加老百姓负担,几乎没有从民生角度去考虑问题,孰优孰劣,一较便知。

学界以往讨论张居正改革失败原因,多是从张居正自身的个性缺陷、利益集团的反对、贪腐等方面来谈,甚少从改革的目的及其措施本身的利弊来梳理问题。对明代财政危机的改革,总是认为增加财政收入,便可百病皆除,甚少从减少财政开支、改善民生、消除导致财政开支不断膨胀的体制弊端的角度来思考问题。

为史界所津津乐道之张居正的考成法、条鞭法、清丈田亩等,在张居正身后并未被废止,最多是在一段时间内稍微减弱了其“严苛”的一面。但这些改革,从长时段来看,并没有缓解明代的财政困境,因为这些改革并未触及造成明代财政困境的深层体制问题,如宗藩、优免等制度。故傅维鳞言:“解之者曰:居正功在社稷,过在身家。予谓解者之罪通于天矣……居正作市井之态,为毒螫之行。”①傅维鳞:《明书》卷109忠节传九《吴中行赵用贤传》,(上海)商务印书馆1936年版,第2188页。其又言:“明当中叶,天下盘石,社稷之功,何以云?然盖其根本已拨,万死莫赎者矣,悲夫!”②傅维鳞:《明书》卷150权臣传二《张居正》,(上海)商务印书馆1936年版,第2987页。这是很有见识的结论。大体而言,张居正一切为了增加财政而动,为此,他推行了极为严苛的考成法,利用市价与折价差异尽力搜刮百姓,此为其推行条鞭法的核心目的,甚至罔顾事实,虚增田亩以增赋,对于老百姓来说,言其为“毒螫之行”并不过分。

纵观中国历史,不知谁引领了这样一种思维:凡是围绕着改善民生而进行的经济政策调整,一律叫“休养生息”;凡是围绕着“增加财政”而进行的经济政策调整,一律叫“改革”。于是乎,商鞅、汉武帝、王莽、王安石、张居正等等,推行的那些明显带有敛财或官营垄断性质的经济政策,统统叫改革或改制;而西汉初年、西汉昭宣时期、东汉初年等等,降低税收、减少官营、放松国家控制、鼓励民间经营等一系列经济政策调整,一律叫“休养生息”。若以此为标准,1979年以来的改革开放也该叫“休养生息”了。笔者认为,真正的改革应能长期持续地推动社会发展。而在历史上,我国能够进入强盛期,无不是从“休养生息”开始的,而所谓的“改革”常常带来的是民不聊生、政权不稳。商鞅变法造就了“虎狼之秦”,秦二世而亡;汉武帝的极度敛财,出现了“生子辄杀”③《汉书》卷72《贡禹传》,中华书局1964年版,第3075页。、“户口减半”④《汉书》卷7《昭帝纪》,第233页。的历史悲剧;王莽改制使“富者不得自保,贫者无以自存”⑤《汉书》卷24下《食货志》,第1185页。;王安石变法后,“民遂不聊生”⑥《宋史》卷178《食货志》,中华书局1977年版,第4338页。;而张居正苛刻的考成法,最后引起了明末大规模的民变。以往我们总认为他们推行的“改革方案”本身没错,错的是用人不当或没有长期有效推行,实际上完全不是这样,而是他们的改革方案本身就违背了经济规律或基本的人性。