行为人对非在自己控制下的公款是否具备挪用可能

文◎王 超

一、基本案情

刘某是一家国有独资银行的信贷员,负责对申请贷款者的条件进行现场调查,并形成调查报告、提出授信建议。贷款审核岗根据信贷员的调查报告和授信建议对贷款申请者的资料进行复核,之后由审批岗审批,待审批通过后向由会计部门向申请者发放贷款。一日,刘某欲套出贷款后放高利贷,从中赚取利息差额。遂冒用张某身份填写贷款申请资料并伪造了调查报告,因刘某长期从事信贷员工作,对审核过程十分熟悉,所以其伪造的申请资料获得审批通过,如愿获得银行贷款200万元。刘某拿到贷款后即用来放高利贷,并在贷款还款期内归还借款。

二、分歧意见

第一种观点认为,刘某构成骗取贷款罪。理由是,刘某虽身为国有银行工作人员,但并没有利用职务上的便利,因为他不具有主管、管理、经手公款的便利,也不存在对公款管理者的制约权,因而刘某的行为不属于挪用公款的行为,而是骗取贷款的行为。

第二种观点认为,刘某构成挪用公款罪。因为李某骗取贷款的过程中显然利用了其信贷员的职务便利,这种职务便利虽不能被评价为主管、管理、经手公款的便利,但属于“经营公款”的便利。

三、评析意见

(一)笔者同意刘某构成挪用公款罪,但不同意第二种观点陈述的理由。笔者认为刘某构成挪用公款罪是基于以下三方面理由

一是从挪用公款罪罪状的角度:刘某的行为完全符合本罪罪状。首先,刘某在骗取贷款的过程中利用了职务上的便利。刘某做为国有独资银行的信贷员,负责对申请贷款者的资料和相关条件进行调查,他利用这项职务便利伪造相关资料和虚假的调查报告,并将其提交给了后续审批部门。其次,从案例中可以看出银行的贷款审批流程有以下几个步骤:信贷员考察——审核岗复核——审批岗同意——会计岗发放贷款。信贷员这一岗位是整个贷款审批流程的最基础环节,并且是其他后续部门的必要环节。没有信贷员的考察意见,就不会有审批部门的同意,更不会有贷款的发放。虽然刘某不具有主管、管理、经手公款的便利,但其考察行为是后面贷款发放行为的必要条件。也即没有刘某利用职权的伪造行为,就不会有公款被挪用的结果。刘某利用职权的伪造行为与公款被挪用之间是条件关系。再次,刘某获取公款的行为与利用主管、管理、经手型挪用公款行为的不同之处在于刘某的行为对公款的转移具有或然性。即在主管、管理、经手型挪用公款行为中,公款本身在行为人的控制之下,只要行为人愿意,就可以实现公款的挪用。但在该案中,刘某实施了伪造行为后并不一定能实现骗取公款的目的,因为贷款是否被发放还必须经过后续的审核、审批等环节。但是,这种或然性不能成为否定刘某行为构成挪用公款罪的理由。因为只要肯定了刘某的行为与贷款被骗出之间具有因果关系就足以认定刘某构成挪用公款罪。最后,刘某是在国有公司中从事公务的人员,属于刑法上的国家工作人员。因此,刘某的行为完全符合挪用公款罪的构成要件。

二是从刘某行为所侵害法益的角度:刘某的行为不仅侵害了公共财产权还侵害了国家工作人员职务行为的廉洁性。刘某是在国有公司中从事公务的人员,属于刑法上的国家工作人员,其利用职务上的便利骗取公款的行为不仅侵犯了国有财产权,还侵犯了国家工作人员的职务廉洁性,骗取贷款罪显然不能全面评价刘某行为的法益侵害性。除此之外,如果认为刘某不构成挪用公款罪,则明显不利于对国有财产的保护。假若本例中刘某骗取的是99万元,且在银行还款期内归还,如果认为刘某的行为不是挪用公款的行为,那么只能对其宣告无罪。因为根据司法解释,此时刘某的行为尚未达到骗取贷款罪的立案标准。倘如此,无异于纵容了银行工作人员骗取贷款的行为,因为他们远比外部人士更了解贷款的审批流程。

三是从贪污罪与挪用公款罪的关系角度:两罪的区别仅在于是否要求行为人具有非法占有的目的。一个行为若符合贪污罪的犯罪构成,则其必然不缺少挪用公款罪的犯罪构成 (不考虑挪用公款罪的时间要求),即完成一个贪污行为必然同时完成了一个挪用公款的行为。贪污罪的构成要件可以完全覆盖挪用公款罪的构成要件,两罪的客观方面没有不同。两罪的区别仅在于,贪污罪要求行为人必须具有非法占有的目的,而挪用公款罪没有这样的要求。倘若本案中刘某骗取贷款后携款潜逃,显然符合《刑法》第382条的规定,构成贪污罪。而本案中刘某归还贷款,可见其对该笔贷款不具有非法占有的目的,因而构成挪用公款罪。所以仅从贪污罪与挪用公款罪关系的角度分析,也不可能得出刘某的行为构成骗取贷款罪的结论。

(二)本案的进一步延伸讨论:行为人对非在自己控制下的公款具备挪用的可能

虽然该案可以通过上述的分析得出李某构成挪用公款罪的结论,但是我们有必要对案件做进一步的延伸讨论。因为导致对本案定性产生分歧的最本质问题在于:行为人对非在自己控制下的公款是否具备挪用可能?

司法解释没有对挪用公款罪中的利用职务上的便利予以规定,但学者和实务界人士一般认为挪用公款罪中的利用职务上的便利是指利用了主管、管理、经手公款的便利条件。而且常见的挪用公款案件中,行为人也多利用了其主管、管理、经手、调拨、支配、使用公款的职务便利(其实调拨、支配、使用公款都可以归入到主管、管理、经手这三类中)。从上述实践常见的挪用公款的具体类型中不难看出,在管理公款和经手公款的职务便利中,公款都已经先期在行为人直接控制下。在主管型职务便利中,行为人虽然不直接控制公款,但却具有支配公款的决定权,而且足以排除任何人对其支配公款的干涉。如单位一把手甲(主管型)要求会计乙(管理型)把单位公款借给他人经营公司。甲虽然不直接控制公款,但其对本单位的一切事物均有概括的管理权,所以其对公款的支配力要比乙对公款的支配力更强,公款实际完全在甲的支配和控制范围内。因此,在常见的行为人利用主管、管理、经手公款的职务便利挪用公款的情形中,公款原本就已经处于行为人的控制之下。

但是,我们不能就此得出挪用公款行为的发生必须要求行为人先期的控制公款的结论。因为常见的挪用公款案件并不能代表挪用公款行为的所有类型。譬如,2003年 《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(下称“《纪要》”)明确规定:国有单位领导利用职务上的便利,指令具有法人资格的下级单位将公款借给个人使用的,属于挪用公款行为,构成犯罪的,应当以挪用公款罪定罪处罚。这意味着,第一,主管、管理、经手并没有穷尽挪用公款罪中利用职务上便利的所有情形;第二,挪用公款罪的构成并不要求行为人先期地占有或控制了公款。

在主管、管理、经手型挪用公款中,因公款已先期在挪用人的控制之中,挪用人的职权影响力可直接作用于公款。此类情形下,挪用人对公款具有直接的支配力。而在《纪要》规定的指令型挪用公款行为中和本文开篇的案例中,挪用人都不具有对公款的直接支配力,而必须借助其他人的行为。指令型挪用公款行为中的国有单位领导是利用了其职权上对下级单位的某种制约关系而间接支配了公款;开篇案例中的刘某则是利用了其职权行为与后续审批行为之间的条件关系而间接支配了公款。上述几种类型中,行为人之所以能挪用公款,本质上是因为他们都是公款管理体系中的一份子。挪用公款行为人所利用的职务上的便利从财务的角度讲“是公共财产的所有人通过一定的方式将具体的公共财产划归具体的人分权所派生的。因为公共财产所有人,或国家或集体或股份体等,其财产是本身经营或运行所需要的多而全的群体性财产,不可能由某一个人去统揽管理这些财产,而必须根据安全性、可靠性和真实性的原则建立一个科学的、严密的管理机制。”[1]为了确保公共财产的有效管理和合法运用,人们才对公共财产的管理做出严密的制度安排。财产的收取、支出、保管、使用等等都由不同的人员负责,使彼此间相互制约,尽量减少公共财产被个人侵犯之可能。但是,这同时意味着在作为财产管理体系组成构件上的每一个有相应职权的人也同时都具有了侵害财产的机会。

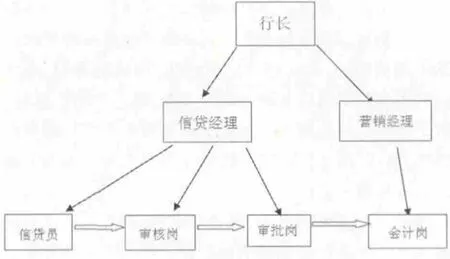

任何的公共财产管理体系都必然是由一定的岗位和职权所建构(岗位和职权是一个事物的不同侧面,某一岗位必然包含一定的职责,因而要求具有一定的职权)。就本文开篇案例中的国有独资银行的财产管理而言:会计岗具体负责管理贷款,其发放贷款与否取决于审批部门是否同意,而审批岗的审批意见又取决于信贷员的考察意见;同时,在会计岗之上,有营销部经理,信贷岗、审核岗、审批岗之上设有信贷部经理;而经理之上又有银行行长。其管理体系可模拟为以下职权结构图:

图1

该结构图中黑色箭头表示上下级的命令关系,白色箭头表示条件关系。从该结构图中不难看出,银行为了确保贷款的合规发放,对贷款的审批设定了较为严密的管理体系,每一个岗位都设定了各自独立的职权,从而形成了管理公款的严密职权结构。这样的制度安排原本是通过对权力的分解实现对公款的有效管理和合法使用,相应的效果是处于该体系中的每一个岗位上的人都有一定程度的对公款的支配力:会计本身直接管理公款,行长和营销经理可以直接命令会计发放贷款,信贷员可以通过欺诈的手段骗取会计发放贷款。因而处于该结构图上的每一个节点[2]上的人都具有挪用公款的可能性,审核岗和审批岗的人员也可能通过伪造的手段挪用公款。

事实上,该结构图只不过是社会权力结构在银行信贷领域的一个投射而已。理论上,社会权力结构有两种基本的模式:宝塔式结构和网络式结构,这两种结构都是理想模型,现实的权力结构都是介于这两者之间的一种类型。即现实中的权力结构可能都是宝塔式结构和网络式结构的过渡形式,只是有的更偏于宝塔式结构,有的更偏于网络式结构。但无论现实社会的权力运行机制到底是哪一种结构模式,享有相应职权的国家工作人员总会处于其中的某一个节点上。以公款的直接支配者所处的节点为中心,在其周围所有依所处节点之职权可改变公款占有状态的人都具有挪用公款的可能,即如图1。因此我们认为,只要行为人在从事公务过程中或非从事公务但依其职权可实际改变公款占有状态,就应当对其利用职务上的便利作出肯定的认定。挪用公款罪中的利用职务上的便利中的“职务”宜理解为职权和公务。从事公务活动必然会伴有相应职责,这个职责可以是临时委托。如村民委员会组成人员利用协助政府发放补偿款的机会,将经手公款挪用的情形。村委会成员本身不具有主管、管理补偿款的职权和职责,但在协助政府发放补偿款的过程中却具有了经手公款的便利。但不能将职务仅理解为 “法定职务”,否则会不当的限缩了处罚的范围。譬如,在指令型挪用公款行为中,国有单位领导对具有法人资格的下级单位公司的公款就没有支配的法定职权,但其利用了其职务上对下属单位人事上的制约权力,达到事实上改变公款状态的目的。

但这种职务上的便利也不能无限扩大,“职务上的便利”应当是对公款具有挪用可能性的职务行为。虽“挪用”的具体方式并不限于盗用(如管理、经手型挪用公款)、骗用(如本案中的刘某)、指令(上级指令下级挪用型),但需要求行为人在从事公务活动中具有对公款的支配可能或依职权具有的支配公款的可能性。譬如在宝塔式权力结构中,如果行为人的职权与挪用公款的主管、管理、使用者处于不同的枝节点上,则其不可能构成挪用公款罪(共同犯罪除外)。如,国有独资银行的大堂经理(不具有信贷职责)冒用他人名义填写贷款申请资料,向本单位骗取贷款200万元用于炒股,一年后归还借款。因为大堂经理的职权与公款的支配者的职权在权力结构体系中是一种平行关系,其不具有依职权可直接或间接支配公款的可能性,也并非利用了其从事公务活动而支配公款的便利,而是利用了对银行审批流程的熟悉的有利条件,故其只能构成骗取贷款罪。

总之,无论公款是否已经先期的在行为人的控制之下,只要国家工作人员在从事公务过程中或非从事公务但依其职权将公款挪出,就可以认定其构成挪用公款罪,而对挪用的手段在所不问。

注释:

[1]胡绍宝:《贪污、挪用公款案件的财物特征研究》载《犯罪研究》2011年第1期。

[2]结构图由线和点组成,线与线交叉的地方谓之节点。线条表示权力关系,节点表示职务或职位,节点与节点之间靠线关联。