国家的身份属性与身份退化

谢剑南

(青岛大学 报社,山东 青岛 266071)

关于国家身份观念属性的说法,在建构主义理论兴起之前,尽管在现实主义、自由主义和马克思主义的有关著述中,都或多或少地从不同方面有提及或论述,例如现实主义提及最多的国家在国际体系中的主权、权利与利益,就是国家身份属性的一种物化;自由主义提出的民主国家之于专制国家;马克思主义则更在相对的立场上,提出了身份属性的精确描述。在建构主义理论中,国家的身份属性被当作为一种分析国际关系理论建构的关键性术语,尤其是温特的建构主义理论中,把国际关系理论中国家的身份问题提高了一个前所未有的高度,并且认为,国际社会主要是一种观念结构,物质因此只有通过观念结构才具有意义,体系结构塑造了行为体的身份,身份界定利益,利益决定行动。

一、国家是有身份属性的

国家是人的集合,因此在某种程度上说,“国家也是人[1](P272)”,理解这一点,就比较容易解释为何说国家也是有身份属性的。当我们试图回答“我”是谁、“他”是谁、“我们”是谁、“他们”是谁时,我们就可能会试图寻找“我们国家”与“他们国家”之间的区别及相互关系的答案,这样,国家的身份属性问题便会越来越清晰地浮现在我们的眼前。

尽管国家身份有国内建构的一面,但建构国家身份和利益的观念在很大程度上是由国际体系层次无法还原的整体规范结构造就的。国际体系一般来说是相对固定的,即使有秩序的调整,也不会改变国际体系的无政府状态,所以,在把国际体系结构当作一种给定的状态条件时,国家总是与国家利益联系在一起的,但由于利益是由身份界定的,所以重要的问题先是探讨国家的身份属性。身份理论是社会建构主义的主要标志性概念之一,“身份理论是根据自我和社会之间的交互关系来解释社会行为的,它和美国微观社会学中的符号互动论传统有着密切的传承关系,是将符号互动论的基本观点运用到社会学经验研究中产生的理论成果。”[2](P256)

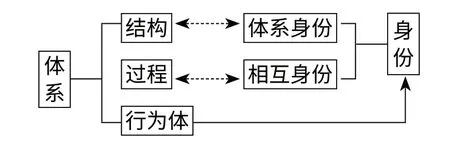

温特把身份作为有意图行为体的属性,它可以产生动机和行为特征,赋予身份成为国际关系研究中“连接环境结构和国家利益的一个关键点”[3](P61)。这意味着,“身份从根本上说是一种主体或单元层次的特征,根植于行为体的自我领悟。但是,这种自我领悟的内容常常依赖于其他行为体对一个行为体的再现于这个行为体的自我领悟这两者之间的一致,所以,身份也会有一种主体间或体系特征。”他认为,两种观念可以进入身份,一种是自我持有的观念,一种是他者持有的观念。身份是由内在和外在结构建构而成的,即身份是由结构塑造的。他分析了四种身份:(1)个人或团体;(2)类属;(3)角色;(4)集体。个人或团体身份是指行为体成为独立实体的因素,对于他者来说是外生的;类属身份是指具有社会内容或意义的相同特征,具有内在的文化向度;角色身份不是基于内在属性,而是存在于和他者的关系之中;集体身份是角色身份和类属身份的独特结合,它具有因果力量,诱使行为体把他者的利益定义为自我利益的一部分。温特同时指出,除了第一种身份之外,其他三种身份都可以在同一行为体身上同时表现出多种形式。所有四种身份都包含利益成分,但又不能还原到利益。由于身份具有不同程度的文化内容,所以利益也有不同程度的文化内容。[1](P282-289)实际上,个体或团体身份是该国家成为国家的基本因素,即对有组织暴力的垄断权,后三种身份,我们可以统一归之于(国际)体系身份,这对于分析国家利益、国际关系、国家外交政策、对外行动、战争与和平具有重要意义。

国家不仅是有身份的,国家身份包含了国家的硬身份和软身份。硬身份由硬实力构成,软身份由软实力构成,但硬身份和软身份都镶嵌在国家的体系身份和相互身份之中,即国家的体系身份和相互身份各自均包含了国家的硬身份和软身份。国家的身份还具有继承性和变革性。国家身份的继承性,首先表现在地缘身份与主权身份上,无论国家的国体政体、政策取向和发展层次是否改变,国家的身份一般都会被既有的国际体系所顺延性地认可;其次,国家身份属性的继承性还表现在新旧当权者改变之后的国家特性上。国家身份的变革性主要体现在国体、政体、政策以及由于经济军事实力发展而引起的全球地位的变化。

图1:体系、行为体与身份的对应关系图示

二、国家的双重身份:体系身份与相互身份

国家体系身份是指一个国家在全球意义上的国际体系里面的身份,包括实力大小、国体特征、政体属性、价值信仰、文化传统、发展状况等,其中最重要的是实力大小,这个实力包括人口多少、国土面积、拥有资源、军事力量、政治经济实力,有时候也包括文化、制度等软实力。体系身份整体上包含了温特的国家四类身份的后三类身份,即类属身份、角色身份和体系身份。

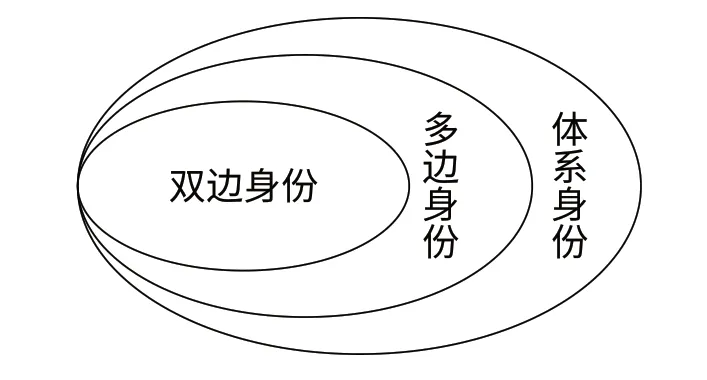

国家的体系身份不止反映了国家的国家特性、社会特性、政策导向,也反映了国家的文化特性。国家的体系身份在分析、描述、解释和预测国际关系及国际秩序时,是远远不够的。事实上,国家的身份是双重的,除了体系身份之外,还有国家之间的相互身份,包括多边相互身份与双边相互身份。多边身份是指国家在地缘、全球意义上与其他国家之间的相互关系身份,包括多边机制或组织中的身份,双边身份是指两个特定国家之间的相互关系身份。一个非常有意思的现象(也许是本质)是,在国际政治及国际秩序中,尤其是在重大的、决定性的和平与战争的历史时刻中,在某种相对意义来说,国家的相互身份比国家的体系身份对局势的发展更具有决定性,而在进一步的多边相互身份与双边相互身份中,国家的双边身份比多边身份对局势的发展更具有决定性意义。

图2,国家的体系身份与相互身份关系及功能区别图示

说明:上图有两层含义,一是包含关系,即体系身份包含多边身份,多边身份包含双边身份(我在上文中把多边身份与双边身份合称为相互身份,而体系身份与相互身份合称为国家身份);二是影响关系,即在多数国际和平与冲突的决定性重要时刻,多边身份比体系身份更有决定性意义,而双边身份又比多边身份更有决定性意义,也就是说,国家间的双边相互身份是和平与冲突的关键性身份要素,相互身份的改变往往直接导致国家间的冲突与战争。

国家在任何时候都具有体系身份与相互身份的双重身份属性。体系身份与双重身份既具有建构性,也具有解构性,体系身份的建构与解构与一国的国力及国内的繁荣与发展密切相关,而相互身份的建构与解构则主要与他国间的价值观及政策取向有关。国家的体系身份与相互身份既有排斥之处也有互益之处。体系身份几乎没有情感性因素,而相互身份则浑身上下都显示着社会认知与情感因素,其中情感是相互身份形成和转变的一种驱动型力量。以泰费尔为代表的早期社会身份理论家非常重视情感性因素的作用:不但社会身份本身就包含着对自我所属群体的情感意义,更重要的是,自尊等情感需求还是社会身份形成的主要动力。[4](P84)在体系身份与相互身份之间,如果体系身份在国际体系中居于主导国地位,则相互身份往往服从于体系身份的需要,但体系身份明显能有效地增益于相互身份的建构、生成、维护与巩固。当然,无论是体系身份和相互身份,本身都包含利己身份的成分,他们并不冲突,相互身份的建构本身也有自己的逻辑准则,并非总是与体系身份保持一致性,在特定时候相互身份甚至反过来挑战体系身份的价值。

如果根据建构主义的观点,“他者在互动中的身份取决于自我对他者的定位”[1](P421),国家的体系身份与相互身份在得到国际社会中他者的确认后才具有意义,即身份本身只有处于社会关系中才具有意义,这意味着国家身份是把国家利益本身置为目的,因而国家具有何种体系身份及相互身份,虽然并不常常是以国家利益为出发点的,但国家身份的改变则肯定是以国家利益为出发点的,并且与具体问题和具体威胁直接相关。因此,把身份作为给定因素,可能更有利于国际关系的理解与分析,但不利于国家的政治行动分析,因为国家利益不是固定不变的,国家的体系身份与相互身份在不断地发生着微妙的变化和量变累积。国际体系实际上是一个进程,一个由于被内在和外在结构相对稳定之后似乎是给定因素的进程,但这显然只是一个假象,否则我们所应用的方法论就变成了本体论,反过来使我们的分析与研究失去了意义与价值。

身份改变,权利、义务与责任也相应改变。体系主导国身份的改变,主要在于自身实力的保持和制度性繁荣,其体系身份在很大程度上决定相互身份的构建、强弱、解构和改变。非体系主导国的体系身份变化,在很大程度上是附着于相互身份变化的。不管是体系主导国还是非主导国,其体系身份和相互身份的改变,都导致权利、义务与责任的改变。无政府状态是导致身份改变的根本外围原因,但无政府状态同时也具有内在制约性,使身份的改变具有滞后性,也是权利、义务和责任不具有绝对性意义的重要原因。

受之文化、文明、制度、意识形态、价值观等内生性因素的影响,身份认知与身份忠诚度通常会有很大的惯性。体系身份的改变,国内民众可能会较快适应,但并不代表他者能及时对自我身份改变的认知和对身份忠诚度的适应性改变,抗拒心态、逆反心态、打压心态、围堵心态、遏制心态和颠覆心态比认可心态、顺应心态和合作心态要更常见,但如果由于外力介入而改变身份,则容易获得区域性甚或全球性的适应性认知和观念更新,如温特所总结的,“这一切取决于他者对以前的身份有多大的留恋程度,取决于双方有多大的权力。”[1](P469)自我及他者任何一方所确认的国家体系身份与相互身份一旦改变,各种新的相互博弈及游戏规则也会随之到来,而和平、正义、公平、进步、道德和理性仍然是价值判断的最佳天然尺度。

三、国家身份的总和即国家形象

所有的身份都可以间接视为形象,国家身份的总和即国家形象,但不是所有的身份都可以合适地上升为国家形象,而且,国家身份被视为一种具体,国家形象则被视为一种抽象,抽象虽然是源于具体的主观反映,但这种反映经过了自我价值观的洗刷而形成的,带有浓厚的价值偏好和情感色彩。国家身份不同于个人身份,国家身份有自身的特质,国家身份的表象在被解读为国家形象时也与个人形象有别。“在国际社会中,国际行为体间保持互动关系,每一个行为体的行为及特征都在其他行为体的观察之中。众多观察者对某行为体的行为进行评判,国家形象便产生了。”[5](P19)

综合来看,国家形象的基本要素可以概括为物质要素、制度要素和精神要素三个层面[6](P25-31)。从建构主义的角度来看,“社会体系最终只有一种结构,它同时包含了物质和观念两种内容”[7](P190),因此为了便于分析,制度要素和精神要素可以归之于建构主义分析意义上的观念要素。物质要素是指支撑国家生存和发展的自然物质基础和各种物质要素的总和,其中既包括疆域、人口、自然资源,也包括在此基础上形成的国家的经济、科技、军事实力、体育等综合实力要素;制度要素是指国家的各类制度系统以国家权力为中心凝结为一个整体,共同规范着整个社会的运行和人们的各项活动,从而成为构成国家形象的重要元素;精神要素集中体现在国家的民族精神或民族性格上。国家形象的三大特性是:系统性和多维性、动态性和相对稳定性、对内对外的差异性[8](P14-15)。系统性和多维性是指尽管国家形象诸要素的地位和作用不同,但共同构成了国家形象的完整、统一的系统,并从不同侧面向公众发出不同的信息;动态性和相对稳定性是指国家形象并不是一成不变的,但国家形象一旦形成,就会对国内外公众产生影响,并对具体的国家形象保持惯性认知,只要国家的各要素大体保持相对稳定,国家形象也保持相对稳定;对内对外的差异性是指每个国家的“自我期待形象”与国际社会的“实际评介形象”或多或少有差异,很少有一致的时候。

国家形象的这三大要素和三大特性比较客观地反映了国家形象的本质,这三大要素和三大特性也都分别包含交叉包含在国家的体系身份和相互身份之中。国家形象和国家身份都既可以单一化,也可以集合化,某种单一定义的国家身份和单一定义的国家形象可以相互指涉,但集合的国家身份和国家形象则不能相互指涉,即国家身份的总和是国家形象,但不能反过来说国家形象的总和就是国家身份,因为国家形象它包含较多的随意性、主观性、情感性、价值观性甚至意识形态性因素,而国家身份具有严格意义上的客观性和可证性,几乎不存在可论争性空间。

适当地、正确地评估国家的制度性要素和精神性要素,这要求正确看到和评估他国的体系身份。同时,还必须考虑他者对自我国家形象的评介和判断,即必须考虑自我与他者之间相互形象背后的相互身份,诚如汉斯·摩根索指出的,“别人对我们的看法同我们的实际情形一样重要。正是我们在他人‘心境’中的形象,而不是我们本来的样子,决定了我们社会中的身份和地位。”[9](P97)罗伯特·杰维斯也精辟地指出,“如果不考虑决策者对世界的看法以及他们对别人持有的形象,那常常是无法解释至关重要的决定和决策的”[10](P18)。在日益平等化、民主化、透明化、信息化的国际关系实践中,国家实力政治在部分地向形象政治转移,并且转移速度在加快。在这种转移中,如同强势身份可以覆盖弱势身份一样,某些强势国家形象可以覆盖某些弱势国家形象,这一方面取决于国家综合国力的发展,另一方面也取决于国际舆论舆情的发展。国际关系中从来就没有绝对性的事情和绝对性的理论,所以从经验而言,国家形象的判定标准是国际社会的主流舆论,但也针对不同地域、不同对象国而有别,国家形象是一种国家间各自身份基础上相互建构的文化产物。虽然历史传统、制度、文化、价值观、宗教信仰以及相互关系等的不同,各行为体所采用的判断标准和结论不尽相同,但价值和道德底线基本一致,国际社会的共有知识和共有规范累积是评判国家形象共同的相对固定的价值基础,“全人类认同的价值观,将随着各国交往的普遍化而通行,如和平、稳定、发展、合作、民主、人权等,已经成为国际舆论的公共标准”[5](P19)。

尽管国家身份的总和是国家形象,但国家身份主要偏向于国家硬实力或硬性条件方面,而国家形象则偏向于软实力或软性条件方面,国家形象的塑造也偏向于国家威望、国家声望、国际影响力或国际声誉,托马斯·谢林指出,“声誉是国家值得为之而战的为数不多的因素之一”[11](P2)。在国家基本体系身份和相互身份不变的情况下,国家形象日益多元化、正面性,国家形象的功能除了传统的政治与外交以外,其商业功能在全球化、信息化的现代社会中也日益重要,各国也日趋重视国家形象的竞争。“现代意义上的国家形象,被认为应闪耀国家力量和民族精神的光芒,并应与社会道义相吻合。……对于升至‘主要国际政治力量’层面的不同制度国家而言,‘形象竞争’现象尤为明显。它们竞相对世界展示自身形象,旨在让更多的国家对本国产生好感,吸引更多外资、人才和技术交流,提升产业水平,壮大硬实力,并希冀在参与世界政治事务中将更多的国家团结在本国周围。”[5](P19)国家形象的可塑性推手主要在于政府的认知与意志,国家制度的重大转向、外交战略与政策的重要调整、经济社会的变革性改革、领导人的更换等,都有可能作用于国家形象的再造。

四、国家身份的退化

国际体系结构一旦形成,便具有强大的稳定性。即使体系中有国家对自己的体系身份提出质疑,试图挑战既有的体系秩序,国际体系本身自有的特定的张力将会最大限度地阻止这种调整,其原因在于国家利益不只是建立在单个国家的基础上,也建立在整个体系结构的基础上,为单个国家的利己利益挑战整个国际体系的集体利益无疑具有极大的难度,此外,体系内的国家对于安全的本体性需求,也从根本上制约着国家无限扩展体系身份的可能。这种长期形成的共有知识和本质上理性的自我约束,注定体系结构的改变不是惯常现象,而是特殊现象,不是突然的、单向性的变更,而是渐进的、交互式的过程。为了便于分析,在这里只分析身份的退化,因为身份进化的分析大体上就是身份退化的反向现象。

国家的体系身份与相互身份的变化,尽管不会在一段时间内表现得那么显著,但历史性地来看,必然会随着国家实力升降及影响力大小的变化而变化。确实,“身份总是在发展,总是受到挑战,也总是实践活动的结果,这仍然是实际情况”。[1](P427)国际关系作为国家间互动形成的一个体系,包括体系结构、行为体(国家)和过程三个基本要素,行为体之间持续的互动就是过程,过程具有突出的历时性和流动性,互动构建了体系结构,体系结构塑造了观念分配上的行为体及其相应的体系身份与相互身份。体系结构有三大特性,一是无政府性,二是共时性,三是相对稳定性,这三大特性既促进了国家间以国家利益为核心的互动,也制约了国家间非理性追求的互动。建构主义者认为,任何社会体系的结构都包含三个因素:物质条件、利益和观念。由于物质条件通过观念赋予的意义发挥作用,而利益是由观念建构的[12](P190),体系结构变迁的动力主要有两种方式,一种是在国家的能力分布和身份属性没有发生明显变化的情况下,体系结构变迁的动力主要来自于国家间互动方式的改变;另一种是在国家的能力分布和身份属性明显转移的情况下,体系结构变迁的动力主要来自于国家间规范变更和观念分配的改变。这里的国家能力分布和身份属性本质上是一体性的,但又有因果之分,即国家身份变化的原因就是国家能力分布的改变,然后才是规则的适应性调整和观念分配的跟进到位。

体系身份的调整或改变源于国家能力分布的调整或改变,在一定程度上也依赖于相互身份的调整,即行为体的互动。身份退化的两层含义是体系身份的退化与相互身份的退化,体系身份退化的关键原因是国家在能力分布上的下降,相互身份退化的关键原因有三个,分别是国家利益的冲突、国家能力分布的下降、规范的调整或改变。概括来说就是一个吻合度的原因,即身份是否退化与国家利益、国家能力和规范的吻合度相关,一旦国家能力分布的改变造成了体系身份的改变,就可以把体系身份的改变作为给定条件来分析相互身份的变化,当然,相互身份的改变并不完全依赖于体系身份的改变,甚至在更大程度上是由国家利益来界定的。

相互身份的建构与退化,在于国家能力分布、国家利益与体系身份是否吻合,在于国家间相互身份是否吻合,在于自我是否对他者的核心利益甚至根本利益有决定性的牵制能力和手段。由于行为体(国家)是国际关系中最活跃的因素,因此也是过程中呈现的状况特征和体系结构是否稳定的决定性因素。显然,相互竞争性强或利益关系强的行为体(国家),对自己在体系结构中的体系身份及国家间相互身份的退化始终保持很强的敏感性,敏感的主要原因来自于自我在某些领域难以抗压的脆弱性。身份的退化在绝大多数情况下对绝大多数国家来说,除了在政策上的努力,其他几乎是无能为力的,甚至是体系霸权国也无法避免在所有领域都始终保持决定性的强势。

国家身份的退化,有诸多原因,身份退化的结果,有时是有单独目标指向性的,有时是相互影响性的,大体上有三类结果:

● 一是促进行为体间相互关系的进化(和平、合作、发展、一体化)

● 二是引发行为体间相互关系的退化(摩擦、冲突、对抗、战争)

● 三是推动体系结构的调整或转换(格局、秩序、规范、治理机制)

必须指出的是,身份的退化与行为体间相互关系的进化或退化、体系结构的调整或转换是互构的、相互影响的。身份的退化主要相对于现状而言,其中体系身份的退化主要是由于内部分裂、政策转向、他者崛起、战争打击、制度约束、体系转型等因素,相互身份的退化主要是由于利益冲突、政策调整、他者崛起、体系转型、规范制约、自我意志等因素。身份的退化有相对退化绝对退化之分。身份的相对退化,主要相对于横向对比而言,其中体系身份的相对退化,指由较高等次的体系身份退化为相对较低等次的体系身份,而相互身份的相对退化,指从原来关系状态退化为相对弱化的关系状态。身份的绝对退化,主要相对于纵向对比而言,其中体系身份的绝对退化,指由较高等次的体系身份退化为较低等次的体系身份甚至不再享有原来的体系身份,而相互身份的绝对退化主要指从盟友、伙伴、朋友的关系退化为对手、敌手、敌人的关系。

随着全球化的持续发展、国际经济一体化的深入进行、各国相互依存的继续加深,一些国际组织要求域内国家的国家主权进一步让渡,以适应区域一体化和全球化的持续深入发展,因而国家主权身份退化的迹象也日趋明显。从某种意义上来看,国家主权的有限让渡,确实可以被视为国家主权的退化,但如果超越国家主权本身的传统含义,发现这种国家主权的让渡可以被视为国际体系结构进化阶段上的一种必然过程,或者换句话说,某些主权的退化(让渡)使国家获得了更多的进化(一体化)。

国家身份退化的边界是米尔斯海默所说的“大国政治的悲剧”,还是全球治理或者世界国家呢?迄今为止,国家身份退化大体上一直与大国政治的悲剧相连,但在五百年、一千年或更长远的时间后,国家的体系身份可能会退化为失去主权意义的组织身份,而国家的相互身份则可能退化为这种组织间的相互关系。自由制度主义者声称,超国家的治理是局部的,因为它是国家在一个相互依存的世界里通过其政策与行动的战略协调能够获得的现实利益发展起来的,它们强化了国内目标,缓冲了强权政治,局部的超国家治理最终会扩展为民主国家的“和平联邦”;现实主义者认为,超国家的治理总体上仍然依据最强大国家的政策和利益而定,国际机构大体上只是工具而已,民族国家就是终极状态,战争也不会消失,即使在全球化时代的任何一种可信的全球治理的解释,都无法否认各国权力之间的不平等在日益加剧的事实,历史上霸权国体系身份的退化并没有防止其他霸权国的崛起;马克思主义和新葛兰西主义在很大程度上偏向于现实主义的观点,但其认为全球治理组织和机构不完全只是管制和管理的作用,它们也是斗争的场所,斗争的结构有可能改变世界的秩序。[13](P18)建构主义者认为,微观层次上争取承认的斗争,加上军事技术发展的推动,同时受到宏观层次上无政府性的引导,终将导致世界国家的诞生,“简而言之,通过争取承认,无政府逻辑导致了无政府状态自身的消亡。”[14](P494)

小结

国际关系学是一门有趣的学科,如果从一个主义的给定假设和所持的观点及立场出发,要么是沿着某类理论路径一路狂奔,旁若无他而不能自拔,要么是被诸多理论弄得头晕脑转,陷入困惑而无所作为,极少有能彻底反省并找到真正理论出路的,以致著名国际关系学者马丁·怀特(M.Wight)认为根本没有国际关系理论可言[15](P17-34)。笔者认为,国际关系不在于没有真相,而且真相显然也不是唯一的,解释真相的方法与范式也不是独一无二的。国家身份的退化不代表国家的无效性和过时性,也不代表国家的正当性和功能作用受到了毁灭性的质疑,在无政府文化中,国家身份的退化在本质上只是换了另一种身份,不涉及国家的消亡和世界国家的诞生,即使在遥远的将来,自由、平等、人权、法治、公民社会和全球治理的发展真的进化到了可以让国家消亡的阶段,那也不是我在这里讨论的国家身份的退化问题,而是国家任何身份都不复存在的问题了。这个阶段真的很遥远,遥远到我们尚没有相应的、足够的知识累积来理性地进行合情合理的、有充分说服力的逻辑推理。

[1] 亚历山大·温特 [美].国际政治的社会理论 [M].秦亚青译,上海:上海人民出版社,2000.

[2] Michael A.Hogg,Deborah J.Terry and Katherine M.White,“A Tale of Two Theories:A Critical Comparison of Identity Theory with Social Identity Theory”,Social Psychology Quarterly,Vol.58,No.4,1995.

[3] 罗纳德·杰普森,亚历山大·温特,彼得·卡赞斯坦.规范、认同和国家安全文化.彼得·卡赞斯坦主编,宋伟、刘铁娃译,国家安全的文化:世界政治中的规范与认同 [A].北京:北京大学出版社,2009.

[4] 季玲.重新思考体系建构主义身份理论的概念与逻辑,世界经济与政治 [J].2012,(6).

[5] 汤光鸿.论国家形象.国际问题研究 [J].2004 (4).

[6] 管文虎主编.国家形象论 [M].四川:电子科技大学出版社,1999.

[7] Alexander Wendt,Social Theory of International Politics.

[8] 张昆,徐琼.国家形象刍议.国际新闻界 [J].2007,(3).

[9] Hans J.Morgenthau,Politic among Nations:The Struggle,for Power and Peace,The McGraw-Hill Companies Inc,1985.

[10] 罗伯特·杰维斯 [美].国际政治中的知觉与错误知觉 [M].秦亚青译,北京:世界知识出版社,2003.

[11] Jonathan Mercer,Reputation and International Politics,Ithace and London:Cornell University Press,1996.

[12] Alexander Wendt,Social Theory of International Politics.

[13] 戴维·赫尔德 (David Held),安东尼·麦克格鲁(Anthony McGrew)编.治理全球化:权力、权威与全球治理》(overning Globalization:Power,Authority and Global Governance) [A].曹湘荣,龙虎等译,北京:社会科学文献出版社,2004.

[14] Alexander Wendt,“Why a World State is Inevitable,”European Journal of International Relations,9:4 (2003).

[15] H.Butterfield and M.Wight (eds),Diplomatic Investigations(London:George Allen & Unwin).