颅脑MRI片同一认定1例

项 剑 ,张凤芹 ,蔡剑鸣 ,万 雷 ,狄胜利 ,王 旭 ,孙金阳

(1.中国政法大学 证据科学教育部重点实验室,北京 100088;2.中国人民解放军总医院放射诊断科,北京 100853;3.司法部司法鉴定科学技术研究所 上海市法医学重点实验室,上海 200063)

1 案 例

王某,男,52岁,2009年10月7日因琐事与他人发生纠纷,并被对方用木棒打伤头部。伤后次日至某县人民医院门诊,病历记录:头部外伤,疼痛、出血约13h。查体:右额部创口长约5.0cm,双侧瞳孔无异常。颅脑CT平扫未见明显异常。诊断:右额顶挫裂创。经对症治疗,伤处疼痛逐渐减轻。此后间断门诊就诊,诉头晕、头痛仍存在,但未复查颅脑CT片。

2009年10月9日,某县公安局刑事科学技术室鉴定王某损伤程度属轻微伤。同年12月22日,根据王某提供的某中心医院2009年11月14日颅脑MRI片(提示左侧额颞顶部硬脑膜下血肿),某市公安局刑事科学技术研究所鉴定其损伤程度为重伤。

此后,本案又进行过两次医学鉴定和两次法医学损伤程度鉴定,医学鉴定结论均为其硬脑膜下出血的原因应为外伤性,若能排除2009年10月7日至11月14日头部其他外伤因素,则该硬脑膜下血肿与本次外伤有关。损伤程度鉴定结论为轻伤、重伤各1次。被告不服上述鉴定结论并认为王某提供的可见左侧额颞顶部硬脑膜下血肿的MRI片并非王某本人的。为此,2011年9月29日,某县公安局特委托本鉴定机构对某中心医院2009年11月14日颅脑MRI片是否属王某本人进行法医学鉴定(同一认定)。

2 法医学检验

2.1 法医学阅片

根据委托人送检的2009年11月14日某中心医院23598号颅脑 MRI片(以下简称“23598号 MRI片”)及目前法医学鉴定时重新拍摄的2011年9月29日某医院4814号颅脑MRI片(委托人亲自陪同王某赴医院拍摄,以下简称“4814号MRI片”),阅片意见如下:

(1)23598号MRI片显示左侧额颞顶部硬脑膜下血肿,4814号MRI片于相应部位未见明确硬脑膜下血肿,除上述差异外,两MRI片均未见脑实质异常征象。

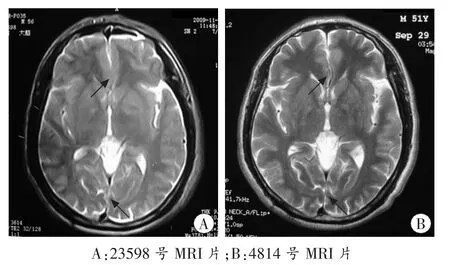

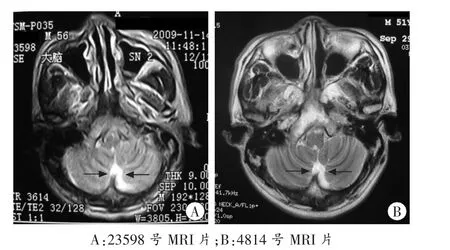

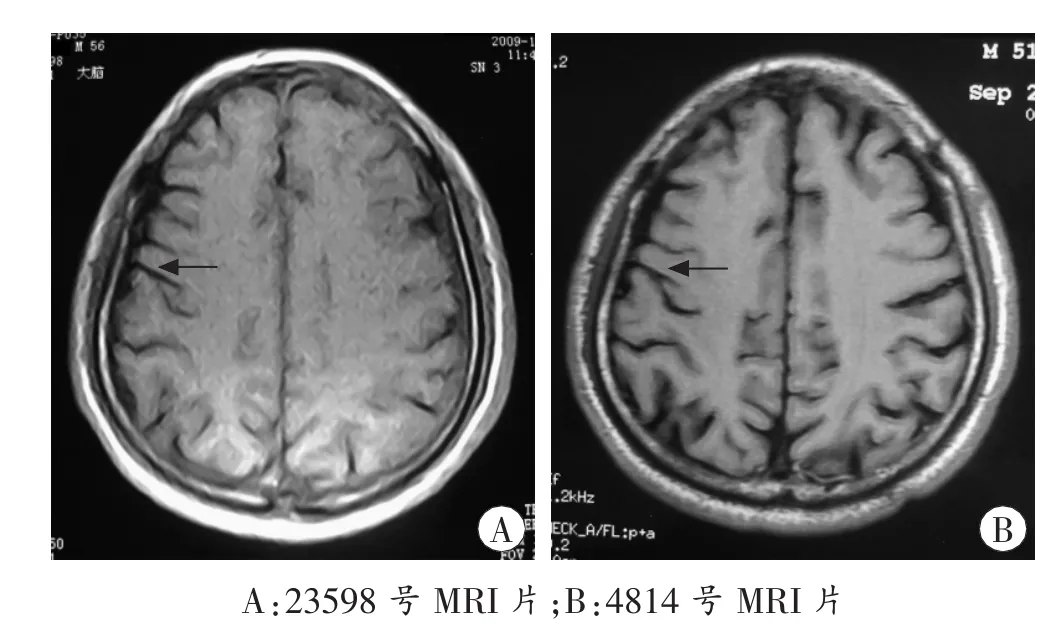

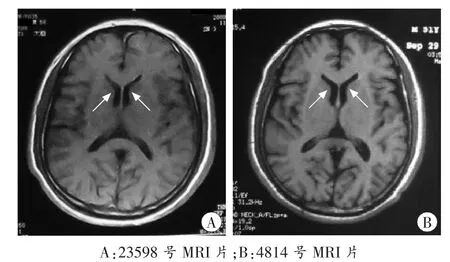

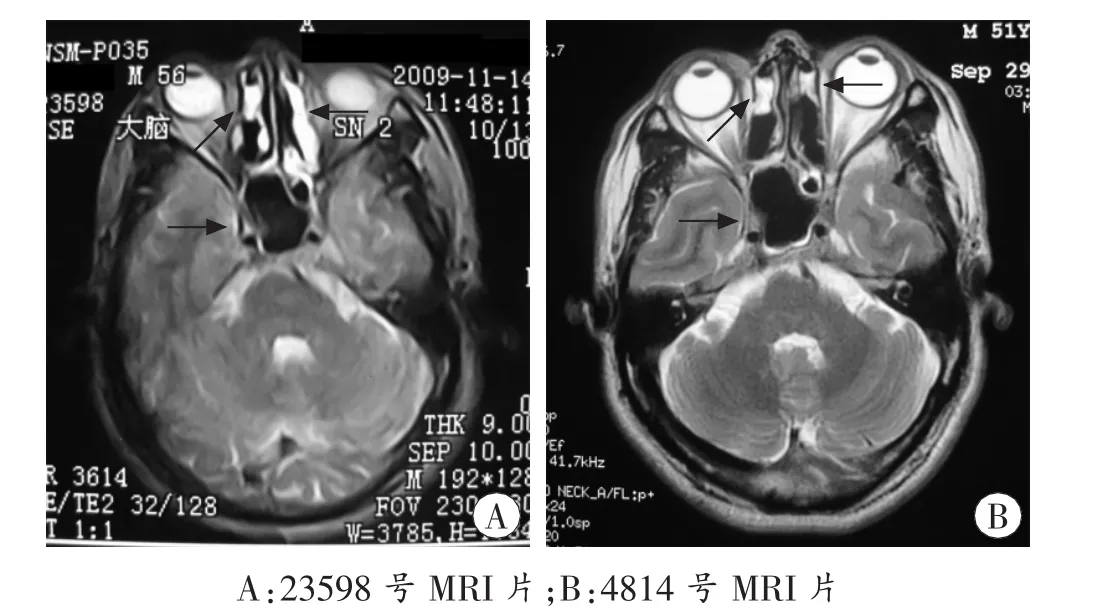

(2)通过对部分颅脑层面图像的重合比对,两组MRI片中大脑、小脑、脑室、脑沟及颌面部等形态基本一致。特别需要指出的是,大脑半球中线结构走行(图1)、后颅窝蛛网膜下腔局部形态(图2)、右侧大脑沟回形态(图3)、两侧脑室前角形态及夹角(图4)、蝶窦大小与形态(图5)等特异的正常结构形态,两组MRI片也大致相同。上述两组MRI片中T2WI像中双侧筛窦炎症(图5)、左侧上颌窦囊肿(图6)等病变的部位、形态亦基本吻合。

图1 大脑半球中线结构走行

图2 后颅窝蛛网膜下腔局部形态

图3 右侧大脑沟回形态

图4 两侧脑室前角形态及夹角

图5 蝶窦大小与形态大致相同,双侧筛窦炎症

图6 左侧上颌窦囊肿

2.2 中国汉族成人颅脑MRI片盲测比对

在中国人民解放军总医院颅脑MRI片中随机抽取100例中国汉族无关成人样本,对上述指标进行观察,未出现上述部位形态相同的结果。

2.3 鉴定结果

通过观察比对上述结构的形态学特征,23598号MRI片与4814号MRI片应为同一个体的颅脑图像,即证明某中心医院2009年11月14日颅脑MRI片确实是王某本人的。

3 讨 论

3.1 颅脑影像学资料同一认定的概述

法医学同一认定又称个人识别,主要是辨别尸体或活体为哪一个体,或是否与某已知个体为同一个人,是法医学领域重要的研究课题之一。1927年,Culbert等[1]使用生前及死后的颅脑X线片,通过比对鼻旁窦及乳突形态对某尸体进行个人识别。1992年,Reichs等[2]运用颅脑CT片,采用7项观察指标对额窦进行分类,进而同一认定。同年,程亦斌等[3-4]论述了颅脑CT片同一认定的基本思路,并采用额窦、枕骨外形、枕骨粗隆、枕内隆凸、颅骨厚度、松果体及脉络丛是否钙化等识别指标进行了同一认定。近些年,国内外开展了一系列应用颅脑影像学资料进行同一认定的研究[5-9],其共同点在于依赖头颅骨性标志。

3.2 颅脑MRI片在本例同一认定中的应用

本例王某外伤当日颅脑CT片未见异常改变,伤后1月余颅脑MRI提示左侧额颞顶部硬脑膜下血肿,后多次复查未见上述部位明显血肿。被告对本案的关键证据——显示王某左侧额颞顶部硬脑膜下血肿的MRI片提出异议,要求进行同一认定。由于MRI技术对骨性结构显示欠佳,利用颅脑MRI片进行同一认定,国内外少见报道。

与CT相比,MRI具有对软组织分辨率高,对细微解剖结构特别是病变组织详细成像的优点。软组织虽然不如骨性结构稳定性好,但在特定条件下,软组织亦具有同一认定识别指标所需的特异性、相对稳定性等特点。对脑组织而言,脑室系统的形态、大脑纵裂及侧裂的形态、沟回的深浅度及脑外伤后病灶或疾病引起的病灶的部位、形态等可作为识别指标[3]。

本例颅脑MRI片同一认定在应用骨性标志受限的情况下,筛选出下列识别指标:中线结构走行、后颅窝蛛网膜下腔局部形态、右侧大脑沟回形态(左侧因硬脑膜下血肿影响相似度较差)、侧脑室前角形态及夹角、蝶窦大小形态及左侧上颌窦囊肿、双侧筛窦炎症等特异的正常结构形态和病变的部位、形态。通过观察及对部分颅脑层面的重合比对,进行同一认定。另外,随机抽取100例无关样本进行盲测检验以上观察指标,未出现相同结果。

将颅脑MRI片应用于个人识别,除先后两次摄片头颅位置、基线、层厚不一致等常规影响因素外,尚存在一些问题,如软组织的固定性较骨组织差、损伤或疾病的动态演变等,都可能造成MRI片中观察指标的形态学特征不易识别,这就需要鉴定人员更加耐心细致地观察、比对。

本例通过比对MRI片中颅脑及颌面部软组织形态,特别是对特异的正常结构及病变部位和形态的同一认定,具有法医学意义。

[1]Culbert WL,Law FM.Identification by comparison of roentgenograms of nasal accessory sinuses and mastoid processes[J].JAMA,1927,88(21):1634-1636.

[2]Reichs KJ,Dorion RBJ.Use of computed tomography (CT)scans in the comparison of frontal sinus configurations[J].Canadian Society of Forensic Science,1992,25(1):1-16.

[3]程亦斌.颅脑CT片同一认定初探[J].法医学杂志,1992,8(4):184-186.

[4]程亦斌,涂彬.颅脑CT及X片的同一认定[J].法医学杂志,1994,10(3):114-116.

[5]Christensen AM.Testing the reliability of frontal sinuses in positive identification[J].J Forensic Sci,2005,50(1):18-22.

[6]da Silva RF, Prado FB,Caputo IG,et al.The forensic importance of frontal sinus radiographs[J].J Forensic Leg Med,2009,16(1):18-23.

[7]Ruder TD,Kraehenbuehl M,Gotsmy WF,et al.Radiologic identification of disaster victims:a simple and reliable method using CT of the paranasal sinuses[J].Eur J Radiol,2012,81(2):e132-e138.

[8]唐剑频,胡泊,胡得仪,等.颅骨X光片个人识别的研究[J].汕头大学医学院学报,2007,20(4):197-199,202.

[9]刘旭丹,张继宗,田雪梅,等.中国汉族成人颅骨CT片同一认定方法的研究[J].中国法医学杂志,2008,23(5):312-314.