云南某国家级贫困县乡村医生现状分析

杨 瑶, 唐松源,瞿 艳,祁秉先

(昆明医科大学,云南 昆明 650031)

我国是一个农业大国,乡村医生是我国农村卫生工作的“三大法宝”之一,担负着大量农村基本医疗和预防保健工作, 他们整体素质和业务水平的高低直接关系到我国农村卫生事业的发展和农村居民的健康保障水平[1]。在新医改背景下发展农村基本医疗卫生服务, 更需要加强乡村医生队伍建设,满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求。本文通过对云南某国家级贫困县乡村医生的现状进行调查,分析存在问题,为加强贫困地区乡村医生队伍建设提供决策依据。

1 资料来源与方法

运用问卷调查、个人深入访谈及小组座谈法对云南省大理白族自治州某国家级贫困县270名乡村医生的基本情况、医学教育背景、执业资格及从业情况等方面进行调查,运用SPSS 12.0分析软件对收集到的数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 乡村医生的一般情况

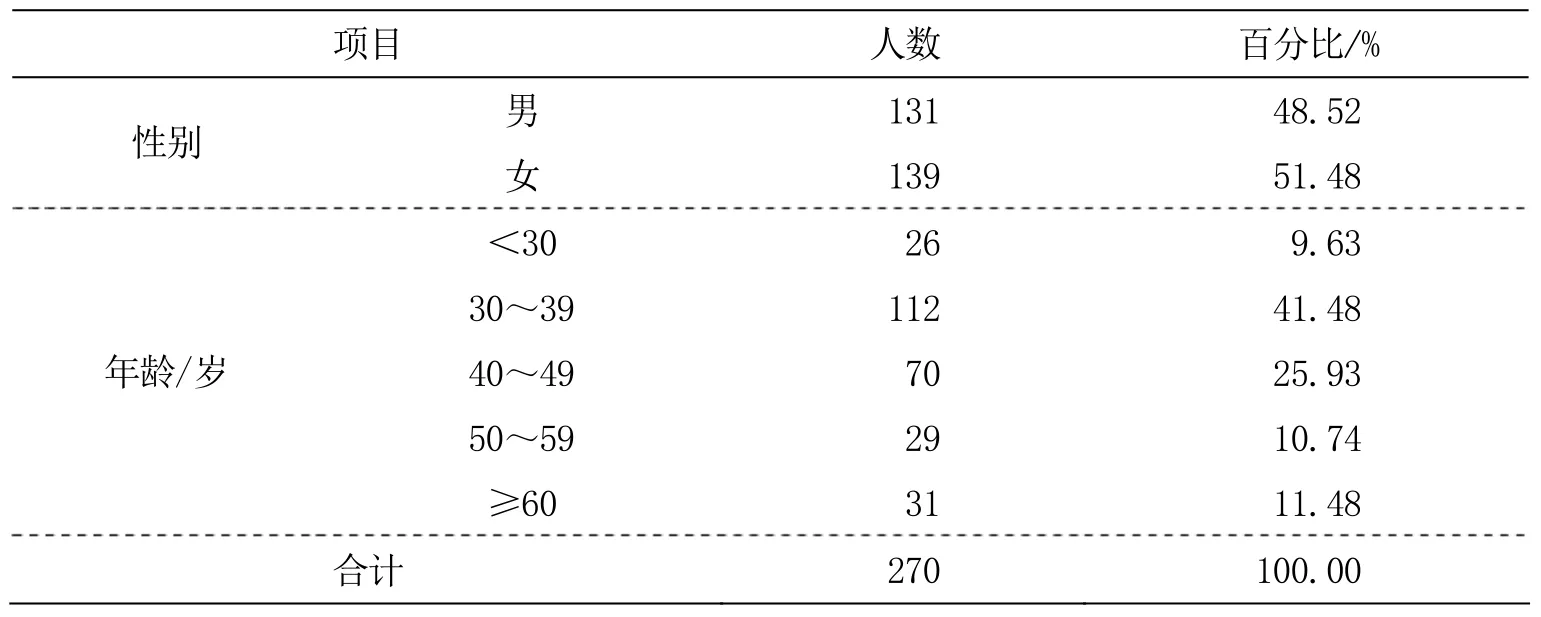

在所调查的270名乡村医生中,男性村医占总调查人数48.52%,女性乡村医生占51.48%。乡村医生中年龄最小的22岁,最大的72岁,平均年龄43.37岁。其中30~49岁者占2/3以上(67.4%)。值得注意的是,60岁以上的老乡村医生人数多于30岁以下者,后继乏人问题突出,见表1。

2.2 学历及专业结构

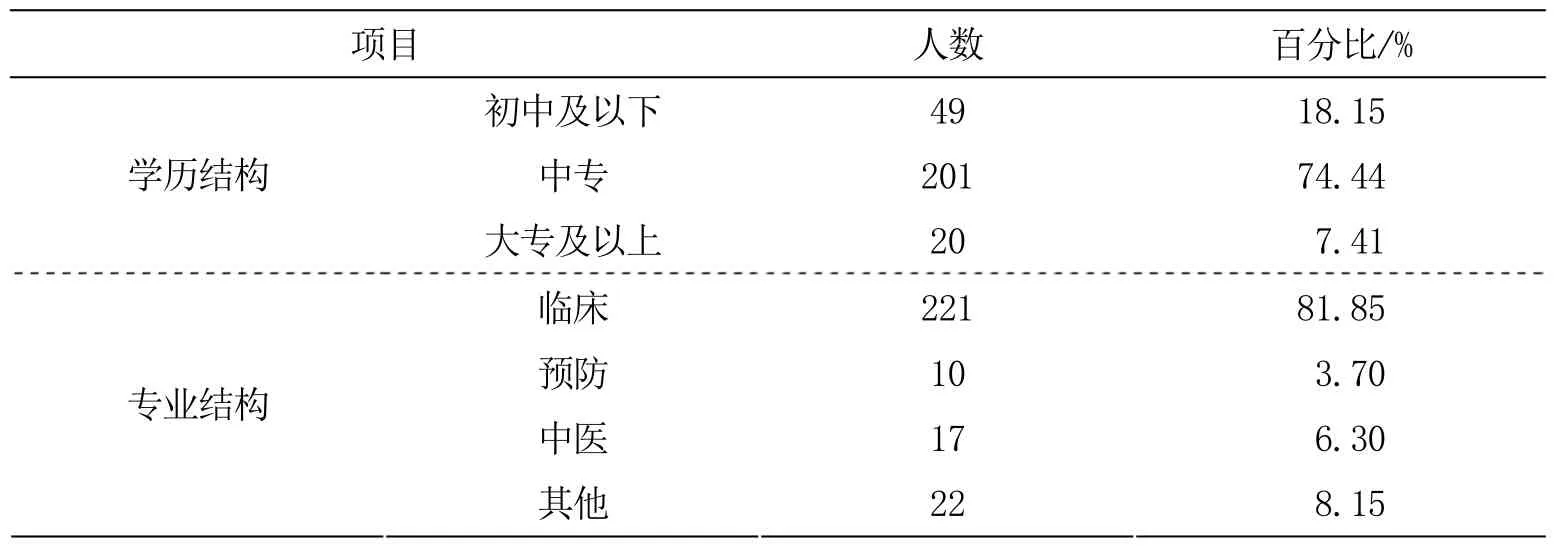

由于地处偏远,交通不便,社会经济总体发展水平滞后, 贫困地区对医学人才缺乏吸引力。乡村医生学历水平总体仍然偏低, 中专及以下学历水平的乡村医生仍是当前农村卫生队伍的主体,见表2。

表1 270名乡村医生的一般情况

表2 270名乡村医生学历及专业结构

2.3 乡村医生的执业现状

由于乡村医生整体年龄老化、医学专业学历不够、针对性培训不足等多种原因,乡村医生的整体执业水平还较低, 仍有大部分乡村医生不具备执业资质。在调查的 270名乡村医生中, 取得执业(助理) 医师资格的仅有51人,占18.89%。

2.4 从业基本情况

乡村医生中从业年限最短的1a, 最长的51a, 平均从业年限为18.9a,见表3。

表3 270名乡村医生从业年限

2.5 乡村医生培训情况

调查结果显示,在所调查的乡村医生中, 有212人接受过县卫生系统组织的培训学习, 占到总体的78.52%。其中,培训时间达到一年以上的占31.48%。所接受的培训内容以临床理论、临床实践技能、基本药物、预防保健、公共卫生服务为主。85.56%的人对培训持满意态度,持不满意态度的仅有 1.85%。通过问卷调查及同乡村医生的交谈中了解到在培训需求方面, 27.78%的乡村医生希望培训更加系统化;47.41%的乡村医生希望增加培训时间;49.63%的乡村医生希望能够到上级单位进修学习;51.85%乡村医生认为理想的培训单位是县级医院,其次是乡镇卫生院及省、市级卫生机构。在培训内容方面,13.32%的乡村医生希望加强预防保健及公共卫生服务方面的相关知识培训,希望加强临床理论及临床实践技能方面培训的乡村医生分别为 61.85%和24.81%。

3 讨论

3.1 乡村医生数量不足,年龄结构不够合理

乡村医生承担着广大农民居民的基本医疗、预防保健工作,乡村医生素质的高低、数量的多少及卫生服务水平都关系到国家农村卫生事业的发展和农民的健康保障水平[2]。根据卫生部公布的数据显示,截止2010年底,全国有乡村医生103.2万人,平均每村卫生室为2.17人,每千农业人口村医数为 1.46人。云南省拥有乡村医生36 194人,平均每村卫生室村医为2.74人,每千农业人口村医数为1.02人[3]。本次调查显示,该调查县平均每村有2.05名村医,平均每千农业人口村医数为0.84人,低于全省及全国水平,乡村医生数量相对不足。其次,乡村医生年龄在50岁以上者占22.22%,小于30岁者不到 10%,年龄结构不够合理,对基层医疗卫生保健机构的稳定及持续发展有负面影响。

3.2 专业素质整体不高

卫生部在《2001-2010年全国乡村医生教育规划》中明确提出规划目标,到2010年底经济欠发达地区,15%以上的乡村医生接受专科以上的高等医学教育,其余的乡村医生应具有中专学历[4]。调查表明,该县村医整体专业素质不高,有近1/5者为初中及以下文化,只经过短期培训,专科及以上学历者仅占 7.41%,中专学历者约占3/4(74.4%),与卫生部的相关要求还有很大差距。

3.3 乡村医生执业医师转化率低

乡村医生向执业(助理)医师转化, 是社会发展和国家规范医师从业管理的必然趋势。根据《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》要求:“到2015年,全国85%的乡村医生要完成向执业(助理)医师的转化”。但云南省贫困地区执业(助理) 医师转化水平尚比较低,调查中发现取得执业(助理)医师证书的乡村医生仅有18.89%。执业能力较低、水平较差,与满足居民医疗卫生保健需求存在较大差距。

3.4 乡村医生流失严重

在调查中发现乡村医生的收入水平虽高于当地农民收入水平,但远低于外出打工者。加之乡村医生的待遇缺乏国家制度和法律层面上的政策保障,养老没保障、身份没说法、上升无渠道等原因难以调动其工作积极性,提高工作效率,更不能保证村医队伍的稳定。年轻力壮、学历高、能力强的村医逐渐脱离村医岗位,外出寻求更好的谋生手段。

4 建议

4.1 提高福利待遇,建立健全退休和养老保障制度

进一步提高农村专业卫生人员待遇,提高并调动其工作积极性,使乡村医生工作更体面,更有价值。逐步建立健全乡村医生的有关保障政策,提高乡村医生社会保障水平,稳定农村卫生队伍。将达到法定退休年龄的乡村医生纳入社会养老保险体系,保证乡村医生老有所养,解决其后顾之忧。

4.2 建立长效的培训机制,提高专业素质

相关主管部门应进一步完善在职培训的长效机制,不断提高在职农村卫生人员的技术水平和服务能力[5]。对乡村医生的培训进行统一管理和协调,加强不同层次、不同门类的培训,制定长期系统的培训规划及针对性、实用性较强的培训内容。采用函授学习、临床进修、专题讲座等多种培训方式,使乡村医生不断更新医学知识,提高乡村医生的专业素质和卫生服务能力。

4.3 严格乡村医生的资格准入制度, 提高执业水平

加强乡村医生准入管理, 鼓励具备正规中专及以上医学学历的乡村医生,积极参加国家执业助理医师及以上资格的考试及学历教育。对尚未取得乡村医生执业资格的人员,组织集中统一培训,并联合省内相关高校采取多种形式的学历教育,提高他们的理论知识水平,促使其向执业(助理)医师转化。同时要对新进入村医疗机构的人员严格把关,从业人员必须取得正规的学历和具有执业助理医师资格,从源头上提高乡村医生队伍正规化医学教育的程度,促进乡村医生向执业(助理)医师转化。

4.4 促进乡村医生人才队伍建设

探索吸引大中专毕业生到基层卫生服务机构工作的激励机制,通过吸引和鼓励医学大中专毕业生或取得执业医师、执业助理医师资格的医生到基层工作,促进乡村医生队伍的建设和扩大。在薪酬、职称晋升等方面给予政策倾斜,鼓励其扎根农村,保证农村卫生人才队伍的可持续发展,促进乡村医生队伍建设,更好地为农民提供基本医疗预防保健服务。

[1]鲁玉玲.湖北省通山县乡村医生执业现状调查分析[J].中国社会医学杂志,2010,27(4):258-259.

[2]张 艳,袁 玲.对我国乡村医生教育的思考[J].中国农村卫生事业管理,2005,25(12):24.

[3]中国人民共和国卫生部.2011年中国卫生统计提要[M].北京:中国人民共和国卫生部,2011:114.

[4]朱建春,孙 馨,田 疆.乡村医生队伍将长期为农民群众服务[J].中国卫生人才,2011,13(2):10-112.

[5]蒋健敏,朱 炜,孙 政,等.对当前农村卫生队伍建设的分析与思考[J].中国卫生经济,2009,28(2):32-34.