大国模式城市化的若干热点问题探讨

周伟林

关键词 大国模式 城市规模 城市体系 发展动力 国际效应

导读:大国模式城市化的内涵是什么?城市规模小好还是大好?城市体系侧重沿海还是中西部?城市发展动力靠政府还是市场?乡村生活与城市生活哪个对环境更有利?大国城市化有哪些国际效应?在全民热议新型城镇化的背景下,针对这些热点问题,作者一一进行了剖析,期望能带来一些新的启发。

一、大国模式城市化的内涵

基于中国是一个历史悠久、疆域广大且差异明显的大国,本文认为其城市化发展模式具有独特性。这种大国模式的丰富内涵,主要包括三个方面。

第一,中国被有的学者称之为“具有洲际规模的巨型国家”(房亚明[1]),其国土面积、人口、GDP总额都位居世界前列:国土面积960万平方公里,位于世界第三;总人口13.7亿,超过了OECD国家人口的总和;2012年GDP总额达52万亿元,为世界第二大经济体。这些因素使得中国的每一个省份或地区在面积、人口和经济上都具有相当大的规模,甚至可以与许多国家相比肩。根据世界银行的数据,2008年中国34个省、市、自治区、特别行政区的GDP数值,有6个超过了同期的泰国,有10个超过了同期的新加坡,有15个超过了同期的新西兰,有24个超过了同期的越南,而所有的省、市、自治区、特别行政区都超过了同期的蒙古、老挝、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国。除中国外,全世界人口超过1亿的国家仅有10个,而中国一个省的人口往往相当于一个大国,比如河南省就有1亿人口。

第二,中国各地区之间的地理、资源、人口分布有很大差异。以“胡焕庸线”(胡焕庸[2])为界,东南方36%的国土面积居住着96%的人口,占大部分国土面积的西北方多呈沙漠、戈壁和雪域高原地形,人口仅占到4%。与人口分布相对的,是资源(包括矿产、石油、天然气、水能资源和水资源)的逆胡焕庸线分布,人口稀少的西北方占据大部分的资源(何祚庥[3])。“人口众多”与“地大物博”在空间上分离,造成极大的运输成本,这一“人和自然”的矛盾,是中国人谋求生存和发展时所面临的基本矛盾,给中国的城市化带来很大挑战。

第三,在全球化的背景下,为了吸引和留住具有流动性的资本和劳动力,导致了城市和区域之间激烈的竞争。这种城市和区域竞争,需要通过相应的机制建设来吸引生产要素的流入和聚集。Krugman[4]指出“区域竞争”的意义:实际上区域经济要比国家经济更加便利于贸易开放,因为生产要素在区域范围内的流进流出要比国家之间来得容易。20世纪90年代中期以后,在全球范围里城市和区域发展以经济主导为核心的理念被拓宽,用来解决社会、生态、政治和文化方面的问题(Gedds and Newman[5])。增加公平、提高环境可持续能力、鼓励共同治理的认知,在不同程度上逐渐被纳入城市和区域发展的定义之中。而新区域主义,一方面关注区域生产、区域创新体系、特定区域资产的重要性以及区域危机治理、区域经济竞争力和推动力量等;另一方面,关注“区域化的城市”:在全球结构化的资本、劳动力和信息流动中,各城市中心不断膨胀,围绕一个或多个区域中心枢纽形成网络,互相联系起来。在此环境中,中国面临着经济和社会的转型,城市已经不仅仅是经济意义上的城市,而是成了经济、社会、政治、生态的有机综合体,被赋予了越来越丰富的功能。这就需要通过区域视角,根据各个区域不同的自然资源承载力、经济发展水平以及社会经济制度,因地制宜地制定不同的城市化战略。

二、城市规模:小好还是大好?

此乃见仁见智的问题。在国内有代表性的是费孝通先生的“小城镇”论。费孝通是社会学家,他反对资源纯粹被城市攫取,更多考虑的是工业化过程中农民怎样分得一杯羹,从而避免城乡对立和农村贫困化。他思考问题的核心是农村怎样通过发展小工业吸纳更多人就业,从而使农民分享工业化的好处,这是一个有良知的社会学家的诉求。但他不是经济学家,没有考虑到大城市的集聚规模效应。另外一些学者,比如Fujita和Henderson[6]认为,中国城市化滞后,城市分工不充分,城市集聚程度不够,中等城市还不够大。Henderson和Wang[7]的研究发现,中国城市相对全球其他城市而言是欠集聚的。比如,2000年中国人口超过300万的城市与人口在100万到300万之间的城市的比例是0.072(9:125),而全球的这一比例是0.27。又如,在2000年全球人口超过20万的城市中,计算所有城市的空间基尼系数,并按照大小排序,从最小到最大,再从小到大观察城市人口的累积比例,中国的空间基尼系数是0.43,而世界的这一比例是0.55,非转型大国的这一比例超过了0.55。对中国来说,这说明城市间的人口分布相对平均,反映城市人口的空间分散以及城市集聚的缺乏。

其中的原因如Henderson[8]所指出,“中国试图将农村移民转移到中小城市,而远离最大的几个城市地区。同时,中国的其它政策影响了资源分配,给予了大城市相比小城市更多的资源和政治影响力。中国通过偏向大城市的政策,刺激了当地的就业机会,吸引移民离开中小型城市,与国家目标相悖”,“中国的城市总体上似乎不够大,缺乏足够的集聚经济,这是因为总体上限制移民的政策最初将大部分农村移民的当地流动引导到邻近村镇的流动。因此最初的移民目的地是有限的和分散的”。

由于中国地方政府普遍存在着“大城市偏好”,由于行政等级制的缘故,做大之后控制的资源更多,话语权也就更大,现在各地政府都有很大的冲动把城市做大。若按照各地所规划的人口、GDP和建设用地指标,加起来的数据将远远超过国家公布的数据,恐怕要大好多倍。麦肯锡全球研究院对中国大城市发展的趋势持乐观看法,麦肯锡报告[9]指出,到2030年,中国将出现221座100万以上人口的城市,其中有23座是500万以上人口的城市。相比较而言,目前欧洲才有35座100万以上类似规模的城市!这种场景在人类城市化历史上前所未有。

实际上,对城市规模大小的追求要因地制宜,可以从便于管理的角度,或者从公共设施利用效率的视角,或者用微观的观点去考量。不同规模的城市应该根据自己的功能来承担相应的基础设施投资。比如霍华德[10]的“田园城市”设计最优规模是32,000人,以英国的样本来看,这样的规模确实就到位了。可是放到中国,一个城市至少要一二十万人口才有较多的就业机会,才会有较好的公共服务,城市功能才比较完整,这恐怕与发展的阶段相关。可能要在城市化率提高到相当程度、公共服务均等化之后,较舒适的城市规模才会减小。尽管可能存在最优城市规模的分布,然而单一的最优城市规模却没有,这是因为城市规模变化带给不同的企业或居民的收益是不一样的。正如凯文·林奇[11]所说,最优规模不是一个,而是一个系列,它适合于不同的功能,尤其是适合于居民对诸如特性、可达性和控制管理等方面的不同偏好。

三、城市体系:侧重沿海还是中西部?

怎么看经济学家争论较多的一个问题,即投资在中西部和东部哪个效益更高?是应该增加东部的投资还是中西部的投资?无疑,中国经济增长的动力,很长时间里基本上靠沿海地区加入全球化的竞争,通过中西部人口大量转移到沿海地区,每年城市化率有一个点以上的增长。接下来,这样的一块增量可能会受到一些制约。现在整个环境在发生转变,除了一方面大城市发挥集聚作用——当然这不是在重复以往,可能是升级的情况,已经进入城市的农民,如何享受市民待遇?如何完成这部分人的城市化?另一方面,未来的城市化是以大中城市为重还是同时加强“就地城市化”?是侧重沿海还是中西部?

中国和美国、日本不一样,只有一边靠海,分东部沿海和内地(中西部)。根据新经济地理学原理,地理位置非常重要,在全球分工中,沿海地区在区位上当然是有优势的。中国距离海岸线200公里范围内的沿海地带,仅以不到10%的国土面积集中了全国55%的就业人数;当距离扩大到700公里时,该范围内囊括了全国就业的85%,与刻画了人口分布状况的“胡焕庸线”相吻合。这种区位差异非常大,因为这么多年中国经济和城市发展,很大的一块是靠FDI推动,是参与全球化分工的结果,而且很多政策也是倾向于沿海城市的。

然而,中国的城市化由于超大的人口规模,单用一个比如像日本沿海发展,或者像韩国集中在首尔地区,那样的模式很难解决问题,可能需要超大规模的城市产业和区域经济相结合。大国模式需要控制好平衡点,有许多事物不能只用短期或局部效益来衡量,大国有充分的空间可以使区域合作的效用达到最大。对于西部开发,我们要思考其发展空间到底是什么?其发展的重要性我们已经认识清楚了吗?究竟什么才是区域之间真正的失衡?思考西部问题更需要新的战略思维。一方面,西部有丰富的资源(生态、矿产、旅游、人文),是中国对外开放的另一半疆域(想一想历史上丝绸之路的意义),是巨大的增量。另一方面,西部发展若长期滞后肯定不利于国家的稳定,会成为实现“复兴”的掣肘。所以,经济账要算,政治账也要算。以往的一些研究,或过于计较投入产出,不算大帐;或过于关注区域GDP总量的失衡,其实人均GDP指标以及基本的公共服务更应该得到重视。西部开发以及城市发展在国家城市体系中的定位究竟如何这一点非常重要。

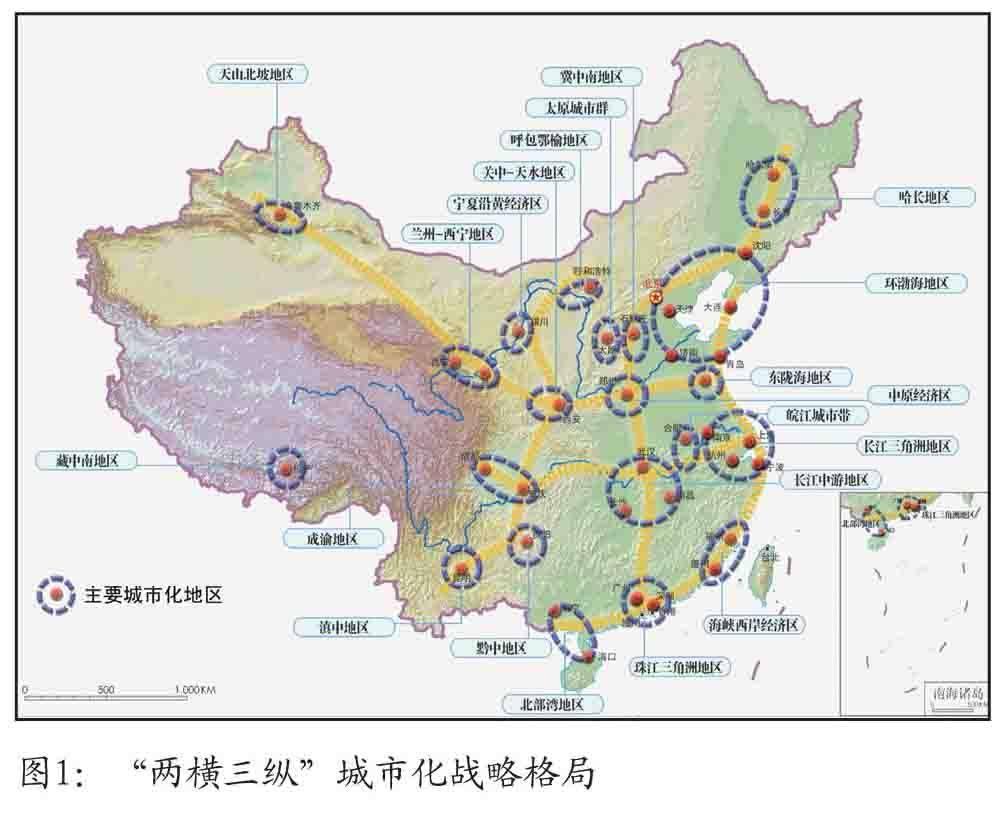

在产业和城市布局上,中国可望实现空间结构再造(如图1所示),即构造双层城市体系。第一是国家层面“两横三纵”的城市体系,第二是区域城市体系或城市群。所谓“两横三纵”,“两横”分别是陇海线和沿江通道,“三纵”一个是沿海轴,一个是京哈以及京广,一个是包昆。这种巨型的城市大格局世上罕见。中国的发展不能只靠沿海,把政治的经济的地理的多种因素放进去,考虑到均衡因素,这个布局是合理的。而区域城市体系或城市群的建设,要坚持大中小城市、镇和农村的协调发展。城市化要用两条腿走路——农民进城和就地城市化,两者缺一不可。前者与全球化、工业化有关;后者要关注城市化与农业现代化如何融合好。相应地,新型城市化存在两个重要且有效的操作模式:一是“区域经济+中心城市”模式,城市化与产业升级密切地结合起来,向城市群和主要的经济区域集中,以区域经济和中心城市为平台,提升和扩展城市功能;二是“现代农场+特色小镇”模式,以新型城市化带动农业现代化,建设现代农场和特色小镇,实现农村居民身份和农业生产方式的双重转变。

四、城市发展动力:政府还是市场?

城市是集聚经济的产物。集聚经济有两种:马歇尔-阿罗-罗默外部性(Marshall-Arrow-Romer externalities)和雅各布斯外部性(Jacobs externalities)。两者对不同行业的作用不同,前者出现在一个行业内(地方化经济),在传统的工业领域专业化程度越高规模效应越显著;而后者产生于行业多样化的城市中(城市化经济),在新兴工业领域行业越多样化知识溢出效应越明显。国家城市体系(包括城市群之间和城市群内部)的分工该如何决定?背后的机理是什么?Black和Henderson[12]指出,1950-1970年之间,美国大都市产业专业化有钢铁、纺织、汽车、造船、飞行器、造纸、石油化工等行业,大多数城市只是在几个行业内进行生产。美国的制造业选址地点经历了特大城市生产——郊区化——中小城市——发展中国家的过程。相比之下,中国的城市由于强烈追求GDP增长,导致各城市的产业结构雷同。中国大量的中小城市需要按照马歇尔-阿罗-罗默外部性来组织工业生产,应在特定的某一个行业或几个行业内进行专业化,以获得更高的生产效率,从而形成自身在区域内的独特地位;而大城市和特大城市应专注于发展服务业,使得其中或者辐射范围内的厂商分享雅各布斯外部性,因为大城市内人口的规模大,交易活动频繁,要素资源集聚,创新有可能成倍出现。大城市与中小城市的功能不同,需要进行合理的分工协作,而非各自都发生错位。

大国模式的城市化动力,来自发挥市场的基础作用和政府的规划、调节功能,并由两者协整产生的合力。在大的战略格局统领之下,需要更好地发挥市场机制的作用。产业的分布跟许多因素相关,比如运输成本,若产品是重量减轻型的(如葡萄酒),企业选址会靠近原材料产地;若产品是重量增加型的(如啤酒),企业选址则会靠近消费者所在的市场。这是市场规律使然。另外,地方特殊的资源禀赋也很重要,比如茅台酒的酿造离开茅台镇就不行,还有像大庆、库尔勒的油田,焦作、阜新、鄂尔多斯的煤矿,等等。新疆地大物博,煤储量占全国比重约为40%,油30%,气33%,此外,风能资源也很丰富,所以风力发电产业发达。浙江海宁皮革城、义乌小商品城的成功,则是人力资本作用之果,那里自然资源稀缺,但劳动力充足、能工巧匠多,闯出了一条条有竞争力的就业路子。市场机制是高效的,城市化主要的活力来源于企业和居民的选址。

同时,中国城市化的一个重要特征是政府激励机制的设计和考核。实施新型城市化战略,就要做到:鼓励各城市-区域发挥集聚效应,实现经济、社会、环境的协调与可持续发展;区别不同地区的情况和发展条件,实行多渠道、多元的发展战略;中西部地区应高起点并以大规模投资为前提,形成若干个产业集聚地带;同时,还应鼓励在国内市场和国际市场展开区域合作;促进区域平衡,推动社会经济发展;促进民族团结,在少数民族地区加强对造血功能的培育,在人口稀疏地区(边境地区)建设定居点;因地制宜,强调城乡之间、区域之间、大中小城市之间的统筹协调发展;建立各区域功能协调的城镇等级体系,并在此基础上建立和完善国家城市体系;推进制度改革和增加公共服务,在推进方式上实行政府、市场与社会力量的结合。

五、乡村生活与城市生活:哪个对环境更有利?

不难发现,中国城市的人口密度非常高,甚至许多农村也具有较高的人口密度,有些超过了西方国家的城市人口密度。如果按照法国的城市标准,建筑物距离不超过200米、人口2000人以上的地方可以叫城市,中国就有太多这样的地方了,任何一个镇或者大一点的村都有过之而无不及。这是中国与欧美发达国家很不相同的地方。

中国的集体建设用地总量逾1700万公顷,而全部城市建设用地是700万公顷,前者是后者的2.5倍。[13]从理论上讲,城市化的结果,人口密度本来应该会提高从而耕地应该是增加的,因为很多人从低密度的农村转移到高密度的城市来了,但是实际效果却是相反的:城市化发展很快,新区占用的土地多,密度不够大,建城面积的增长比率比人口转成城镇居民的比率高。更吊诡的现象,是数亿农民离开了农村到城市去工作,农村的建设用地不仅没有减少,反而还在扩大。这是由土地制度、户籍制度和财政分配体制的缺陷所造成的。

一个不容忽视的事实是,近20年来,中国进入小城镇的人口降低了10个百分点。Andes和Glaeser[14]对政治如何影响大城市的发展问题做过研究,他们比较了85个国家的城市,发现集权国家的首都比其他國家的要大45%。统治者把大量资源放在首都以笼络最有可能影响政策的城市市民。拉美、非洲一些国家的城市化,往往把人口都集中在几个大城市,而农村人口流失,大城市承受力又不足,这样农村和城市发展就都成问题,大城市无法直接辐射到农村,中间缺少过渡。在中国,大城市有集聚经济效应,能产生就业岗位,还有城市的维护费用;小城镇既没有维护费,集聚能力又不够,再来一个土地出让金上交,造成城市结构的两元分化,缺少有效的办法来解决这些问题,分配体制上难以突破,几乎所有政策都是绕过小城镇,直奔田间地头。失地而又没有就业和公共服务,对于农民无异于就是灾难!

至于大国模式与环境影响的关系,实在事关重大。Glaeser[15]认为:“郊区环境主义的想法是落伍的,真正对环境友善的是曼哈顿、伦敦与上海的闹市区,而非市郊……喜爱自然的人待在群树环绕之下,消耗的能源却远比城市人来得多……居住在人口100万以上都会区的美国人,生产力要比居住在都会区人口较少的美国人多五成。就连工人的教育、经验与勤勉程度也是如此……比较快乐的国家,往往是城市化比较高的国家。在一半以上人口居住于城市的国家,有三成的人说他们非常快乐,有17%的人说他们不是非常快乐或完全不快乐。在一半以上人口居住于乡村的国家,有25%的人说他们非常快乐,22%的人说他们不快乐。”Glaeser特别指出,“一旦印度与中国走向富裕,两国民众将面临一项可能对我们所有人生活造成重大影响的选择。他们会选择美国式的生活,然后搬到必须自己开车通勤的市郊;还是继续待在人口稠密的市区,但对环境却较为友善?如果中印两国的人均碳排放量升高到美国的人均水平,则全球的碳排放量将会增加至139%;如果他们维持在法国的排放水准,那么全球的碳排放量只会增加三成。这两个国家的车辆普及与城市化程度,将成为21世纪最重要的环境议题”。

六、大国城市化的国际效应

必须看到,中国的工业化、城市化的发展空间究竟有多大,其资源配置的效率究竟如何,与国际金融、资本、技术、商品、人员流动以及气候、环境和政治、军事等因素的约束有关,更离不开国家-区域-全球治理模式的创新。

无疑,中国作为世界上人口最多、经济总量第二的大国,与他国的工业化、城市化模式和路径难免有所不同。如果是小国,可以专注于发展单一产业,甚至可以依附于大国,大国则不行。大国的市场范围广阔,产业结构完整,容易形成规模经济;可以对冲风险,东方不亮西方亮;不过由于存在区域差异,协调成本也不小。小国粮食可以依赖进口,大国照此办理则有问题。若中国这么大的人口规模吃粮基本靠国外市场,太不可思议了。现实情况是中国大量采购某种商品,该商品价格就噌噌往上涨,结果可能对真正需要买粮的小国家造成影响。按照联合国预测,2050年全球人口将攀升至90亿,而大多数人口增加将出现在贫穷国家,集中在非洲和南亚。未来40年间,人类需要产出过去8000年产出粮食的总和。

中国是世界上邻国最多的两个国家之一(还有一个是俄罗斯)。澳大利亚、日本没有领土与别国相连,加拿大只有1个邻国,美国才2个邻国。中国则与14个国家接壤,同时还与6个国家隔海相望。试想一下,你晚上是睡一个单间或标间还是跟十几个人挤一大通铺,睡眠质量肯定不一样。地图上中国的位置位于欧亚大陆的东部,一面靠海,通过马六甲海峡、穿越苏伊士运河或者绕过好望角去欧洲就比较不便。所以,最近开始在巴基斯坦瓜达尔港合作建立出海口,如果从那里出去的话就可以绕过马六甲海峡和印度洋,缩短很长一段海路。还有像国家在三亚建设海港和设立三沙市,以及泛亚铁路规划建设,都是长远的战略考虑。对一些具有战略意义的地区投资,其价值有时并非简单地用短期的投入产出可以衡量的。中国的城市化中有很多地域性、战略性的问题,对外开放有地理上的优势,就像东北地区主要靠近东北亚经济圈,新疆到中亚地区方便,西藏、云南与南亚地区相连,东南诸省跟东盟地区熟悉。新疆的地形是三山夹两盆,有水的地方就有绿洲就有居民,绿洲分布与水的流域是非常吻合的。只要有水,沙漠就可以变绿洲。其中额尔齐斯河、伊犁河年径流量都有100多亿立方米,大部分流到了境外,现在重视西部开发,搞引额济克、引额济乌,把水多留些下来,这涉及了邻国关系。

目前,中国已形成全面的对外开放格局,在积极开展国际次区域合作的过程中,一方面,边境省份内以省会城市为核心的城市圈得到了快速发展,如云南的滇中城市圈、广西北部湾地区、东北的哈长城市圈、新疆的天山北坡城市圈等。这些城市圈随着开放的深化,产业、人口集聚程度不断提高,逐步成为边境对外开放的陆路交通枢纽和重要门户,区域性的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地。另一方面,沿边开放经济带也开始逐步形成,9个省区的130多个边境县(旗)成为面向邻国开放的重要门户和跨国经济合作桥梁。目前,中国共开放边境口岸73个,占全部283个对外开放口岸的1/4。这些边境口岸借助对外贸易优势,有些已经成长为边贸重镇,如广西的凭祥、东兴,云南的瑞丽、河口,新疆的喀什、霍尔果斯,内蒙古的满洲里,吉林的珲春等等。这些边境城镇对推动与周边国家贸易的便利化、积极发展物流产业和跨境旅游都具有重要意义。诸如此类,这样的大格局也就清晰可见了。

说明:感谢教育部人文社科重点研究基地重大项目《新时期中国城市发展的投融资模式创新研究》(12JJD790049)、《中国的城市化道路: 市场推动与国家治理》(11JJD790029)、国家社科基金重大项目《新型城市化视角下的经济发展方式转变研究》(11ZD&003),以及复旦大学“985工程”三期整体推进社会科学研究项目(2011SHKXZD001)资助 。

参考文献:

[1]房亚明.超大空间的有效治理:地方自治导向的分权?——论我国纵向府际关系的制度变革[J].国家行政学院学报,2009(3).

[2]胡焕庸.中国人口之分布——附统计表与密度图[J].地理学报,1935(2).

[3]何祚庥.中国能源战略思考[M].北京:北京师范大学出版社,2009.

[4]Krugman,P.Competitiveness: a Dangerous Obsession[J].Foreign Affairs,1994,73(2):28~44.

[5]Mike Geddesa,Ines Newman.Evolution and Conflict in Local Economic Development[J].Local Economy,1999,13(5):12~26.

[6]Fujita,M.,Henderson,J.V.,Kanemoto,Y. and Mori, T.Spatial Distribution of Economic Activities in Japan and China[J].Handbook of Regional and Urban Economics ,2003(4).

[7]Henderson,J.V,Wang H.G. Urbanization and City Growth[J].available at http:// www.econ.brown.edu/faculty/henderson/papers/UrbanizationandCityGrowth0804.pdf (accessed on 2013/10/15)

[8]Henderson, J. V. Growth of Chinas Medium-Size Cities[M].London:Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs,2005.263~303.

[9]McKinsey Global Institute.Preparing for Chinas Urban Billion[M].New York:A Research Report from McKinsey,2009.

[10]埃比尼澤·霍华德.明日的田园城市(中文版)[M].北京:商务印书馆,2000.

[11]凯文·林奇.城市形态(中文版)[M].北京:华夏出版社,1981.

[12]Black.D.,J. V.Henderson.Urban Evolution in the USA[J].Journal of Economic Geography,2003(3):343~372.

[13]刘守英.中国的二元土地权利制度与土地市场残缺——对现行政策、法律与地方创新的回顾与评论[J].经济研究参考,2008(31).

[14]Andes,A.F. and Glaeser, E.L.Trade and Circuses: Explaining Urban Giants[M].Quarterly Journal of Economics,1995.195~227.

[15]Edward Glaeser.城市的胜利(中文版)[M].台北:时报文化出版企业股份有限公司,2012.

■责任编辑:王 缙