网络交往中的人际信任

赵竞 孙晓军 周宗奎 魏华 牛更枫

摘要 网络人际信任是人际信任在网络交往中的延伸。网络人际信任表现出脆弱性、认知性的特点,其产生与发展是一个动态的持续过程。网络环境因素、网络使用行为、个体因素和社会文化因素影响网络人际信任水平;此外,网络人际信任对个体网络自我表露、知识共享、行为决策以及团队合作等网络行为起促进作用。在此基础上指出现有研究的不足,并提出未来应基于网络人际信任的特点开展深入研究,明晰网络人际信任的影响因素及其发展过程。

关键词 网络人际信任;网络交往;人际信任

分类号 B849:C91

1 前言

随着科学技术的发展,网络在人们日常生活中发挥着日益重要的作用。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第31次中国互联网络发展状况调查统计报告》显示,截至2012年12月底,中国网民数量达5.64亿,互联网普及率为42.1%;在各种网络应用中,交往性的网络应用(如即时通信、社交网站、微博)所占比例最大。这表明互联网已经成为人们生活中不可或缺的一部分,且网络交往是人们使用网络的主要目的之一。而网络交往的匿名性、异步性等特点,在带给人们便利的同时,也导致交往对象的不确定性,从而使网络交往存在明显的风险。百度发布的《2011阳光报告》的数据显示,仅在2011年上半年,就有大约10%的网民遭遇过网络诈骗。对于这一现象,刘志江(2010)在2010年中国互联网大会就曾指出:“当前全球互联网正处在由‘可用互联网向‘可信互联网过渡升级的阶段,建设可信互联网是关键的一步”。在网络交往中,交往双方的信任能够促进个体承诺(Colquitt,Scott,& LePine,2007;DeLaat,2005),加强网络中的合作、信息交换(Pettit,2008)。因此,网络交往中的人际信任问题得到了研究者的广泛关注(Bagheri,Zafarani,& Barouni—Ebrahimi,2009;Kim & Song,2011)。

本研究从内涵及特点、产生机制、影响因素及其对个体行为的影响4个方面对网络人际信任的相关研究进行梳理和整合。

2 网络人际信任的内涵及特点

2.1 网络人际信任的内涵

对于网络人际信任的概念,国内外学者尚未形成统一的界定。Corritore,Kracher,& Wiedenbeck(2003)把网络信任定义为在一个有风险的网络环境中,个体对其自身的弱点不会被利用的一种期望;胡蓉和邓小昭(2005)认为网络人际信任是现实中的人在网络虚拟生活空间中,借助信息交互行为而表现出的对对方能够履行他所被托付之义务及责任的一种预期和保障感,并通过特定的网络信任行为体现出来;也有研究直接借鉴线下人际信任的定义,即个体在人际互动过程中建立起来的对交往对象的言词、承诺以及书面或口头陈述的可靠程度的一种概括化期望(Feng,Lazar,& Preece,2004)。

网络人际信任既是人际信任的一个维度,又是网络信任的一种类型。各学者对其界定虽有不同,但它们有两个共同特征:首先,在网络交往过程中存在潜在风险;其次,在交往过程中一方对另一方存在一种积极的预期。综上所述,本文借鉴Rotter(1967)对线下人际信任的界定,并结合网络人际信任的特征,将网络人际信任定义为:在有风险的网络人际互动过程中,个体基于交往对象的言词、承诺以及书面或口头陈述,对其可靠程度形成的一种概括化期望。

2.2 网络人际信任的特点

由于网络交往的匿名性、异步性等特点,网络人际信任的主体呈现出双重存在性,具体而言,一方面网络交往中的信任主体表现为ID或昵称:同时,他们也是现实中的个体,是最终承担信任心理和行为的主体(胡蓉,邓小昭,2005)。此外,与线下人际信任相比,网络人际信任表现出一些新的特点,即网络人际信任的脆弱性和认知性。

2.2.1 网络人际信任的脆弱性

由于网络交往的匿名性、异步性等特点,使得个体的网络行为具有不可预期性,个体经常置身于不确定性的风险中。网络交往的匿名性,并不单单指个人的身份、还包括交往过程中的时间、地点、内容等其它因素:再加上网络中虚拟的身份、虚拟的行为、虚拟的感情、虚拟的社区,使一切都处于不确定之中,这就导致了网络人际信任的脆弱性(Wang & Emurian,2005;Wilson,Straus,& McEvily,2006)。研究表明,与现实人际信任相比,网络人际信任的形成相对较慢,且更容易中断(Wilson et al.,2006)。双自我意识理论指出,在CMC中,个体的公我意识降低,私我意识升高。具体而言,个体更倾向于表达自己的真实感受,而非关注他人的评价和自我形象,此时,过分关注自我感受会对个体的形象造成消极影响。当个体的自我形象不佳时,他人就无法对其形成积极预期,因此,人际信任在网络交往中较难形成,表现为脆弱性。

2.2.2 网络人际信任的认知性

Lewis和Weigert(1985)将人际信任分为认知型信任和情感型信任,据此,Ho,Ahmed和Salome(2012)也将网络人际信任区分为认知型和情感型。研究表明,在网络人际信任中,认知信任占主导地位(Ho et al.,2012)。社会临场理论和社会线索减少理论指出,在网络交往中,有限的网络导致了交流过程中社会线索的缺失,特别是沟通双方的视觉线索、听觉线索等。而这些线索是人际交往中重要的情感线索,如果这些线索缺失,个体就无法获得社会人际信息,并导致沟通双方产生更多的争论(Joinson,2003)。此时,沟通双方缺乏对对方情绪的察觉和自身情绪的激活,使其将注意从信息接收者转向任务。因此,在网络人际信任中,个体以认知信任为主,而非情感信任。

综上所述,网络人际信任的脆弱性和认知性主要建立在网络交往特点(匿名性、去社会线索性等)的基础上。但近年来,随着网络技术的发展,特别是Web 2.0的兴起和应用,网络交往中的社会线索逐步增加、匿名性逐渐减弱,这也导致现有研究与网络发展现状之间存在脱节现象。

3 网络人际信任的产生机制

3.1 网络初始信任和快速信任

一般而言,初始信任是在没有先前经验的基础上,沟通双方根据第一次交往而形成的。研究表明,网络初始信任在个体人际交往、电子商务中发挥着重要作用(Kim,Shin,& Lee,2009;Wu,GH.,Hu,& Wu,Y.H.,2010)。Rusman,van Bruggen,Sloep和Koper(2010)提出了网络信任的前因模型,该模型将初始人际信任的影响因素划分为5个方面:(1)公共性,即信任双方共有的个人特性,如相似的人格特征、使用相同的语言等;(2)能力,即受托方履行其诺言的能力;(3)仁慈,即受托方对委托方的积极态度,包括共享、友好、开放性等;(4)内部规范,即指导受托方行为的内部规范,包括正直、公平、诚实等;(5)责任感,即个体对自己行为的负责程度。

近年来,虚拟团体逐渐增多,Lipnack和Stamps(2008)认为,虚拟团队的成功始于信任,因此,在短时间内形成信任对虚拟团体至关重要。Meyerson最早提出了快速信任这一概念,在随后的研究中,研究者认为快速信任是常规信任发展的第一阶段,他们将快速信任等同于初始信任(Hung,Dennis,& Robert,2004)。

目前,对快速信任的研究主要集中于虚拟的任务团体中,并将其作为特殊网络情境中的初始信任;针对网络初始信任的研究大多集中于电子商务领域中,即顾客对新网站的信任程度及其购买行为;在网络交往情境中,初始人际信任的研究还比较缺乏,因此,今后应重视对初始人际信任的研究。随着Web 2.0的兴起,越来越多的人开始在网上展示自己的照片。已有研究表明,在线下人际初始信任中,面孔可信度是一个重要的影响因素(Oosterhof & Todorov,2008;徐芬,邹容,马凤玲,吴定诚,2012)。那么,在网络交往中,除上述5种影响因素外,面孔可信度是否也会对个体的网络人际初始信任产生影响,及其作用机制如何,这也应该成为我们进一步关注的焦点。

3.2 网络人际信任的过程模型

对于网络人际信任的形成、维持机制,有研究者持过程观。胡蓉和邓小昭(2005)指出,网络人际信任的产生机制是预设性信任、基于知识的信任和在信任的过程中进行主观判断,并在此基础上建立了网络人际信任的动态模型。该模型是以预设性信任为前提,随着“知识”的积累,个体对网络交往中的另一方进行主观判断的过程。Kuo和Yu(2009)以工作取向的虚拟团体为对象进行研究,结果发现,团体成员间人际信任的形成、维持包括3个阶段:第一阶段为基于计算的信任,在该阶段,虚拟团体表面上处于和谐状态,但成员间的合作行为是建立在对行为后果预期的基础上:第二阶段为基于知识的信任,即信任是建立在他人先前行为的可预测性的基础上,该阶段是成员间冲突的高发期;第三阶段是基于认同的信任,该阶段处于信任的成熟期,此时成员间的冲突已基本得到解决。

3.3 网络人际信任的计算模型

近年来,随着网上服务和网络社交团体的不断增多,信任的计算模型越来越受到研究者的关注(Kim & Phalak,2012;Zolfaghar & Aghaie,2012)。信任的计算模型可分为评估模型、传播模型和预测模型(Zolfaghar & Aghaie,2012)。评估模型主要用于在大规模分布式系统中估计用户的可信度(Caverlee,Liu,& Webb,2010);传播模型在于建立通过网络信任传递的信任推理模型(Golbeck,2005),它是建立在已有信任关系的基础上,而对于只有少量信息的新用户没有直接作用;预测模型使用已有的预测方法衡量用户的可信任程度(Zolfaghar & Aghaie,2012)。这些模型主要由计算机领域的学者通过加权平均法、模糊推理法、云理论等数学方法计算得到。它们主要由系统开发商、软件维护者通过一定的数理方法来推测个体的信任水平,在此基础上,由软件商家向其用户进行推荐、隐藏其他用户,如交友网站中,系统软件会向用户推荐“可能感兴趣的人”等。

综上所述,网络人际信任的产生、发展是一个动态的持续过程(Urban,Amyx,& Lorenzon,2009),受信任双方持续交互和交往时间的影响(Turilli,Vaccaro,& Taddeo,2010;Yang & Lim,2009),但双方即使没有先前的经历或交互,信任也是可以形成的(Koufaris & Hampton-Sosa,2004)。初始信任是常规信任的第一阶段,现有研究却没有将其纳入网络人际信任的发展阶段中;在网络人际信任的发展过程中,没有系统地区分网络人际信任的产生、发展过程中的各阶段,且缺乏科学、有效的划分标准。

4 网络人际信任的影响因素

根据社会认知理论,网络人际信任受网络环境、使用者和使用者的行为三者及其交互作用的影响。此外,社会文化因素也对个体的网络人际信任产生影响(Sayogo,Nam,& Zhang,2011)。因此,本文将网络人际信任的影响因素概括为4个方面:网络环境因素、网络使用行为、个体因素和社会文化因素。

4.1 网络环境因素

网络环境是影响个体信任水平的重要因素,研究表明,在网络团体中,个体在合作性情境中的信任水平显著高于在竞争性的情境中(Hill,Bartol,Tesluk,& Langa,2009)。此外,网络中的第三方保障机制和网络社区成员间的相似性也会对个体的网络人际信任产生影响(Golbeck,2009;Kim & Song,2011;Ziegler & Golbeek,2007)。

4.1.1 第三方保障

第三方保障是一种简单、有效的信任机制。在社交网络中,通过熟悉的第三方认识他人,能够增强陌生网民之间的信任感,即产生信任转移。信任转移的基本模式是:尽管A与c不熟悉,但只要A信任B,B信任C,那么A就会信任C(Wong & Boh,2010)。以熟悉的好友作为中间桥梁,能显著降低网络交往中的信任风险(Beldad,De Jong,& Steehouder,2010;Benediektus,2011),且个体问的相互影响对信任转移有积极作用(Delgado-Márquez,Hurtado-Torres,& Aragón-Correa,2012)。作为一种信任机制,第三方保障在电子商务中也经常使用,研究表明,第三方保障能提高消费者对陌生网站的信任水平(Kim & Song,2011)。

4.1.2 兴趣、价值观的相似性

对有各种兴趣、目标、需求的个体而言,网络社区是重要的交往平台(Kim,Park,& Jin,2008;Wang & Chen,2012)。用户基于自身的需求,选择进入相应的网络社区,社区成员之间的相似性能够促进他们的交流分享,进而提高其信任水平(Golbeek,2009)。在网络社区中,虚拟团体成员之间兴趣、能力、角色、价值观的相似性对网络人际信任的建立发挥了积极作用(Matsuo & Yamamoto,2009;Skopik,Schall,& DustdaL 2009;Wu,Chen,& Chung,2010)。

4.2 网络使用行为

以往研究表明,网络使用行为对个体的网络信任水平有促进作用。具体而言,交往双方之间的相互影响、交往时间、认同感以及交往情境中的临场感对个体的网络人际信任水平有正向的促进作用(Delgado-Márquez et al.,2012;Hassanein & Head,2007;Mesch,2012;Yang & Lim,2009);可感知的信息超载与网络人际信任显著负相关(Beaudoin,2008)。Ratan,Chung,Shen,Williams和Poole(2010)以多人在线游戏为研究对象,结果表明,个体间的社交关系越亲近,其信任水平越高,即处于同一团队中的个体间的信任水平最高,对团队之外的其他游戏玩家的信任水平次之,而对非网络游戏用户的信任水平最低。

4.3 个体因素

网络人际信任是个体对网络环境中不确定性的看法(Turilli et al.,2010),是一种主观感受。因此,网络人际信任受个体特征的影响,如性别、网龄、信任倾向等。

4.3.1 性别

研究表明,在网络环境中,男性更倾向于认为“大部分人是可信任的”(Alesina & La Ferrara,2002)。也有研究以网络购买行为为指标研究网络信任,结果表明在网络购物行为和风险感知能力方面存在显著性别差异,即女性表现出更低的信任水平以及更高的风险感知能力(Awad & Ragowsky,2008;Cho & Jialin,2008),且女性的隐私关注对信任的消极影响显著高于男性(Midha,2012)。Riedl,Hubert和Kenning(2010)采用fMRI技术对个体信任水平的性别差异进行研究,结果显示女性激活的脑区显著多于男性。

4.3.2 网龄

网龄是影响网络人际信任的一个重要因素。郁太维(2010)在研究中将信任对象区分为熟人和陌生人,并按网络行为分为情感性信任和工具性信任,结果表明网龄是影响大学生网络人际信任最主要的变量。其中,无论是与陌生人的交往还是与熟人的交往,网龄都正向影响工具性信任行为,而负向影响情感性信任行为。这意味着网龄越长,大学生网民的工具性信任行为越频繁,情感性信任行为越少。

4.3.3 信任倾向

信任倾向是一种人格特点,它是个体对人性的一般信任状态,而不是针对特定个体、团体的信任(Wu,Hu,et al.,2010)。研究表明,信任倾向对网络信任的形成有促进作用,即个体信任倾向的水平越高,则越容易形成对他人和团体的信任(Teo & Liu,2007;Beldad et al.,2010)。此外,信任倾向也能够显著地正向预测网络初始人际信任(Wu,Hu,et al.,2010)。

除上述个体因素外,移情的准确性和反应类型也对网络人际信任有显著影响,但移情的准确性本身对网络人际信任并不产生影响:只有当个体能正确感知他人的情感,并给予支持性的反应时,才能获得网络人际信任(Feng et al.,2004)。此外,个体的风险感知能力、隐私关注水平与网络信任显著负相关(Bianchi & Andrews,2012;Wu,Huang,Yen,& Popova,2012)。

4.4 社会文化因素

由于网络的广泛使用,跨地区、跨国界的兴趣、任务团体逐渐增多,使得不同文化下个体间的交流、合作成为必然。有研究表明,相同的文化背景下,人们有相似的价值观念,更容易产生网络人际信任(Sayogo et al.,2011)。Vishwanath(2004)选取了经济水平相似但文化各异的3个国家做跨文化比较,结果表明国家的主效应显著,加拿大的网络人际信任水平最高,其次是德国、法国。Liu和Rau(2012)在计算机为媒介的团队合作情境中,以中国学生和德国学生为研究对象,考察了文化对人际信任的影响。结果表明,在面对团体和个人利益的冲突时,依赖性的个体(如中国人)比独立性的个体(如德国人)更信任他们的团队成员。该结果支持了在相互依赖的文化背景下(如中国),个体间的人际信任是基于亲密关系而建立的;而在独立性的文化背景下(如德国),人际信任建立的基础是约定的规则。

综上所述,研究者已对网络人际信任的影响因素做了大量研究,但对其影响因素之间相互作用的研究相对缺乏,尚未对影响因素进行有效整合。

5 网络人际信任对个体行为的影响

网络人际信任作为个体对网络交往中不确定性的一种积极预期,也会对个体的行为产生影响。现有研究表明,网络人际信任对个体网络自我表露、知识共享、行为决策等网络行为有促进作用(Joinson,Reips,Buchanan,& Schofield,2010;Yang & Farn,2009)。

5.1 网络自我表露

在现实生活中,自我表露产生于信任之后。随着网络交往的普及,研究者探讨了网络人际信任对网络自我表露的影响,结果表明,网络人际信任水平越高,个体对交往对象的隐私保护就越少,进而促使个体的自我表露(Joinson et al.,2010;Yang & Farn,2009)。Wu等人(2012)对网络购物的研究也表明,顾客与卖家之间的信任关系能降低顾客的可感知风险,进而提高其个人信息自我表露的意愿。

5.2 知识共享

网络学习是互联网使用的主要方式之一,而知识共享是网络学习的主要形式(Yang & Farn,2009)。Yang和Farn(2009)的研究表明,情感信任能引发个体知识共享的意向;Hsu,Ju,Yen和Chang(2007)的研究也指出,基于认同的信任可以正向预测个体的知识共享行为。在上述两个研究中,情感信任和基于认同的信任都是指社区成员问基于情感互动而产生的人际信任,与本文中网络人际信任的内涵一致。Wu和Sukoco(2010)以泰国的一个iphone社区为研究对象,发现网络人际信任在个体成就动机对知识共享的影响中起调节作用,即人际信任为知识共享提供了一个良好的氛围,当个体可感知的信任水平高时,成就动机对知识共享的作用增强。

5.3 行为决策

研究表明,信任在帮助个体克服威胁和不安全感时起重要作用,尤其是在个体行为决策中至关重要(Tang,Liu,Gao,& Das Sarmas,2012)。Casaló,Flavián和Guinalíu(2011)以旅游社区为研究对象,考察了个体行为决策的影响因素,结果表明信任和信息的有用性是个体是否采取他人意见的决定性因素。电子商务领域的研究也表明,买卖双方间的人际信任对顾客的购买意向有促进作用(Bianchi & Andrews,2012;Hwang & Lee,2012)。

除上述网络行为外,网络人际信任也对其它网络使用产生影响,如它能够提高网络社区成员间的凝聚力(Hexmoor,2010)及其合作行为的满意度(Liu,Magjuka,& Lee,2008,),并对团队成就有积极影响(Chang,Hung,& Hsieh,2012)。综上所述,网络人际信任不仅能够促进网络使用行为,而且能够为网络行为的实施提供良好的氛围,进而改善了个体网络使用行为的心理感受水平。因此,网络人际信任在个体网络交往中发挥着重要作用。

6 研究展望

近年来,随着网络人际信任的研究逐渐增多,我们对其内涵及特点、产生机制、影响因素及其对个体的网络使用行为的影响有了一定程度的了解。但基于网络人际信任特点的相关研究尚处于表层阶段,网络人际信任的影响因素及其发展过程并不明晰,鉴于此,未来的研究应重点关注以下两个方面:

6.1 基于网络人际信任的特点开展深入研究

6.1.1 关注线下人际信任与网络人际信任的区别

网络人际信任与线下人际信任的不同特点,决定了网络人际信任的产生机制、影响因素及影响后效可能存在差别。如已有研究表明,在传统的线下人际信任中,人际关系是信任发展的基础(Keyon,2000);而在网络社区中,人际关系并不是信任发展的必要条件(Wade,Cameron,Morgan,& Williams,2011)。Frith和Frith(2010)关于人际信任产生的生理机制研究也发现,在线下人际信任的场景中,信任行为会激活个体的后颞上沟,该脑区与个体感知和加工他人的体态动作密切相关;但在网络交往情境下,由于交往双方缺乏体态线索,个体人际信任的产生是否会激活该脑区及其激活程度就存在质疑。上述研究结果均表明:网络人际信任有别于线下人际信任,需要后续的探讨进一步明晰。

6.1.2 重视网络交往的发展对网络人际信任特点的影响

近年来,随着网络技术的迅速发展,网络交往也发生了一些改变,如社会线索增加等,对此,我们应关注网络人际信任的特点是否也随之改变。首先,在以往研究中,研究者认为网络人际信任的脆弱性主要是由网络交往的匿名性、虚拟性造成的(Feng et al.,2004)。但近年来,部分网络交往平台需要用户实名注册(如人人网)、填写详细个人信息的做法一定程度上削弱了网络交往的匿名性,这是否也会进一步削弱网络人际信任的脆弱性?对于这一问题的探讨,能解答匿名性是否为网络人际信任脆弱性的根本原因。其次,研究者将网络人际信任的认知性归因于社会情感线索的缺失(Ho et al.,2012)。但近年来,网络交往平台中的社会情感线索逐步增加(如照片、声音信息等),这是否会导致个体网络人际信任中的情感成分逐渐增加,值得我们进一步研究。

6.2 明晰网络人际信任的影响因素及其发展过程

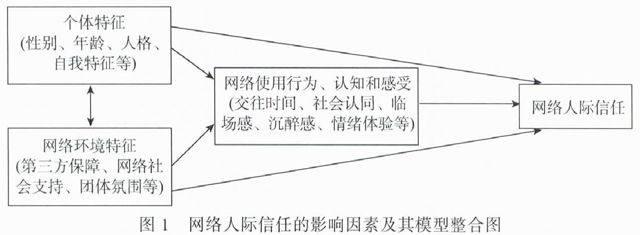

对于网络人际信任的影响因素及其发展过程,我们应重点关注两个方面:其一,网络人际信任影响因素的研究已有很多,但对影响因素间相互作用的研究、整合较少。根据现有研究以及班杜拉的三元交互理论可知,个体行为受环境、主体和行为三者的交互作用,因此,在今后的研究中应更多地从多变量及变量间相互作用的角度来考察网络人际信任的影响因素。据此,本研究提出了网络人际信任影响因素研究的整体思路(如图1所示)。其二,现有的网络人际信任模型大多为发展过程模型,但其发展阶段的划分并不明确。因此,应进一步验证、充实网络人际信任的过程模型,且初始信任作为信任发展的第一阶段,也应纳入发展过程模型中。在今后的研究中,应更科学、系统地划分网络人际信任形成、发展过程中的阶段,并探究各阶段的形成标志、主要特点及其主要的影响因素等。