王东明:我的父亲王国维

初入南京中央大学,父亲的光环,初次在大众面前照亮了我

王国维先生是我的父亲。

1913年的冬天,我在日本西京(京都)出生。虽然前后两位母亲莫氏与潘氏已育有四个男孩,也有过四个女孩,但四位女儿都夭折了。这样一来,我算是长女,因此,我最得父亲的宠爱。他说我是米里拣出来的一粒谷,很是难得。

父亲为我取名字,也是煞费苦心,以前女孩儿都取女性化的名字,但是我家的女孩不好养育,因此把我也排在男生的“明”字辈,取名“东明”。父亲工作之暇,常爱抱着我哼哼唱唱,随口就叫我“小姑娘”,全家都跟着叫,“小姑娘”就成了我的小名。

我七岁时,母亲要生六弟登明,就把我送到外婆家寄养。外婆家祖居浙江海宁城内,房子很大,我一去就不想回上海的家了。

外公是前清的秀才,那时他在住家的大厅设私塾,学生都是邻居家的孩子,我是唯一的女生。那些男生都很野。虽然入学时外公向大家介绍我,说我叫“王东明”,可是他们听到家人叫我“小姑娘”,也跟着叫,有时还拍着手、扯着嗓子唱。我实在生气了,就向“外公老师”告状。我本想外公一定会重重地打他们的手心,谁知道他把戒尺在空中扬了一下,训了几句就算了。表弟表妹们比我小了不少,也跟着叫我“小姑娘”,我就狠狠地对他们说:“我是你们的表姐,叫我表姐!”

小名困扰了我整个童年,一直到十三岁,母亲把我从老家接回北京时,家中帮佣都改口叫我“大小姐”,只有父亲母亲仍叫我“小姑娘”。父亲于民国十六年(1927年)去世。次年夏天,母亲偕全家返乡,住到外婆家。

十六岁时,我上小学五年级,“王东明”才正式成为我的学名。自幼到老,人们对我的称呼,实在很多。我最喜欢的是初入南京中央大学时,英语老师郭秉龢教授向同学介绍我的方式,他说我是“国学大师王国维先生的长女公子”。因为开学时,郭教授出了一个作文题,好像是有关家庭的,我虽然没有写父亲的名字,但在内容上他看出了我的身世。父亲的光环,初次在大众面前照亮了我。

父亲在十八岁、二十一岁时两次乡试不中后,就不再热衷仕途了

父亲生于1877年农历十月二十九日(阳历12月3日)。他的童年颇为孤独,四岁时,生母凌氏不幸病故。当时他的姐姐蕴玉才九岁,本身还没有自理的能力,但已能照顾弟弟。

父亲十一岁前,祖父一直在外地谋生,因此,他自幼依赖祖姑母范氏并由叔祖母抚养,这形成了他“寡言笑”的个性。

父亲七岁入私塾读书,十一岁时,祖父奔丧归,遂留在乡里,日夜课子就读。家有藏书五六箧,除《十三经注疏》为父亲儿时所不喜外,其余的书,每晚自塾归,祖父必口授指画,深夜不辍,诗文时艺,皆能成诵。祖父还教父亲骈文及古今体诗,为父亲日后研究金石、诗文打下了良好的基础。

父亲十六岁时考中秀才,与褚嘉猷、叶宜春、陈守谦三君,并称“海宁四才子”。陈守谦比父亲年长五岁,他后来在给父亲的祭文中曾说:“余长君五岁,学问之事自愧弗如。时则有叶君宜春、褚君嘉猷者,皆朝夕过从,商量旧学,里人目为四才子,而推君为第一。余最浅薄不足道,而君才之冠绝侪辈,叶褚二君亦迄无间言。”足证父亲当时是他们公认的四才子之冠。

父亲喜好看书,可以说是嗜书如命,因此他能博览群书,不受一家学说之牢笼限制。但他对于刻板的八股文却兴趣不大,因此他在十八岁、二十一岁时两次乡试不中后,也就不再热衷仕途了。

1898年,父亲二十二岁那年,汪康年、梁启超等人在上海创办《时务报》,同学许默斋掌书记,因事返乡,请父亲代理他的工作。父亲遂前往《时务报》工作,虽然薪水甚微,但此行却是他一生事业的开端。

到上海后,父亲开始学日文、英文,接触西方的哲学、科学,研究戏曲、诗文、金文、甲骨文。他不断地读书、研究、写作,直到过世,从没有停止过。

父亲跟随罗振玉,朝夕相处,相互切磋,罗振玉是父亲一生中不可或缺的人

辛亥革命后,父亲随著名的罗振玉先生和罗的女婿刘季英(《老残游记》作者刘鹗之子),携带家眷,东渡日本。父亲带母亲、四个哥哥及两个仆人共八口人,于1911年11月27日从天津搭日轮“温州丸”抵神户,暂居在日本京都乡下田中村。次年4月移居京都吉田町神乐冈八番地。八番地面临青山,地甚幽静。

侨居日本时,父亲的主要工作是为罗振玉整理从国内运去的藏书及古物。父亲与罗朝夕相处,相互切磋,结识了几位外国学者,受益颇多。当时父亲主要的著作除《宋元戏曲史》(初名《宋元戏曲考》)一书外,另集两年所作诗二十首成册,名曰《壬癸集》,还与罗振玉合著《流沙坠简》,并写《殷墟书契》两卷译文等。

父亲早年初到上海时,同时也在罗振玉创办的东文学社就读,受业于藤田丰八等人。后来《时务报》因戊戌变法失败而被关闭,罗振玉将父亲引介入东文学社,负责庶务,免交学费,因此得以半工半读。

东文学社除教授日文外,也传授英文、数理化等科。父亲从日本教师田冈佐代治的文集中学得有关德国哲学家康德、叔本华等西洋哲学。

1899年,安阳小屯发现殷商甲骨文,此后,父亲开始研究甲骨文。1900年,庚子事变,东文学社停办,罗振玉应张之洞之邀,前往武昌担任农务局总理兼农校监督,父亲应邀担任武昌农校日籍教员翻译。当年底,父亲受罗振玉资助,前往日本东京物理学校学习数理,次年归国。当时正值张謇先生创办通州师范学堂,经罗振玉推荐,父亲遂受聘担任教师,讲授心理学、哲学、伦理学等科目,因此得以进一步阅读康德、叔本华的著作。

1904年,罗振玉在苏州创办江苏师范学堂,父亲前往任教,继续钻研西方哲学,撰写许多有关西方哲学的文章。父亲在江苏师范学堂讲学约一年,次年随着罗振玉之辞职而去职。

1906年春天,父亲随罗振玉到北京,仅数月,祖父去世,父亲即归返乡里守制,在家继续撰述。

父亲在家一年后,又于1907年4月前往北京,结识学部尚书兼军机大臣荣庆。不久,父亲即受推荐在学部行走,担任学部图书编译局编译,负责编译及审定教科书。

这时,父亲发表《三十自序二》,说明他的兴趣已从哲学转向文学,并有志于戏曲之研究。次年开始在《国粹学报》发表《人间词话》。

父亲一路走来,大都与罗振玉相随,可以说,罗振玉是父亲人生中不可或缺的一个人。

我们住在清华园的时间虽短,却享受了天伦之乐与童年时无邪的欢笑,但也相继失去了亲爱的大哥和敬爱的父亲

1923年4月16日,由于前清大学士升允的推荐,父亲被溥仪任命为“南书房行走”,赏食五品俸,紫禁城骑马。

因此,父亲在5月间从上海乘船北上,前往北京觐见溥仪,受命清理景阳宫等处的藏书。次年,罗振玉也入宫,二人共同整理清宫内府藏书。

1924年11月,冯玉祥率军进入北京,逼走逊帝溥仪,父亲陪同溥仪离开紫禁城,前往天津避难。

1925年2月,清华学校委任吴宓成立国学研究院,父亲应邀担任导师,与梁启超、陈寅恪、赵元任,并称“清华四大导师”。

父亲于1925年4月18日从北京地安门织染局十号迁居清华园西院,母亲则带我们几个孩子,于11月间来到清华园与父亲同住。当时我尚留在海宁外婆家,从母亲给姨妈的信中得知此消息。后来母亲又专程回海宁接我到北京,结束了我在外婆家的六年童年生活。

我们住在清华园的时间虽短,却享受了天伦之乐与童年时无邪的欢笑,但也在这短短的时间中,相继失去了亲爱的大哥和敬爱的父亲。和父亲最后共同生活的环境和事迹,以及当时印象最深的人和事,我都印象极深。

当年冬天母亲回乡带我来到清华园时,我们住在西院十六号及十八号。十六号是父亲的书房,为研究写作的地方。书室为三间正房的西间,三面靠壁全是书架,书籍堆放到接近屋顶,内间小室亦放满了书。南面靠窗放大书桌一张、藤椅一只,书桌两旁各有木椅一把,备学生来访时用。中间为客厅,只有一张方桌及几把椅子而已。东间为塾师课弟妹处,厕所后墙开一扇门,通达十八号。

清华的大礼堂,是当时很有名的建筑,记得有一次,大概是什么纪念日吧,请到了梅兰芳演唱《宇宙锋》,可惜当时我对京剧一窍不通,只觉得好听,梅先生扮相好看,非常像个女人。

大礼堂的工字厅是因整座房舍的结构排列像个“工”字而得名。父亲的研究室就在工字厅的西头,宽敞高大,书籍也不少。这地方,环境安静,很适合他在那里看书写作,也是与朋友、学生讨论问题的好地方。

父亲与赵元任先生、陈寅恪先生、朱自清先生,时有往来,他们的独特之处,在我脑海里也留下了深刻印象。

赵元任先生夫妇在清华时,是风头人物,无论衣着或行动,都很受人注目。他们夫妇两个性格并不相同,一个沉默,一个爽朗,但是那种洒脱及崇尚自由、互相尊重的德行,一直让人羡慕。他们如神仙眷侣一般。如今虽已作古,仍令人怀念不已。

陈寅恪先生家学渊源。他在清华研究院任教时,尚未结婚,与赵元任先生比邻而居。他自己雇了一个听差,侍候自己起居,却在赵家和赵家人一起吃饭。

大约是民国十五年(1926年)春,朱自清先生家搬进了清华园西院十四号,我们与他家就成了近邻。他家孩子不少,且都是不满十岁的幼儿。朱伯母身体瘦弱,一副病恹恹的样子,衣着也是十分随便。我们经常看到她呼儿唤女地团团忙着。

现在这些人和我父亲都已不在了,当年那场景和场景里的人们真令人怀念。

清华园中,有两个人只要一看到背影,就知道是谁,一个是我父亲,辫子是他最好的标志,另一个是梁启超先生

父亲的辫子,是大家所争论不休的。清华园中,有两个人只要一看到背影,就知道是谁,一个当然是父亲,辫子是他最好的标志。另一个是梁启超先生,他的两边肩膀,似乎略有高低,也许是曾割去一个肾脏的缘故吧。

每天早晨洗漱完毕,母亲就替父亲梳头。有一次,母亲事情忙完了,或有什么事烦心,就嘀咕说:“人家的辫子全都剪了,你留着做什么?”父亲的回答很值得玩味,他说:“既然留了,又何必剪呢? ”

当时不少人被北大的学生剪了辫子,父亲也常出入北大,却安然无恙。原因大概是他有一种不怒自威的外貌,加上学生们认识他的也不少,大部分又都是仰慕他、爱戴他的。况且一条辫子并不能代表他的一切,所以没有人会忍心侵犯他的尊严。

由于他的辫子,有人将他与当时“遗老”们相提并论。他不满当时民国政府政客及军阀的争权夺利之种种行事,而怀念着清代皇室,也是实情。至于有人说他关心及同情复辟派,以及向罗振玉汇报消息,在北京中华书局出版的《王国维全集》之“书信集”中,或许可窥见一二。民国六年6月30日父亲致罗函中谓,沈曾植(浙江嘉兴人,清末大儒,其父为曾国藩的老师)北上参与复辟活动,其家人对父亲伪称赴苏。以父亲和沈曾植间私交之深,尚加隐瞒,可见父亲与民国六年张勋复辟,并无关联;说他热衷或参与政治活动,更属无稽之谈。

父亲对仪表向来不重视,天冷时一袭长袍,外罩灰色或深蓝色罩衫,另系黑色汗巾式腰带,上穿黑色马褂。夏穿熟罗(浙江特产的丝织品)或夏布长衫。除布鞋外,从来没有穿过皮鞋。头上一顶瓜皮小帽,即便寒冬腊月,也不戴皮帽或绒线帽。

那时,清华园内的新派人士,西装革履的已不在少数,但父亲却永远是这一套装束。辫子是他外表的一部分,自日本返国后,任何时期他如果要剪去辫子,都会变成新闻,但那绝不是他所希望的。从他保守而固执的个性来看,以不变应万变是最自然的事。这或许是父亲回答母亲的话的含义吧。

在清华时,最小的六弟已六七岁了,父亲没有孩子可抱,因此就养了一只狮子猫来抱

父亲的一生中,可能没有娱乐这两个字。他对中国戏曲曾有过很深的研究,却从来没有见他去看过戏。那时收音机尚不普遍,北京虽有广播,顶多有一个小盒子样的矿石收音机,戴耳机听听,就算不错了。举凡现代的音响视听之娱,非当时梦想所能及。

我们住在城里时,他最常去的地方是琉璃厂。那儿的古玩店及书店的老板都认识他,在那里,他可以消磨大半天。古玩只是看看而已,如果在书店中遇到了想要的书,那就非买不可了。所以母亲只要知道他要逛琉璃厂,就会提前替他准备钱。

迁居清华以后,他很少进城,到书店去的时间也就减少了。记得有一次他从城里回来,脸上洋溢着笑容,到了房内把包裹打开,原来是一本书,他告诉母亲说:“我要的不是这本书,而是夹在书页内的一页旧书。”我看到的只不过是一张发黄的书页,而他却如获至宝一般,我想他一定是从这页书里找到了他很需要的资料。

我们小的时候,他一闲下来就抱我们,一个大了,一个接着来,他倒也不寂寞。

在清华时,最小的六弟已六七岁了,父亲没有孩子可抱,因此就养了一只狮子猫,猫的毛长得很长,体型也大,而且善解人意。只要有谁一呼叫,它就跳到谁的身上。

父亲有空坐下时,总是呼一声“猫咪”,它就跳到他的膝盖上。他用手抚抚它的长毛,猫就在他的膝上打起呼噜来。后来这只猫不见了,母亲找遍了园内各角落,又怕学生捉去解剖了,四处托人询问,始终没有踪影。

在清华唯一的一次出游,是与清华同人共游西山。那天,父亲是骑驴上山,母亲则步行而上,我和妹妹同骑一驴。我因脚踏不到足蹬,几次差一点儿被驴掀下来。虽有驴夫在侧,我仍然下来步行。妹妹以前骑过,已有经验,一点儿也不害怕。

我印象最深的是卧佛寺,金身佛像支颐(以手托下巴)横卧在大殿中,人与他一比,就显得太渺小了。一路上大人与大人在一起,我们小孩,自成一队。父亲那天玩得很高兴,其他印象,已无迹可寻。

弟妹们在家,总爱到前院去玩。有时声音太大了,母亲怕他们吵扰了父亲,就拿了一把尺装模作样地要把他们赶回后院去。他们却躲在父亲背后,父亲一手拿书继续阅读,一手护着他们满屋子转,使母亲啼笑皆非。

平常父亲休息时,我们几个小的,常围着他,要求他吟诗给我们听。那时我们不懂得吟,只说是唱,他也不怕烦。有时求他画人,其实他不会画,只会画一个策杖老人或一叶扁舟。即便如此,我们也满足了。回想起来,謦欬犹自在耳,昔日儿辈,已满头白发。

父亲为什么要到颐和园鱼藻轩跳昆明湖自杀

关于父亲自杀这件遗憾事,讨论的人很多,关于原因,也各有不同的见解,包括“罗振玉先生逼债说”“罗振玉先生带回女儿说”“殉清说”“时局逼迫说”等。我回想起来,可能是各种因素促成的,导火线则是大哥潜明突然病逝,大哥的妻子罗孝纯却被其父罗振玉带回去自己照顾,父亲因此受到很大的刺激。

1918年,大哥十九岁在上海结婚,大嫂即罗振玉的女儿孝纯。父亲与罗振玉先生初为师生,继为朋友,终为儿女亲家,关系实不同寻常。

然而好景不长。1926年9月,潜明哥在上海突染伤寒症,本已好转,但实际并未痊愈。这类病在恢复期忌吃生硬之物。大哥喜欢吃硬饭,后来又发作了。父亲听闻大哥病危,即由北京清华园乘车赴上海,但大哥的病已无救。

父亲在上海为大哥主持丧事。罗振玉也到上海慰问,并安慰自己的女儿曼华(字孝纯)。丧事办完,罗振玉就带着女儿回到天津罗家去了,当时称之为“大归”。

父亲个性刚直。他最爱大哥,大哥病逝,父亲受到很深的打击,已是郁郁寡欢,而罗振玉又不声不响地偷偷把大嫂带回娘家,父亲怒道:“难道我连儿媳妇都养不起? ”然后,他把大哥的抚恤金及其生病时大嫂变卖首饰的钱全部汇去罗家,而罗家又寄还回来,父亲又寄去,如此往复两回,父亲气得不言语,只见他从书房抱出一叠信件,撕了再点火焚烧。我走近去看,见信纸上款写着:观堂亲家有道。

此事后,不再见父亲的欢颜,不及一年他就投湖自尽了。

母亲带着我们及教职员、学生等入园探视。时父亲遗体仍置于鱼藻轩亭中地上,覆以一破污之芦席,家人及学生莫不痛哭失声

夏天的清华园,在往昔平静的学术氛围中,增添了忙碌和紧张。1927年6月1日(阴历五月初二),离端午节还有三天,谁也想不起过节,大家都在为清华园学院的毕业生忙。

学生们忙着向老师告别,请老师题字。父亲也为学生题扇。中午,举行导师与毕业生的叙别会,席仅四桌,席间父亲那桌寂然无声,因他惯常寡言笑,大家也习惯了。后来有位山西籍的学生听传闻说北伐军将至,怕时局会乱,请父亲去他家乡长治。父亲答道:“没有书,怎么办? ”接着梁启超起立致辞,表扬学生成绩优秀,对清华研究院满怀希望,如“继续努力,清华必成国学重镇无疑”。父亲点头赞同。

下午,同学分别到各老师家话别。有几位学生到我家拜见,父亲不在家,经电话询问,知他在陈寅恪先生家。父亲得知有学生来家,当即赶回会见学生,恳切论学。

晚饭时,学生方告辞,晚上戴家祥(浙江瑞安人,历史学家、古文学家、经学家)等拜访父亲。戴家祥曾为文回忆当晚的情形:“是晚,某与同学谢国桢,谒先生于西院十八号私第,问阴阳五行说之起源,并论日人某研究干支得失。言下涉及时局,先生神色黯然,似有避乱移居之思焉!”父亲还告诉他们:“闻冯玉祥将入京,张作霖欲率兵总退却,保山海关以东地,北京日内有大变。”

谢国桢(河南安阳人,著名明清史学家,版本、目录学家)记述这次会面:“先生未逝之前一夕,祯尝侍侧,谈笑和怡,诲以读书当求专精。既而曰:‘时事如斯,余全无可惜。唯余除治学外,却无从过活耳。盖先生之死志,着之久矣。”父亲送走两位学生后,回屋继续评阅学生试卷。

在我的记忆中,父亲当夜熟眠如故,并无异样。

1927年6月2日(阴历五月初三)早上一切如常,父亲早起盥洗完毕,即至饭厅早餐。那时我们兄弟姐妹虽没有上学,但必须与父母亲同进早餐,不能睡懒觉。

父亲餐后必至书房小坐,大概是整理些什么,如有东西需带至公事房,总是叫老佣人冯友跟随送去。但这一天,他是独自一人去的。到了研究院教授室之后,又与同事商议下学期招生事,并嘱办事员到家里将学生成绩稿本取来。昨夜他为谢国桢的纸扇题字,偶称谢国桢为“兄”,此时又慎重将“兄”字改为“弟”字。

一切料理妥当之后,他向研究院办公处秘书侯厚培借两元钱。侯厚培身边无零钱,就借给他一张五元的纸币。当时教授习惯身边不带钱,侯也不以为意。两人谈话甚久,父亲走出办公室,就去清华南院校门外两旁守候的人力车中,雇车赴颐和园。进园前,命车夫等候。

父亲10点多钟走入颐和园,漫步过长廊,在石舫前兀坐沉思,不多久即步入鱼藻轩,吸纸烟。大约11时,从鱼藻轩石阶上跃身入水。有清洁工闻声即来救助,捞起后,已气绝。时投水最多两分钟,看来父亲死志已决,用头埋入淤泥中,窒息而死,因为那里水浅,死前背上衣服还未湿。

下午3时左右,颐和园中的工作人员问门口车夫,何故在此久候。车夫告知有一老先生命其在此等候。工作人员告知有人投湖自尽,叙述投水者衣着、相貌,一一符合。该车夫即奔回清华报信。

其时,三哥贞明刚从上海转到燕京大学准备就读,母亲久等父亲不归正感奇怪,就命他中午回家吃饭,到清华找父亲。在校门口问车夫,才知父亲早上搭三十五号车去了颐和园,遂西奔打探。途中正遇上三十五号车回校,车上坐着一名巡警。三哥认识这位车夫,待巡警问明三哥身份之后,一起折回颐和园,接着又到警察局备案。这时已是6月2日下午4时左右。

到了下午7时许,清华学校全校均已知晓此事。晚上9时,教职员、研究院学生二十余人,乘两辆汽车至颐和园。园门已关,守兵不许进入,经再三交涉,始准校长曹元祥、教务长梅贻琦及守卫处乌处长入视。

6月3日晨,母亲带着我们及教职员、学生等入园探视。时父亲遗体仍置于鱼藻轩亭中地上,覆以一破污之芦席,家人及学生莫不痛哭失声。

下午4时,检察官始至验尸,此时在父亲口袋中,搜出遗嘱一封,并现洋四元四角。验尸毕,即由校中员生及家人护尸至颐和园西北角园门处之三间空屋中,于此正式入殓。棺木运来甚迟,直到9时,才正式运柩至清华园南边之刚秉庙停放。

校中员生来者均执灯步行送殡。麻衣执拂,入寺设祭。众人行礼毕,始散,已6月3日晚上11时矣。是日送殡者有清华教授梅贻琦、吴宓、陈寅恪、梁漱溟、陈达;北京大学马衡教授、燕京大学容庚教授及研究院学生。

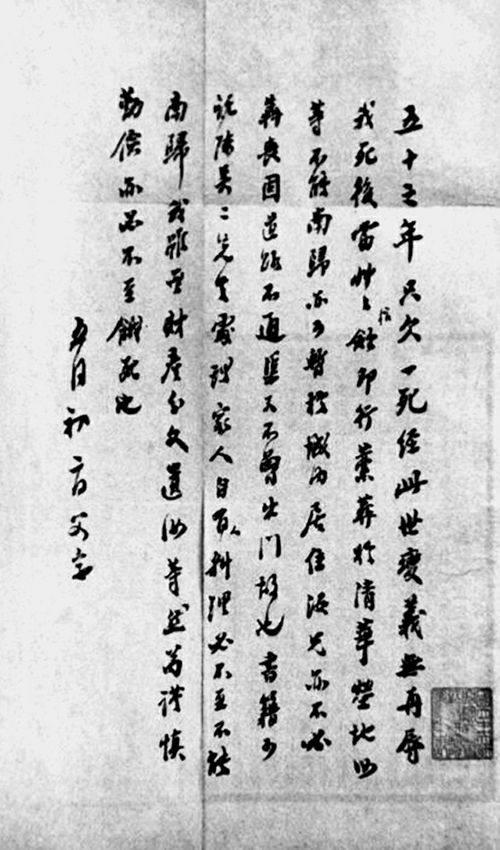

父亲死后,法医在父亲口袋中找到遗书一封,纸已湿透,然字迹清晰,封面写着“送西院十八号王贞明先生收”。因为当时大哥已逝,二哥又在外地工作,所以写了三哥的名字。遗书云:

五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱。我死后当草草棺殓,即行藁葬于清华墓地。汝等不能南归,亦可暂于城内居住。汝兄亦不必奔丧,因道路不通,渠又不曾出门故也。书籍可托陈(寅恪)、吴(宓)二先生处理。家人自有料理,必不至不能南归。我虽无财产分文遗汝等,然苟能谨慎勤俭,亦必不致饿死也。五月初二日。父字。

当时我立刻联想到从父亲衣袋中取出来的遗书,马上感到一阵心跳手抖,知道不是好兆。好不容易把书信打开来一看,是母亲的遗书

父亲突然去世,为家中笼罩了一层愁云惨雾,每个人都食不下咽,连佣人亦不例外。由于母亲无心料理三餐,家中当时常不举炊,每天从“高等科”厨房送来两餐包饭,大家却是略动筷子,即又收回去。后来由钱妈把家事接下来,又开始每日由成府小店送来预约的各种菜蔬,再行自炊。

母亲那时每天都到成府刚秉庙,为父亲棺木油漆督工。那时用的并非现在用的快干洋漆,而是广漆,每一层必须等待干燥后,才能再漆,费时不少。漆了几次后,外面加包粗麻布,再漆,再包,共七层之多,然后再加漆四五次,到后来,其亮如镜,光可鉴人。当时正处盛夏,辛苦奔波,尚在其次,最难耐的是庙中隔室另有一具棺木,是早些时北京学生示威运动中被枪杀的一名清华学生。因棺木太薄,又未妥善处理,远远就闻到阵阵尸臭,母亲亦未以为苦。

接着购地,挖掘坟穴,也是母亲在忙着。钱妈悄悄地对我说:让她去忙,这样可稍减悲痛的心情。

有一天下午,母亲又到坟地看工人修筑墓穴去了,家中别无他人。我因要找东西,请钱妈帮我抬箱子。抬下第一只,看见箱面上有一封信,是母亲的笔迹,上面写着我的名字。当时我立刻联想到从父亲衣袋中取出来的遗书,马上感到一阵心跳手抖,知道不是好兆。好不容易把书信打开来一看,是母亲的遗书!

信中大致意思是叫我们把父亲和她安葬以后,即筹划南归,回到家乡去依靠舅父及姨母生活。父亲的抚恤金,清华原定每月照付薪金到一年为期,由三哥按月领了汇给二哥管理,合并其他的钱,勉强够我们的生活教养费。

这突如其来的事情,对一个不足十四岁的孩子来说,简直不知所措。幸亏钱妈比我冷静沉着,叫我不要声张,即使在家人面前也不要提。

她问我与母亲交好的有哪几位太太。我说和西院一号陈伯母(陈达教授的太太)、四号郑伯母(郑桐荪教授的太太)和南院赵伯母(赵元任教授的太太)三人比较接近。

我和钱妈商量一下,觉得陈伯母太老实,不善言词,恐怕说不动母亲,无法让她改变心意。赵伯母心直口快,将来说漏了嘴,全园皆知,是很尴尬的事。只有郑伯母说话有条理,行事很谨慎,且与母亲最谈得来,因此马上去与郑伯母商量。

郑伯母叫我不要惊慌,说她一定尽力说服母亲,要让母亲看在儿女的份上,多管我们几年。然后在家中,由我哀求,钱妈劝解,三人合作总算打消了母亲的死志。母亲说了一句:“好吧!我再管你们十年。”我这才如释重负放下了大半个心。

(责任编辑/陈思)