一棵真正的劲草——怀念冯英子先生

石 楠

(作者为安徽省作家协会名誉副主席)

2009年8月5日14点48分,冯英子先生那颗坚强的心脏在搏击了95个春秋之后在华东医院歇息了。我曾为冯老的仙逝深感悲痛,他出走天堂已过去两年多,我却难以忘怀他给我的扶持和呵护。

上世纪90年代冯英子在寓所书房(沈飞德摄)

因《张玉良传》而结缘

我与冯老相识于1984年。缘起于小作《画魂-潘玉良传》(原题《张玉良传》)。《张玉良传》首发在1982年第4期《清明》文学季刊上,当时在社会上产生了强烈反响。冯老写了一篇七千多字的长文《中国艺术家的骄傲——读传记小说〈张玉良传〉》,刊在1983年第4期上海社科院的《社会科学》杂志上。编者想让我读到冯老的文章,但不知道我的地址,责任编辑张循女士就寄了两本给《清明》杂志,并附有她的短简,请他们转交给我。冯老在这篇评论中,给予小作极高的赞誉,他把《张玉良传》与罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》相比,他说我笔下的张玉良“正如约翰·克利斯朵夫一样,在偏见中成长,在桎梏中前进,她经历的艺术道路,是一部多么光华灿烂的奋斗史,而更伟大的是,她是一个杰出的爱国主义者,在她生命的每一个细胞的育孕中都溢满了对祖国忠诚的、热烈的爱,是一个优秀的中华儿女。”“从另一种意义上说,张玉良更高于约翰·克利斯朵夫,因为后者带着他的放浪形骸之外的罗曼谛克的精神来到世间的。而她呢?严谨、庄重,出淤泥而不染,经风雨而更香,是献身的圣徒,是艺术的瑰宝,是东方的骄傲。我怀着激情,含着眼泪读完这篇传记小说,我为中国有这样的艺术家而自豪,感情驱使写这篇文章,把《张玉良传》推荐于广大读者之前。”他认真地梳理了全书结构,进行了深层剖析,他说:“沿着这三条线,把人物写得那么丰满,情节写得那么生动,又那么使读者拍案叫绝,为之掩卷叹息。”

冯老的这篇文章给了我巨大的鼓舞和激励,让我深为感动。我们并不相识,孤陋寡闻的我,竟对他一无所知,他却在读了一个素昧平生无名作者的文章后,怀着巨大热情,写了这么一篇激情满怀有分量有深度的推荐文章,让我感动得热泪盈眶。我给《社会科学》的编者张循女士写信,请她转达我对冯老的感激之情。我也因之有了一个愿望,去看望冯老和张循大姐。

1984年,我有了一个去上海的机会。为撰写《寒柳——柳如是传》,沿着柳如是的足迹采访。回程时,我从杭州乘火车到上海,将从那里乘江轮回宜。我给张循大姐发了份电报,告知她车次,请她为我找个小旅店。张循大姐到火车站接我,她手里拿本《社会科学》站在月台的一根立柱边,我们没有见过面,连照片都没见过,竟然在潮水般的人群中一下就认出了对方。她告知了冯老我到上海的消息,第二天,冯老在上海市政协文化俱乐部请我吃饭,张循大姐作陪。这是我第一次见到他,留给了我深刻的印象。

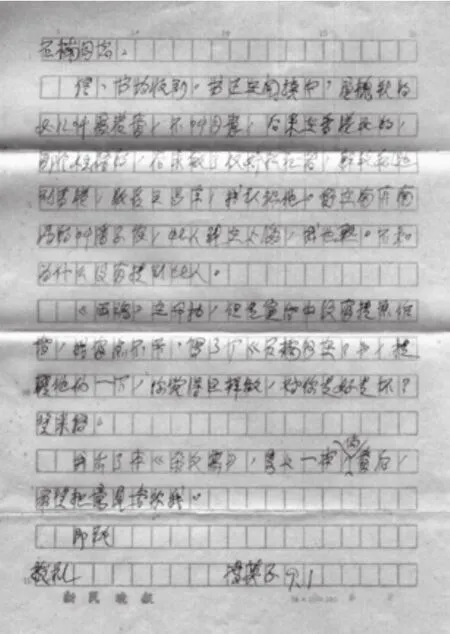

1989年6月17日,《文艺报》上刊登的冯英子的评论

八十年代中后期,我去上海的次数比较多,为写《美神——刘苇传》专程到上海采访刘苇先生一批抗战时期的学生;上海沪剧院邀请我去观看他们改编自《画魂》的沪剧《画女情》;上海青年话剧团邀请去观赏他们改编自《画魂》的话剧《女画家的前半生》。每次去上海,只要冯老在上海,张循大姐都陪我去看望他。我在上海住的最长的一次,是应上海电影厂文学部之邀,去改编《画魂》电影剧本,待了近一个月,住在永福路上影厂文学部作家楼,那里离冯老家武康路很近,步行过去只用十分钟,多次去过他家。与他和他的夫人有过长谈。冯老一生从事新闻舆论事业,出身贫寒,父亲是位切纸手工业工人。冯老只读了五年书,13岁开始在南货店做学徒学生意,他刻苦自学。淞沪抗战爆发,他将日机轰炸昆山的暴行写成一篇五千字通讯《沉痛的回忆》,《吴江日报》以一个整版刊出。1932年,他开始走进报界,被聘为《昆山明报》、《新昆山报》的记者。那年他17岁。不久,他闯入苏州报界,先后任苏州《早报》记者,兼编《大光明报》。“八·一三”上海抗战爆发后,他辗转逃亡于上海、苏州、长沙、武汉、重庆,兼任苏州《明报》、《上海大晚报》、《大公报》战地记者,参加了中国青年记者协会。从1940年初,任邵阳《力报》主笔兼采访部主任后的13年间,他担任过十家报纸的总编辑、副社长或总经理职务。他是一位资深报人、杂文家,又是社会活动家,在桂林主编《力报》的时候,曾被桂林社会誉为四大“舆论泰斗”之一。他的一生都在为人民和正义鼓与呼。对他由衷钦敬。他对我这个长江边上小城初涉文坛的小作者,不但不小觑不歧视,总是给予鼓励和支持。

我每有新书出版,冯老都给予关注

1988年7月,人民文学出版社出版了我的传记小说《寒柳——柳如是传》。冯老读后,当即就写了篇短文《美哉,〈寒柳〉!》刊发在1989年4月4日《新民晚报》的“读书乐”上。他说,“读毕全书,一个活着的柳如是在我眼前,久久不能离去”。“在中国历史上,不少传奇女子都出自风尘。她们或以才华显,如唐之薛涛;或以忠勇豪,如宋之梁红玉。然而像柳如是这样的人,她才华盖世,忠义奋发,实在并不多见,她的机智足使横吏慑服,豪绅敛迹。她的才华足使子龙倾心,牧斋却步,她不顾久病之身,以一谒梁红玉墓为荣,她不惜以尚书夫人之誉,出而歌舞劳军。抗清之师失败后,自刎殉国,壮烈之情使人肃然起敬。”“这是一本极好的历史小说,好在它写出了历史的真实,满清入关之时,多少软骨头屈节投降,士人中侯朝宗、钱牧斋、吴梅村之流,当年名闻天下,以清流自居,而一临生死荣辱关头,却显出原形,而像柳如是这样的人,出污泥而不染,临大节以弥彰。难得难得。《寒柳》之出,是为中国历史做了件好事,岂仅文学上的成就而已哉!美哉《寒柳》!掩卷雀跃,谨推荐于读者之前!”

1989年6月17日的《文艺报》刊登了冯老的长篇评论《千秋知己人何在——评石楠新作长篇小说〈寒柳——柳如是传〉》。他开篇这样写道:“一部小说在看完之后,书中的人物、情节仍使人难以忘怀。其人物好象一个个在眼前闪耀;其情节仍使人回肠荡气,余味无穷。这就是说,这部小说有了艺术魅力也就是一部小说的成功之处了。我合上石楠同志新作《寒柳——柳如是传》之后,就有这样的感觉。……”“《寒柳》更大的一个特点,它不仅是小说,也是历史。因为它所涉及的资料,都是信而有征。陈子龙、张煌言、瞿稼轩、郑成功,这些都是历史上的有名人物。柳如是横刀自刎是在1664年,绛云楼火灾则1650年,都是有历史依据的。石楠同志的《寒柳》其实是南明史的补遗。”他在最后说,“柳如是后期写过一首诗:‘色也凄凉影也孤,墨痕浅晕一枝枯。千秋知己人何在,还赚师雄入梦无。’”“这是抗清斗争归于失败之后,做梦也想着义军重来的写照。《寒柳》的作者,则是我们这位爱国知识分子的‘千秋知己’了。”

1994年9月1日冯英子致石楠的信

就在《文艺报》刊发这篇评论的前一天,6月16日的《新民晚报》上还刊登了冯老的《吴江和吴江长桥》,他在文中说:“石楠同志新作《寒柳——柳如是传》描写柳如是从盛泽出走,经同里、吴江、松江、嘉兴,漂泊流浪,也参加了陈子龙他们的垂虹之会。这条道路,也是我儿时的流浪道路,因此读起来特别亲切,我好像随着柳如是的足迹重温儿时的梦,垂虹、钓雪、三泖、九峰,一一在眼前出现。不过,我要更正一点,垂虹不是一个亭名,而是吴江那个长桥的名字。……我已半个世纪不去吴江,读石楠小说,倒勾起了这么一点乡思,不知垂虹桥还在么?桥上那个钓雪亭,已经整修过或是完全塌圮了呢?正是思念为劳了。”

冯老在这篇读书随笔中说我在《寒柳——柳如是传》“垂虹之会”一章中所描写的垂虹亭是吴江长桥之误。当时我并没读到这篇文章,是两个多月后,我从一位上海老先生寄来的两份剪报中才读到。另一份剪报也是冯老的文章,1989年8月3日发表在《新民晚报》的《垂虹秋色满东南》。这是冯老更正上文亭桥之误的。他说:“偶然写了篇《吴江和吴江长桥》的短文,在报上刊出之后,连续收到好些来信,有的纠正我说,长桥上的亭子是叫垂虹亭,钓雪亭则另在钓雪滩;有的告诉我,此桥已在一九六七年坍毁了。”“……我错把桥上那个亭子当作钓雪亭了。这样说来,石楠同志在《寒柳》中说的没错,错的倒是我了,理应作更正之更正,并向石楠同志致歉。”

这两篇短文,让我更深地认识了冯老,他是一个多么认真的人啊!这么一件算不上什么的小事,他还要撰文更正,他如此爱护后学晚辈,让我深深感动。对他更加钦敬了。

1991年2月,北京十月文艺出版社出版了我的传记小说《从尼姑庵走上红地毯》。这是我的第四本书。以上海第一个获得梅花奖的昆剧演员梁谷音与命运抗争经历为素材而创作的长篇传记文学。在收到样书后我给冯老寄了一本。1991年5月21日《新民晚报》上就刊出了冯老的《致石楠》。他首先给了这本书以肯定,他说收到这本书,“我认认真真读了一遍,认为你这本书,写得比前几本要好。大概主要是它更接近我们的现实生活。在书中不仅可看到你描写的主人公,也看到了我们的社会,我们的自己”。他说他认识梁谷音,看过她的戏,京昆剧团有个演出队要赴香港演出,当时他就为没有梁谷音的名字而纳闷。“读了你的书后,我才知道了梁谷音的那个所谓家庭出身问题,也才知道我们那个时代的可笑和可悲。一个小学生,为什么要对父亲的行为负责呢?梁谷音的妈妈,一个离了婚的女人,为什么要对死去的丈夫负责呢?一个演员,为什么不考虑她的艺术而首先要考虑她的成份呢?写在文件上的东西为什么在现实生活中几乎统统失效了呢?我们都是从那个时代中走过来的的人……我看你书中人物的遭遇,常常悲从中来,泪流满面。正是哀生民之多艰,长叹息而涕泪。当然,主要是你揭露得那么深刻,描写得那么细腻,深深吸引着我这样的读者。正如你在《后记》中所写的一样,‘我们虽然多灾多难,可是爱、光明、真、善、美仍在滋润着我们广阔的土地。’你在书中,着重歌颂了人类的真善美。”他列举了很多人物后说:“几乎人人都是真善美的化身,从她(他)们的身上,看到了人类的前景,也看到了人类的希望。……”

1991年7月21日《文艺报》刊发了冯老的《不是一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香——读石楠的〈从尼姑庵走上红地毯〉》的长篇评论。他说这本书写的是梁谷音的人生遭遇,她“幼年生活的颠沛,她追求艺术的执著,这本书刻划得入木三分,它写出了时代的不幸,也写出了时代的幸运,像梁谷音这样的人,无权、无势、无后台,但竟然叩开了艺术的大门,登堂入室,在舞台上争妍斗艳,倾动观众,也是出人想象之外。石楠同志的小说,我大都看过,像张玉良、柳如是这样的女性,都是出污泥而不染,经风雨而更香,使人读来回肠荡气,深觉我们这个民族的精深博大,无所不包,也无所不容,正是物华天宝,人杰地灵。但这部小说却更加动人,更加耐读,说实话,我是不断流着眼泪读完这本书的。……”

冯老为我鼓与呼

1992年8月31日,冯老在《新民晚报》刊出一篇题作《石楠何在?》的文章。这篇文章一经刊出,就在上海产生了强烈反晌。孤陋寡闻的我,却没及时读到这篇文章,半个月后,一位上海读者在将这篇文章剪报寄给了我,我才读到。尽管多次搬家,这篇文章我却一直保留着。文章开篇就说:“《画魂》(指电影)的开拍在报纸上紧锣密鼓地宣传着,但是我却没有看见过原作者石楠的名字,心中一直有个疑问。把潘玉良的故事写成小说,首先是石楠。”他简略地述说了潘玉良的坎坷人生和这部传记小说面世的历程后说:“石楠的这部小说,带来了极大的轰动,使我们知道,在中国艺术界中,有这样杰出的人才,有这样动人的故事。但是,她也带来了不少非议,有人说,你没有做过妓女,怎么能写妓女?你没有去过巴黎,怎么能写巴黎?也有人说,什么人不好写,为什么要写一个妓女呢?住在国外,怎么能算爱国呢?我记得我为此写过一篇文章,我认为,中国之有潘玉良,是中国艺术家的骄傲,石楠之能写出张玉良,是石楠了不起的成就。”他为《画魂》遭受的棍棒鸣不平。他说,“后来,石楠将《张玉良传》改名《画魂》出版了单行本,受到读者极大的欢迎。据说,有好几个地方,建议她把小说改成电影,有一年石楠到上海来,告诉我是专门为办理此事的,但是因为有人要求在作者的前面加署上一个名字,她没有同意,因此没有谈成。因为用石楠的观点看,她自己的作品,为什么要用上别人的名字呢?她不懂得现在的文坛,也很有一点‘商意’,拾风同志的《见‘材’起意》中,就列举‘抢先挂号’式、‘强行入股’式、‘喝酒退瓶式’几种。看来你不同意‘强行入股’,别人就另起炉灶。”他说他不知道开拍中的《画魂》和石楠的《画魂》有什么不同,许多宣传品中都忘掉了原作者,使人难以理解。

我读了冯老的文章才知道上海在拍《画魂》的电影。上面我已说过,我曾到上海电影厂改编《画魂》电影,而这个电影剧本还获得了上海建国四十周年电影剧本征稿三等奖,上海的报纸都有报道。可电影在开拍的时候,却将我排除在编剧之外,而且连原著之名都不提及。冯老看到他们报上的报道后,心生不平之气,便写了这篇文章为我伸张正义。因为冯老的这篇文章,电影拍摄方不得不正视这个问题,在中国作家协会权保部的帮助下,我的著作权得到了保护,获得了赔偿。

冯老一生为正义和真理奋斗,他胸怀坦荡,刚正不阿,不畏强权,敢于直面社会上的一切不平之事,他手里的笔就是他颂扬真善美的法器,射向丑恶的投枪匕首,他是位大无畏的报人。他将他的自传题为《劲草》,劲草于他当之无愧。

冯老不死,他永远活在我心中。