我国农村人均纯收人的地区结构差异的统计分析

袁 满,余世英

(1.湖北工业大学 理学院,武汉 430068;2.武汉大学 信息管理学院,武汉 430072)

0 引言

中国经过30年的改革开放,经济上取得了举世瞩目的成就,但城市与农村的发展不同步,结构不协调,收入差距逐渐拉大等问题也日益显现。我国是农业大国,全国总人口为1370536875人,其中居住在乡村的人口为674149546人,占50.32%(2010年第六次全国人口普查主要数据公报(第1号))。农民收入是一项重要的统计指标,农村居民家庭人均收入情况直接反映了农民的生活水平,研究分析现阶段我国各地农村居民收入,既可以了解国情,也可以更好地理解国家制定的各种地区发展政策与计划。本文基于我国农村居民家庭人均纯收入水平和收入结构的统计分析,从宏观角度分析研究了我国不同省份地区农村居民家庭收入结构差异。

1 农村居民家庭的人均纯收入数据来源与数据的描述

本文选取国家统计局发布的统计年鉴2010年我国各地区农村居民家庭的人均纯收入情况为基本样本数据,并结合最新发布的2011年农村居民家庭的人均纯收入的总体情况进行分析。本文的统计分析工具采用专业的SAS统计分析软件,版本为V8。

农民人均纯收入的计算方法全国是完全统一的,具体来看,农民人均纯收入包括四个组成部分:工资性收入、家庭经营纯收入、财产性收入和转移性收入。其中家庭经营纯收入又分为农业收入、林业收入、牧业收入、渔业收入、工业收入、建筑业收入、交通运输邮电业收入、批发零售贸易及餐饮业收入、社会服务业收入、文教卫生业收入和其他收入(数据略)。

数据描述性统计分析可以反映农村居民家庭人均纯收入数据的均值、标准偏差、中位数、最大值、最小值、极差、变异系数和偏度,为了方便分析和说明,采用x1-x14来表示每项收入指标,见表1。

表1 农村居民家庭人均纯收入的描述性统计

描述性统计分析反映:

⑴各地区农村居民家庭人均纯收入变量的平均值为6326.78元,比国家统计局发布的全国合计农村居民家庭人均纯收入5919元要高,虽然两者都反映农民的收入仍然较低,但也表明计算全国农民人均收入的均值必须将地区的人口数量等因素考虑进来,赋予各种考虑因素的权重来计算更准确。

⑵各地区农村居民家庭人均纯收入变量的标准偏差为2672.43元,最大值为13978.00元,最小值为3424.70元,极差为10533.30元,说明2010年各地区农民人均纯收入差距还是很大,地区差别十分明显,发展极不均衡。

⑶各地区农村居民家庭人均纯收入变量的偏度1.61>0,表现为右偏,即均值左边的数据较为集中,各种细分的收入指标偏度也呈相同情况,说明我国大部分地区的农村人均纯收入及其各项指标都处于平均值以下水平。

⑷各地区工资性收入变量的标准偏差为2119.39元,最大值为9605.70元,最小值为556.30元,极差为9049.40元,说明2010年各地区农民工资性收入差距很大,新疆、云南、西藏、甘肃、青海等西部和少数民族地区工资性收入偏低。

2 农村居民家庭人均纯收入的地区差异和收入结构分析

2.1 东西部农民收入地区差异显著性的非参数检验

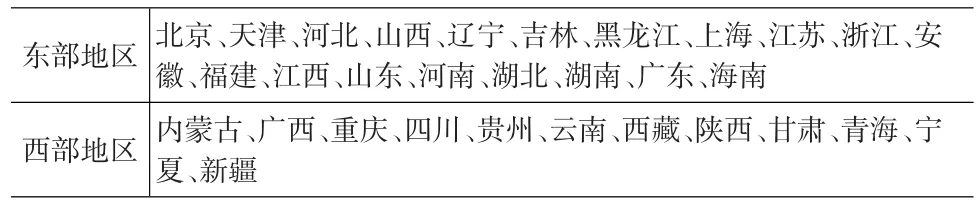

下面用农村居民家庭人均纯收入的数据来检验我国东、西部农民生活水平是否存在差异。这里的西部是指西部大开发战略中的12个省、市、自治区,而其余的省份划归为东部地区,具体划分如表2:

表2 东、西部地区划分

本文首先对东、西部地区样本数据进行正态性的假设检验,检验结果表明,东部地区农民人均纯收入的正态性并不显著,统计量的P值(拒绝原假设所需的最低显著性水平)都小于0.05的显著性水平。西部农民人均纯收入的正态性较为显著,统计量的P值都大于0.05的显著性水平。由于东部地区数据的正态性不显著,所以不能采用t检验,故使用非参数检验来比较两个样本,原假设为东部地区和西部地区农民人均纯收入不存在显著差异(见表3)。

非参数检验的P值都远小于0.05显著性水平,所以拒绝原假设,即表明东部地区和西部地区农民人均纯收入存在显著差异,说明我国东西部农民生活水平存在着明显的差距。

2.2 各地区农村居民家庭收入结构的因子分析

为了把农村居民的各项收入指标进行归纳,划分成类似产业的分类,以便从产业结构上分析各地农村居民收入来源的不同,在此采用因子分析。因子分析的目的是寻求变量基本结构,简化观测系统,减少变量维数,用少数的变量来解释整个问题。

因子分析通过研究多个指标的相关矩阵的内部依赖关系,控制所有变量的少数公因子,将每个指标变量表示成公因子的线性组合,以再现原始变量与因子之间的相关关系。设有N个样本,P个指标。X=(x1,x2...xp)T为可观察的随机变量,要寻找的公因子为F=(F1,F2...Fm)T,则模型:

表3 东西部农民收入地区差异显著性的非参数检验

称为因子模型。

通过计算农村居民家庭人均纯收入以及14个收入指标这15个变量之间的相关系数,发现很多指标之间的相关系数都在0.7以上,且显著性检验的p值都很小,这表明各指标之间存在较强的相关性,反映的信息有所重叠,因此采用因子分解的方法对指标进行降维处理,将这些收入指标综合为几个公因子来进行研究。

因子分析结果显示:计算对应的5个公因子的累计方差贡献率已达到0.8563,表明5个公因子所代表的信息已经可以充分地反映原人均收入变量。经过对因子载荷矩阵进行旋转,并计算因子得分后,可以得出5个公因子上的指标分布、综合涵义,如表4所示。

表4 5个公因子代表的高载荷指标及涵义

以上5个公因子的获取完全基于2010年的统计数据,与通常按第一、第二、第三产业收入划分的角度有所不同,将两者结合起来对照分析,既能反映农民的收入指标之间的关系,更能体现收入结构的组成与产业的联系。

各地区的5个公共因子得分情况以及排名前9的地区分别见表5。

通过分析各地区农村居民收入在5个公因子上的排序,可以看出:

⑴浙江、天津、江苏在第1公因子上得分居前三位,说明这三个地区农村的工商业比较发达,农民的收入主要靠第二和第三产业。

⑵上海、北京、天津在第2公因子上居前三位,说明这三个地区政府财政情况好,政府对三农的财政倾斜较大,农村居民的收入主要来源是工资和财产性收入。

⑶海南、福建、云南在第3公因子上的得分为前三位,说明这些地区农民收入很大一部分来自林业和渔业,原因是海南和福建靠海,渔业较为发达,而云南生态环境较好,森林资源丰富。河南、河北、山东居后三位,这三个地区林业资源不丰富,且大部分地区属内陆,渔业资源也较少(尽管山东省部分地区靠海,但从人均收入角度,渔业资源收入还是偏低),故该三省在此公因子上得分较低。

⑷内蒙古在第4公因子上的得分为第一位,原因是该地区的畜牧业在国内最为发达,农民的收入有很大一部分来自畜牧业。

⑸黑龙江在第5公因子上的居第一位,由于黑龙江地处东北平原,土地肥沃而辽阔,是国家的粮食主产区之一,农民主要从事种植业,所以农民的收入也主要来自农业。

2.3 各地区农村居民的收入水平和收入结构的聚类分析

聚类分析是在样本距离的基础上定义类与类之间的距离,首先将n个样本各自分为一类,再将具有最小距离的两类合并,合并后重新计算类与类之间的距离,将此过程一直继续到所有样品达到归类要求。

按照各地区农村居民的收入水平高低和收入结构,在因子分析的基础上,用聚类分析的最小方差法将各地区进行划分和归类,聚类谱系图可以清晰地反映聚类的情况。

表5 各地区的5个公因子得分

以类间距离0.1为界,可以将32个地区分为3大类,即北京与上海;天津、江苏、福建、山东与浙江;以及其他地区。若进一步缩小类间距离至0.02左右,则可将第三大类再细分为3小类,第一小类多集中在中部地区;第二小类多分布在西北部和南部地区,第三小类多为西南部省份。见表6。

表6 根据聚类分析结果的地区分类表

基于农村居民收入结构聚类结果的地区属类划分大致符合中国经济实力水平分布的现状,在反映各地区农民收入结构类型的同时也体现了一定的地域经济和自然资源特征。结合因子分析的结果,我们可以总体将这32个地区农村居民收入结构划分为5类,并将其经济特征描述如下:

⑴以北京、上海为代表的政治经济中心。北京、上海在第2公因子即工资、财产、转移性收入是全国首位,而另外四个公因子的得分基本上是全国最低,家庭经营收入分别全国倒数第三、第一。

⑵东部沿海经济发达地区。多数地区人均收入均在6000元以上,其中第2公因子的固定收入较高,其余四个因子得分较均衡,共同特色是家庭经营收入的多元化,工商类、自然环境类经营全面发展。

⑶中部地区。该地区大多人均收入接近全国5919元的收入均值,其中工资、财产、转移性的固定收入与家庭经营收入各占一半。除山西和湖南稍低于均值外,该地区的农业收入在全国1723.5元的均值以上;涉及多种经营的第1公因子的工商类收入都在400元以上,但还有进一步发展空间;渔业、林业等自然资源收入较低。

⑷西北部地区。这部分地区的家庭经营收入集中在第4、第5公因子即牧业和农业上,且工业收入普遍较低;而转移性收入相对较高,反映出这些地区政府的扶持与保障投入较大。

⑸西南地区。这些地区的农村人均收入最低,其中工资性收入以及转移性收入处于全国最低水平。交通、运输、邮电业、社会服务等较落后,导致工商业类收入低,家庭经营项目依赖自然条件。

其中,需要解释说明的是广东的聚类归属问题。虽然广东农村的居民总收入和人均收入都相对较高,但是其收入构成在各因子分类汇总之后与四川、重庆以及部分西北部地区有一定的相似之处,所以在聚类谱系图上呈现出分布于西北部地区类别的迹象。同时也表明广东省的农村地区发展不平衡,需要进一步调整经济结构。

3 结论与政策建议

根据2010年我国各地区农村居民家庭的人均纯收入数据,经过一系列的综合统计分析,并结合国家统计局发布的2011年农村居民家庭的人均纯收入最新情况,可以得出以下结论。

⑴农村居民人均收入持续增长。2011年农村居民人均收入6977元,实际增长比率(11.4%)高于城镇居民(8.4%),2011年上海、浙江、北京、天津、福建、山东、辽宁、江苏、广东八省市的农民人均纯收入超过8000元,集中在第一、第二类地区(见表6)。其中工资性和转移性收入增长比率超过20%,反映农民工资增长和国家惠农支农政策的落实。

⑵城乡地域差别仍然较大。2011年城乡居民收入比为3.13∶1,尽管20多年来农村居民的人均纯收入一直呈现上升势态,但仍旧比较低,而且地区差别依然明显,大部分地区的农民人均纯收入处于平均以下的水平。国家应继续加大对三农的投入,进一步改善农民生活,特别是要照顾到经济发展较为落后的地区。

⑶地区环境决定收入结构。分析各地区农民的收入水平,必须研究农民收入的结构。我国农村各地区人文、自然环境差异很大,农民主要收入来源不同,其发展政策和模式也应不同。偏远和少数民族地区农民的文化程度和技能较低,就业渠道和就业岗位少,因此导致工资性收入也相应偏低,所以发展偏远和少数民族地区农民基础教育和职业培训尤为重要。

⑷价格因素对农民收入影响显著。物价上涨削弱了农民收入的增长,各种生产资料和农产品价格波动直接影响到农民收入的水平和稳定。收成好、价格高是农业收入保持较快增长的主要原因。

[1]吴建民,王杰敏等.地区结构、收入结构与我国农民收入差距变化的分析[J].河北师范大学学报(自然科学版),2012,(5).

[2]陶应虎.农村居民收入区域差异的成因探析[J].农村经济,2010,(6).

[3]李竞博,石贝贝.农民家庭收入影响因素研究[J].企业导报,2012,(16).

[4]高连水,周云波,武彭.中国农村地区收入差距解释:1997~2005[J].当代经济科学,2010,32(3).

[5]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴[R].北京:中国统计出版社,2010.