初中实验室能收集到100%的氧气?

——DIS探究哪种方法收集的氧气更纯些

张志辉

(常州市朝阳中学江苏常州213000)

初中实验室能收集到100%的氧气?

——DIS探究哪种方法收集的氧气更纯些

张志辉

(常州市朝阳中学江苏常州213000)

运用DIS数字实验技术测量制得氧气含量,得出利用初中常见制取氧气的方法是不可能收集到100%的氧气,并分析其中可能原因。

氧气;制取;浓度;DIS;初中

[问题的提出]

最近参加省初中实验设计大赛,一位选手讲铁丝与氧气反应创新实验设计,多次提到利用双氧水分解,通过排水法收集到20%、40%、60%、80%、100%的氧气做实验,讲得非常精彩。

我存在疑惑:初中实验室制氧气常见方法两种:高锰酸钾热分解和双氧水催化分解;收集方法两种:向上排空气法和排水法。利用上述方法能收集到100%的氧气吗?

我们一般认为氧气的密度因与空气的密度相差不大,最好采用排水法收集,真是排水法收集到氧气浓度更大?因为水蒸气的存在,排水法是不可能收集到100%的氧气的。那初中实验室用哪种方法制氧气,哪种方法收集氧气,会使制得的氧气浓度更大些呢?

[探究目的]

1.双氧水催化分解和高锰酸钾热分解利用同种方法收集氧气,两种方法制得的氧气浓度浓度关系比较;

2.同种方法制得氧气,排水法和向上排空气法收集到的氧气浓度关系比较;

3.对氧气干燥处理,排空气法收集到氧气浓度如何?

[探究仪器及试剂]

[探究思路]

1.用双氧水催化分解的方法制取氧气,分别用排水法和向上排空气法收集氧气,测氧气浓度。

2.高锰酸钾热分解制氧气,用向上排空气收集。

3.用双氧水催化分解的方法制取氧气,将氧气通过浓硫酸后收集,测氧气浓度。

[探究方案]

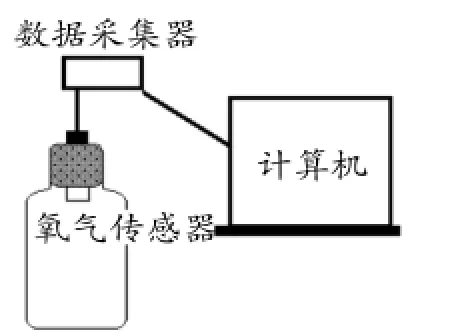

1.用双氧水催化分解的方法制氧气,用排水法收集满3瓶氧气如图1。

2.按照装置图组装实验装置,用数据线连接计算机、数据采集器、氧气传感器、如图2所示。

图1

图2

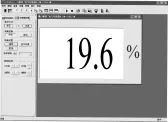

3.打开DISLabV6.0实验软件系统,点击“通用软件”,系统自动识别所接入的传感器,并显示当前空气中氧气含量值如图3,数据记录在表1中。

图3

4.将氧气传感器分别插入3个集满氧气的集气瓶中,测各集气瓶中氧气含量值,记录数值于表1。

5.将步骤1中的收集方法改用向上排空气法收集满3瓶氧气(验满方法:以能使集气瓶口带火星的木条复燃后再收集30s[1]),重复上述步骤4。

6.用高锰酸钾热分解按步骤5方法收集满3瓶氧气,重复上述步骤4。

7.用双氧水催化分解的方法制氧气,将制得的氧气通过浓硫酸后按步骤5方法操作。

[现象记录]

[数据分析]

1.测得空气中氧气含量为19.6%,没有达到我们平常所讲的21%左右,这可能与所使用传感器的准确度有关,本实验使用的是同一氧气传感器,系统误差相同,不影响数据比较。

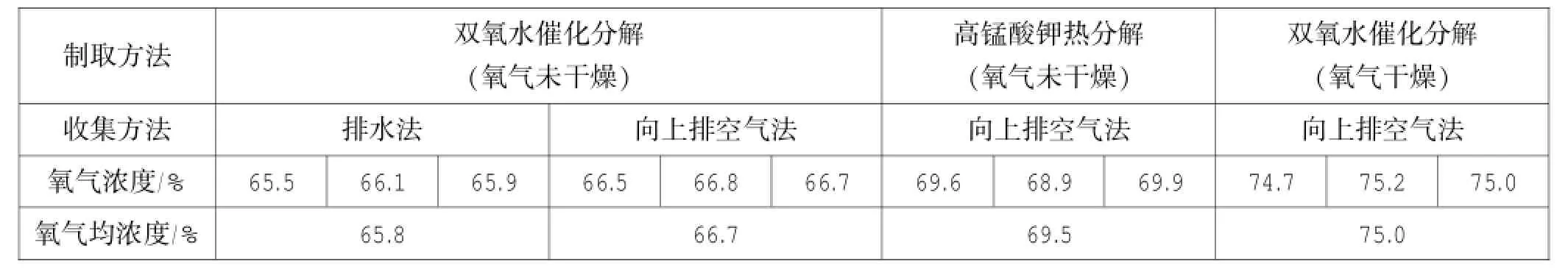

表1 (空气中氧气含量:19.6%)

2.通过表1数据我们可以发现:

(1)双氧水催化分解制氧气,氧气不经过干燥,则两种收集方法收集到氧气浓度差不多,向上排空气法收集到氧气含量略大(大0.9%);

(2)高锰酸钾分解制氧气,氧气不经过干燥,向上排空气法收集到的氧气比双氧水催化分解制氧气向上排空气法收集到氧气含量大(大2.8%);

(3)氧气经过干燥,向上排空气法收集到的氧气含量比不经过干燥收集到氧气含量大得多(分别大8.3%、5.5%)。

[解释及建议]

1.因氧气的密度与空气相差不大和空气对流等因素,排空气法收集到氧气与空气不可能完全分开。若气体与空气密度相差越大,收集到气体含量会相对大一些。排水法收集,因为水蒸气存在,所以也不可能收集到很纯的氧气。对于氧气而言,也并不是像我们平常所说的排水法比向上排空气法好,而是两种收集方法都可以,收集到的氧气含量差不多。

2.同样是用向上排空气法收集氧气,用高锰酸钾比用双氧水制取的氧气浓度大些,这可能是与水蒸气含量有关,双氧水制得氧气水蒸气含量高。

3.做铁丝(铁丝为一般铁丝,直径1mm)燃烧实验时,用高锰酸钾制得氧气要比双氧水制得氧气成功率高些,这可能与氧气含量和水蒸气含量有关。但若用干燥后收集的氧气实验就一定会成功。

综上实验分析,利用初中制取氧气的方法在实验室是不能收集到100%的氧气的。

[1]宋时雨.使带火星木条复燃的氧气浓度极限的实验研究[J].化学教学,2001,(8)

[2]谭祥中,涂红梅.铁丝在氧气中燃烧实验的改进[J].化学教学,2008,(12)

七、实验反思

该实验操作简单,节约环保,时间较短,实验现象直观有趣。为了增强视觉效果和趣味性,还可以将小圆点换成其它简单图案,比如各种几何形状、花边修饰等等。为了取得最佳实验效果,在实验过程中还应注意以下几点:

1.应使用新制浓氨水。如果氨水放置时间太久或浓度太小,会使实验耗时延长,变红现象不够明显。

2.如果用胶头滴管吸取浓氨水,可能会因为液滴太大,滴到滤纸上时会向四周浸润,难以形成规则的圆形,或操作者预先设计的图案,所以用玻璃棒沾取比较容易操作。

3.实验时试管水平放置,推动注射器活塞的速度不宜太快,以免浓氨水来不及被棉花吸收就沿着试管内壁流下,接触到滤纸上的无色酚酞,使实验结论缺乏说服力。

4.放置在试管中的滤纸最好距离棉花1厘米左右。如果太近,当浓氨水浸润棉花时,可能会接触到滤纸;太远,会延长实验时间。

5.在使用无色酚酞的过程中避免手接触到酚酞溶液,否则会使少量酚酞转移到棉花团上,使实验中出现棉花变红的现象。

1008-0546(2013)12-0092-02

G633.8

B

10.3969/j.issn.1008-0546.2013.12.037