将学科观念的培养贯穿于教学设计之中——以苏教版化学1《碳酸钠的性质与应用》为例

朱建兵 袁春仙

(1 丹阳市教师发展中心 江苏 丹阳 212300;2 丹阳市华南实验学校 江苏 丹阳 212300)

《高中化学课程标准(实验)》指出:化学课程要引导学生进一步学习化学的基本原理和基本方法,形成有关化学科学的基本观念。 宋心琦教授也指出,学生能否牢固地、准确地、哪怕只是定性地建立起基本的化学观念应当是中学化学教学的第一目标。 因此,化学教学设计要超越对具体知识本身的追求,重视学生对化学核心概念和基本原理的深入理解,注重学生化学基本观念和基本方法的形成,帮助学生自主地进行学科观念的建构。下面以苏教版化学1 专题2《碳酸钠的性质与应用》为例从五个方面进行阐述。

一、创设真实教学情境,引发问题,蕴含学科知识,弘扬学科价值

建构主义认为,学习总是与一定的问题情景相联系的。 通过实验创设问题情景可以再现知识的形成过程,使学生加深对知识的理解,感受学科价值。

教师设问:盛有氢氧化钠溶液试剂瓶瓶口往往产生一些白色粉末,它是什么物质? 又是怎样生成的呢?自然引入新课,一方面,让学生观察Na2CO3的颜色和状态;另一方面,知道碳酸钠可由氢氧化钠和CO2反应得到, 实际上是碱与酸性氧化物反应生成盐和水,进一步明白物质是不断变化的, 变化是有规律的,初步培养学生元素观和变化观等学科观念。

真实的学习情景能吸引学生进入一个充满问题、充满思考和研究的化学世界。 教学中要从生活和实验出发,科学而有效地创设化学情景,让学生在良好的情景中学习和应用化学知识, 建构良好的认知结构,促进智力和情感发展。

二、 帮助学生理解化学核心概念和典型事实,有利于学科观念的建构

化学观念建构不是靠简单灌输或说教,它在教学过程中发生、发展和生成。 教学设计中,在呈现相关知识的同时,应突出从形成化学基本观念的角度引导学生理解化学核心概念和典型事实。

如分类的观念,就是根据一定的标准对物质及变化进行分类。 分类是化学研究的一种重要方法。 由初中知识可知,Na2CO3属于盐类,盐能与某些酸、碱、盐等反应,接着进行实验验证,从而较好地理解Na2CO3能与盐酸、Ca(OH)2和CaCl2等溶液分别反应的事实。从 组 成 上 看,NaHCO3与Na2CO3、H2CO3有 一 定 相 似性。 可以抓住这种组成上的特点来突破对NaHCO3的认识。 如NaHCO3与Na2CO3一样也能与酸反应,学生是可以掌握的。NaHCO3与H2CO3相似,推测它也能与碱反应, 自然引出NaHCO3与NaOH 溶液的反应。H2CO3不稳定, 受热易分解产生CO2和水, 从而探究NaHCO3、Na2CO3受热时是否也会分解? 教学可设计套管实验来对比验证。

分类观既反映了化学科学的发展规律,也符合学生的认知规律。 这样学生从课本上学到的知识就“活”了起来,能够有效地促进知识向能力的转化,提高学生的科学素养。 相对于以知识传授和记忆为中心的传统教学而言,“观念建构”教学能够有效地激发学生深层次的思维活动,增进对知识的深刻理解。 化学基本观念的形成过程就是对化学知识进行深入理解直至形成自己的基本认识的过程,只有用化学基本观念来引领知识教学,才能从根本上扭转“知识本位”教学所带来的知识学习的短期效应, 促进学生对知识深入、持久的理解和掌握。

三、激发学生主动参与和积极思维,促进学科观念的形成

化学实验呈现的信息直观, 涉及的化学观念多。在实验中学习化学知识能够调动学生学习的积极性,激发他们的实验探究兴趣,有助于学生生动活泼地认识和理解化学科学知识,使学生体验化学与社会的密切联系,感受化学的重要性。

对于Na2CO3和NaHCO3水溶液的碱性比较,教师设计可先安排学生讨论并提出不同方案, 继而分组实验,最后通过对比得出结论。 对于Na2CO3和稀盐酸反应的分组实验,教师故意不提“怎么加”、“加多少”,让学生自主操作,有意制造“混乱”。混合Na2CO3溶液和盐酸时,有的学生直接倒入;有的学生逐滴加入;有的学生将Na2CO3溶液加入到盐酸中;也有的学生将盐酸加入到Na2CO3溶液中。 加入的方法不同,加入的量不同,滴加的顺序不同,实验现象就不一样,造成学生认知冲突,激发学生探究欲望,有利于学生深层次的思考。

严密的实验是形成化学基本观念的好材料。 将观察与思维紧密结合,更有利于提升化学观念。 元素化合物的教学设计常常要借助实验观察和分析,使学生处于不断的思考之中,引导学生分析知识的层次结构和知识之间的相互联系,在实验中促进了学生建构核心观点。

四、善于运用追问策略,探寻学生对知识和观念的理解

叶澜老师说“没有追问,就没有对话! ” 课堂教学过程中设计一些追问,不仅能够活跃课堂气氛,还能引发学生针对问题进行深入思考,锻炼和发展学生的思维能力,促进对学科观念的理解。

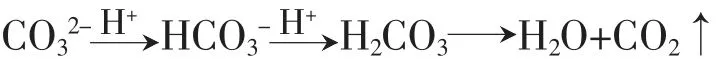

例如比较完Na2CO3和NaHCO3水溶液的碱性后,教师追问“从微观角度看, Na2CO3溶液和NaHCO3溶液呈碱性与什么微粒有关? ” 根据食盐水呈中性的常识, 分析Na2CO3和NaHCO3的构成微粒, 大胆推测Na2CO3和NaHCO3溶液的碱性及强弱是与阴离子CO32-和HCO3-性质有关的, 并为今后选修内容学习打下基础。 再如教师演示:向2mL 0.1mol/L Na2CO3溶液滴加酚酞显红色,然后再慢慢逐滴滴加0.1mol/L 稀盐酸,振荡。 开始看不到明显气泡,但酚酞的颜色逐渐变浅,随着盐酸的继续滴入,有气泡产生,酚酞颜色越来越浅,直到完全消失。于是产生系列问题“开始看不到明显气泡, 但酚酞的颜色逐渐变浅,说明了什么? ”“随着盐酸的继续滴入,有气泡产生,酚酞颜色越来越浅,又说明了什么? ”抓住“细节”引入两个反应:。 进而从微观角度给出转化关系:

CO32-需两次结合H+, 离H2CO3有两步之远,而HCO3-只需结合一个H+,离H2CO3只有一步之遥,所以NaHCO3与酸反应比Na2CO3与酸反应剧烈。

微粒观是化学基本观念的重要组成部分,也是最基础的部分。 化学反应中的“微粒观”建构是在学生对典型事例(Na2CO3和稀盐酸的反应)深刻理解的基础上,形成“化学反应是某一层次微粒的相互作用”的基本观念,并为下面学习《离子反应》打下基础。 设计追问贴近学生的“最近发展区”,层层推进,激活学生的思维,发展学生的认知能力。

五、重视归纳与整合,强化学生对学科观念的提炼

学生初步形成的见解受个人知识经验的影响,不可避免地带有一定的局限性,为此,需要进一步引导学生对个人见解做出反思、锤炼,以形成正确的、科学的、可迁移应用的基本观念。

教学中涉及了两个反应:NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O 和Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,教师可以启发学生:盐还能进一步分类,若酸碱完全中和得到正盐和水, 若酸部分被碱中和得到酸式盐和水。Na2CO3与NaHCO3分别属于正盐和酸式盐。 通过上述反应归纳: 正盐和酸式盐在一定条件下可以相互转化,即正盐酸式盐。

这样设计,有利于学生今后利用规律解决实际问题,还能够使学生充分感受和体会到物质之间是可以相互转化的,且转化是有规律的学科观念。 当然教师要引导学生结合问题解决情况对个人见解展开反思与讨论,在相互借鉴、辩论、质疑中使自己的认识得以不断地完善和提升。 “观念为本”的教学设计核心是在观念的引领下,使学生通过高水平的思维活动,理解和掌握化学知识,并通过不断地概括提炼形成化学基本观念。

学科观念的形成需要一个持续的过程。 不是一节课、一个知识点的学习就能建立起某种学科观念,需要学生在积极主动的探究活动中, 深刻理解和掌握有关的化学知识和核心概念, 在理解和应用中不断反思概括提炼而成。 教师教学设计时要对化学学科本身有整体把握, 具备从具体知识中抽象出基本观念的能力,引导学生不断地去识别观念,逐步形成观念。

[1] 王祖浩. 普通高中课程标准实验教科书化学1[M]. 南京:江苏教育出版社,2007

[2] 朱建兵. 精雕细琢,打造活力课堂——《铝的性质》教学设计及反思[J]. 化学教学,2011,(8):31-33

[3] 保志明. 让化学课堂更有 “化学味”[J]. 中学化学教学参考,2013,(3):1

[4] 毕华林,崔素芳. 促进“观念建构”的化学教学设计[J]. 中学化学教学参考,2011,(8):3-6

[5] 戴光宏. 基于化学核心观念教育的教学内容分析和教学目标设计[J]. 中学化学教学参考,2012,(3):3-6

[6] 曾国琼. 以“元素化合物”知识为载体培养学生化学基本观念[J]. 中学化学教学参考,2013,(1-2):5-9