以观念为主线的化学教学探微——初中化学“物质的变化”的教学与反思

周剑峰

(紫石中学 江苏 海安 226600)

义务教育化学课程标准(2011 版)中提出了“根据课程标准选取核心知识,重视化学基本观念的形成[1]”的教材编写建议,并指出“在化学课程中重视学生化学基本观念的形成,是精简教学内容,减轻学生过重的学习负担, 提高学生解决问题能力的重要途经[1]”。基于此,教师对教材内容进行深层次思考,把其中渗透的基本观念外显为教学主线,以优化了的教学设计实施课堂教学活动,这对推进学生建构观念显得十分重要和必要。 笔者现以初中化学“物质的变化”教学为例,谈谈自己的感想。

一、教材分析

义务教育九年级化学教科书中将 “物质的变化”内容编排在第一单元“走进化学世界”的课题1“物质的变化和性质[2]”之中。 其中为学生安排的主要内容有:观察实验1-1 中的(1)~(4)四个小实验;通过分析实验中的变化, 引出物理变化和化学变化的概念;通过观察实验了解化学变化时常伴随的现象等。 此前,通过绪言课的学习,学生认识了“世界是物质的,物质是化学学科研究的对象”等基本知识,这些知识是学习本课内容的基础。 处在学生学习化学起始阶段的本课内容,学生把它学好,对后续学习化学能产生“正催化剂”的作用。 为了让学生顺利认识两种变化的本质区别,并建构好观念。 笔者细致品读了教材内容,并通过深入思考,悟出其中蕴含着“物质观→实验观→变化观→分类观→能量观→普遍联系观” 等重要观念,并以此作为教学主线实施了以下课堂教学活动。

二、教学过程

1. 第一阶段:调出已有,主动探究

环节1——情景再现,引入新课

引言:通过绪言课的学习,我们知道“世界是物质的;物质是化学学科的研究对象”,所以我们学习化学应该从认识物质及其变化开始。

实验:出示蜡烛,点燃蜡烛,利用石蜡油将蜡烛固定于小木板上,吹灭烛焰。

(设计意图:再现学生生活中、小学科学课程实验中看到的情景,引入新课并为后续教学活动的开展做好铺垫。 )

环节2——问题引领,初识变化(物质观)

问题1:从化学视角上看,蜡烛发生了哪些变化?

问题2: 你能举出身边的其他物质所发生的变化吗?

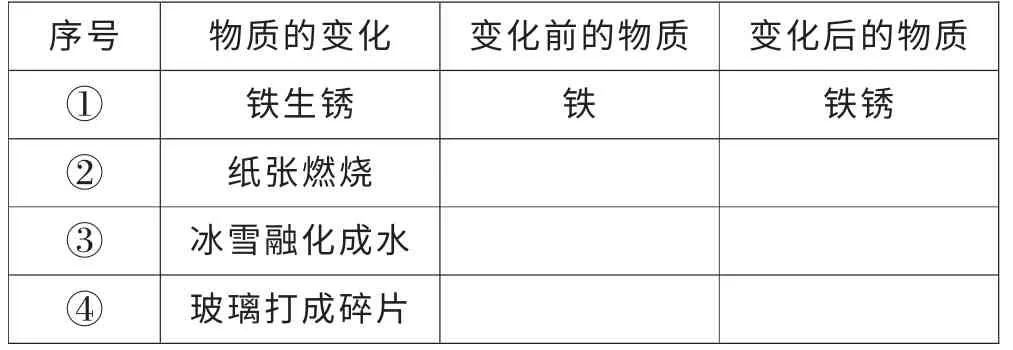

任务1:仿照示例完成表格。 (表中变化选取于学生的口述)

?

问题3: 比较表中变化前后的物质, 你有什么发现?

(设计意图: 情景不但是学生顺利寻找出变化的基础, 而且为他们列举出生活中的变化建立了 “样板”,初步建构物质的“变化观”;通过任务1 中的示例引导,学生就会从认识物质的角度来初识物质变化的两种类型:一类原物质不变,不产生新物质;另一类原物质改变,产生新物质,形成对变化进行“分类”的意识。 这样就为学生从实验中“寻找变化-给变化分类-认识化学变化的本质”等方面搭建好学习“支架”。 )

2.第二阶段:动手实验、观察与分析实验中的变化

环节3——完成实验,体验变化(实验观)

指导学生动手完成实验1、2 和观察演示1、2,填写教材中P7 实验记录表;指导学生从试剂的颜色、状态、气味等方面在实验前后所发生的变化(方法)。

实验1:对着干燥的玻璃片哈气后,静置片刻,观察现象。

实验2:在研钵中研磨块状胆矾,观察现象。

演示1: 从学生分组实验中取块状胆矾和粉状胆矾于两支试管中,加水溶解,形成溶液后,分别向其中滴加氢氧化钠溶液,观察现象。

演示2:制取二氧化碳,并将其通入澄清石灰水,观察现象。

(设计意图: 将教材实验1-1 中的⑴改为学生进行的实验1, 降低了学生的操作难度, 缩短了实验时间;让学生自己动手完成力所能及的实验1、2,为他们进行探究实验提供“练练手”的机会,吊起他们要做像老师做的那种复杂实验的“胃口”,增强其对化学实验以及学习化学的兴趣;利用演示1、2,将学生从认识生活中的变化转换到化学视角的变化中,以培养他们化学实验中的观察、思维能力等。 )

环节4——紧扣教材, 提升认知(变化观→分类观→能量观→普遍联系观)

任务2: 请找出以上实验中涉及的变化并加以描述。 (活动方式:小组合作、讨论交流、相互补充。 )

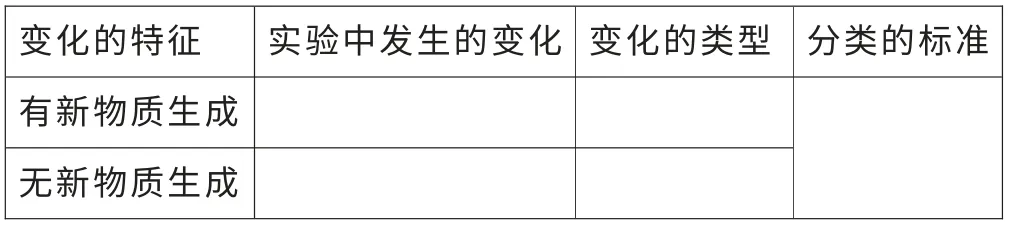

任务3: 请大家将找出的变化按有无新物质生成进行分类,并完成表格的第2 列。

?

问题4:物理变化和化学变化的本质区别是什么?

问题5: 怎样才能实现一种物质向另一种物质转化,创造出新物质呢?

师:对于以上所做的实验,大家有什么问题要问吗? (创设学生提问的机会,培养学生的提问意识。 )

生提问:老师,你在演示1 中为什么要用2 支试管?

问题6:结合以上实验,说出物质发生化学变化时常伴随哪些现象?

问题7:请大家回忆课首的蜡烛实验,其中与上述不同的现象有哪些?

问题8:事物间的联系是普遍存在的,物理变化与化学变化间存在怎样的联系呢? 请仍以蜡烛实验为例加以说明。

(设计意图:借任务2,了解学生能找出哪些变化,培育善于观察的学习品质, 训练他们的语言表达能力,促进他们形成合作学习的良好习惯;以任务2 为载体, 促进学生运用从第一阶段中所获得的思维路径,对找出的所有变化进行分类,认识化学变化的本质,形成概念,在认知提升的过程中初步建立“分类观”; 问题5 引导学生进行逆向思维, 推进学生建构“物质的变化观”;问题6 在推进学生建立“分类观”的基础上, 引导学生认识化学变化时伴随的常见现象,重新扣回教材之中,促成学生进行认知完善;问题7、8让学生回眸课首的蜡烛实验,从中认识物质发生变化时存在着能量的转化及物理、 化学变化之间的联系,初建“能量观”和“普遍联系观”,二次利用教学情景,让教学课堂“首尾呼应”。 )

三、教学反思

1. 从学习内容安排上看

初中化学教材中将“物质的变化”内容安排在“绪言”后的第1 主题单元课题1 中,通过“绪言”的学习,学生初步建立起“世界是物质的,物质是不断变化的”的“物质观和变化观”,同时知道“物质是化学学科的研究对象”, 这些都为他们从认识物质的角度来认识变化及其类型建好了“支架”。 基于此,“让学生以增设的情景(蜡烛实验)为‘样板’,检索身边的变化(如,纸张燃烧等),引导他们以认识物质为基点,运用比较的方法,分析得出两种变化的“雏形”特征,形成分类意识,并建设好思维‘模型’,然后引导学生运用‘模型’来认识教材实验中的变化, 实现认知水平的再提升”是可行的。 案例中,学生在学习物理变化和化学变化的概念之前粗略探究出其基本特征,在此基础上能在重回教材实验中进一步准确生成对化学变化本质的认识。 另外,课首插入的蜡烛实验恰好也为学生学习课题2 提供了铺垫。 这表明对学生学习内容的安排是比较科学合理的。

2. 从学习阶段设计上看

本案例中, 学生学习过程的主要阶段有2 个:其一是“调出已有,主动探究”阶段。 学生借助教师抛出的“生活情景(蜡烛的燃烧等)”之砖,诱发联系,引来“已有知识(铁生锈等)”之玉,进而从认识物质的角度来认识变化,形成积极探究的学习方式,从尝试分类的过程中初步认识化学变化的主要特征,初步建立“物质的变化观”和“分类观”。 这是获取科学学习方法的过程,也是建构观念的初始阶段。 其二是“动手实验、观察与分析实验中的变化”阶段。 学生可运用第一阶段所获取的方法(从物质是否改变的角度分析)来认识实验中涉及的所有变化,在对变化的归类活动中,深层思维,进一步理解、内化化学变化和物理变化的本质区别,领悟化学变化是创造物质的重要途径;实验中,学生观察到化学变化中伴随的现象,借此可学习运用化学语言对其进行表述;回眸蜡烛实验,促成学生认识化学变化是实现能量转化的有效方法以及化学变化和物理变化之间的联系, 初步建构 “能量观”和“普遍联系观”。 此外,该阶段让学生重新回到教材内容中,则可以让学生获得科学的学科学习方法(如,对比法——是在解答学生的提问中显现出来的)及系统性知识。 由此可见,这种在教材前增加探究过程的教学既关注了学习结果,又重视了学习过程。

3. 从学习目标达成上看

在初中化学课程标准中,“物质的变化”内容所提出的主要学习目标有:(1)认识化学变化的基本特征;(2)初步了解化学反应的本质;(3)知道物质发生化学变化时伴随有能量变化,认识通过化学反应实现能量转化的重要性。 案例中,第一阶段借助教师的问题引导,能促成学生从已有生活经验和知识出发,以认识物质为切入点, 初步分析出物质发生的两类变化,并初步建立“分类观”。 第二阶段借助实验,引领学生运用观察的方法获取信息并对其进行加工,推动学生基于“分类观”深入了解物质的变化及化学变化的本质。课堂自始至终,学生的情感都很投入,活动表现也很积极,回答问题的正确率也是较高的,更为难得的是有学生主动提出问题了。 这一切充分表明化学课程的“三维”目标均得到了有效落实。

[1] 中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准[S]. 北京:北京师范大学出版社,2011

[2] 王晶,郑长龙. 义务教育教科书:化学(九年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2012