高校辅导员队伍建设成效综合评价研究——以H省25所省属本科院校为例

周军军,曾 璐,罗定波

(湖南商学院计算机与信息工程学院,长沙 410205)

在20世纪50年代,美国就意识到学生管理工作的重要性,在大学开始开设辅导员专业,培养从事学生事务管理的专业人才,极大地促进了辅导员队伍建设的专业化、职业化。20世纪90年代,美国的辅导员职业被称为“成长的工业”[1]。在我国,1952年10月教育部发布《关于在高等学校有重点的试行政治工作制度的指示》,“政治辅导员”第一次被写入全国性文件[2]。高校辅导员制度是中国特色社会主义教育制度的创新,是高校坚持社会主义办学方向,遵循人才教育培养规律的产物[3]。经过六十多年的发展,我国高校辅导员队伍逐步壮大,成为高校办学力量中不可或缺的重要力量。在改革开放全面深入和全面建成小康社会的新时期,辅导员制度仍然焕发着蓬勃发展的生命力[4]。我们既要坚持辅导员制度的成功经验,又要结合时代要求,紧密联系高校教育教学和改革的实际,大力推进辅导员队伍建设。

对团队建设进行评估是近20年来发展较快的管理研究和实践的领域,也是存在较多问题与争议的领域[5]。近年来,国内许多专家、学者对高校辅导员队伍建设进行了多方面的研究,取得了较为丰硕的成果。李奕林[6]、张再兴[4]、周家伦[7]、王小红[8]、李忠军[9]等学者的相关著作就是典型代表。一些学者借鉴管理科学与工程等现代管理科学理论,对辅导员队伍建设进行分析研究,增加了这一领域的研究特色。文献分析表明,近年来国内学界研究辅导员个体工作绩效评估的相关文献较多,而鲜见研究高校辅导员队伍建设整体成效评价指标及体系的文献。李娟在分析当前高校辅导员队伍建设现状的基础上,结合高校实际,初步探讨了高校辅导员队伍建设评价体系[10]。党圣鸣、任嵘嵘[11]等学者针对学生管理型教师胜任能力具有模糊性、难以量化的特征,结合文献检索、关键行为事件访谈、问卷调查,提出了学生管理型教师胜任能力特征,包括认知能力、交往互动、专业素养三个维度及17项构成因素,运用灰色关联分析方法构建了评价模型,并进行了实证分析。尹忠恺、王健针对高校辅导员队伍建设实际,依据评价指标的选取原则,从选聘、管理、考核、培训、发展五个维度构建了一套评价指标体系,并就权重和评价方法进行了探讨[12]。刘洁、刘晓洋进一步丰富了高校辅导员队伍建设评价指标体系的构建思路,建立了评价指标体系,运用传统的层次分析法确定权重,并结合案例分析,提出了提升高校辅导员队伍建设水平的对策建议[13]。进一步的文献研究发现,在相关研究中,大多数专家、学者采取了定性研究方法,采用定性研究和定量研究相结合方法的较少,科学构建模型并进行实证分析的更是凤毛麟角。在定量研究中,大多数专家、学者在评价中采用了传统的层次分析法。然而,传统的层次分析法要经过一致性检验,如果判断矩阵达不到一致性检验的要求,往往凭借主观臆断来调整判断矩阵。在很多研究中,有的需要经过多次调整才能通过一致性检验。这正是本文研究所要突破的重点。

在欧美学界,基于组织调查角度的研究旨在通过人力资源管理服务对象的满意度反馈对人力资源管理进行定性评估,通常选择离职率、员工满意度等数据作为评价指标[14]。本研究采用优化改进的层次分析法来确定高校辅导员队伍建设成效评价指标权重。优化改进后的层次分析法利用了最优传递矩阵的概念,使判断矩阵自然满足一致性要求,可直接计算出权重值。传统的层次分析法在打分阶段,要求所邀请的专家参与所有层次和全部指标的打分,通常误差会比较大,比如非高校学生工作专家在参与辅导员队伍建设评价指标打分时,打分误差肯定要比高校学生工作专家要大。而本研究在专家打分阶段,采用了分工打分的方式,选择了熟悉评价问题且至少有10年高校学生工作经验,了解辅导员工作特点,有预见性、分析能力和一定声望的专家,同时还邀请了数学专业和计算机专业的5名博士。这样的做法开阔了研究思路,提高了评价质量。所邀请的学生工作专家都参与指标体系准则层的打分,对于指标层的指标打分,采取了分工的办法,让专家对自己所熟悉的指标打分,这样既减轻了专家的工作量,同时还提高了打分结果的准确性。本研究选择了多级模糊综合评价法对H省省属本科院校辅导员队伍建设成效进行综合评价。

一、评价指标体系构建

评价结果的准确性和可靠性,受制于评价指标体系的选取。为全面、客观、科学地评估高校辅导员队伍建设成效,在研究和确定评价指标体系时,本文依据国家教育部《关于加强高等学校辅导员、班主任队伍建设的意见》(教社政[2005]2号)的相关要求,借鉴国内外人才队伍建设指标体系的实践经验,根据指标选取的原则和目的,采用理论分析、经验选取和专家咨询相结合的方法,同时结合高校辅导员队伍建设的实际,选取了最能反映高校辅导员队伍建设成效及变化状况的相关因素。

高校辅导员队伍建设成效评价指标体系从选聘与配备、培养与培训、政策与保障、创新与特色四个方面出发,提出并挑选若干相关指标建立指标体系。评价体系见表1,共选取4大类25个指标对高校辅导员队伍建设成效进行综合评价。这些指标中,u11(辅导员受到各级各类处分的比例)、u18(辅导员主动申请换岗的比例)属于高校辅导员队伍建设成效评价的负相关指标,即指标值越小,评价结果越好,其他23项指标为成效评价正相关指标,即指标值越大说明评价结果越好,表示辅导员建设成效越显著。

二、评价指标权重计算

因为各个指标在高校辅导员队伍建设成效评价中的重要性不同,因此先要确定各个指标的权重值。本文采用优化改进的层次分析法来确定各指标权重。

1.建立指标体系层次。指标体系分为3层次,即目标层、准则层和指标层。

2.构建判断矩阵。本文采用Satty 9标度法构建判断矩阵A=(aij)n×n。判断矩阵的元素其实就是专家对各层指标相对于上一层次指标的重要性进行评估打分[15]。各个判断矩阵的建构比较简单,限于论文篇幅,在此不逐一列举。

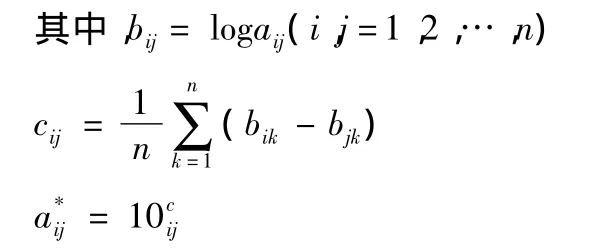

3.层次单排序。根据判断矩阵计算出某层次指标相对于上一层次中某一指标的相对重要性权值。这一过程为层次单排序。在得到判断矩阵A=(aij)n*n以后,随即计算bij,cij。

最后计算A*特征向量,得到指标权重值[16],不需要进行一致性检验。

4.层次总排序。依据某一层次的所有指标相对于目标层的重要权值进行排序,此过程即层次总排序。依次沿递阶层次结构由上而下逐层计算。即可计算指标层相对于目标层的相对重要性权重值W。

表1 评价指标体系及指标权重

三、构建模糊评价模型

对于高校辅导员队伍建设成效综合评价,评价结果设5个等级:即优、良、中、差和极差。这种结果具有一定的模糊性,即对于任何高校而言,既不能说其辅导员队伍建设成效是绝对优秀的,也不能说它是绝对差的,而只能说它相对某种评价标准而言,有不同程度的隶属关系,并且评价指标众多且权重各异,因而影响评价的准则层也具有较大模糊性[17]。因此,对高校辅导员队伍建设成效评价主要是根据相关指标的实际值,计算其对某种评价标准的隶属程度。本文采用“模糊综合评价模型”对高校辅导员队伍建设成效进行综合评价[18]。

1.确定因素指标集。因素集U即影响评价对象的各种指标因素组成的一个普通集合,即U={u1,u2,…,u25}。

2.建立评价集。评价集V是评价者对评价对象给出的各种总评价结果组成的集合,V={优,良,中,差,极差}={v1,v2,v3,v4,v5},各元素v代表各种可能的总评价结果。

3.建立权重集。利用优化改进后的层次分析法计算得出权重值。

4.确定隶属函数。确定每个指标隶属于每个备择元素的隶属度rij,建立隶属度矩阵Ri=(ri1,ri2,…,ri5);i=1,2,…,19;rij为因素ui具有vj的程度,且 0≦rij≦ 1。对于某一项指标,首先从评价的全部院校中找出该指标的最大值和最小值,其中xij代表第j所院校的第i个指标的实际值。

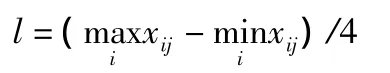

第一步,划分区间。区间长度为

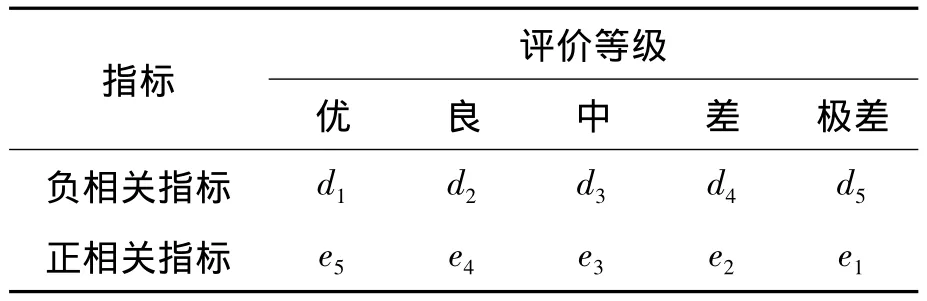

第二步,确定等级。评价等级共分为5个,如表2所示。

表2 指标等级

表2中

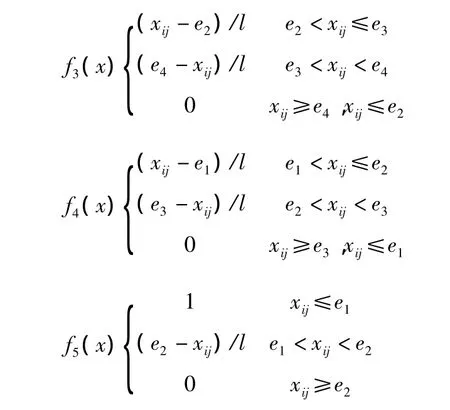

第三步,隶属函数确定。在获得各评价指标对各级标准的隶属函数的基础上,建立单因素评价的模糊评判矩阵。其中,5级标准的隶属函数如下。

正相关指标的隶属函数:

5.一级模糊综合评价。对每个ui的ki个因素进行综合评判[13]。设U的各因素权重分配为wi,ui的模糊评判矩阵为Ri,则得到

6.二级模糊综合评价。把U={u1,u2,…,u19}中ui的综合评判结果Bi看作是U中的几个单因素评判,又设新权重分配为W,那么总的模糊评判矩阵为R=(B1,B2,B3,B4)T=(Bij)4×5。则经过模糊合成运算得

四、实证分析

本研究得到了H省高校思政研究会、H省高校辅导员工作研究会的大力支持。H省高校思政研究会的17位专家对评价指标提出了宝贵意见,同时还指导完善了的调查问卷。在H省高校辅导员工作研究会2012年年会召开之际,课题组向与会的30余所高校学生工作负责人发放了调查问卷。调查问卷涉及了本文表1所列的全部指标,注明了此次调研的目的及意义,并强调此项调研是学术研究之用,同时解释了有关指标的含义及统计口径,各指标统计截止时间为2012年12月底。在大会自由交流研讨期间,课题组成员又与有关高校与会人员进行了良好沟通,积极争取了各高校的大力支持。2013年元月下旬,课题组回收了29所高校学生工作部门填写的调查问卷。经检查发现,有4所高校没有填完问卷,课题组将其剔除,并对另外25所高校的调查问卷进行了细致的整理分析。为进一步检验各高校调查问卷所填信息的真实性,课题组成员到H省委教育工委宣传部、H省高校辅导员工作研究会,进一步核实有关高校在这两个单位的备案信息,并未发现所填信息失真情况。对于在H省委教育工委宣传部、H省高校辅导员工作研究会不能核实的数据,课题组还利用H省本科院校辅导员交流群,对相关院校辅导员进行了网络调查和电话访谈。在这一过程中仍然没有发现异议,表示25所院校在调查问卷上所填信息真实有效,可以用用于实证分析。

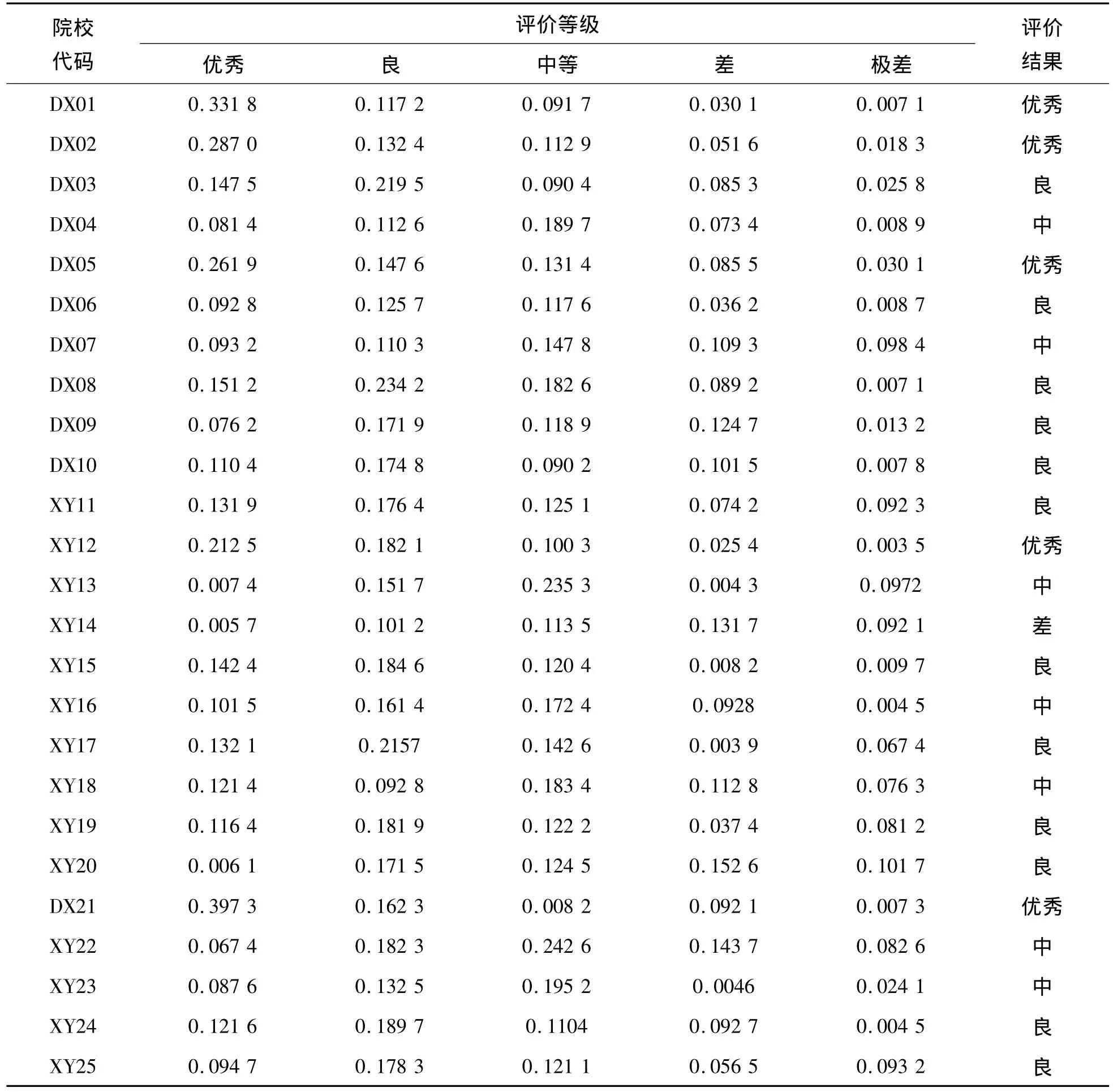

本文采用从H省省属本科院校回收的25份有效调查问卷,对近四年相关院校辅导员队伍建设成效进行综合模糊评价。各院校隶属于某一评价结果的权重值如表3所示。由于高校辅导员队伍建设成效评价等级相应分值段难以界定,故本文采取了最大隶属原则来确定各院校的评价结果。

表3 各高校辅导员队伍建设评价结果

实证分析表明,在H省25所省属本科院校中,辅导员队伍建设综合成效属于“优秀”、“良好”、“中等”和“差”等级的院校,分别是 5所、11所、7所、1所,分别占 20%、44%、28%、4%,没有院校属于“极差”等级。这说明近年来,H省省属本科院校辅导员队伍建设整体成效优良,优良率达到64%。通过对比分析,通过此模型评价获得“优秀”等级结论的5所院校,2006—2012年,均至少2次荣获“H省辅导员工作先进单位”。近5年,荣获H省辅导员工作先进单位次数最多的3所省属本科院校,均在这5所院校之列。这也进一步证明此评价模型的评价结果符合实际。当然,利用综合模糊评价模型的评价结果也只是相对的,虽然有等级之别,但也是相对而言。进一步的分析发现,获得“优秀”评价结果的5所院校,在辅导员队伍建设上既有较好的基础,也有较鲜明的特色,如高校DX01注意加强辅导员学习型团队建设,辅导员团队建设呈现出“集群”特色;高校DX02严把辅导员“入口关”,非常重视辅导员的情景模拟训练,多年来辅导员工作没有出现重大失误,也无因辅导员过失发生安全责任事故(事件);高校DX05和高校XY12在高校绩效工资改革中,对辅导员队伍给予较大倾斜,较大幅度提高了辅导员津贴,极大地调动了辅导员工作的主动性和创造性;高校DX21是H省高校辅导员培训基地,辅导员教育培训、对外交流、校内轮岗和校外挂职等制度富有特色和成效。在列入实证分析的25所院校中,仅有高校XY14属于“差”这一等级。进一步的调查发现,高校XY14是一所新升格的本科院校,学校还处于办学层次转变的过渡期,学校为迎接上级评估,始终将教学和科研置于优先位置,并推迟了校内绩效工资改革方案出台时间,辅导员配备不齐,整体待遇水平不高,且大多超负荷工作而不安于本职工作。

五、结束语

本文在优化改进层次分析法的基础上,构建了多层级模糊综合评价模型,并通过对H省25所省属本科院校辅导员队伍建设成效进行了综合评估。通过评价模型得出的评估结果与符合实际,证明了此模型的可行性、科学性。通过实证分析发现,评价指标和打分专家的科学选取,是用好多层级模糊综合评价模型的关键。同时,该模型具有良好的可移植性和嫁接性,可以运用到其他领域。高校辅导员队伍建设是一项系统工程,也是一项战略工程,本文为研究需要,设置了四大类25项评价指标,对于如何综合评价高校辅导员队伍建设成效,有一定的理论价值和实践借鉴意义。

[1] Whitley S M,Mahaffey P J,Geer C A.The campus counseling center:A profile of staffing patterns and services[J].Journal of College Student Personnel.1987(28):71-81.

[2] 张凤.高校辅导员胜任力模型初探[J].思想教育研究,2009(6):82 -83.

[3] 杨振斌.双肩挑50年——清华大学辅导员制度五十年回顾与展望[M].北京:清华大学出版社,2003:3.

[4] 张再兴.高校辅导员队伍建设理论与实践[M].北京:人民出版社,2010:46-290.

[5] Jack J.Phillips.Accountability in Human Resource Management[M].Gulf Publishing Company,1996:2 -17.

[6] 李奕林.高校辅导员工作手册[M].北京:新华出版社,2008:1 -44.

[7] 周家伦.高校辅导员——理论、实务与开拓[M].上海:同济大学出版社,2011:9-39.

[8] 王小红.高校辅导员工作的理论与实践[M].北京:北京大学出版社,2010:207-229.

[9] 李忠军.高校辅导员工作案例研究方法与实证[M].北京:人民出版社,2010:18-34.

[10]李娟.高校辅导员队伍建设评价体系初探[J].黑龙江生态工程职业学院学报,2012(01):63-65.

[11]党圣鸣,任嵘嵘,邢钢.基于灰关联的学生管理教师胜任力评价模型研究[J].西北师范大学学报:自然科学版,2009(2):21 -25.

[12]尹忠恺,王健.高校辅导员队伍职业化专业化建设评价体系[J].辽宁工程技术大学学报:社会科学版,2011(5):327-330.

[13]刘洁,刘晓洋.高校辅导员队伍建设评价体系构建及应用研究[J].中国管理信息化,2012(12):114-116.

[14] Joseph S,Fiorelli.The organization health report:An HR metric to mobilize executives into action[J].Human Resource Planning,1998(6):23 -26.

[15]刘晓峰,齐二石,何曙光.建筑企业竞争力测评模型及实证研究[J].天津大学学报:社会科学版,2008(6):508-511.

[16]吴祈宗.系统工程[M].北京:北京理工大学出版社,2006:226-231.

[17]王晶,程茜,乞建勋.循环经济企业绩效模糊综合评价[J].华北电力大学学报:社会科学版,2008(1):41-46.

[18]赵涛,米国芳.内蒙古生态环境可持续发展评价模型研究[J].北京理工大学学报:社会科学版,2012(2):27-31.

(责任编辑 魏艳君)