单鼻孔经蝶窦入路治疗鞍区囊性垂体病变

张恒柱 严正村 佘 磊 王晓东 董 伦 施学强 张 宪

(扬州大学临床医学院神经外科,扬州 225001)

鞍区囊性病变是以囊变为病理特征的多种疾病的总称,其中垂体病变呈囊性改变的有Rathke囊肿、囊性垂体瘤、垂体脓肿和囊性颅咽管瘤等疾病。虽然不同疾病其病理性质、生物学行为不同,但由于本类疾病在发病部位、病变形态及内容物性质上均有一定的相似之处,且临床表现相似,因此术前明确诊断仍有一定的难度。本文通过对我院2006~2010年经单鼻孔经蝶窦入路手术证实的15例垂体囊性病变进行回顾性分析总结,以期对提高该类疾病的术前诊断准确率提供指导。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

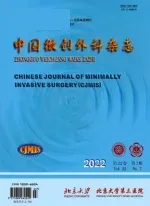

本组15例,男6例,女9例。年龄28~50岁,平均34岁。病程3个月~5年,平均13个月。尿崩症4例,闭经6例,泌乳5例,不孕4例,性功能减退2例,头痛12例,视力下降2例,视野缺损3例,血糖增高1例,发热1例。均采用放射免疫法进行垂体全套激素检查,其中泌乳素升高3例,60.5、156.8、188.3 ng/ml(正常值5~25 ng/ml),1 例甲状腺素 3(T3)降低至 0.63 ng/dl(正常值 3.95~6.8 ng/dl),促甲状腺激素(TSH)降低至0.23 ng/dl(正常值0.27~4.2 ng/dl)。行蝶鞍冠状 CT和(或)MRI检查,冠状位CT显示蝶窦气化程度均良好,其中蝶窦大小正常5例,扩大8例,扩大并有骨质破坏2例。病变多呈边界较清楚的椭圆形的病灶(图1~3),直径11~28 mm,其中>20 mm 6例。无症状空蝶鞍和术前诊断为颅咽管瘤者不列为经蝶窦入路适应证。

1.2 手术方法

均采用单鼻孔直接经蝶窦入路。术前3天双鼻滴入0.25%氯麻液3~4次/d,口服泼尼松5 mg,3次/d。术前1天剪除鼻毛并清洗鼻腔。全麻,气管插管,平卧位,头后仰15°,双眼及眉毛用塑料敷贴覆盖保护。常规消毒铺巾,双鼻腔用洗必泰醇反复消毒后,双侧鼻孔内放入麻黄素溶液浸湿的棉片。将鼻窥器缓慢插入右鼻孔向上经中鼻甲直至接近蝶窦前壁,横行切开鼻中隔黏膜约1.5 cm,保持窥器尖呈闭合状态向对侧偏移,使鼻中隔接近蝶窦前壁处骨折移位。将窥器张开,在显微镜下即可见中线骨性隆起结构蝶嵴及两侧蝶窦开口。以蝶嵴及两侧蝶窦开口为标志,凿除蝶窦前壁约1.0~1.5 cm,显露蝶窦腔,咬除蝶窦分隔,剥离电凝蝶窦黏膜,显露凸形鞍底,凿开并咬成1.2~1.5 cm骨窗即见硬脑膜。电凝硬脑膜后穿刺,证实非动脉瘤后“十”字切开,显露病变并予钳取和刮除。如果是囊性垂体瘤或Rathke囊肿,通常囊肿和肿瘤切净后可见鞍膈下降到术野;如果是垂体脓肿,则用细吸引器小心吸除脓液后,用过氧化氢和碘伏棉棒伸入脓腔反复消毒杀灭细菌,但不用消毒液冲洗术腔以防炎症扩散。彻底止血,冲洗术腔,放入明胶海绵填塞。通常蝶窦腔内不填塞或仅填少许明胶海绵。3例术中有明显鞍膈破损并脑脊液漏,用自体脂肪填塞鞍内,明胶海绵填塞后EC胶喷涂固定。术毕鼻中隔及黏膜复位,术侧鼻腔用一片膨胀海绵填塞,36~48 h后拔除。

1.3 术后处理

术后平卧5~7 d并常规监测生命体征,嘱患者不要用鼻子鼓气、抠鼻或打喷嚏,以避免鞍膈破损发生脑脊液漏;垂体肿瘤者1周内行内分泌学检查,观察激素变化,激素水平低于正常时予以补充替代;一般抗生素治疗7~9 d,垂体脓肿病例延长约至3周;定期复查血生化,尤其是监测电解质,保持水电平衡。

2 结果

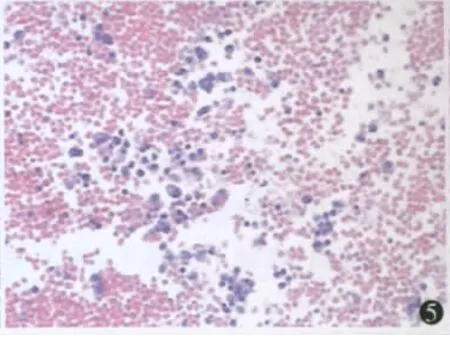

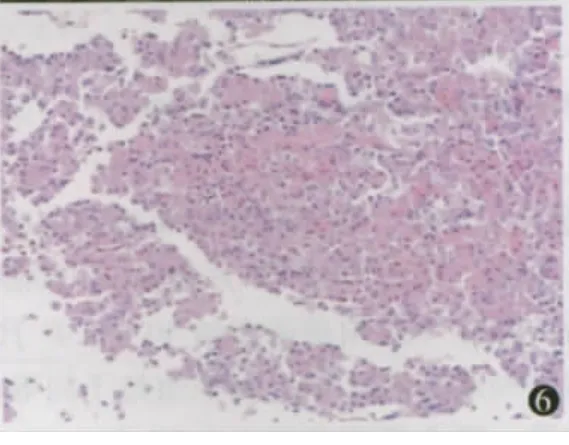

术后均恢复良好,术后次日即能进食。住院时间10~15 d,平均12 d。术后1个月复查 MRI,14例全切除,1例次全切除(70%,该病例侵犯右侧海绵窦)。术后病理:Rathke囊肿7例(图4),垂体脓肿4例(图5),囊性垂体腺瘤4例(图6)。术后均未出现脑脊液鼻漏、视神经损伤、鼻中隔穿孔等并发症。一过性尿崩4例,尿量达4000~5000 ml/d,以垂体后叶素或去氨加压素控制尿量,积极处理后4~10 d治愈。2例低钠、低钾血症,经处理后纠正。术前6例有视力障碍者的视力为0.5±0.2,术后恢复至0.8±0.2。1例囊性垂体腺瘤次全切除者术后行伽玛刀治疗,随访10个月未见肿瘤增大。余14例术后门诊随访8~19个月,平均14个月,经MRI增强扫描未发现复发征象。

3 讨论

鞍区病变的疾病种类较多,发生于垂体的囊性病变是其中较为特殊的一部分。由于涉及到手术方式的选择,如在术前即能做出相对明确的诊断,则对治疗过程有很大帮助。

3.1 影像学鉴别

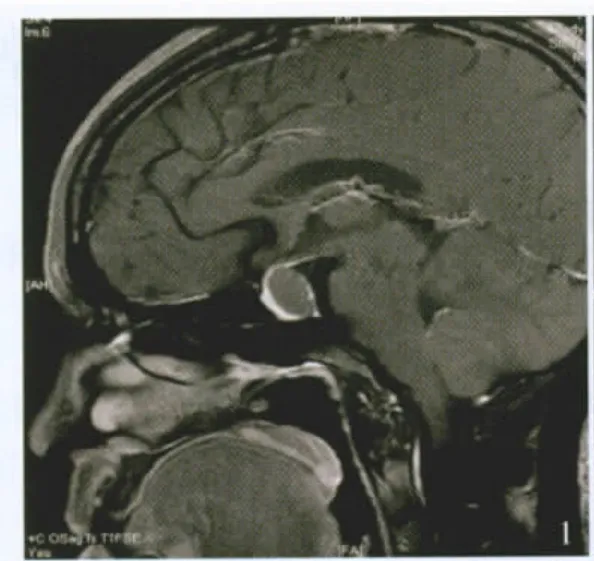

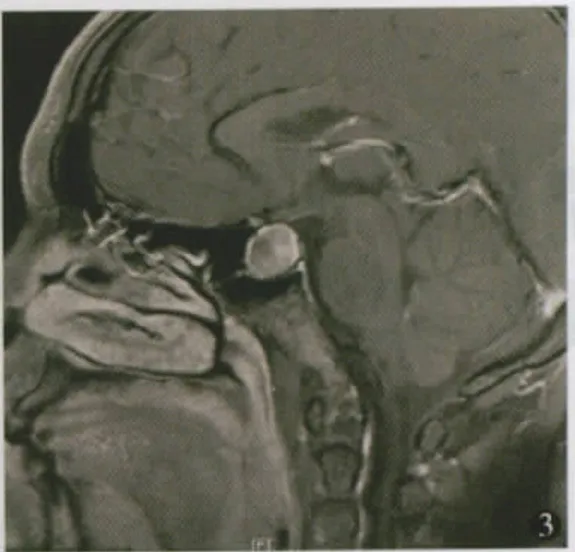

鞍区囊性病变的鉴别诊断较为困难,术前主要依靠影像学检查:Rathke囊肿少见,其壁薄而均匀,CT扫描多数为均匀低密度病变,不发生钙化,多数囊肿呈圆形增强(图 1),Choi等[1]认为大多数Rathke囊肿在T1信号加权像呈等或高信号,而T2加权像上可表现不同信号,其在MRI上的表现多与囊肿内容物的成分和量有关,另外,磁共振波谱(MRS)有助于肿瘤与非肿瘤的进一步鉴别。垂体脓肿的CT表现特点为垂体腺增大,多表现为低密度,少数呈等密度或混杂密度,环形强化;MRI表现为T1WI低信号、T2WI高信号最多见;但也有T1呈等信号或高信号,或T1、T2均为高信号、混杂信号。垂体脓肿呈现不同信号变化的原因主要与脓液的黏稠度和蛋白成分含量有关[2],增强后呈环状厚壁强化,环壁厚度较均匀(图2),如邻近脑膜出现强化,更支持垂体脓肿的诊断;DWI呈高信号,可与其他囊性病变鉴别。囊性垂体腺瘤的囊壁厚薄不一,内常有大小不等软组织肿块伴强化,有时可见液平面(图3)。颅咽管瘤多位于鞍上,呈混杂信号(或密度)且常有钙化,向鞍内生长时,多显示受压移位的垂体。

图1 Rathke囊肿MRI增强:囊肿壁薄而均匀,呈圆形增强,前壁增强部分为垂体前叶

图2 垂体脓肿MR I增强:脓肿壁增强后呈环状厚壁强化,环壁厚度较均匀

图3 囊性垂体腺瘤MRI增强:囊壁厚薄不一,内常有大小不等软组织肿块

图4 Rathke囊 肿病理检查(HE染色×100):囊壁由纤维组织构成,内衬柱状上皮。内容物为伊红色无结构,见中性粒细胞等炎浸润灶区纤维组织明显异型并出血

图5 垂体脓肿病理检查(HE染色×100):包膜,内见淋巴细胞、浆浸润

图6 囊性垂体腺瘤病理检查(HE染色×100):片状分布的圆形细胞,胞浆较丰富,嗜酸性

通过对鞍区常见和少见囊性病变的影像表现进行分析,我们认为鉴别诊断不仅从病变的密度和信号上分析,还要分析囊性病变的生长部位、形态、生长方式、强化方式及与周围邻近结构的关系,同时密切结合临床病史也可为诊断提供帮助。

3.2 临床表现

鞍区囊性病变主要症状为头痛、视力和(或)视野障碍及内分泌功能紊乱,特异性低,易误诊。头痛是最常见的症状,考虑由于炎性刺激和鞍内张力增高所致。Jain等[3]报道,垂体脓肿视力、视野改变者占75%~100%,与鞍区肿瘤相比,垂体脓肿的视力下降及视野缺损较明显,病灶即使仅限于鞍内,亦可出现视力障碍,可能与脓肿压迫及炎性物质刺激视神经、视交叉致其损伤有关,这也提示我们在临床工作中早期发现及治疗的重要性。另外,国内外学者[4,5]报道垂体脓肿早期出现尿崩症的患者较多见,被认为是垂体脓肿与垂体腺瘤鉴别的重要指标。本组4例垂体脓肿中,前2例误诊为垂体瘤,后2例经过总结经验,根据早期出现尿崩症、视力视野下降、MRI增强后呈环状强化、环壁厚度较均匀等特征,术前即作出了垂体脓肿的诊断。

Rathke囊肿是先天性疾病,由于胚胎期鞍区结构发生异常所致。Rathke囊肿可见于任何年龄段,多在20~50岁,女性常见,临床表现多无症状和体征。Megdiche-Bazarbacha等[6]报道在常规尸检中Rathke囊肿的发生率为13%~22%。鞍内囊肿增大可出现头痛、视力视野障碍以及垂体功能低下。

3.3 治疗方法

随着经鼻蝶窦鞍区手术技术的不断成熟,鞍区囊性病变首选经鼻蝶窦入路。对于囊性垂体瘤,显微镜下经鼻蝶窦入路手术切除垂体瘤,并保护正常垂体组织。对于Rathke囊肿,大部分学者认为手术目的是尽可能切除囊壁,释放囊液,缓减囊肿对鞍区及其周围重要组织如垂体、垂体柄、视交叉以及鞍膈等的压迫,手术中操作要尽量轻微,不要一味为了切除囊肿而损伤正常组织。

对诊断或怀疑为垂体脓肿者,应尽早手术,单纯的药物治疗难以治愈。目前首选治疗方法是经蝶窦手术,此入路有利于彻底清除脓肿,避免开颅引起的感染扩散和对视神经的牵拉和刺激,而且有利于处理可能存在的蝶窦炎。我们认为,经蝶入路切除脓肿需要注意以下事项:①扩大硬膜切口,切开脓肿壁,彻底清除脓肿;②操作轻柔,避免脓肿与蛛网膜下腔相通,对粘连的脓肿壁不宜强行剥离;③脓肿腔应用生理盐水、过氧化氢和庆大霉素溶液反复冲洗,术后应用能透过血脑屏障的抗生素,疗程3~4周,有学者主张术后至少持续应用6周,对复发的垂体脓肿应积极手术清除脓肿及应用抗生素治疗[5]。综上所述,经蝶窦入路手术彻底清除脓肿,合理应用抗生素,是治疗垂体脓肿的关键。

鞍区囊性病变鉴别诊断不易,多在手术中或手术后确诊,但及时总结影像特点及临床经验,仍可在术前做出正确诊断。经鼻蝶手术治疗鞍区囊性病变创伤小,操作简便,治疗效果好。

1 Choi SH,Kwon BJ,Na D,et al. Pituitary adenoma,craniopharyngioma,and Rathke cleft cyst involving both intrasellar and suprasellar regions:differentiation using MRI.Clin Radiol,2007,62(5):453-462.

2 方 珉,周林江,李 克,等.垂体脓肿的临床与影像学表现(附13例报告).中国神经精神疾病杂志,2010,36(4):246-247.

3 Jain KC,Varma A,Mahapatra AK.Pituitary abscess:a series of six cases.Br JNeurosurg,1997,11(2):139-143

4 陈 双,钱瑞菱,唐志伟.垂体脓肿的MRI诊断及其临床意义.中华放射学杂志,2007,41(5):499-501.

5 Dalan R,Leow MK.Pituitary abscess:our experience with a case and a review of the literature.Pituitary,2008,11(3):299-306.

6 Megdiche-Bazarbacha H,Ben Hammouda K,Aicha AB,et al.Intrasphenoidal Rathke cleft cyst.AJNR Am JNeuroradiol,2006,27(5):1098-1100.