政府合法性在减贫行动中的建构及其风险研究——以北川县贫困村灾后重建状况为例

曹朝龙 李雪萍

政府合法性在减贫行动中的建构及其风险研究

——以北川县贫困村灾后重建状况为例

曹朝龙 李雪萍

“5·12”汶川大地震后,减贫实践中的政府、市场、社会形成了“三角链”关系。政府在减贫行动中发挥着主导性的作用,通过制度安排等措施,与市场博弈、与社会资本“合谋”,来建构其合法性。在后重建时期,政府在减贫实践中建构的合法性,经受着市场环境下的农户可持续生计风险以及干群信任风险。

政府合法性;市场;社会资本;风险;北川县

北川县位于四川盆地西北部,是汶川大地震中受灾最为严重的区县之一,全县受灾人数达15645人,失踪4402人。汶川地震后,县人民政府重新选址为永昌镇 ,辖6个镇17个乡。截至到2010年,全县总人口为236400人,其中农业人口186500人;行政村319个,全部为贫困村。2011年11月11至16日,我们在北川县扶贫局的帮助下,采用问卷调查和实地访谈法对北川县贫困村的恢复重建状况进行入村入户调研。本次调研采用随机抽样的方法,一共抽取了永安镇、擂鼓镇、曲山镇、陈家坝、贯岭共5个乡镇的6个村子,在入村之后,每个村子随机抽取20户,进行问卷填答和访谈。文中所涉及的资料均来自于此次调研,关于县和村庄的一些基本资料来自于当地政府部门。

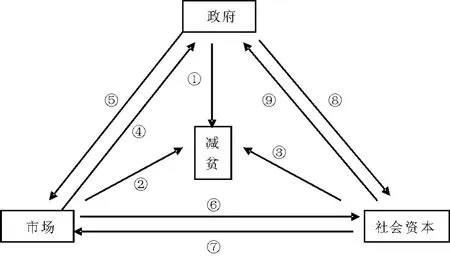

一、减贫行动中的“三角链”

减贫实践中的政府合法性问题与市场、社会资本密切相关,并形成“三角链”。

合法性问题与政治相伴而生,是政治生活中的关键要素。韦伯认为合法性 (legitimacy)是指对一种政治秩序或统治类型的信仰或服从,主要基于社会公众对权力的内在认同。哈贝马斯指出:“合法性意味着某种政治秩序被认可的价值。”〔1〕阿尔蒙德把合法性看作是一种体系文化,它表现为对政治体系的认同与对政治体系的自觉遵守。〔2〕我国学者王浦劬指出:“政治合法性是一种特性,这种特性不仅来自正式的法律或命令,而更重要的是来自根据有关价值体系所判定的、由社会成员给予积极地社会支持与认可的政治统治的可能性与正当性。”〔3〕从上述学者对合法性的定义中可以看出,合法性更多的是强调公民的认同和信仰。在本文中,政府的合法性主要是指政府在实施政策或发布命令时,社会成员的认可及参与程度。

布尔迪厄1980年正式将社会资本引入社会学领域,使之成为与经济资本、文化资本并列的基本资本形态之一。在对社会资本的解说上,不同的学者从各自的研究对象和研究视角出发予以了不同界定并发展了这一理论,本文研究议题中主要是沿用美国政治社会学家罗伯特·D·普特南意义上的社会资本: “与物质资本和人力资本相比,社会资本指的是社会组织的特征,例如信任、规范和网络,它们能够通过推动协调和行动来提高社会效率。社会资本提高了投资于物质资本和人力资本的收益。”〔4〕也就是说,社会资本主要表现为普遍的信任、互惠规范等,社会资本能够增进人们相互之间的信任,有助于缓解社会冲突和矛盾,提高工作效率,在灾区恢复重建中,也能够提高村民应对风险的能力。

灾后贫困村的减贫工作不是政府单一因素作用的结果,政府在建构其合法性时还受到了来自于市场和社会资本的影响,这三者是一个相互作用与影响的“三角链”关系体,三者均衡有助于减贫效能的最大化。

图1 减贫行动中的“三角链”

①合法性的发挥;②市场风险的减少;③农户自身力量的增强;④盲目性、自发性或互利共赢;⑤政府调控的成功或失效;⑥增强或减弱社会资本;⑦成功抵御风险或失败;⑧强化或减弱社会资本;⑨增强或削弱政府合法性。

图一的“三角链”关系体中,①代表着政府在减贫中的作为,政府在减贫中处于主导地位,负责重大政策的安排和实施,主要是通过合法性的建构发挥效能;②代表着市场在减贫中的自发调节作用,当市场风险减少时,才会起到良好的减贫效果;③代表了社会资本在减贫中的力量,当农户力量增强并对政府的认可度较高时,那么政府所发挥的减贫效能更大;④代表了市场的两个方面,一面是市场发挥正功能的作用,即市场的调节作用协助政府在减贫行动中的合法性建构,另一面是市场的盲目性和自发性起着负功能的作用;⑤代表着政府在市场经济条件下,运用政策性手段调控市场,从而达到良好的减贫功效,当然,这个过程也可能出现政府调控的延迟或失灵;⑥和⑦则指市场环境是如何影响到社会资本的,比如,当地震发生后,面临物资紧缺、原材料上涨等市场风险时,社会资本会发生怎样的变化,是增强了还是减弱了;⑧和⑨指的是当政府的合法性机制发挥作用时,社会资本受到了怎样的影响,又是如何作为的,如果社会资本力量增强了,即农民信任和支持政府,那么会与政府的合法性机制共同发挥效能,反之,则起到阻碍作用。

概而言之,政府在减贫行动中的合法性建构,受到了市场风险的牵制,也受到了来自社会资本的影响,这两种因素可以发挥正功能,也可以发挥负功能。当政府通过行政指令和政策安排达到调控有力时,控制了市场风险,并且得到了灾区民众的认可,那么在贫困村减贫中,必然能成功建构其合法性,从而起到良好的减贫效果。反之,当政府对市场的监控失败,社会资本效用变低,这样,减贫的效能会大大弱化。

二、博弈与“合谋”:灾后村庄公共产品供给中的政府行为

政府在灾区贫困村减贫中的合法性建构,首先是从其在抗震救灾中发挥主导性作用开始的。政府在灾后重建中的主导优势的发挥主要表现在政府能够在重建中号召和动员全社会甚至海内外的一切力量投入到建设当中。汶川大地震发生后,有两件事引起了全社会的共同关注:一是内部的,从中央到地方、从政府到社会的快速反应能力,灾害应对的系统性和有效性有目共睹;二是外部的,全球媒体热议中国大地震,对中国政府、社会和民众形成了全新的判断,尤其是对政府的应对能力、开放透明和社会、民众的自主意识给予了积极、正面的评价。从效果来说,政府行为不仅大大增强了民众重建恢复的信心,最大限度地鼓动了民众的参与,而且一步步地巩固了政府在灾区人民心目中的合法性。

(一)保障基本公共产品供给:政府合法性的自我建构

地震发生之后,灾区民众迫切需要援助和支持,政府在短时间内恢复各项基础设施,保障基本公共产品的供应,适应了灾区民众的需求,让民众更认同党中央的各项政策。

汶川地震后,作为极重灾区的北川县交通状况遭到了极大的破坏,交通道路受阻、断裂等,给当地灾民的出行和经济发展带来了很大麻烦,加之地震引发的山体滑坡等更加重了当地人出行的困难。恢复重建开始后,交通道路的重新规划和修建成了一项重大任务。我们在调查当中发现大部分村民对出行道路的建设给予了肯定。

表1 与汶川地震之前的情况比,当前情况为:

如表1所示,有69.2%的村民认为通过重建,出行道路变好了。调查发现有60%以上的贫困村农户拥有了出行的摩托车,这就给他们的出行带来了很大的方便。

同时,人畜饮水工程建设取得很大成效,村民吃水不再困难。地震发生后,贫困村的饮水设施也得到了重视,人畜饮水工程开始走进各个村落。调查发现,70.8%的农户认为饮水比地震前方便了,63.3%的认为水质量比以前提高了。笔者在与农户交谈时,农户感慨万千。调查对象中A村的党支部书记说:近些年,由于上级政府部门对人畜饮水工程工作的开展,用水比以前方便多了,水质量也有了保证,农户对这些方面还是很满意的。

(二)住房重建行动:政府合法性在互动中建构

由于处于地震断裂带附近,北川县的无数房屋倒塌,伤亡众多,灾民生活在恐惧、痛苦中,甚至陷入绝望的边缘。地震发生后,住房问题的解决成了头等大事。2008年,党中央领导赴灾区视察时强调一定要保证灾区居民安全过冬,而且,在2009年政府工作报告中主要任务明确要求基本完成因灾倒塌和严重损毁农房重建任务,保证受灾群众在年底前住进新房。〔5〕在这种强大政治任务压力下,各级政府迅速安排部署了农村住房重建工作。住房重建行动的开展,最迫切需要的是充足的资金,没有物质力量的支持,政府合法性建构面临内在困难。

1.政府与市场的博弈:政策性金融的支持

调查发现,在政府和各界社会力量的支持下,灾区的重建住户都能得到一定的住房补贴,一般来说,1到3口之家可以得到1.6万元的补贴,4到6人为1.9万,6人以上为2.2万元。这些补贴大大缓解了灾区困难住户的住房建设负担。然而,市场规律具有自发配置资源的作用,地震以后,由于受到供需矛盾的影响,建房成本飙升。(1)市场建材价格疯涨。据村民反映,住房建设的石子、水泥、钢筋、红砖、瓦片等涨幅很大。例如钢筋的价格震前110元/吨,可是到了地震之后升到160元/吨。 (2)建房人力成本上升,请建筑队是一项不小开支。 (3)运费成本大大增加。一些偏远和交通不便的地区,光是运费就是一笔大开销。成本如此飙升,极大影响了住房重建。为此,政府运用了政策性的金融手段,协助村民建房,并取得了村民的认同。

目前在我国的金融类型主要可分为商业金融和政策性金融,所谓政策性金融,“指的是在一国政府的支持和鼓励下,以金融资源配置的社会合理性为最大目标,以政府政策性扶植的强位弱势产业、强位弱势地区、强位弱势群体为金融支持对象,以优惠的存贷利率或信贷、保险 (担保)的可得性和有偿性为条件,在专门法律的保障和规范下而进行的一种特殊性资金融通行为和制度安排”。〔6〕这里的强位指的是需要政策金融扶植的产业、地区或群体,弱势群体主要是在市场竞争中处于劣势地位的成员。地震发生之后,灾区民众就成了强位弱势群体,因此是政策性金融的对象。农村信用社的运作模式也由地震之前的商业方式转向了面向灾区群众住房建设的政策模式。调查发现,村民一般能贷到3万元左右,也有许多农户选择了贷款5万元。这种住房贷款的申请不仅方便 (只需村委会开个介绍信,之后到乡镇政府履行相应的手续,最后去县储蓄所就可以办理),而且三年之内免息。

2.政府与社会资本“合谋”

对于贫困村的村民来说,即使有了政府的补贴和优惠贷款,一些农户还是无法完成住房重建,在这种情况下,灾区群众又是如何实现重建任务的?这其中一个重要的因素便是社会资本的作用。主要表现在:

第一,邻里网络、信任和互惠行为〔7〕

在灾后重建房屋过程中,常常见到社区居民互相帮助,一家建房多家来帮。调查得知,一些村庄中在外打工的人自发组成建筑队,来帮助村里人建房,而这些建筑队往往不收取或很少收取村民的费用。也正是这种互帮互助,使得村庄的邻里关系更加融洽,而且大大节省了建房成本。

第二,血缘关系下的社会资本力量

中国乡村是一个熟人社会,血缘、地缘关系在其中起着重要的支撑作用。地震发生后,地缘关系的帮助作用往往仅限于人力的支持,物力的支持较少,因为同一受灾村庄,家家户户的情况都差不多,都需要重建,往往没有多余的钱外借。然而,血缘关系依然发挥着作用,一些村民通过求助于自己的亲戚或者要好的朋友,来筹集建房资金,调查发现每户居民平均向自己亲戚借款2万元左右。因此,在这个过程中,血缘关系在不知不觉中也促成了政府合法性。

就住房重建而言,调查发现,所有的贫困村重建户均得到了国家的政策补贴和优惠贷款,并且在2009年住进了新房,那些房屋未倒塌的也领到了一定数额的房屋加固费。58.3%的农户房屋结构为框架 (有钢筋混凝土承重结构)式。当问到农户与汶川地震前相比,住房质量是否提高时,70.8%的农户认为住房质量变好了。

三、后重建时期政府合法性建构的风险

(一)市场环境下的农户可持续生计风险

市场机制具有盲目性、自发性以及优胜劣汰效应,不同的地区、村庄、农户具有不同的禀赋,贫困村的禀赋较差。在市场风险的作用下,政府的合法性建构在减贫工作中面临很大的风险与挑战。

汶川地震发生后,房屋重建户得到了一定补贴,但是补贴额度远远不能满足农户的房屋重建,许多农户不得不从银行贷款或向亲戚朋友借钱,因此,虽然重建户的住房质量提高了,但他们的负债也增多了。我们调查发现,有60%的农户认为自己的负债状况要比地震之前糟糕,只有10.8%的人认为自己的负债状况要比以前好。出现这种情况的原因是震后建房多数需要10万元左右,农户的积蓄全部投入建房,尽管在2008年村民可以从银行贷到5万元左右,但由于近三年农民收入有限,大多数村民都无法还清5万元左右的债务,如今,三年的免息期已过,许多重建户感觉到还债困难。

表2 借入现金情况

从表2可以看出,村民的主要借款集中在亲戚朋友和政府贴息贷款,而商业贷款可以忽略不计,在所调查的120户村民中,当前平均借款为4万元左右,这些借款主要是2008年和2009年建房时所借。

地震之后,政府的免息贷款帮助灾民住进了新房,然而,三年过去之后,农民债务沉重,势必在抵御风险方面再次陷入困难境地。

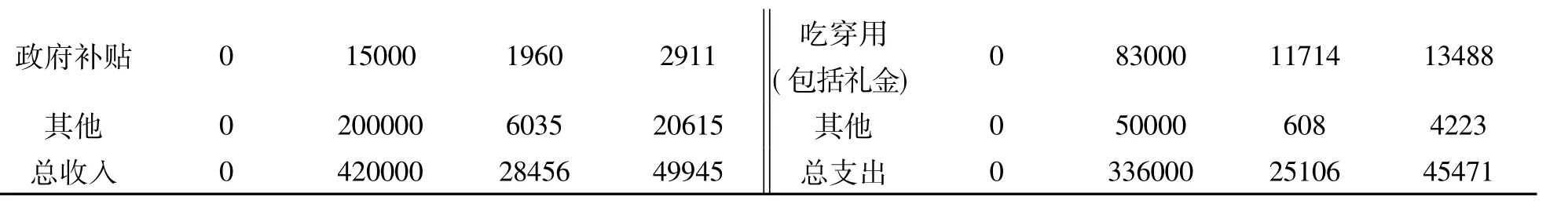

而从农民的生计状况来看,由于受市场风险机制作用,贫困村灾民的收入无法在种植业等方面提高,往往靠外出打工来贴补家用。以某镇B村为例,地震之前,村民主要靠种植茶叶、猕猴桃、枇杷维持生计。由于靠近县城,销路也比较好。然而,地震之后,随着县城重新选址,需求量逐渐减少,加上运费增长,农民的收入大减。许多农民不愿大规模种植,反而出去打工。在调查中,我们收集到了村民近一年 (2010年11月—2011年11月)的收入和支出状况,农户平均总收入为28456元,总支出为25106元,收支余额为3350元,所剩无几。

表3

政府补贴 0 15000 1960 2911 吃穿用(包括礼金) 0 83000 11714 13488其他 0 200000 6035 20615 其他 0 50000 608 4223总收入 0 420000 28456 49945 总支出0 336000 25106 45471

图2

从收入角度看,打工收入占了农户家庭收入的一大部分,而种养殖业仅占10%。此外,调查当中的其他收入项,主要是指土地征用赔偿款、工商事故医疗赔偿等,这些收入都是短暂性收入,与打工、种植、养殖相比,对农户本身来说无法实现长远性的保障。

(二)减贫行动中的干群信任问题

尽管政府建构其合法性受到了来自社会资本的正面助益,然而,当社会资本存量降低时,也会干扰到政府合法性建构,一个重要的表现就是减贫中的干群信任问题。

调查发现,许多村民反映基层干部在执行扶贫政策时存在不公平现象,致使群众对干部的信任度下降,影响到了政府合法性。比如,一位姓王的农户说到: “党的政策是好的,给了我们很多优惠,可政策执行下来就变了味,现在做什么事儿都靠人情,就说建这个房,人家有关系的就可以多贷款,我们还得四处向亲戚们借钱。”还有的群众反映村干部自私自利,不为群众办事儿。比如,某镇的C村,由于供水源设备失修,一些农户饮水困难,村民说: “上边已经把钱拨下来了,2万,我们都知道,可那个村支书把钱用到其他地方了,我们向乡里反映情况了,可乡干部里有他的同学,反映也没用。”当然,许多研究学者也注意到了这个问题,一项基于汶川地震四川灾区22个区县的实地调查问卷显示:有1/4的被访者不同程度地认为村干部发放救灾物资不公平。〔9〕其实,这些实例都反映一个实在的问题,那就是政府在减贫过程中,干群信任关系十分重要,它关乎社会资本功效的发挥,影响社区重建的进展以及村庄的良性运行和协调发展。

四、小结

政府在减贫行动中发挥着主导性的作用,政府通过政策性安排和支持来建构其合法性。然而,合法性最终还是需要贫困村社区居民的认可。为此,在今后的扶贫工作中,一方面,政府应从主导者的地位退居为服务者的角色,以服务维护其合法性机制,充当市场的“守夜人”,提供完善的公共服务。另一方面,由于社会资本在减贫中发挥着重要作用,其功能的发挥会影响到政府的合法性。因此,要积极创建和发展社会资本,促使社会资本正面功能的发挥,以形成村庄减贫中的强大合力,实现功能耦合,达到减贫的最佳效果。

〔1〕J·哈贝马斯.交往与社会进化〔M〕.张博树译.重庆:重庆出版社,1989.184.

〔2〕G·A·阿尔蒙德等.比较政治学〔M〕.曹沛林,等译.上海:上海译文出版社,1987.35-36.

〔3〕王浦劬.政治学基础〔M〕.北京:北京大学出版社,1995.162.

〔4〕Putnam,Robert D.,The Prosperous Community:Social Captital and Public Life.American Prospect13,1993.35-36.

〔5〕温家宝.政府工作报告——2009年3月5日在第十一届全国人民代表大会第二次会议上〔R〕.2009.

〔6〕王伟,白钦先.灾后恢复重建离不开政策性金融强有力的支持〔J〕.金融理论与实践,2009,(1).

〔7〕黄承伟,陆汉文.汶川地震灾后贫困村重建:进程与挑战〔M〕.北京:社会科学文献出版社,2011.147.

〔8〕龙禹,庄天慧.村民自治组织参与灾后重建的现状分析——以四川地震灾区为例〔J〕.河北农业科学,2009,(9):130.

D632.1

A

1008-9187-(2012)06-0102-05

教育部人文社会科学研究项目“西藏城镇社区发展:公共产品供给”(10YJA840020);中央高校自主科研课题“灾害风险管理与减贫理论方法研究”(CCNU11C2008)

曹朝龙,华中师范大学社会学院硕士研究生;

李雪萍,华中师范大学社会学院教授、博士生导师,湖北 武汉 430079。

陈学明】