血栓弹力图在晚期肺癌初诊患者凝血功能状态评估中的应用

杨震,姜丹丹,田庆,李春燕,刘星辰,安阳,陈良安

肺癌是当前全球最为常见的恶性肿瘤之一,居各类恶性肿瘤死亡首位[1]。肺癌等恶性肿瘤常存在凝血功能异常,发生深静脉血栓( deep venous thrombosis,DVT) 的风险比健康人群高2 ~6 倍[2-3],而VTE 在恶性肿瘤死因中居第2 位,仅次于肿瘤本身[4]。目前临床评估凝血功能状态最常用的指标有凝血时间( CT) 、凝血酶原时间( PT) 、国际标准化率( INR) 、活化部分凝血活酶时间( APTT) 、纤维蛋白原( Fib) 、D-二聚体( D-dimer) 等。文献报道90%的肿瘤患者尤其是晚期肿瘤患者拥有一项或多项凝血指标异常,如血小板计数( PLT) 、Fib、D-dimer 升高等[5]。但凝血是体内各种凝血及抗凝成分相互调节和平衡的结果,其过程极为复杂,而PT、APTT、Fib、D-Dimer 等指标仅是检查离体血浆和凝血级联反应中一个部分,即内或外源性凝血旁路部分,或纤维蛋白溶解部分的情况,是凝血全过程片段地、部分地描记,且存在检测标准化的问题,结果受到肝素类物质的影响。血栓弹力图( thromboelastography,TEG)能以图形的方式,动态、完整地监测从凝血开始至血凝块形成及纤维蛋白溶解的全过程,可对凝血因子、纤维蛋白原、血小板聚集功能以及纤维蛋白溶解等方面进行全面的检测和评估[6]。多项研究表明,TEG在评估凝血功能状态方面优于PT、INR、APTT、CT、PLT 等常规方法[7-10]。近期国外学者报道[11],接受胸外科手术的肺癌患者术前采用TEG 监测凝血功能,结果发现大部分肺癌患者并非高凝状态,这与既往采用常规方法监测凝血功能的研究报道的结果差异较大[5]。考虑到该研究入组的肺癌患者均为早期,而国内65% ~70%的肺癌患者在初次诊断时已属晚期,且晚期患者更易发生凝血功能异常,因此我们课题组回顾性分析了90 例晚期肺癌初诊患者的TEG 和常规凝血功能检测结果,旨在探讨和认识TEG 在晚期肺癌初诊患者凝血功能状态评估中的价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性收集自2011 年5 月至2012年1 月解放军总医院呼吸科收治的曾行TEG 和常规凝血功能检查的晚期肺癌初诊患者临床相关数据。所有患者均经组织病理学诊断为肺癌,临床分期均为ⅢB-Ⅳ期,在接受TEG 或常规凝血功能检查前:未接受过任何抗肿瘤治疗( 包括外科手术、放疗、化疗、生物靶向治疗、中药抗肿瘤治疗) ;至少6 个月内无全身抗凝、抗血小板或止血药物治疗史;至少6个月内无手术治疗史。共入选90 例,其中男性63例,女性27 例,中位年龄55 岁(33 ~82 岁) ;腺癌50例,鳞癌14 例,小细胞癌22 例,其它类型4 例;体力状态( physical status,PS) 评分[12]0 分47 例,1 分36例,2 分7 例。

1.2 方法

1.2.1 样本采集 禁食8 ~12 h 后空腹采静脉血,标本经3.2%枸橼酸钠1:9 抗凝。

1.2.2 血小板计数及常规凝血功能检测方法 采用自动血液分析仪检测PLT; 采用自动血凝分析仪检测常规凝血功能指标,包括凝血酶时间( TT) 、PT、INR、APTT、Fib、D-dimer。当患者PT、INR、APTT 或TT 检测结果较正常值下降,PLT、Fib 或D-dimer 检测结果较正常值升高,则认为存在高凝状态[13]。

1.2.3 TEG 检测方法 采用TEG 5000 型血栓弹力图仪( Heamoscope Inc,USA) 检测TEG。记录的主要TEG 参数及正常值范围: R( 凝血反应时间,指血标本开始检测到纤维蛋白形成所需的时间,正常值4~8 min) ; K( 凝血形成时间,即从凝血开始至TEG描记图振幅达到20 mm 的时间,正常值1 ~3 min) ;α-Angle( 凝固角,是从血凝块形成点至描记图最大曲线弧度作切线与水平线的夹角,代表血凝块形成的速率,正常值48° ~73°) ;MA( maximum amplitude,最大振幅,反映血凝块绝对强度,正常值45 ~72 mm) ;LY30( MA 确定后30 min 纤维蛋白溶解率,正常值0 ~8%) ;EPL( 估计的溶解百分数,预测在MA值确定后30 min 内血凝块将要溶解的百分比,正常值>15%) ; CI( coagulation index,凝血指数,正常值-3 ~3) 。当患者R 或K 检测结果较正常值下降,CI、α-Angle 或MA 检测结果较正常值升高,则认为存在高凝状态。

1.3 统计方法 采用STATA 7.0 软件包进行数据处理和统计分析。正态分布的计量资料用均数±标准差(±s) 表示,两组间均数的比较采用t 检验;计数资料组间比较用卡方检验。所有检验均为双向,P <0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

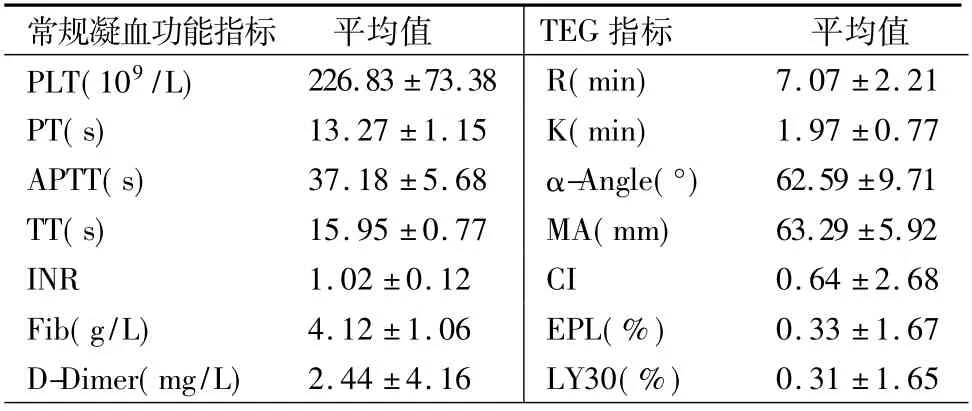

2.1 血小板、常规凝血功能及TEG 检测结果 所有患者的PLT、常规凝血功能及TEG 指标检测结果如表1。PLT、常规凝血功能及TEG 各指标与患者性别、病理类型、PS 评分无相关性( P 均>0.05) 。

2.2 TEG 和常规凝血功能检测方法的比较 90 例患者中,经TEG 检测发现38 例( 42.2%) 患者存在凝血功能异常,而常规凝血功能检测发现85 例(94.4%) 患者存在凝血功能异常,两种方法检测结果的差异有显著统计学意义( P <0.01) ( 表2) 。

表1 常规凝血功能及TEG 检测结果( ±s)

表1 常规凝血功能及TEG 检测结果( ±s)

常规凝血功能指标平均值TEG 指标平均值PLT(109/L)226.83±73.38 R( min)7.07 ±2.21 PT( s)13.27 ±1.15K( min)1.97 ±0.77 APTT( s)37.18 ±5.68α-Angle( °)62.59±9.71 TT( s)15.95 ±0.77MA( mm)63.29±5.92 INR1.02 ±0.12CI0.64 ±2.68 Fib( g/L)4.12 ±1.06EPL( %)0.33 ±1.67 D-Dimer( mg/L)2.44 ±4.16LY30( %)0.31 ±1.65

表2 TEG 与常规凝血功能检测方法的比较

3 讨论

早在100 多年前Trousseau 即提出恶性肿瘤与DVT 高度相关,其后将肿瘤患者因凝血、抗凝、纤溶异常而引起的所有临床表现统称为Trousseau 综合征[14]。既往研究发现超过50%的肿瘤患者存在凝血功能改变,常导致血栓事件的发生[5]。文献报道恶性肿瘤患者发生DVT 的风险比健康人群高2 ~6倍[2-3];而肺癌患者发生DVT 的风险更高,是正常人群的20 倍[15]。临床通过评估凝血功能状态,指导预防性应用抗血栓药物,可显著降低血栓事件的发生率,并对改善肿瘤的预后有潜在的应用价值[16]。

目前临床评估凝血功能状态最常用的指标有CT、PT、INR、APTT、TT、Fib、D-dimer 等,但这些指标只能反应凝血过程中某一阶段的异常,用于凝血功能的评估时存在明显的局限性。TEG 能以图形的方式动态、完整地监测从凝血开始至血凝块形成及纤维蛋白溶解的全过程,对凝血因子、纤维蛋白原、血小板聚集功能以及纤维蛋白溶解等方面进行全面的检测和评估[6]。本研究采用常规凝血功能检测发现94.4%的晚期肺癌初诊患者的凝血功能异常,与过去报道的研究结果基本相符[5];但TEG 检测发现仅42.2%的上述晚期肺癌初诊患者存在凝血功能异常,与常规凝血功能检测的结果相比明显降低( P <0.01) 。而国外报道均表明,TEG 在评估凝血功能状态方面要优于PT、INR、APTT、CT、PLT 等常规方法[7-10],因此本研究提示存在高凝状态的晚期肺癌患者比例可能并没有既往研究报道的那么高。TEG检测与常规凝血功能检测方法相比,可能更真实的反映了肺癌患者的凝血功能状态。

虽然本研究采用TEG 方法发现的高凝状态患者比例较常规凝血功能检测的结果明显减少,但与国外报道11 的肺癌患者的TEG 检测结果相比仍有升高,升高的原因可能主要有以下两点:①国外研究入组的均为可接受手术的早期肺癌患者,而本研究中均为晚期肺癌患者,这反映了肺癌晚期患者较早期患者更易出现凝血功能异常,与既往采用常规凝血功能检测方法报道的结果相同[5]; ②国外研究中仅采用R 时间缩短定义高凝状态,而本研究采用R、K、α-Angle、MA、CI 多个指标的变化来定义高凝状态,使检测的敏感性提高。

目前研究表明,肿瘤患者机体高凝状态的发生是多方面的、动态的过程[17],这对包括本研究在内的当前肿瘤凝血功能状态研究提出了挑战: ①目前的检测指标未能较全面的涵盖肿瘤患者高凝状态形成机制中的各重要因素; ②血栓事件可在肿瘤患者诊治过程中的任何时间发生,因此需要动态的观察高凝状态与血栓事件的相关性; ③如何应用检测结果更好的指导应用抗血栓药物预防血栓事件的发生;④如何提高凝血功能状态评估和预防性抗血栓治疗的效费比,并努力降低相关医疗支出。结合上述问题,我们课题组拟在本研究的基础上通过扩大样本量,设置对照组,设置动态检测周期,将发生血栓事件作为观察终点开展前瞻性研究加以验证,以进一步探讨TEG 在肺癌患者凝血功能状态评估中的价值。

综上所述,本研究通过回顾性分析发现经TEG检测存在凝血功能异常的晚期肺癌患者比例较常规凝血功能检测的结果明显降低,提示存在高凝状态的晚期肺癌患者比例低于既往相关研究报道比例,但本研究结果还需进一步前瞻性研究加以验证。

[1] Jemal A,Murray T,Samuels A,et al. Cancer statistics,2003[J].CA Cancer J Clin,2003,53(1) :5-26.

[2] Chew HK,Wun T,Harvey D,et al. Incidence of venous thromboembolism and its effect on survival among patients with common cancers[J]. Arch Intern Med,2006,166(4) :458-464.

[3] Kuderer NM,Francis CW,Culakova E,et al. Venous thromboembolism and all-cause mortality in cancer patients receiving chemotherapy[J]. J Clin Oncol,2008,26( Suppl 15) :9521.

[4] Khorana AA. Venous thromboembolism and prognosis in cancer[J]. Thromb Res,2010,125(6) :490-493.

[5] 邵梦阳. 454 例癌症患者血液流变学临床观察[J]. 实用中西医结合杂志,1990,1(2) :51-53.

[6] Ganter MT,Hofer CK. Coagulation monitoring: current techniques and clinical use of viscoelastic point-of-care coagulation devices[J]. Anesth Analg,2008,106(5) :1366-1375.

[7] Levy JH,Dutton RP,Hemphill JC 3rd,et al. Multidisciplinary approach to the challenge of hemostasis[J]. Anesth Analg,2010,110(2) :354-364.

[8] Martini WZ,Cortez DS,Dubick MA,et al. Thrombelastography is better than PT,aPTT,and activated clotting time in detecting clinically relevant clotting abnormalities after hypothermia,hemorrhagic shock and resuscitation in pigs[J]. J Trauma,2008,65( 3) :535-543.

[9] Park MS,Martini WZ,Dubick MA,et al. Thromboelastography as a better indicator of hypercoagulable state after injury than prothrombin time or activated partial thromboplastin time[J]. J Trauma,2009,67(2) :266-275.

[10] Papa ML,Capasso F,Pudore L,et al. Thromboelastographic profiles as a tool for thrombotic risk in digestive tract cancer[J]. Exp Oncol,2007,29(2) :111-115.

[11] Attaran S,Somov P,Awad WI. Randomised high-and low-dose heparin prophylaxis in patients undergoing thoracotomy for benign and malignant disease: effect on thrombo-elastography[J]. Eur J Cardiothorac Surg,2010,37(6) :1384-1390.

[12] Oken MM,Creech RH,Tormey DC,et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group[J]. Am J Clin Oncol,1982,5(6) :649-655.

[13] 陈兴国,徐海伟,张临泉. 部分恶性肿瘤患者凝血功能的改变与意义[J]. 检验医学与临床,2011,8(16) :1933-1934.

[14] Trousseau A. Phlegmasia alba dolens. In: Lectures on clinical medicine delivered at the Hotel-Dieu[M]. 5th ed. London: New Sydenham Society,1872:281-295.

[15] 陈灏珠. 实用内科学[M]. 12 版. 北京: 人民卫生出版社,2005:1525-1544.

[16] Robert F. The potential benefits of low-molecular-weight heparins in cancer patients[J]. J Hematol Oncol,2010,3:3.

[17] Kvolik S,Jukic M,Matijevic M,et al. An overview of coagulation disorders in cancer patients[J]. Surg Oncol,2010,19( 1) : e33-46.