“神话学”符号分析模式的意识形态批评*

罗 鑫

(湘潭大学文学与新闻学院,湖南 湘潭411100;湖南工业大学外国语学院,湖南 株洲412007)

1957年,罗兰·巴特出版了第一部给他带来广泛声誉的著作《神话——大众文化诠释》。这是继《零度的写作》对文学写作进行符号学分析之后,巴特运用其符号学思想在大众文化研究领域的分析实践。在这本著作中,巴特分两部分阐发了符号学的大众文化分析工具:一是对大众文化的语言作意识形态批评,再是对这语言作初步的符号学解析。[1]27在第一部分“流行神话”中收录了巴特连续两年,每月一篇以法国时事为主题的感言;第二部分“现代神话”则是他对大众文化的符号分析,即解读神话的系统方法论。他对神话作了结构性的分析,通过符号学的理论对神话的外在形式进行深入而又彻底地分析,对神话学进行解码,从而达到对于神话的本质及其真实内涵的批判,最终实现其利用符号学的分析模式对大众文化进行资产阶级意识形态的揭露。

一 何谓“神话”?

1.“神话”的本质

根据《现代汉语大词典》的定义,神话是指反映古代人民对世界起源、自然现象及社会生活的原始理解的故事和传说。神话并非现实生活的科学反映,而是由于远古时代生产力的水平很低,人们不能科学地解释世界、自然现象和原始社会文化生活的起源和变化,以他们贫乏的生活经验为基础,借助想象和幻想把自然力和客观世界拟人化的结果。因此,神话具有想象、虚构和拟人化的特征,当然也就带有了欺骗、隐蔽的色彩。

在巴特的研究谱系里,神话并非指传统意义上的上古神话,而是借用神话的虚构和虚幻的特征来指称资本主义社会的大众流行文化。因此巴特所言的神话,不是通常说的神话,“而是指一个社会构造出来以维持和证实自身的存在的各种意象和信仰的复杂系统”。[2]135在巴特看来,当代资本主义社会的大众流行文化其实质是一种意识形态“神话化”过程,具有同样的欺骗性和隐蔽性,其意图是将资产阶级的意识形态自然化和合法化,从而以“压迫性”的姿态让普罗大众认同并接受资产阶级的意识形态。因此巴特的大众文化“神话学”符号分析也就具备了马克思主义的意识形态批评色彩。

那资本主义大众文化的“神话”是如何构成的呢?巴特首先将神话界定为一种言谈。当然,神话不是一般的言谈,而是某些特定条件下的言谈活动;并且,神话并不局限于语言,绘画、摄影、电视、广告等活动都可以构成神话,因为他们都是一种言谈活动。“神话是一种传播的体系,它是一种讯息。”因此,“神话不可能是一件物体、一个观念或者一种想法;它是一种意指作用的方式、一种形式”。[3]167从巴特的这个界定中,可以看出,大众文化的“神话”是负载着某种信息的交际体系。巴特强调神话是一种形式,是一个意指过程,神话必须要传递某种讯息,并且关涉到讯息传递的方式。所以巴特认为对神话的理解必须从它说出这个讯息的方式来定义,用符号学分析模式来揭示大众文化在语言层面的运作方式。因此,巴特的大众文化“神话学”实质是借助索绪尔的语言学体系对资本主义大众文化的“神话”进行符号学的深入分析,从而揭示出资产阶级对大众流行文化的意识形态控制。

2.神话的符号结构分析

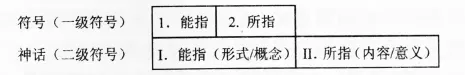

根据索绪尔的符号学理论,符号是由能指和所指构成,也就是说一个符号系统,包含一个能指和一个所指,能指和所指的相互指涉关系就构成一个符号。而巴特将神话界定为两个叠加的符号系统:神话是一个奇特的系统,它从一个比它早存在的符号学链上被建构,它是一个第二秩序的符号学系统。那是在第一个系统中一个符号(也就是一个概念和一个意象相连的整体),在第二个系统中变成一个能指。[3]173在这个两级的符号秩序中,第一级的能指和所指构成一个符号,形成直接意指,该符号在第一级的符号体系中承载内容,而在第二级的符号体系中却成为了能指,是外在形式,该能指在第二级的符号体系中与所指就构成了一个神话,形成含蓄意指,图示如下:

直接意指是符号的外延意义(denotation),而含蓄意指则是符号的内涵意义(connotation),因此,第一序列的符号系统是一个语言学的体系,巴特称之为语言-客体(language-object),而神话是第二序列的符号系统,巴特称之为元语言(métalangage)。神话的能指在外在形式上是空洞单一的,但在内在意义上却是丰富完满的。“神话的能指(也是同样)的情形:它的形式空洞却存在,它的意义空缺却完满”。[3]183这就如同看镜中花,水中月,镜和水是空洞的,但却存在,花和月是空缺的,但却完满。

在第一个符号系统中,也就是语言学的系统中,联系能指与所指的是符号,而在第二个符号系统中,也就是神话的系统中,联系能指与所指的是意指作用。在语言-客体里,符号是随意的、武断的;而神话的意指作用却不同,它总有部分的受动机的激发。“动机对神话的表里不一是必要的:神话在意义和形式的类比中运作,所有的神话都有被激发的形式”。[3]186作为语言学体系的符号本来是富含自然意义的,但作为神话体系中的能指却成为了空洞的形式,其所指向的神话所指不断地将其本身的自然意义挖空或推延,并将神话所指本身所具备的历史意义强加其上,形成一种新的意指过程,并用一种隐蔽和伪装的形式将历史意义施加在自然意义之上,从而对大众进行欺骗和蒙蔽。因此,巴特认为,内涵意义就是把外延意义加以固定或冻结;将某个单一的、且经常是意识形态的所指加之于能指之上,而掏空了第一层符号的意义。资产阶级就是以这种近似匿名的方式将意识形态强加在所有社会阶层之上,从而对社会进行控制和将普通大众资产阶级化。

内涵意义是大众文化传播意识形态的主要表现形式,巴特将这种内涵意义的运作称之为神话,大众文化就是运用神话制造新意义。大众文化的“神话”机制,也就是由社会构造出各种意象和信仰系统来维持和证实自身存在的自然性和合法性,让资产阶级意识形态以匿名的方式渗入社会现实。并且,大众文化的神话和常规塑造着受众对意指过程的知觉方式,而神话作为意指过程的载体同时能描述现实、制定社会关系和建立社会身份,是产生意识形态意义的多元节点。内涵意义是巴特大众文化“神话”符号学分析模式的核心,“神话”的符号学分析模式正是通过对神话意指过程的分析揭示出神话的内涵意义,从而将资产阶级意识形态对普通受众的欺骗与强制特性无情地揭露出来。

以“玫瑰”一词为例:“玫瑰”这个词的音形组合构成了该符号的能指,其所指是自然界中一种芬芳美丽的花,在这个语言层面的符号体系中,能指和所指之间的联系是任意的、规约的和直接的。当“玫瑰”这个词(音形组合)成为一个负载了意义(一种芬芳美丽的花)的符号并在元语言层面的符号体系中充当能指时,其所携带的意义就会自然流向元语言层面的符号体系中的所指(芬芳美丽,招人喜爱),这是一个自然的,隐含的心理意指过程,“玫瑰”这个音形组合本来和“芬芳美丽,招人喜爱”这个心理概念毫无关系,却通过两次意指过程,产生了联系。因此,当我们听到或看到“玫瑰”这个词,就会产生美好的联想,而如果换成“垃圾”这个音形组合,则情况就会恰恰相反了。元语言符号系统中能指与所指之间的这种理据性其实是一种心理的理据,是语言符号所携带的意义流向元语言符号过程中发生的无限衍义,其理据的实质是一种心理经验。

因此,一个语言符号可以负载丰富的意义,这些意义依据文化的心理理据自然地指向元语言的所指,其实是这些空洞的符号后面所隐含的文化意指在起作用。巴特所言的“神话”也是这样的一种运作模式,用神话的内涵意义挖空语言的外延意义,将一种呈现为意识形态的所指强加套用在神话能指之上,形成对语言所指意义的遮盖和隐蔽,从而将历史自然化,将偶然永恒化,让受众在瞬间或恍惚之间接受并顺从这种强加的意识形态,将资产阶级在特定的历史范畴下的思想观念和文化趣味看成是自然的和理所当然的。

二 作为意识形态批评的“神话学”

神话学在巴特看来就是用符号学的分析工具对大众流行文化进行意识形态的批评。“神话学的状况是如此,就其为形式科学而言,它是符号学的,就它是历史科学的范围而言,它又是一种意识形态:它研究形式上的理念(idée - en - form)”。[3]171因此,神话学就是一个“解神话”的过程,也是对大众文化进行“政治化”揭露的分析过程,以揭示出隐藏其中的资产阶级意识形态。

神话被巴特定义为一种“去政治化”的言谈,即通过大众文化的神话运作机制,将政治意图和目的得以粉饰和抹平。“神话学”的分析方法则正是一种逆反过程,在神话含蓄意指的挖掘中将其中的政治性显露出来。《神话——大众文化诠释》中有一个罗兰·巴特对一幅《巴黎竞赛画报》的封面做分析的例子。这张封面上是一个身着法国军服的黑人青年敬着军礼,两眼向上,可能在凝视飘扬的法国国旗。图片的第一层能指,就包括拍摄该图片时相机的角度、色彩、景别、灯光、构图等因素,而所指就是相机前面的事物(即凝视飘扬的法国国旗,身着法国军服的黑人青年)。二者共同构成了表意过程的第一个层面,即外延意义:黑人青年向法国国旗敬礼。而表意系统的第二个层面是内涵意义,它以第一层系统,即外延意义,当成它的能指,并将另一层意义附加其上,而成为另一个所指,表意过程指向内涵意义:法国的帝国性之伟大。

在罗兰·巴特的分析中,第二层面(神话层面)中的内涵意义(法国是一个伟大的帝国,她的所有子民,没有肤色歧视,忠实地在她的旗帜下效力)扭曲了第一层面(符号/语言层面)的外延意义(黑人青年向法国国旗敬礼),内涵意义隐藏了整个画面(也就是第一层表意过程)作为一个符号的地位。在这一过程中,作为神话能指与所指关联项的意指作用对内涵意义的形成具有重要的意义。意指作用确立了神话形式与神话概念之间的关联模式,可以说,神话的核心就是意指作用的运作方式。在内涵意义的形成过程中,神话的意指作用扭曲了能指与所指的对应关系,神话的内涵意义是通过疏离第一层面(符号/语言层面)的外延意义将神话能指扭曲地表现出来。意指作用对内涵意义的操纵具有明显的动机性,这种动机就是在神话能指的意义与形式交替呈现过程中,让神话能指的意义缺席或不在场,从而将资产阶级的意识形态不断得以扩张,对神话能指的形式进行意识形态的填充,并最终以一种自然的状态确定下来。作为“解神话”的神话学也正是通过对内涵意义的隐蔽性进行分析,揭示其“去政治化”的过程,来对隐藏其中的资产阶级意识形态予以批评。

符号的任意性原则和神话的理据性表征造成了神话的欺骗性和扭曲性特质。符号由能指和所指构成,能指指向所指原则上是任意的、指派的和约定俗成的;而神话是一个二级符号系统,其能指本身就是一个符号,是一个直接意指关系,负载意义的符号成为了神话符号系统中的能指,因此该能指既是形式又充满意义,当它再通过含蓄意指指向神话的所指时,符号的意义自然流向了神话的意义,神话的能指与所指之间就表现出了理据性的表征和假象。大众文化的神话运作机制正是通过将语言符号的意义挖空,使神话能指的意义在含蓄意指过程中不断地被耗尽,但是其意义又在神话所指中不断地被填充。当然,这种填充的意义并不是客体的、纯粹的现实,而是对现实的认识与建构。“注入这个概念的并非现实,而是对现实的某个认识,从意义到形式的过程中,意象失去了某些知识:在概念里接收知识更好。”[3]171能指失去其原有的概念,注入这个概念的就是对资产阶级意识形态的认识,新的所指在意指过程的因果相连和动机中被激发出来,资产阶级的意识形态也就被自然化和永恒化了。

巴特对大众文化“神话”这种“去政治化”言谈的符号学分析正是揭露出其政治化的意图和伪装,“解神话”过程也正是资产阶级意识形态欺骗性和强制性的揭批过程。因此,巴特的大众文化“神话学”符号分析模式具有强烈的马克思主义资产阶级意识形态批判色彩,是巴特早期受存在主义和马克思主义影响在社会学分析领域所取得的丰硕成果和对符号学理论的一次成功运用。

三 “神话学”意识形态符号分析的意义和局限

巴特的神话学分析方法是其早期受存在主义和马克思主义影响所采取的一种文化批评策略,用符号学的分析方法将社会文化现象置于资产阶级意识形态的元语言之下,提供了一套完整的内涵意义分析工具,对于资产阶级意识形态的“祛魅”与“解神话”有积极的方法论意义。由于人们都是在二级的符号体系中接受外部对象,意识形态从历史性规定转变为自然性规定,以匿名的方式扩张到作为自然事实存在的符号中,巴特让我们同时专注于一级符号体系中能指意义的完满和二级符号体系中能指形式的空洞,从而提供从符号切入到对意识形态进行批判的途径。“神话学”提供的分析方法正是揭示出神话遮蔽意识形态的过程其实是历史的自然化和偶然的永恒化。正如约翰·斯特罗克的断语,《神话——大众文化诠释》是“他所有作品里最睿智、最辛辣的一部:凡是读过这部作品的人,都会彻底丢弃对潜藏在我们置身其中的文化表象里的意识形态的天真幻想 ”。[4]

然而,巴特的“神话学”又不可避免地存在着自身所设立的局限性。首先,“解神话”的分析模式是在神话的形成过程中展开其分析,“解神话”试图与自然化的历史与现实疏离,从客观的角度来揭示隐藏其中的资产阶级意识形态的虚伪性与欺骗性,但却最终也脱离不了历史与现实的制约,“解神话”的揭露行为也成为了一种政治行为,其实质是一种“再政治化”过程。如巴特所言,“我们如果渗透客体,我们解放了它但也毁灭了它;而假如我们承认它全部的重量,我们是尊重了它,但我们更将它推回到依旧神话化的状态”。[3]220因此,所有的解神话都形成了一种新的神话。

其次,在历史的层面,神话学的符号分析试图将一切隐藏在大众文化现实形态下的特定历史规定性抽取出来,“解神话”的极端否定性,对一切真实的怀疑,置身于“社群意识”、“集体认知”之外,也承担了受历史排挤和让现实消融的风险。巴特认识到,“只有一种可能的选择,而这个选择只能承担两个同样极端的方法:或者是假定一个能完全渗透到历史中的现实,并且完全意识形态化;或者相反的,标示一个完全无法穿透、难以简化,以及在这种情形下已诗化的现实。”[3]220现实无法与历史完全地融合或真正地疏离,因而“解神话”也就进入了一个两难的境地。

最后,巴特的神话学着力于含蓄意指过程的分析,神话将历史性规定的事件和内涵自然化,让现实呈现出受“自然法则”规定的虚假面貌,但“解神话”并没有对现实形成实质的批判,其目的只在于符号本身的分析与拆解,说明符号是如何将意识形态神圣化与自然化。他的神话学最终也只是让我们同我们所言谈的现实客体保持一定的距离与陌生感,而无法真正地投身其中。因此,当巴特在面对现实时也只能感到,“我们只能不稳定地掌握现实,这事实无疑让我们可以测量目前的疏离:我们经常在客体和它的去神秘化之间浮沉,无力赋予它一种整体性。”[3]220

[1]罗兰·巴尔特.神话修辞术/批评与真实[M].屠友祥,温晋仪,译.上海:上海人民出版社,2009.

[2]特伦斯·霍克斯.结构主义和符号学[M].瞿铁鹏,译.上海:上海译文出版社,1987.

[3]罗兰·巴尔特.神话——大众文化诠释[M].许蔷蔷,等,译.上海:上海人民出版社,1999.

[4]约翰·斯特罗克.结构主义以来[M].渠东,等,译.沈阳:辽宁教育出版社,1998:57.