汇率影响、货币供给与通货膨胀

蔡晓珊 谭蟪岑 展 凯

一、引言

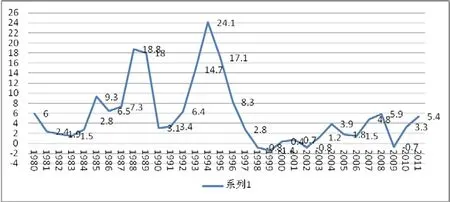

2011年7月7日,中国人民银行宣布金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,此番加息是继2010年10月19日以来第五次加息。虽然从2011年7月CPI开始逐步回落,但央行始终没有推出减息政策,可见,潜在的通货膨胀压力依旧是决策层不敢忽视的难题。回顾我国历年的总体物价水平,周期性大起大落明显 ;物价下行,通常伴随经济的不景气 ;物价高企,则会恶化民生、扭曲资源配置(见图1)。

由于通货膨胀对于社会各界的影响更为直接,因此也更受到社会各界的密切关注。世界经济的发展规律表明,许多快速增长的经济体都必然伴随一定程度的通货膨胀,但如果通货膨胀超出一定范围,将在总体上降低居民福利,导致经济发展不稳定[1]。

一方面,通货膨胀将恶化民生。通货膨胀最直接的表现是纸币贬值,物价上涨,购买力降低。当通货膨胀发生时,消费品真实物价上涨的幅度大于百姓手中的名义货币收入增长,同样的货币将不再能够购买等同量的商品[2]。这意味着若要维持衣食住行等各方面原有的生活水平,人们不得不付出更多的货币,百姓的福利受到直接损失,也增加了人们的痛苦指数[3]。当下,普通消费者普遍感受到通货膨胀压力所带来的民生影响。

另一方面,通货膨胀也不利于我国社会和经济发展[4]。首先,通货膨胀影响经济增长。从长期看,通货膨胀会增加生产性投资风险,提高经营成本(原材料、人工),使生产投资下降,从而不利于经济增长。其次,通货膨胀影响经济效益。通货膨胀造成人们对货币贬值的预期,导致流通中的囤积居奇,出现“投资不如投机,生产不如囤积,存钱不如存货”现象,造成生产下降,企业不再致力于提高产品质量和生产效率、降低成本,而是乘通货膨胀之机,抬高物价,粗制滥造,形成资源浪费。再者,通货膨胀影响国际收支。发生通货膨胀的国家,国内商品价格上涨,出口商品价格也随之上涨,从而降低出口商品在国际市场上的竞争力,影响出口。

2007-2008年我国物价水平进入快速的上升通道,但国际金融危机改变了内外部环境,扭转了我国物价水平的变动趋势。为抵御国际金融危机的不利影响,中央政府推出了刺激经济发展的四万亿投资来保增长。在天量信贷以及不断回暖的国际环境的推动下,2010年我国物价水平又走上了上升通道,直到2011年6月达到最高峰。但伴随国际经济形势的再度不明朗,以及国内经济指标的疲软,2011年底至2012年初国内物价水平也再次走低。此时,中央政府为确保经济平稳发展,再次推出刺激经济的财政政策,那么这一轮刺激经济增长的政策是否会再度引发物价水平抬头?我国通货膨胀的主要原因究竟为何?这些是本文尝试探讨的主要问题。

图1 我国1980-2011年CPI涨跌幅

二、通货膨胀成因分析

一般而言,学者普遍认为我国通货膨胀主要有3种类型:输入型通胀、需求拉动型通胀和成本推动型通胀。就此,本文结合国内学者观点对这3种类型通货膨胀作以下简要回顾。

(一)输入型通货膨胀

输入型通货膨胀是指由于国外商品或生产要素价格的上涨,引起国内物价持续上涨的现象[5]。伴随全球经济一体化与国际金融合作日益紧密,国际输入型通货膨胀对我国物价冲击的影响日益显著[6]。国际金融危机后,国际经济总体企稳和新兴经济体的快速复苏很大程度上恢复了市场和投资者(投机人)的信心,而美元贬值和泛滥的流动性则是国际大宗商品价格持续上升的重要推手[7]。作为一个贸易大国,我国进口商品中大宗商品比重较高,①由此可知国际原材料价格的上涨对我国通货膨胀的输入压力较大。2009年以来,作为主要大宗商品的国际原油价格屡创新高,原油价格的上涨将带动生物能源主要原料玉米价格的上涨,进而推高国际粮食价格。此外,矿石价格不断高企也带来新的通货膨胀压力源。

(二)需求拉动型通货膨胀

需求拉动型通货膨胀由凯恩斯首先提出。凯恩斯认为:总需求超过总供给,将造成物价水平普遍而持续的上涨,即以“过多的货币追求过少商品”,又叫超额需求拉动通货膨胀或者菲利普斯曲线型通货膨胀。根据宏观经济学的基本原理,当经济中未实现充分就业时,总需求增加后,总供给的增加无法迅速满足总需求的要求便产生了暂时的供给短缺,从而推动价格水平,产生通货膨胀。

有学者对我国新一周期的通货膨胀压力进行实证研究,结果发现,总需求的扩张仍是此阶段通货膨胀压力的根源[8]。2008年美国次债危机导致全球经济衰退,为应对国外经济衰退对我国的影响,温家宝总理启动了以4万亿投资为主的积极财政政策,这4万亿投资便转化为有效需求拉动我国经济增长。但从需求拉动型通货膨胀的原理看,4万亿投资在拉动有效需求的同时也推动了通货膨胀。可见,需求冲击对短期通货膨胀的影响力度相对较大[9]。

(三)成本推动型通货膨胀

成本推动型通货膨胀是指在没有超额需求的条件下,由于供给成本的提高所引起的价格水平的普遍持续上涨,又称“成本通货膨胀”或“供给通货膨胀”。一些学者认为此次通货膨胀压力是典型的成本推动型,对于这类观点虽然并不否认货币和信贷资金供给可能会对通货膨胀产生影响,但更倾向于认为国际原油价格、农产品价格和工资上涨是导致中国通货膨胀压力上升的更重要原因[10]。

著名经济学家厉以宁指出:“成本推动型的通货膨胀主要是有4种原因造成:第一,原材料短缺,因为短缺而价格上涨。第二,农产品供不应求,农产品的供不应求引起了整个成本上升。第三,因为劳动力成本的上升而引起了物价的上涨。第四,土地价格和房产价格上升,使成本增加。此外,输入型通胀中由于原材料进口价格的上涨往往会导致发生成本推动型通胀。”②厉以宁指出的成本推动型通货膨胀的四种原因也可以契合当下诸多经济现象。

(四)简要评析

美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者弗里德曼认为:“通货膨胀在任何时间、任何地点都是货币现象”。 弗里德曼以及其后的众多实证研究充分表明,物价水平持续快速上升的背景都是货币供应量的高增长,这也成为货币经济学的共识[10,11]。我们以日本为例,为什么同样资源高度依赖的日本,在大量输入高价的资源后,日本的物价水平却没有显著变化?如果我国的需求是拉动通货膨胀的主因,为何内需依旧不振?如果成本是拉动通货膨胀的主因,那推抬成本背后的因素又是什么?

我国通货膨胀现象错综复杂,以上3种通货膨胀成因固然是当下通货膨胀压力之一,但仅以此为依据分析我国当前通货膨胀趋势,不易准确把脉中国经济的特殊性。因此,本文主扣汇率影响和货币供给两大因素来剖析我国现阶段通货膨胀压力的主要成因。

三、我国现阶段通货膨胀预期主要成因分析

(一)汇率因素对通货膨胀的影响

根据《中国人民银行关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》,自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,这是人民币汇率改革迈出的历史性一步[12]。“有管理”主要体现在银行间外汇市场上,中央银行设有独立的操作室,当市场波动幅度过大,中央银行要通过吞吐外汇来干预市场,保持汇率稳定;在零售市场上,中央银行规定了银行与客户外汇买卖差价幅度。而其“浮动性”一是表现为中央银行每日公布的人民币市场汇价是浮动的;二是各外汇指定银行指定的挂牌汇价在人民银行规定的幅度内可自由浮动。

1.汇率与货币供给的理论基础

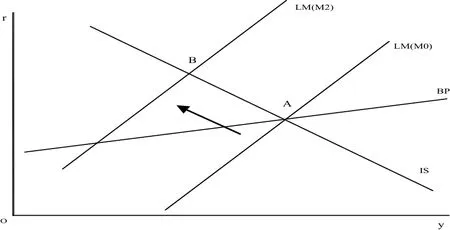

经典的教科书理论指出[13]:在固定汇率制下,若政府实施紧缩性的货币政策,其结果是LM曲线向左移动,导致经济的均衡点从A点移动到B点。因B点位于BP曲线的上方,故国际收支出现盈余。国际收支出现盈余意味着外汇市场大量抛出外币买入本币,此时,肩负稳定本国货币汇率的人民银行抛出本币买入外币以阻止本币快速升值,使得人民银行原本采取紧缩性货币政策的效果受到人民银行抛出本币增加货币供给的影响而大打折扣(见图2)。

从这一经典模型中可得:维护固定汇率制度或控制汇率将影响货币政策的有效性。③近年来,我国每年存在大量国际收支盈余,同理,大量国际收支出现盈余意味着外汇市场大量抛出外币(如:美元)买入人民币。如果政府不干预这一市场行为,大量国际收支盈余将改变外汇市场上的供求平衡,引起人民币升值。为防止人民币过快升值,人民银行采取抛出人民币买入外币的干预措施。由于人民银行不断抛出人民币,意味着人民银行为维护汇率稳定,在一定程度上增加了货币供给。

图2 固定汇率制下的货币扩张

2.人民币汇率与我国货币供给

①货币供给的内生性

根据以上理论分析可知,我国汇率制度使得货币存量成为内生变量,国外资本通过经常项目和资本与金融项目的大量流入,迫使人民银行为维持汇率稳定而干预外汇市场,进而产生相应数量的外汇占款和外汇储备的增加,在缺乏有效冲销手段时,导致货币供给被动扩张[14]。自2001年我国加入WTO以来,我国经常项目收支和资本项目收支持续双顺差,使得外汇市场上外汇供给大于需求,这也意味着以外汇占款形式的人民币货币供给也相应增多。2005年7月21日我国宣布汇率制度改革后,为维持人民币汇率稳定,推进汇率制度的平稳改革,人民银行只能买进剩余外汇,抛出相应数量的人民币,导致基础货币的进一步扩展[15]。

②外汇储备对我国通货膨胀压力的影响

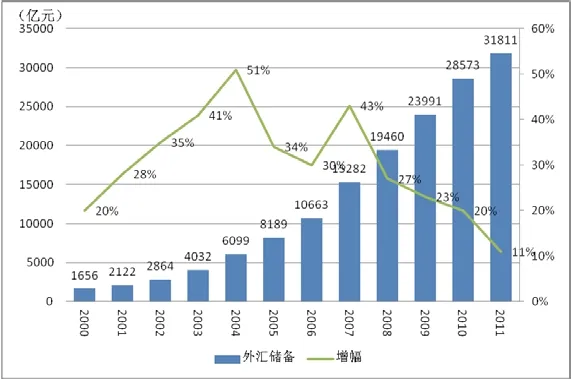

货币供给增长过快的重要原因是外汇流入过多。近年来,外汇流入已成为我国人民银行投放基础货币的重要途径[14]。从2000年1月到2010年9月,我国的外汇占款与基础货币之比急剧上升,最高时达到129%,这意味着我国基础货币主要由购买外汇投放[16]。根据我国实际情况,由近三万亿的外汇储备(见图3)所转化的货币供给大大增加了通货膨胀压力。在当前结售汇制度下,人民银行放出基础货币进行对冲以稳定汇率,但货币供给量便随之加大。因此,有很多学者认为:我国目前外汇储备的增加产生了明显的通货膨胀压力[14, 15, 16, 17]。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示:“贸易顺差过大是通胀的源头”,我国作为贸易顺差大国,即使人民币汇率持续走高,但贸易顺差在可预期的范围内仍将存在,而同时“经常项目或贸易顺差过大,使得人民币升值压力较大,为保持人民币汇率相对稳定,人民银行必须购回美元,从而被迫投放基础货币。较多的货币推高物价上涨”。④易纲强调贸易顺差的作用也进一步印证了国际收支盈余是加大我国通货膨胀压力的主要根源。

图3 我国2000-2011年外汇储备变化趋势

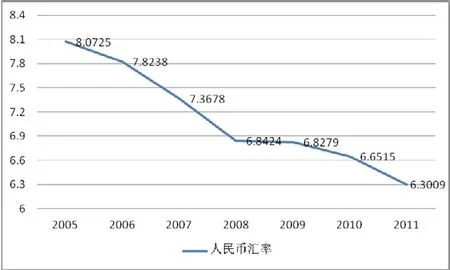

此外,我国商务部副部长陈健表示,自我国汇率形成机制改革以来,人民币名义有效汇率升值14.8%,实际有效汇率升值24.1%,并仍处于上升通道(见图4)。根据资本的逐利性,如果一国汇率有上升空间,这一获利空间将吸引国际热钱涌入。2011年2月17日,我国外汇管理局首度披露了官方对热钱的估算数据:2010年热钱净流人355亿美元,占外汇储备增量的76%,占当年GDP的0.6%;在过去10年中,热钱年均流人中国近250亿美元,占同期外储增量的9%;2003年至2010年,人民币单边升值预期强化,热钱合计净流入近3000亿美元。⑤有学者认为:中国从2001年起外汇储备的迅速增长,主要源于国外的套利资本,而不是FDI和经常账户的盈余[18]。众多的国际游资进入我国谋求盈利机会的同时也对我国的通胀压力起到推波助澜的作用,热钱的进入客观上要求人民银行增发货币来兑换外币,这在实际上增加了货币供给,加重了通货膨胀压力。

图4 2005-2011年人民币对美元汇率走势

(二)货币供给对通货膨胀的影响

通货膨胀本质上是货币问题,其最主要的引发原因是货币供给速度增长过快[19,20,21]。根据弗里德曼的“单一规则”,广义货币供给量的均衡增长率应同潜在GDP增长率与目标CPI增长率之和相等[21]。其中,潜在GDP增长率可以用长期平均GDP增长率来替代。从2000年至今,我国实际GDP平均年增长率约为10%,而我国公认的CPI控制目标为3%,因此货币供给量M2的理论均衡增长率大致应为13%,若广义货币供给量实际增长率超出这一理论值则视为货币超经济发行[22]。

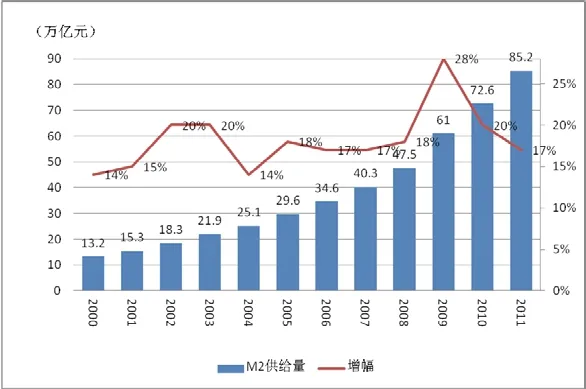

自2000年以来,我国每年货币供给量M2均高于13%(见图5)。从货币供给增速来看,我国货币供给量增速明显过快,远高于经济均衡增长率[21]。2010年我国实现GDP 39.80万亿元人民币,折合美元约为6.39万亿(2010年末人民币对美元汇率6.6229),仅相当于美国GDP总量的40%,但我国广义货币供应量M2却高达72.59万亿元人民币,折合美元为10.96万亿,超出美国10.36万亿美元的货币投放总量。⑥可见,我国存在着严重的货币供给总量超经济发行现象。

图5 我国2000-2011年广义货币供给量

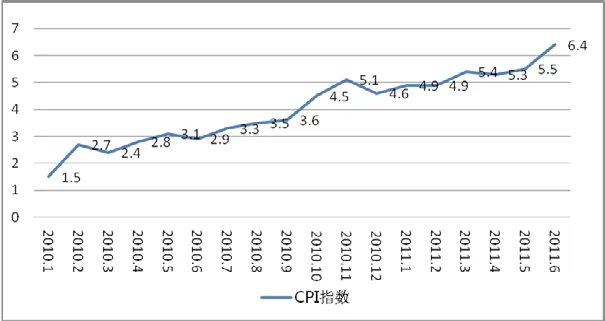

国际金融危机爆发以来,中央政府为应对国际金融危机带来外需不足的影响,确保国内经济持续增长,确定了适度宽松的货币政策。在这一政策环境下,人民银行连续三年超量增发货币(见图5),其中2008年12月末广义货币M2存量为47.5万亿元人民币,2009年12月末M2存量为61.0万亿元人民币,同比增幅达28.4%,2010年12月末M2存量达到72.6万亿元人民币,比2009年同期增长20%。一般而言,货币政策的市场效果将滞后9个月左右显现,考虑到我国不成熟的货币政策传递通道,我国大量增发货币所引发的通货膨胀压力将于2010年开始体现,而现实的物价水平便验证了这一观点(见图6)。

图6 我国2010年与2011年前六个月CPI指数

(三)汇率制度、货币供给影响通货膨胀的途径

从上文分析可以看出:我国汇率制度能对通货膨胀产生间接影响,汇率制度通过影响基础货币投放进而作用于我国通货膨胀压力。大量的贸易顺差与国际热钱的流入都对人民币形成升值压力,客观要求人民银行大量增发基础货币以冲销过多的外汇以稳定人民币汇率,这在一定程度上加重了我国通货膨胀压力。超额货币供给本身是经济体通货膨胀的潜伏因素,货币供给通过利率杠杆作用对实体经济和虚拟经济产生作用,将引起全面的通货膨胀[23]。

经济学家吴敬琏也认为:“货币的超量发行才是我国通货膨胀压力的关键。过去30年我国的广义货币供给目标增长速度通常在17、18%,一直高于GDP10%左右的实际增长速度,现在我国的广义货币对GDP的比值已经达到180%,远高于世界平均水平”。⑦我国货币超发的原因主要包括两方面因素:一方面是国内最终需求不足,为拉动内需,中央政府通过扩张性的货币政策来推动经济增长,从而加大了货币供给;另一个方面是我国采取出口导向型政策,通过增加出口来保持国内总需求的增长,大量的贸易顺差要求我国大量增发基础货币以冲销过多的外汇以稳定人民币汇率,否则人民币会快速升值影响出口。由此可见,我国货币供给的较快扩张是我国历次通货膨胀压力的必要和充分条件,而入世以后则主要体现为外汇占款所导致的基础货币被动投放以及在扩张性货币政策下的超额货币供给。

四、结语与政策建议

(一)结语

现行汇率制度是我国出口导向型经济政策的体现,在这种汇率制度下,一旦出现大量国际收支盈余,人民银行必然通过释放基础货币对冲以稳定人民币币值,防止人民币升值过快从而影响出口。这一政策的优点明显,但弊端也显然,它牺牲了货币政策的有效性,在一定程度上造成货币市场上流动性的泛滥。此外,国家为实现经济增长和保障充分就业,利用扩张性的货币政策拉动经济增长,但扩张性的货币政策如果使用不当,将带来货币供给过度,引发通货膨胀。由此可知,通货膨胀的源头来自于货币市场的失衡,来自货币的超量供给[24]。虽然我国当下通货膨胀压力的缘由众多,但深究其源可见:人民币汇率制度与货币供给过多是我国现阶段通货膨胀压力的主要原因。当下,在四万亿2.0即将推出的前夜,是时候反思我们的经济政策了。

(二)政策建议

根据以上分析,本文提出以下政策建议。

1.完善人民银行的职能

作为我国货币政策制定的核心,人民银行应该承担更多更大的责任,同时也理应赋予其更多权利。中央政府应赋予人民银行完全的货币政策自主权,在制定政策时不受非经济因素影响;在实现既定政策目标时,人民银行应拥有操作工具的独立性,即人民银行可以根据对通货膨胀的预测,独立运用公开市场业务、存款准备金率、再贴现率等货币政策工具进行市场干预和调节,引导公众预期,使通货膨胀率稳定在经济运行可接受的区间[25]。

2.汇率制度改革

总体而言,我国自2005年起的人民币汇率制度改革改变了过去单一盯住美元的汇率生成制度,形成了有管理的浮动汇率制度。但从本质上来看,我国现行汇率制度仍然具有固定汇率制度的特性,这便决定了在我国这样一个拥有巨额贸易顺差的国家,人民银行为维持汇率稳定被迫增发基础货币以对冲外币,造成市场流动性过剩的不良效果。因此,我国必须坚持人民币汇率制度改革的思路,探索一条适合我国的人民币汇率市场化的汇率改革之路[26]。

3.控制货币供给

我国历次通货膨胀压力均是过去一段时期货币供给量累积过多的结果,需更多采取货币政策措施加以根治,其中对基础货币的调控应是人民银行实施货币政策操作的重中之重[19]。合理控制货币供给量将是治理通货膨胀的最直接最有效的方法[27]。

注释:

①中国统计局数据显示:我国2011年全年进出口总额36421亿美元,比上年增长22.5%;出口18986亿美元,增长20.3%;进口17435亿美元,增长24.9%,进出口相抵,顺差1551亿美元.

②相关资料引自:厉以宁.中国已转向“成本推动型通胀”,中新网,http://www.chinanews.com/cj/2011/02-04/2827021.shtml.

③因为我国人民银行对人民币汇率进行了干预,因而可以把我国有管理的汇率制度看做经典理论中的固定汇率制度.

④相关资料引自:易纲. 《贸易顺差过大是通胀的源头》,《中新网》,http://www.chinanews.com/cj/2011/02-27/2870504.shtml。

⑤相关资料引自:中国“热钱“无间道,IT经理世界,2011年第5期.

⑥ 相关数据引自:人民银行网站与美国联邦储备局网站.

⑦相关数据引自:吴敬琏.货币超量发行是通胀关键,中国广播网,http://www.zgjrw.com/News/2011321/home/662758615500.shtml.

[1]李占风,陈妤.我国货币流动性与通货膨胀的定量研究[J].数量经济技术经济研究, 2010(8):129~138.

[2]章通.结合通货膨胀分析我国民生问题[J].人力资源管理, 2010(6):30~31.

[3]王印焕.通货膨胀下人民生活的绝望——南京国民政府覆亡原因的细化[J].北京科技大学学报(社会科学版),2003(1):72~76.

[4]孔东民.通货膨胀阻碍了金融发展与经济增长吗?——基于一个门槛回归模型的新检验[J].数量经济技术经济研究, 2007(10):56~66.

[5]安宇宏.输入型通货膨胀[J].宏观经济管理,2010(11):63.

[6]江凯.输入型通货膨胀视角下的物价稳定问题研究[J].金融与经济, 2010(8):49~52.

[7]张超.长期输入型通胀的隐忧与应对[J].中国金融,2011(3):73~74.

[8]张同龙.需求拉动,还是投资推动——基于新一轮通胀周期的实证研究[J].经济管理, 2010(1):9~17.

[9]王一鸣,赵留彦.通货膨胀与股票收益:需求冲击与供给冲击效应分解[J].系统工程理论与实践,2010(12):2190~2202.

[10]范志勇.成本推动型通货膨胀的含义、甄别和反通货膨胀政策:一个文献研究[J].世界经济,2010(1):123~139.

[11]何海峰.2010:通货膨胀预期下的中国货币政策[J].银行家, 2010(1):23~28.

[12]刘莉亚.新汇率制度下我国外汇储备最优币种结构配置的理论分析与实证计算[J].财贸经济, 2009(11):24~29.

[13]高鸿业主编.西方经济学(第四版)[M].北京:人民大学出版社,2007.

[14]李海海,曹阳.外汇占款的通货膨胀效应——基于1998-2005年的实证分析[J].中央财经大学学报,2006(11):38~42.

[15]陈国辉,段鹏.我国外汇储备与通货膨胀[J].经济管理,2007(1):26~31.

[16]苏剑.中国目前的通货膨胀:特点、成因及对策[J].经济学动态, 2011(1):30~34.

[17]方先明,裴平,张谊浩.外汇储备增加的通货膨胀效应和货币冲销政策的有效性——基于中国统计数据的实证检验[J].金融研究, 2006(7):13~21.

[18]黎友焕,王凯.热钱流入对中国经济的影响及其对策[J].财经科学, 2011(3):34~40.

[19]方勇,吴剑飞.中国的通货膨胀:外部冲击抑或货币超发——基于贝叶斯向量自回归样本外预测模型的实证[J].国际金融研究, 2009(4):72~78.

[20]赵昕东,耿鹏.中国通货膨胀成因分解研究[J].数量经济技术经济研究, 2010(10):78~89.

[21]余力,陈红霞,李沂.我国通货膨胀的严重性及生成机制研究[J].经济学动态, 2010(11):60~66.

[22]余力,孙永权.基于货币超经济发行视角的流动性过剩治理[J].当代经济科学, 2008(1):47~56.

[23]和立道,范修礼.扩张政策下的货币因素分析——基于中国长期超额货币供给视角分析[J].经济问题探索,2010(2):75~80.

[24]闫坤,张鹏.全球经济低速增长与通胀“迷局”下的积极财政政策分析[J].财贸经济, 2010(2):43~50.

[25]罗煜.货币供给、产出与价格关系的实证研究——从货币供应量目标到通货膨胀目标制[J].制度经济学研究,2006(2):126~144.

[26]陈炳才.用结构性货币政策应对和治理通货膨胀[J].经济学动态, 2010(6):63~68.

[27]林发彬.对人民币汇率和通货膨胀的思考[J].亚太经济,2007(6):31~35.