水土保持与荒漠化防治专业本科培养方案中课程设置问题的探讨

吴发启 王 健

(西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌 712100)

课程及课程设置在教学方案制定中处于非常重要的地位,或者说是教学方案得以具体落实的关键措施。然而课程设置又是一项相当复杂的系统性工作,受到多种因素的制约。目前,水土保持与荒漠化防治本科专业存在专业名称相同但不同院校间讲授的知识差异很大的问题。这使该专业的人才培养规格难以对比和衡量。为此,笔者对北京林业大学、西北农林科技大学、甘肃农业大学、内蒙古农业大学、山西农业大学、山东农业大学、黑龙江大学、吉林农业大学、沈阳农业大学、辽宁工程技术大学、西南大学、四川农业大学、贵州大学和南昌工程学院14所高等院校水土保持与荒漠化防治本科专业培养方案中的课程设置进行了分析,对水土保持与荒漠化防治本科专业课程设置的依据和原则以及改革方案进行了探讨,以供同行参考。

一、水土保持与荒漠化防治本科专业课程设置的现状分析

通常,课程设置与进度安排是合为一体的,且为了一目了然往往用表格说明。这类表格大致包括课程类型、课程名称、课程编号、学分数、学时、学时分配、开设学期、开设单位等内容。其中,课程类型最为重要,起着提纲挈领的作用;其他较为重要的内容就是课程学时和开设学期的安排。

(一)课程类型的划分

课程类型的实质就是对为了完成专业培养目标和要求而开设的全部课程的分类,其目的是使学生对课程结构、功能和相互间的关系有简明扼要的认识,以指导其顺利完成学业。1999年,北京林业大学王礼先教授主持完成的“面向21世纪环境生态类专业教学改革”项目,将水土保持与荒漠化防治本科专业的课程划分为公共基础课、基础课、专业基础课、专业课、公共基础类选修课以及专业基础和专业选修课6大类[1]。此后,随着专业结构和层次的不断完善,以及社会发展对人才需求的多样化、多类型特征的日益显现,再加上大学毕业生自主择业的就业形势成为主流,人们不得不开始考虑应该开设什么样的课程和采用什么样的教学方式才能基本满足新形势的要求。

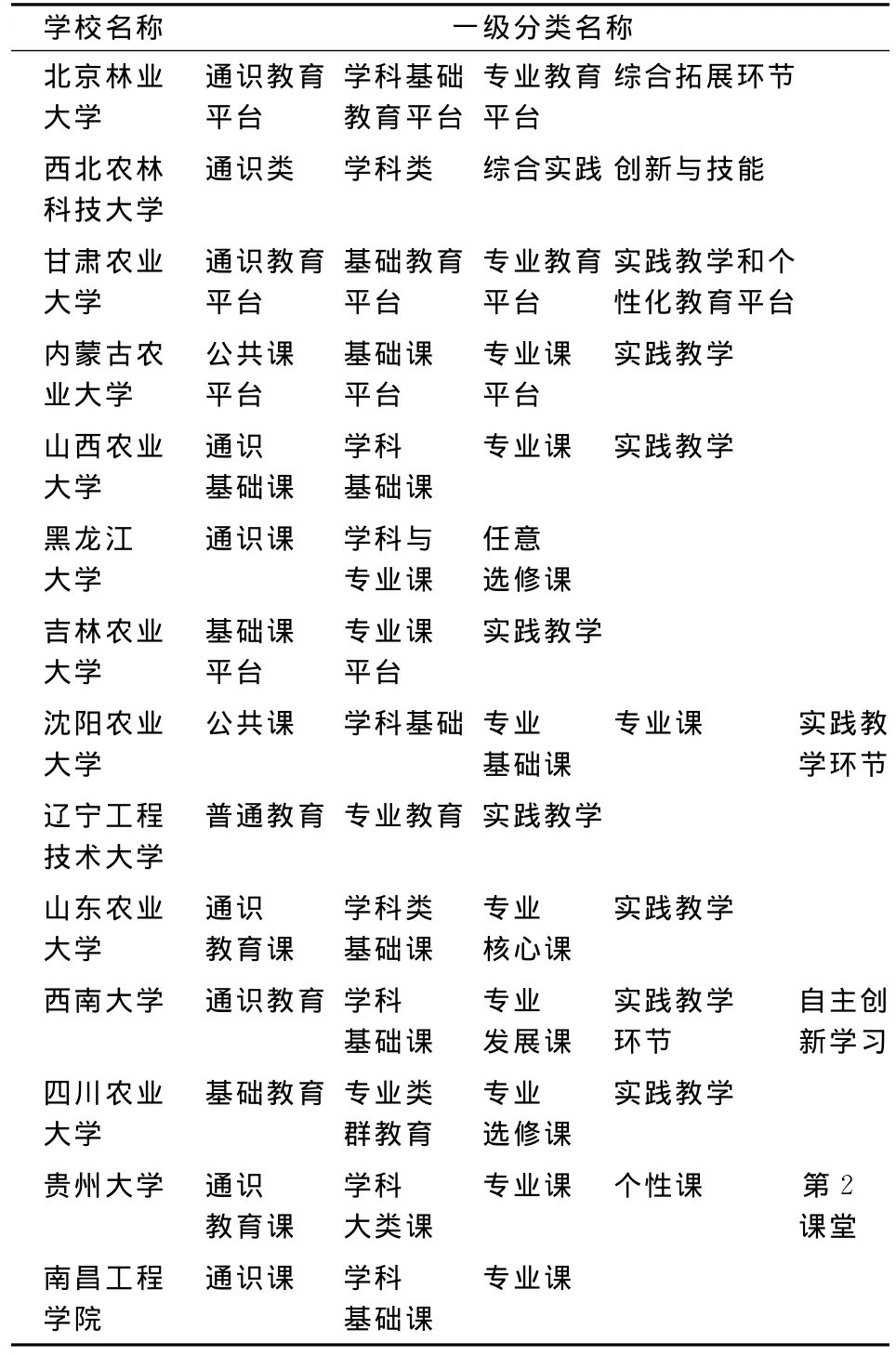

目前,基本达成的共识是水土保持与荒漠化防治本科专业应该培养厚基础、宽口径、强能力和高素质的复合型人才[2]。但是,这一共识是在较高层面上形成的指导性理论,其如何在本科教育阶段得以落实才是人们关注的焦点。于是,在原来的水土保持与荒漠化防治本科专业课程分类基础上,在“百家争鸣、百花齐放”思想的指导下,又不断增添了新的课程分类名称和新内容。从笔者收集到的资料看,从基础教育到专业教育,各院校的课程分类系统差异明显,详见表1所示。

表1 水土保持与荒漠化防治本科专业课程的一级分类

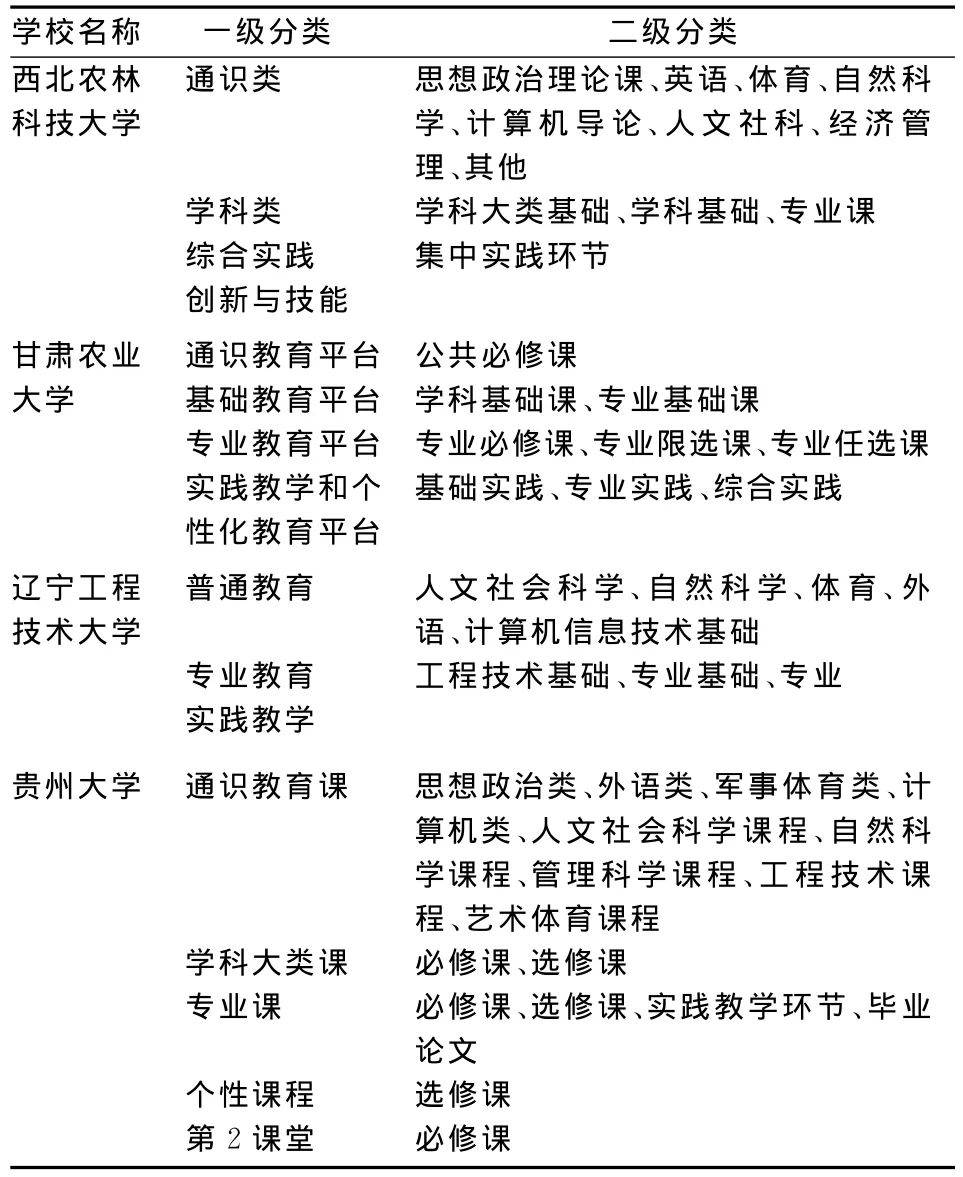

但是,在一级分类差异较大的情况下,水土保持与荒漠化防治本科专业课程的2级分类比较简单。除了西北农林科技大学、甘肃农业大学、辽宁工程大学和贵州大学(详见表2)外,其他院校都直接把必修课程与选修课程或者具体的课程作为课程的2级分类。

通过对表1和表2进行综合对比分析不难发现,目前人们对水土保持与荒漠化防治本科专业课程的分类在理解上还存在着个性化的特点,所以课程的1、2级分类名称及其所在的位置还很不稳定。

(二)课程的学时安排

学时,即教学的时间,包括总学时和单门课程的学时。课程学时是课程设置的基本单元,具有很重要的地位。课程学时的确定除了受课程本身内容的多寡、授课方式等因素的影响之外,还与课程体系中课程门数的多少有关。而课程的数量主要受人们对专业内涵和高等教育层次结构特点的理解以及社会需求与本科教育的科学对接等因素的影响。总的来说,课程数量并不是越多越好,关键是要设置得科学适度。

表2 部分院校水土保持与荒漠化防治本科专业课程的分类系统

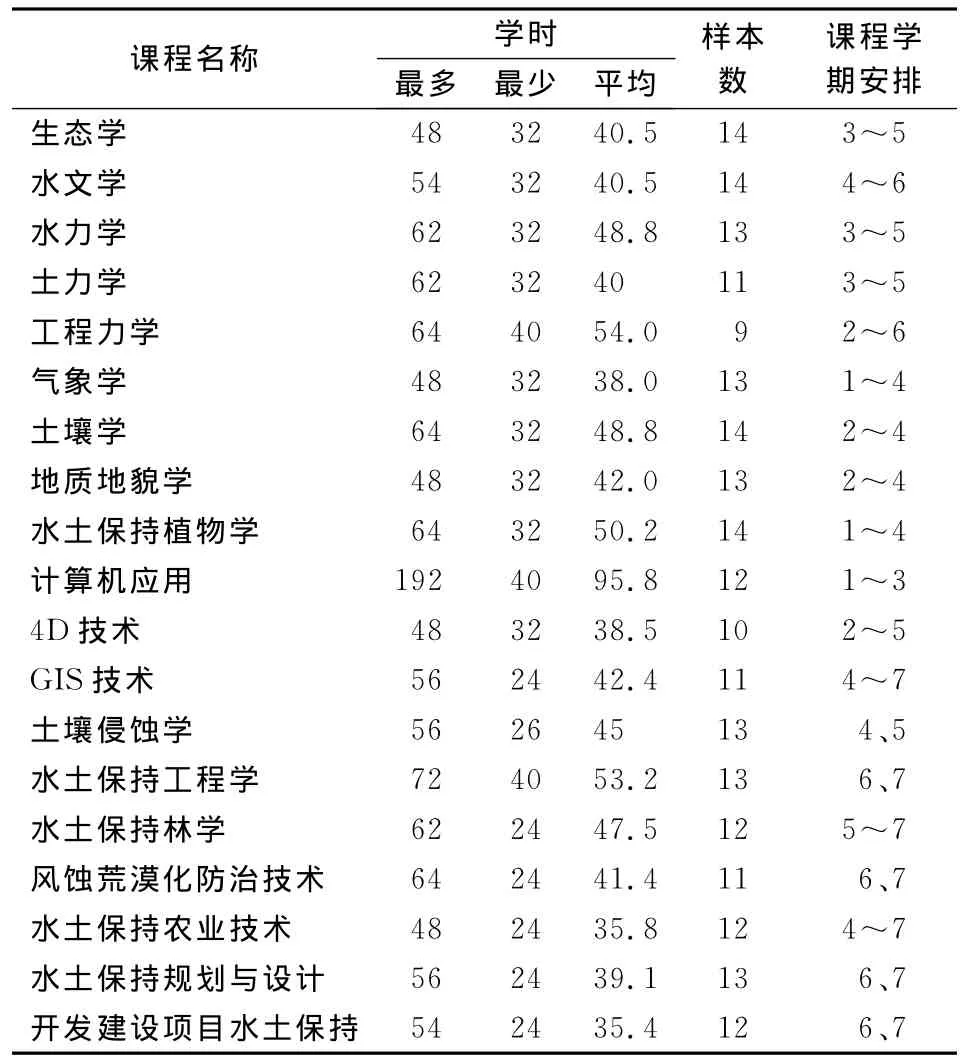

因此,笔者在2006年相关研究的基础上,从专业内涵、培养目标、社会需求和主干课程等角度,对当前水土保持与荒漠化防治本科专业课程的设置情况进行了分析,提出了以土壤侵蚀学、水土保持工程学、水土保持林学、风蚀荒漠化防治技术、水土保持农业技术、水土保持规划学和开发建设项目水土保持为核心的以及以生态学、水力学、土力学、工程力学、气象学、土壤学、地质地貌学、水土保持植物学、计算机技术应用、4D技术和GIS技术应用为支撑的由19门课程组成的专业素质课程体系[3]。如果这一认识合理的话,那么笔者认为在学时分配上应首先保证这些课程。

通过调查发现,目前14所高等院校水土保持与荒漠化防治本科专业对上述19门课程的学时分配(详见表3)差异悬殊。而这可能与各高等院校的师资结构和办学理念有关,也是导致水土保持与荒漠化防治本科专业人才培养规格难以对比衡量的主要原因。

(三)课程的安排顺序

从理论上讲,水土保持与荒漠化防治本科专业课程的安排顺序应是先基础、后专业,具体依次为公共基础课(通识类)→专业基础课→专业基础+专业过渡课→专业课→专业应用课。其中,“专业基础+专业过渡课”主要是指土力学、工程力学和土壤侵蚀学等课程,“专业应用课”主要是指水土保持规划学和开发建设项目水土保持等课程。但是,由于公共基础课安排存在的问题以及学生面临着就业、考研等问题,所以这一理想化的课程安排顺序难以实现,表3所体现的课程学期安排就是一个佐证。以目前的实际情况看,水土保持与荒漠化防治本科专业课程的安排顺序还只能根据各校的实际情况而定。

表3 水土保持与荒漠化防治本科专业主要课程的学时分配

二、水土保持与荒漠化防治本科专业课程设置的依据和原则

水土保持与荒漠化防治本科专业课程的设置应依据该专业本科人才培养方案中“培养目标与要求”的规定,以培养具有厚基础、宽口径、强实践、高素质、综合性、富有求实与创新精神的本科专门人才为宗旨。为此,在课程设置的具体操作中应遵循以下原则。

(一)相似性与差异性相结合的原则

事物的相似性与差异性的分析是自然科学对其研究对象进行类型划分时常采用的方法。同样,在课程设置中对课程类型的区分也要进行相似性与差异性的分析,也就是要对课程的内容和性质、课程间的相互关系、课程的主要服务对象、课程及课程类群在专业教学中的地位等进行分析,以便指导课程分类系统的建立。因此,笔者参照上文所述的课程安排顺序“公共基础课(通识类)→专业基础课→专业基础+专业过渡课→专业课→专业应用课”,将水土保持与荒漠化防治专业本科专业课程1级分类划分为通识类、学科类、综合实践类、创新与技能类,并在课程1级分类下进行2级分类。

(二)科学处理好“厚基础”与“宽口径”关系的原则

“厚基础”与“宽口径”的关系就像立体几何中长方体中“体积”与“边长”的关系一样。就人们对知识、文化、素质的渴望程度来说,当然是“体积”越大越好。可是,“体积”的增大与“边长”有关,而这个“边长”在本科专业人才培养中就是培养年限。本科教育阶段的学制通常是4年,所以在其基本不变的情况下处理好“厚基础”与“宽口径”的关系就显得极为重要。笔者认为,在培养年限有限的前提下,只能在“厚基础”与“宽口径”2者中取其一,而很难实现兼得。在对14所高等院校的调查中,笔者发现大多数高校对这一关系的处理都是强化文化素质、心理素质培养方面的课程,压缩专业素质培养方面的课程。这种做法可能是不得已而为之,但是社会用人单位对此的评价却不高。因此,笔者建议,在水土保持与荒漠化防治专业本科专业的课程设置中,“厚基础”应主要强调加强专业基础,或者是与专业密切相关的基础,如数学类课程、力学类课程、分析类课程和技术类课程;而“宽口径”只要达到本学科和相关2级学科的基本要求即可。

(三)加强和优化实践教学的原则

实践的效果对本科毕业生的就业和就业后的稳定性发挥着很大的作用。因此,水土保持与荒漠化防治专业本科专业应加强实践环节的统筹规划。除了要使实践环节的设置与专业人才培养目标的要求相符之外,还要特别重视课程设计、认知实习、专业基础综合实习和专业综合实习等实践环节,并在实习、实践的组织方式上多与生产部门、生产项目和科学研究项目相结合。只有这样,实践的效果才会更佳。

(四)综合性原则

水土保持与荒漠化防治专业服务的行业大都为艰苦行业,所以培养的专业人才必须具有吃苦耐劳的精神。这一精神的培养首先要依靠政治思想素质、业务素质、文化素质和心理素质教育来保障,所以水土保持与荒漠化防治专业本科专业的课程设置要强调综合性,注重课程类群间的平衡,不能够偏废;其次,要依靠理论与实践相结合的教学模式,使学生能够逐渐了解国情和行业特征等,并锻炼克服困难、经受挫折的坚强意志,从而具备为国家生态建设作贡献的愿望和毅力。

三、水土保持与荒漠化防治本科专业课程设置的建议方案

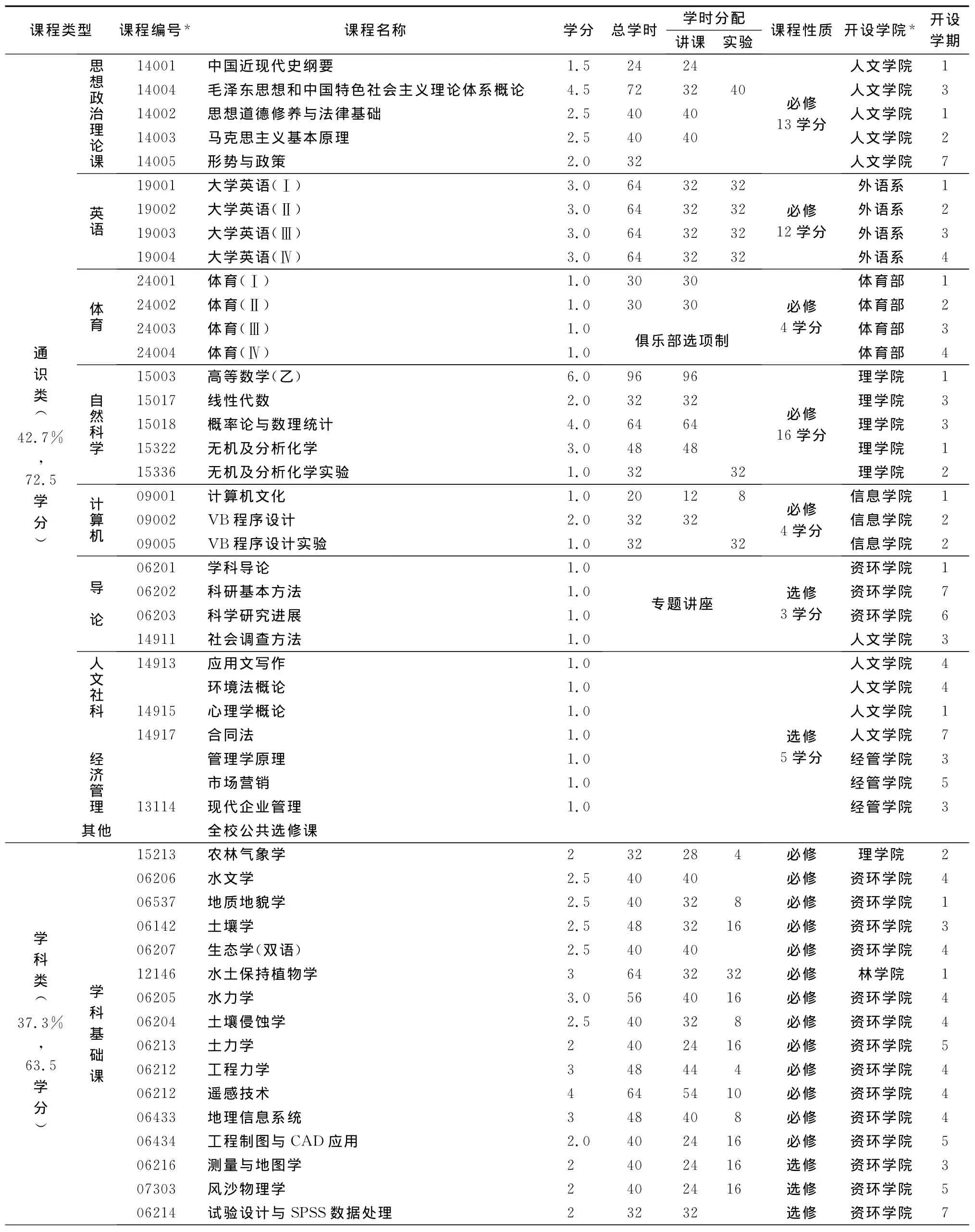

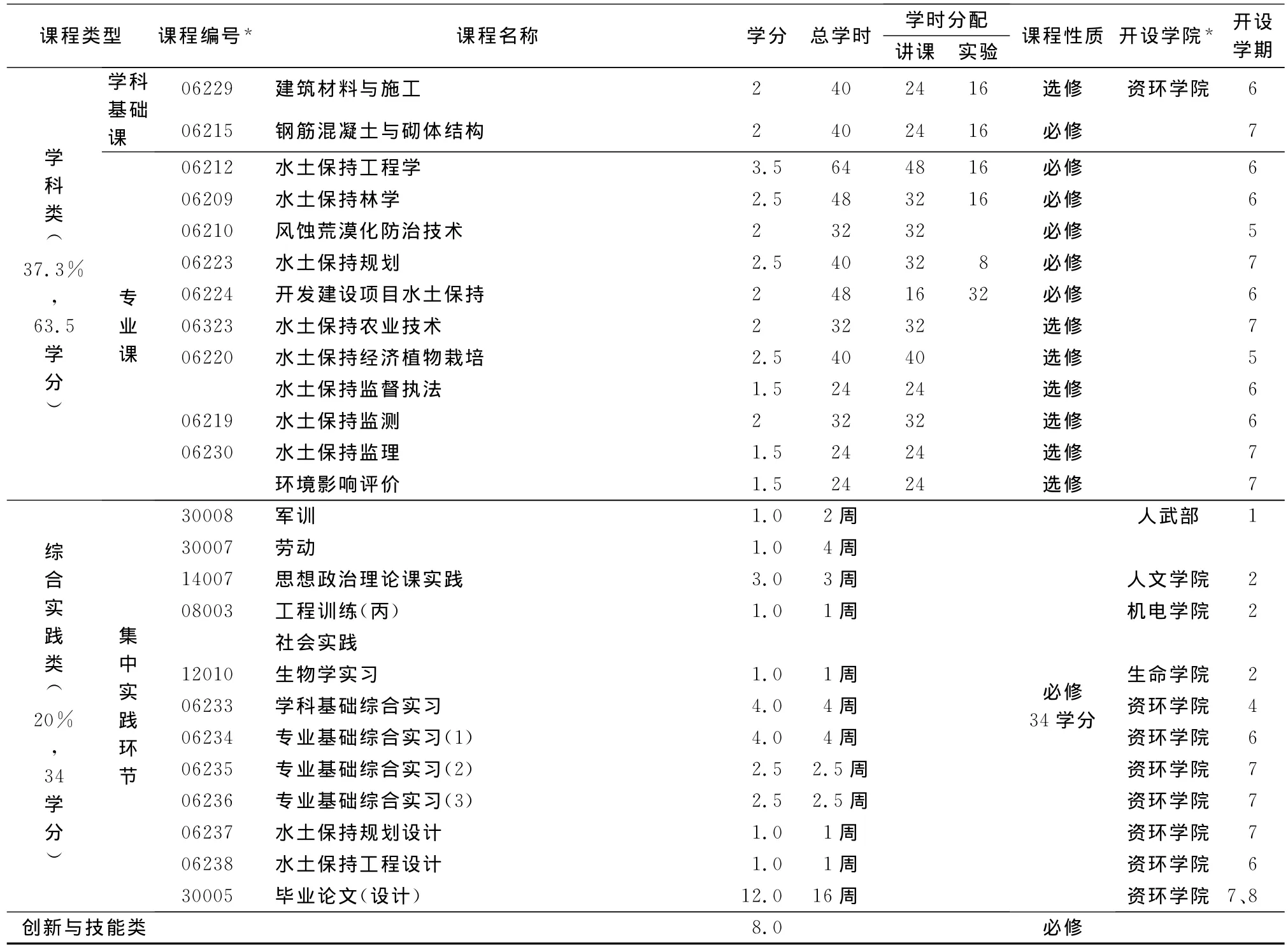

在上述原则的指导下,笔者提出水土保持与荒漠化防治本科专业课程设置的建议方案(详见表4),以供同行参考。

表4 水土保持与荒漠化防治本科专业课程设置体系

续 表

[1]04-02项目组.环境生态类本科教学改革方案研究[J].中国林业教育,1999,17(S1):20-34.

[2]吴发启.水土保持学科教学体系构建的思考[J].中国水土保持科学,2006,4(1):5-9.

[3]吴发启,王健.水土保持与荒漠化防治专业课程体系的建立[J].水土保持通报,2006,26(4):56-59.