大学本科生选修课程的情况分析——以西北农林科技大学水土保持与荒漠化防治专业为例

吴发启 王 健

(西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌 712100)

随着社会用人单位对人才水平要求的不断提高和高等教育改革的不断深化,在课程设置中不断增加选修课已成为一种趋势,但其效果怎样却值得人们深思[1-3]。笔者在对西北农林科技大学资源环境学院水土保持与荒漠化防治专业2007、2008、2009和2010级学生成绩单的统计和对2008级学生调查的基础上,对选修课作了分析,得出结果,以供参考。

一、选修课的选修情况

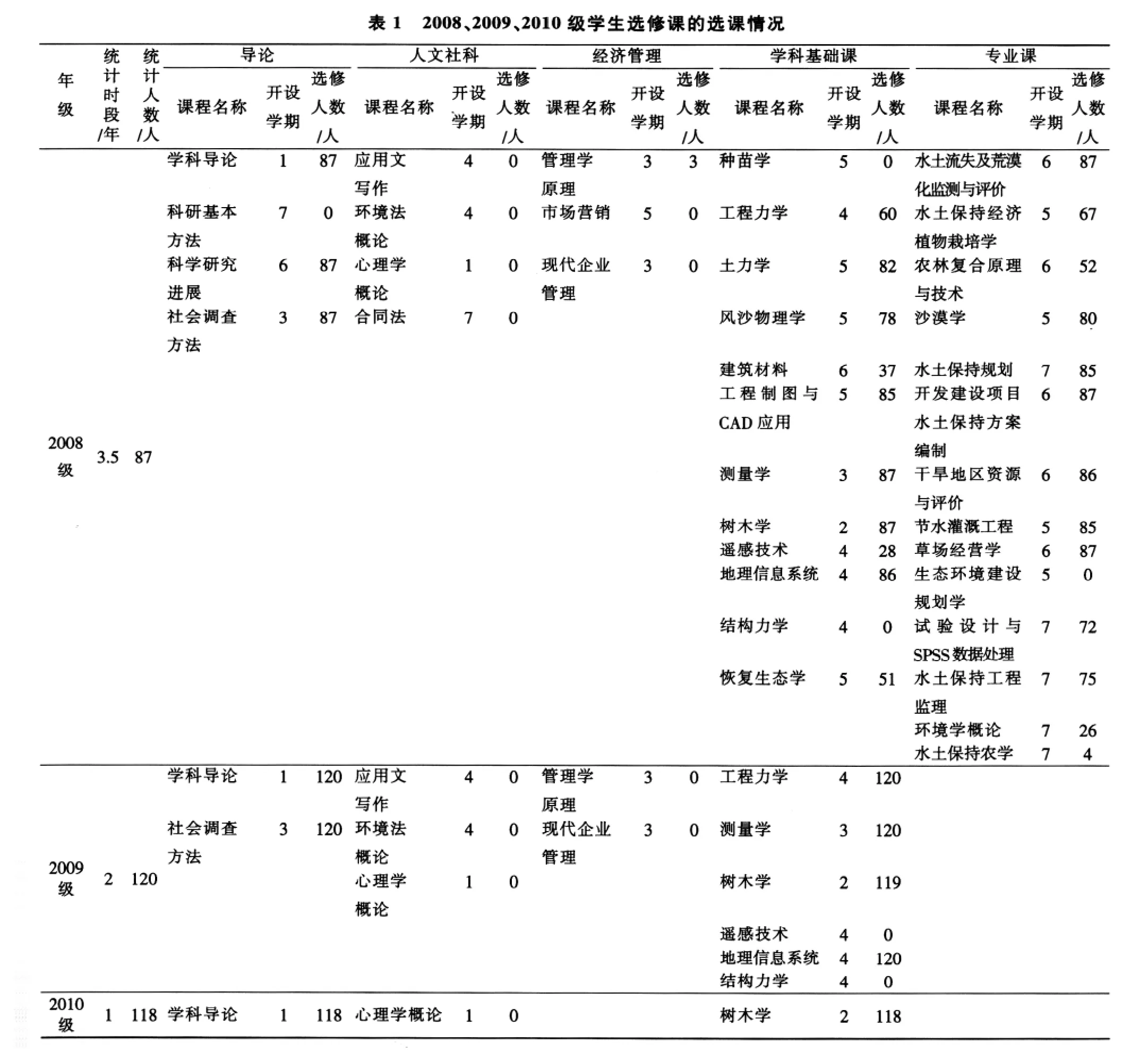

从调查统计的资料来看,2007级学生使用的是学校制定的2004版培养方案,2008、2009和2010级使用的是2008版培养方案。2004版的课程设置中,除必修课外,选修课包括了指选、任选(根据全校公共选修课开设安排,跨学科门类选修5学分)和选修3大类课程。指选课有“学科导论”等6门课程,选修课为“文献检索”等24门课程,任选课中除公共选修课外,还有“水土保持经济植物栽培学”等12门课程。2008版的方案将选修课作了简化处理,均统一为任选课,包括了通识类选修课(除公共选修课外,保留了11门课程)、学科基础选修课12门和专业选修课14门。本次统计的情况如下。

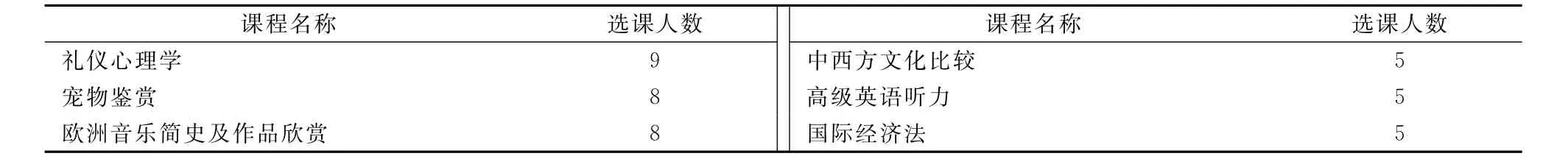

2007级,统计学生人数60人。指定选修课“学科导论”“科研基本方法”“水土保持工程学”“林业生态工程学”“荒漠化防治工程学”和“水土保持规划学”6门课程,学生全部选修。选修课“沙漠学”“风沙物理学”和“生态环境建设规划学”因为是选修课中确定的必选课,故全部学生都进行了选修。除此之外,“水土流失及荒漠化监测与评价”“土力学”“工程制图”“水土保持信息管理系统”“自然地理学”和“地图学”60名学生也全部进行了选修。其次选修课的选修人数排序为:“地学概论”,59人;“工程CAD”,35人;“水土保持监理”,25人;“文献检索”“网络应用基础”“遥感技术”“环境学概论”“测量学”“工程项目管理”“植物保护学”“草地学”“结构力学”“施工技术”和“水资源概论”等11门课程无人选修或选修人数很少。2004版方案中,任选课是针对水土保持与荒漠化防治专业下设的3个方向而设定的。因此,学生的选课是在确定了方向的前提下进行的。其中,水土保持林草方向(4门课程),18人选修;水土保持工程方向(4门课程),26人选修;荒漠化防治方向(4门课程),16人选修。公共选修课中,选课人数大于等于5人的课程有23门,他们的排序为:“大学生职业指导”,39人;“农业生态学”“病毒学”“大学生健康教育”,21人;“昆虫世界”,17人;“文学鉴赏”“数据处理方法”,10人;“茶文化”“免疫学与生物药物学”“真菌世界”,9人;“园林与旅游法规”,8人;“经济犯罪”“桥牌艺术”,7人;“婚姻与继承法”“昆虫与农业”“动物行为学”“环境法”“交响音乐欣赏”和“法律电影与法学教育”,6人;“医药生物信息交点热评”“英汉互译实践与技巧”“货币银行学”“基础蛋白质组学”,5人。2008、2009和2010级学生选课的统计情况详见表1和表2。

?

表2 2008级学生公选课的选课情况

续 表

二、对选修课选修情况的分析

从统计结果可以看出,2007级学生因受培养方案的限制,对专业基础课和专业选修课的选择余地很小,从而使选修课的门类相对集中。而2008、2009和2010级学生由于2008版培养方案在选修课中自选度的提高而使其选择方向增大。他们的共同特点是在公共选课的选修中充分体现了个性特征。为了进一步探究其原因,作者以2008级学生为对象进行了问卷调查。

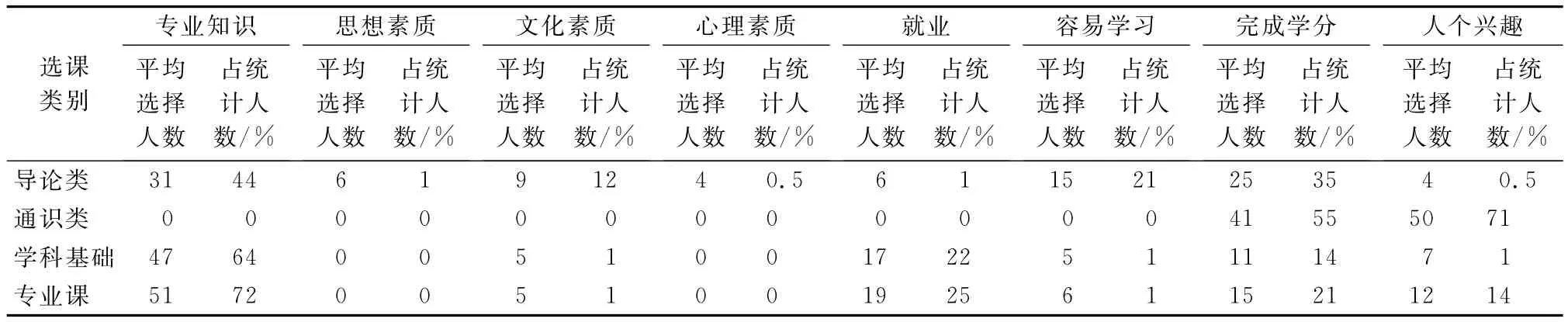

问卷发出71张,收回71张,全部有效。问卷的内容包括了选修课门类、课程名称、开设学期、学分、选课原因和所选课程的后评估等内容。其中,选课原因包括增加专业知识、提高思想素质、文化素质和心理素质、为了就业、课程容易学习、为了完成学分、属于个人兴趣等,统计结果详见表3。

表3 2008级学生选课原因的调查

(一)学生选课目的的分析

由表3可以看出,学生对导论、学科基础和专业课3大类选修课的认识基本上相一致。大多数学生是为了增加专业知识、就业和完成学分而选的,在学科基础课和专业课这2类中,以增加专业知识为目的同学占到64%和72%,其次为就业。而通识类课程,体现学生个人兴趣的占统计人数的71%,完成学分占到统计人数的55%,选课的随机性很大。

(二)选修课开设效果的后评估

对已选学课程的后评估,学生的反映不一。具体表现为:①导论选修课中,有45人认为“社会调查方法”没有必要开设。②学科基础选修课中,有14人认为“树木学”课不必开设;15人认为“地理信息系统”课不必开设。③专业选修课中,有16人对“水土流失及荒漠化监测与评价”、18人对“水土保持经济植物学”、17人对“农林复合原理与技术”、29人对“干旱地区资源与评价”、24人对“节水灌溉工程”、22人对“生态环境建设规划”的学习不认可。进一步与这些同学座谈后得知,“社会调查方法”课接触实际太少,实用性差;而学科基础和专业课的选修课中的一些课程与必修课的内容重复过多,新知识点少。

综上所述,大学本科生对待选修课的认识是明确的,且多按照自己的意愿去选修课程,因此加强课程的实用性、减少内容重复、增加新的知识点,提高课程质量是学生们对选修课的基本要求。

三、对选修课程改革的建议

(一)明确选修课的设置目的

学生学习选修课的直接目的在于增加专业知识、方便就业和完成学分,那么在开设选修课时就应密切联系学生学习的目的,因势利导,充分帮助学生利用选修课的学习,对本专业所在的学科领域进行更深入的研究,对本专业相关的学科进行更深入的了解,同时强化学生在非专业方面的素质,提高学生创新能力。因此,针对本专业而言,导论和通识类课程应以强化学生综合素质为主要目的,学科基础和专业课课程应重点强化学生对本学科领域的深入研究,增加选修课的数量和门类,提高选修课在课程体系和时数中所占的比例,鼓励教师开设能够反映科学研究新成果的选修课。只有这样,才能满足学生的不同兴趣和发展需要,增强学生的专业知识和技能,提高学生的综合素质。

(二)优化选修课课程内容

1.扩充选修课的知识点

选修课开设的目的在于扩大学生知识面,丰富学生专业及科学文化知识。通过选修课的学习,有助于开阔学生视野,养成学生多角度的思维方式,为学生提供一个了解其他专业知识的机会,并为日后的工作学习打下一定的基础。该类课程应扩充课程知识点,传输相关专业基本知识,使学生通过学习激发起求知欲、好奇心和学习兴趣。

2.构建完备的教学大纲

学生在选课时实行网上选课,大多数学生对课程了解不多,而“课程名称”是学生选课的唯一标准。学生对所选课程除了名称之外知之甚少,对选修课开设的内容并不了解,属于盲目选课。因此,应加强课程内容建设,构建完备的教学大纲,使学生能够清楚了解所选课程基本情况,做到有的放矢。

3.强化选修课的实用性

从选修课选课原因可以看出,绝大多数同学是为了增加专业知识,以便就业。选修课的开设应强化应用知识的教学,培养合格的专业人才,学习的最终目的就是为了将所学到的知识和技能较好地展现出来,在实践中加以利用,以适应社会需求。

(三)建立完善的学生选课服务体系

各门选修课之间有一定的逻辑层次和递进关系,要与必修课起到相辅相成的作用,所有专业课程可以说是一个有机整体,构成一个科学合理的体系。为了减少学生对选修课的盲目性和随意性,为学生的选课建立一个完善的服务体系,指导学生对选修课进行科学的选修,可以建立专门的选课平台让学生在选课之前就能了解拟选课程的详细情况,同时找一些富有经验的老师担任学生选课指导,帮助学生制订个人学习计划,指导学生选课,最大限度地减小学生选课的随意性和盲目性,提高学生选课的质量。

(四)加强选修课的管理

加强对选修课的教学管理,是达到开设选修课目的的有效手段。学校一方面要对教师开设的选修课加强管理,构建高质量的选修课教学;另一方面要完善选修课的考核,改革传统的单一考试方式。同时还要通过各个教学环节,强化对学生学习选修课的管理,如不定期检查学生出勤率、重视课后作业的评价和批阅、将学生学习情况向所在院系及时反馈,从严组织教学,严格对选修课的考核,把考试成绩与平时成绩有机结合进行评价,全面提高选修课的教学质量。

[1]冯意心.高等院校公共选修课的现状研究[J].林区教学,2011(9):72-73.

[2]王乐忠,李轶天.对高校选修课的若干探索[J].中国煤炭经济学院学报,2002,16(3):277-279.

[3]李兴军.高校选修课制度的思考[J].化工职业技术教育,2011(1):20-22,25.