电针公孙和内关穴对胃溃疡大鼠血清SOD及胃窦前壁粘膜影响的实验研究*

马杭琨,李天娇,崔良慧,王朝阳

(北京中医药大学,北京100029)

胃溃疡是胃粘膜的侵袭因素超过防御因素和修复能力的结果。正常生命体在代谢过程中会产生氧自由基,加之一些外界因素也能促使氧自由基的浓度升高,而这些氧自由基若不能及时清除,就会引起生物膜的过氧化损伤。正常胃黏膜上含有大量的巯基,而氧自由基可以作用于胃黏膜上的巯基使其蛋白质变性、酶失活,从而引起了胃粘膜损伤。有研究人员在研究中药治疗胃溃疡时发现,中药可从神经内分泌免疫网络基础上对胃溃疡产生治疗作用,通过调节脑及胃内自主神经的神经内分泌免疫功能,从而对机体进行整体调节,改善胃溃疡症状,针灸的治疗作用也相类似。笔者通过观察胃溃疡大鼠血清SOD及胃窦前壁粘膜的病理变化,来探讨电针公孙和内关穴是否对胃溃疡有治疗作用。

1 材料与方法

1.1 实验动物 健康Wistar大鼠50只(购自维通利华实验动物技术有限公司),体重(220±30)g,雄性。

1.2 实验动物分组 随机选4只大鼠进行预实验,之后在46只大鼠中,随机选10只大鼠作为空白对照组,剩下的大鼠进行造模,造模后将存活的30只老鼠分为3组,每组10只,分为模型对照组、药物对照组和电针治疗组。

1.3 动物模型制作 大鼠实验前禁食不禁水24 h,灌胃无水乙醇1 ml/只。于造模后,电针治疗组针刺公孙和内关穴,应用持续脉冲电流,频率2 Hz,强度2 mA;药物对照组灌胃谷氨酰胺0.1 g/kg;模型对照组在相同时间抓取外不作处理。

1.4 观察方法

1.4.1 表现观察 观察大鼠的毛色、食欲、活动等状况。

1.4.2 病理切片观察 于治疗后,处死大鼠,分离鼠胃,以弯眼科剪插入幽门断端,沿大弯侧剪开鼠胃,观察大鼠胃窦情况。之后剪取包括溃疡部分的胃窦组织约0.5×1.0 cm的组织块,置于4%甲醛液内固定24 h后,常规脱水,沿纵轴方向石蜡包埋,5 μm厚切片,HE染色,光镜观察。

1.4.3 血清SOD活性观察 于治疗后心脏取血,离心取血清,用SOD试剂盒(购自南京建成)检测SOD。

1.4.4 数据的统计学处理 统计资料以均数±标准差(x¯±s)表示,组间比较采用t检验,P<0.05为有统计学意义。

2 结果

2.1 表现观察 大鼠造模后,出现被毛乍起、蓬松,不欲饮食,活动减少,倦卧嗜睡。前4天上述症状最为明显,随后逐渐缓解,被毛光泽有所恢复,饮食和活动稍好于前几日。空白对照组大鼠健康如初,未见明显异常。

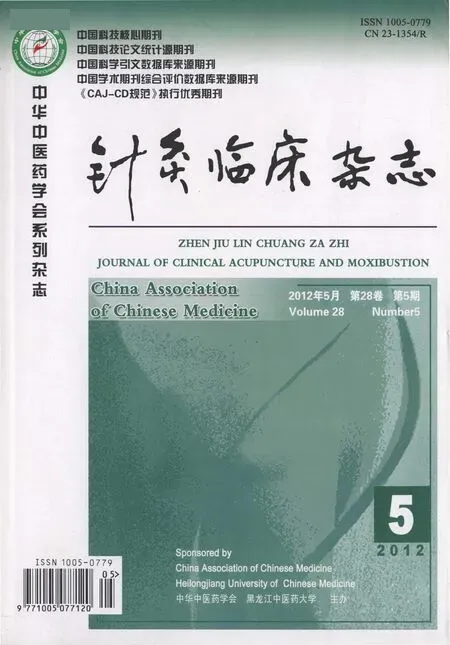

2.2 病理切片观察 空白对照组大鼠胃窦壁结构基本完整,未见明显的炎性细胞浸润。见图1。

图1 空白对照组

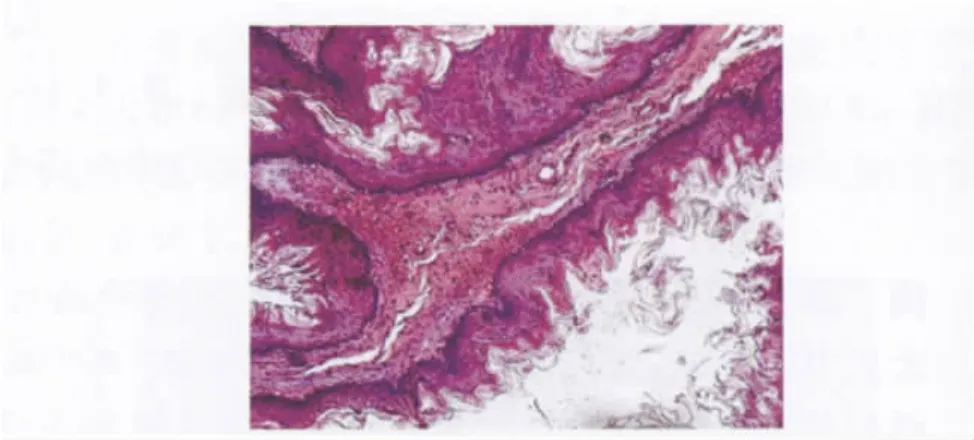

模型对照组大鼠胃窦壁结构破坏。表面组织坏死,其下可见肉芽组织,并有炎性细胞浸润,溃疡周围粘膜腺体间质有充血、水肿。肌层和浆膜被破坏,近浆膜面见有瘢痕组织。见图2。

图2 模型对照组

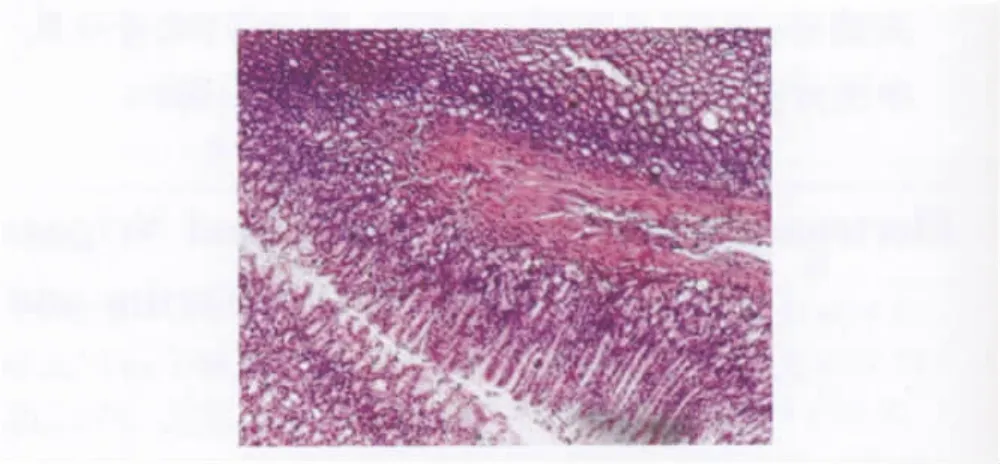

药物对照组大鼠溃疡处胃窦壁结构基本恢复,胃窦壁具有一定厚度,坏死组织已基本消失,溃疡周围粘膜腺体间质充血、水肿情况减轻,粘膜下层可见肉芽组织,小血管壁较厚,有少量炎性细胞浸润。但未见肌层,浆膜面新生结缔组织疏松。见图3。

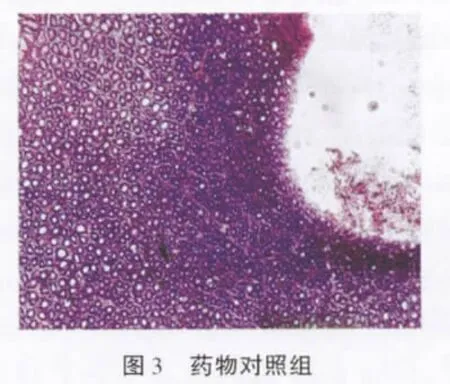

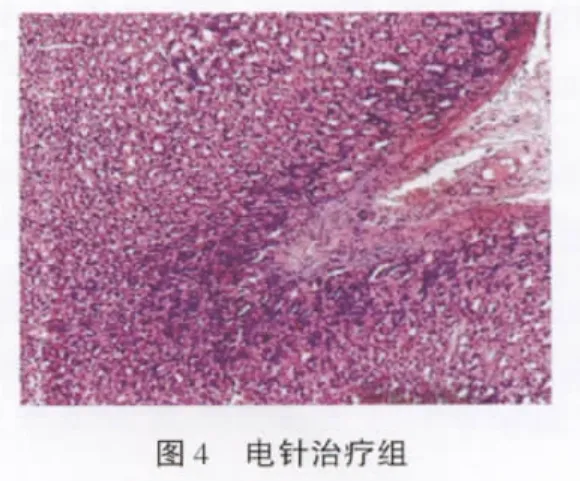

针灸治疗组大鼠胃窦壁结构完整,胃窦壁较厚,未见坏死组织,粘膜腺体完整,无充血水肿。可见极少量中性粒细胞,浆膜结构完整。见图4。

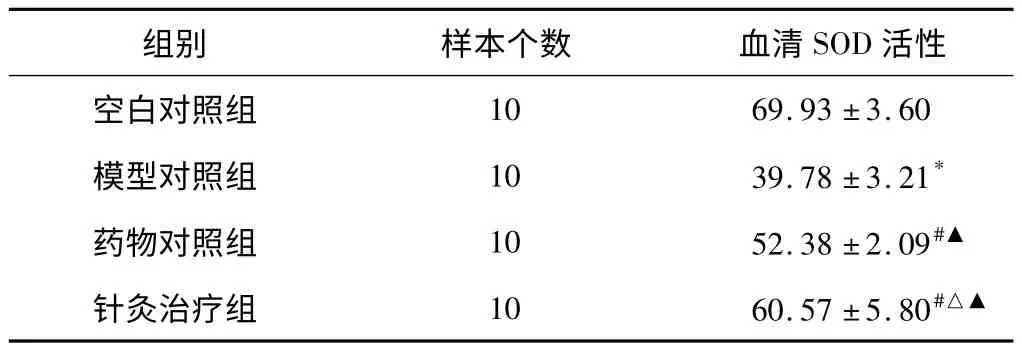

2.3 血清SOD活性统计结果 见表1。实验结果显示,空白对照组和模型对照组两组比较,其SOD活性有显著差异(P<0.01);药物对照组和针灸治疗组两组比较,其SOD活性没有显著差异(P>0.05)。药物对照组和针灸治疗组分别与模型对照组比较,其SOD

活性有明显差异(P<0.05);而药物对照组和针灸治疗组分别与空白对照组比较,其SOD活性没有明显差异(P>0.05)。实验结果提示针灸治疗组和药物治疗组效果相当,都可以提高血清SOD活性,使之接近正常,对治疗胃溃疡有明显效果。

表1 各组对血清SOD活性的影响(±s)

表1 各组对血清SOD活性的影响(±s)

注:与空白对照组比较,*P<0.01,▲P>0.05;与模型对照组比较,#P<0.05;与药物对照组比较,△P>0.05。

活性空白对照组组别 样本个数 血清SOD 10 69.93 ±3.60模型对照组 10 39.78 ±3.21*药物对照组 10 52.38 ±2.09#▲针灸治疗组 10 60.57 ±5.80#△▲

3 讨论

胃粘膜在面临损害,如胃粘膜缺血、各种应激反应、化学物质作用时,机体可产生大量的氧自由基,氧自由基与胃粘膜中的不饱和脂肪酸结合,造成脂质过氧化损害。胃黏膜中含有较高浓度的巯基,氧自由基导致胃黏膜损伤的机制就是作用于巯基使其蛋白质变性、酶失活。超氧歧化酶(SOD)能有效地清除氧自由基从而抑制胃粘膜中的脂质过氧化反应,使细胞膜的化学性质变得稳定[1]。机体内SOD活性可反映机体抗氧化反应的能力。本实验研究也证实,SOD活性与胃溃疡损伤指数呈相关性,因此认为超氧歧化物活性的降低是导致胃粘膜损伤的重要原因之一。

中药对实验性胃溃疡的作用主要从减弱胃溃疡的攻击因子、增强胃黏膜防御因子、改善中枢神经功能和增强胃动力几方面考虑。有研究者从对神经内分泌免疫网络对中医药治疗胃溃疡进行研究,认为某些中药可调节脑及胃内自主神经分泌的紊乱,改善胃溃疡症状。针灸的治疗作用也类似,有实验发现针灸还能刺激胃黏膜细胞增殖[1]。

明代刘纯的《医经小学》中最早记载了“公孙冲脉胃心胸”,现代研究显示,电针公孙、内关穴可能通过神经传导对胃起到调节作用。内关、公孙两穴配伍电针后,两穴的阳性标记运动神经元树突野延伸至Ⅶ、Ⅵ、Ⅴ板层,并特异性地与中间外侧核、中间内侧核联系。因此推测内关、公孙穴与胃等内脏之间可能存在着内关、公孙穴→躯体传入神经→第Ⅸ板层→第Ⅶ、Ⅵ、Ⅴ板层、中间外侧核、中间内侧核→孤束核→交感神经、副交感神经→胃等内脏的调节关系[2]。在治疗胃溃疡疾病时常以胃经的足三里为主穴,配合公孙和内关穴使用。现代研究表明,电针足三里与内关、公孙穴不同配伍能提高胃黏膜EGF含量,促进NO的合成与释放,起到对胃黏膜的保护作用。内关、公孙与足三里穴单独配伍没有明显地增效作用,而两穴合用时可有明显增效作用[3]。且有关研究显示,针刺对提高胃组织总SOD的活性、降低胃组织MDA的含量有一定的作用,尤其在针刺后3 h时段其修复作用较明显[4]。

本实验研究显示,模型对照组与空白对照组相比大鼠血清SOD活性明显降低(P<0.01),大鼠抗氧化反应能力降低。而在通过药物治疗和电针公孙、内关穴进行干预后,大鼠血清SOD活性与模型对照组相比有显著提高(P<0.05),并与空白对照组血清SOD活性值相近(P>0.05),且电针治疗组大鼠血清SOD活性略高于药物治疗组。结果提示电针公孙和内关穴不仅可从神经传导路径对胃起到调节作用,还能通过有效提高血清SOD活性,使其接近正常大鼠血清SOD活性,从而提高大鼠抗氧化反应能力,促进大鼠胃粘膜的愈合,发挥抗溃疡作用。

[1]潘凯.中医药治疗实验性胃溃疡进展[J].浙江中西医结合杂志,2009,19(1):57 -59

[2]林锓武,陈以国,蔡定芳.内关、公孙配伍相关性的神经解剖学研究[J].上海针灸杂志,1999,18(6):25 -28

[3]王灵,彭楚湘,周国平,等.电针足三里与内关公孙不同配伍对胃黏膜损伤大鼠NO EGF的影响[J].中医药学刊,2006,24(11):2051-2052

[4]孙阿娟,袁英,谢元华,等.电针足三里对酸化乙醇致大鼠胃黏膜损伤胃组织总SOD、MDA影响的时效关系研究[J].上海针灸杂志,2005,24(1):39 -41