铺灸电联治疗腹泻型肠易激综合征临床观察

张 蕊,徐亚莉,赵爱玲

(甘肃中医学院,甘肃兰州730000)

腹泻型肠易激综合征(diarrhea type of irritable bowel syndrome,D-IBS)是一种常见的以腹痛腹泻及慢性间歇性排便习惯和粪便性状改变为特征的功能性肠病。IBS现在尚无明确病因,且经体格检查、实验室检查及电子肠镜检查,无器质性改变。中医学无肠易激综合征病名,多将D-IBS归属于“腹泻”、“泄泻”范畴。其发病机理与肝、脾、肾等有关。本院针灸科开展并应用铺灸治疗该病,观察到其症状缓解显著。兹报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

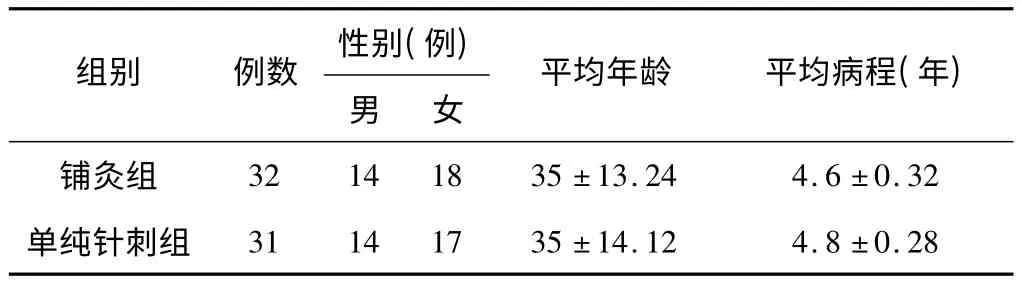

63例病例均为针灸科住院及门诊病人,按患者就诊顺序随机分为两组,其中铺灸组32例,男14例,女18例;年龄25~58岁,平均35岁;病程最长者10年,最短的1年。单纯针刺组31例,男14例,女17例;年龄24~56岁,平均35岁;病程最长者11年,最短的1年2个月。两组患者一般资料比较,统计无显著性差异(均P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组D-IBS患者一般资料比较(±s)

表1 两组D-IBS患者一般资料比较(±s)

组别 例数 性别(例) 平均年龄 平均病程(年)32 14 18 35 ±13.24 4.6 ±0.32单纯针刺组男 女铺灸组31 14 17 35 ±14.12 4.8 ±0.28

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 所有病例均采用2005年公布的罗马Ⅲ诊断标准[1]:(1)在最近的3个月内,至少每个月有3天出现腹痛不适症状反复发作,并具有下列中的2项或2项以上:①便后症状减轻;②排便频率改变;③粪质改变。(2)至少在诊断前症状持续3个月至6个月内出现,至少在观察期间腹痛或不适症状每周2天。根据粪便的性状又可分为4个亚型,其中以稀便(糊状便)或水样便排便比例≥25%,硬便或块状便排便比例<25%为腹泻型肠易激综合征(D-IBS)的诊断标准。

1.2.2 中医诊断标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[2]中有关泄泻肝郁乘脾证及脾胃虚弱证的诊断标准。肝郁乘脾型主症:腹痛腹泻且因情致不畅而发或加重,泻后痛减,脉弦;次症:胸胁胀闷,嗳气,食欲不振,舌质淡红,舌苔薄白。脾胃虚弱型主症:大便时溏时泻,饮食不节即发或加重,舌质淡;次症:食后腹胀,食欲不振,倦怠乏力,神疲懒言,苔薄白,脉细弱。具备主症两个症状和次症两个症状即可诊断。

1.3 纳入标准

符合腹泻型肠易激综合征诊断标准的自愿受试者,需签署自愿同意书。

1.4 排除标准

患者年龄大于60岁;治疗前曾进行其他治疗者;排除其他器质性疾病,如结缔组织病、传染性皮肤疾病、甲状腺功能亢进、糖尿病、全身神经肌肉疾病和重要脏器疾病,无腹部手术病史;女性处于妊娠期、哺乳期和月经期。

1.5 剔除标准

凡符合以下1条者为剔除病例:①不符合纳入标准而被误纳入者;②虽符合纳入标准而纳入后未曾按医嘱治疗者或未能完成治疗者;③治疗过程中出现严重不良反应、不良事件或其他并发疾病者。

2 治疗方法

2.1 铺灸组

铺灸材料:陈皮、广木香各50 g,白芍、炒白术各75 g,防风、黄连各50 g。诸药共研末备用。洞巾若干条,鲜姜泥、鲜姜汁、精制艾绒、95%乙醇、胶布、棉签若干。

铺灸施术部位:腹部以中脘到关元为中心向左右两侧延伸各4~5 cm,长约10~14 cm;背部以肝俞到大肠俞为中心向左右两侧延伸各4~5 cm,长约8~12 cm。

铺灸施术方法:①腹部腧穴铺灸法:患者取仰卧位,将洞巾铺于腹部暴露施术部位,棉签蘸鲜姜汁擦拭施术区域,后将铺灸药末均匀铺撒覆盖施术区局部皮肤,厚度为1~3 mm,后将姜泥做成和施术部位大小等同的长方体置于药末之上,厚约0.8~1.2 cm;再将精制艾绒制成长宽略小于姜泥,厚为约4 cm左右的长方形艾炷,置于姜泥之上,棉签蘸取95%乙醇均匀涂于艾炷上,点燃乙醇使其均匀燃烧,待患者感觉不适无法耐受时更换艾炷。每次3壮,最后去除艾炷,保留药末与姜泥,以胶布固定。嘱患者待其热感消失后,去掉胶布及铺灸材料。②背部腧穴铺灸法:采用俯卧位,方法同上。隔日1次,连灸10次,10次为一疗程,疗程间休息2天,治疗2个疗程。

2.2 单纯针刺组

选用1寸0.30×25毫针或1.5寸0.30×40毫针针刺。穴取:天枢、气海、脾俞、胃俞、大肠俞、上巨虚、中脘、关元、肝俞。行平补平泻手法,留针30 min。隔日治疗1次,10次为一疗程,疗程间休息2天,治疗2个疗程。

3 疗效观察

3.1 疗效评定标准

根据患者的症状变化情况及主要症状(腹痛、腹泻、排便频率及不适感等)进行分级。痊愈:无腹痛、腹泻症状,无不适感;显效:腹痛、腹泻症状减轻或排便每日1次,虽有不适感但不影响日常工作和生活;有效:腹痛、腹泻症状较明显及排便每日2~4次,偶可影响日常工作和生活;无效:症状明显,大便每日4次以上影响日常工作和生活,症状无改善或加重。

3.2 统计方法

采用SPSS13.0统计软件分析,计数资料进行卡方检验,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较使用t检验。

3.3 治疗结果

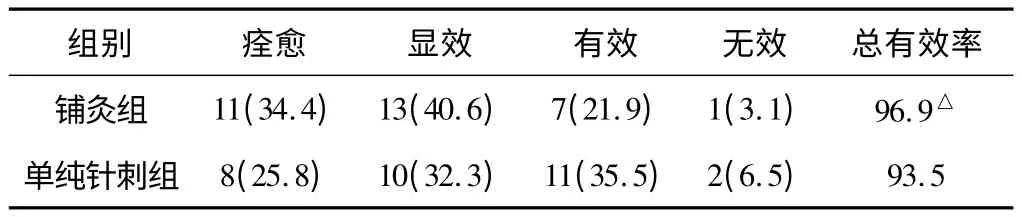

表2 两组临床疗效比较 例(%)

铺灸组中痊愈11例,显效13例,有效7例,无效1例,总有效率为96.9%;单纯针刺组中痊愈8例,显效10例,有效11例,无效2例,总有效率为93.5%。见表2,经铺灸与单纯针刺治疗后,两组疗效比较无显著性差异(P >0.05)。

3.4 不良反应

铺灸组在治疗中出现1例患者发生胶布过敏,遂改为纸质胶布。不影响治疗效果。单纯针刺组无不良反应。

3.5 随访

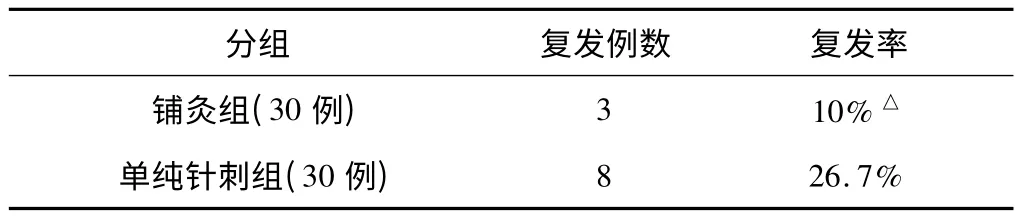

疗程结束2个月进行随访,铺灸组2例脱失,单纯针刺组1例脱失。两组症状复发率比较见表3,铺灸组复发率明显低于单纯针刺组。

表3 两组肠易激综合征症状复发率比较

4 讨论

腹泻型肠易激综合征以排便次数增多,粪质稀塘或水样便,腹部不适或疼痛,反复或持续发作超过1年为特点。腹泻型肠易激综合征的发生常与肝胆疏泄、脾胃运化和升清降浊功能的失调有关,其症状的加重又与情志因素或一些应激状态密切相关。忧郁恼怒、精神紧张易致肝气郁结,木郁不达,横逆犯脾,发为泄泻。《圣济总录》云:“脾胃怯弱,水谷不分,湿饮留滞,水走肠间,禁固不能,故令人腹胀下利。”《症因脉治》云:“脾气素虚,或大病后,过服寒冷,或饮食不节,劳伤脾胃,皆成脾虚泄泻之证。”故治疗时常采取疏肝解郁、健脾益气和胃的治疗方法。

药物铺灸疗法是现代灸药结合而成的一种新式灸法,也称“长蛇灸”,该法灸面广、艾炷大、火气足、温通力强,非一般灸疗所及,该法集腧穴、药物和艾灸优点为一体,从而将这些具有近似治疗作用的腧穴联合应用起到协同增效、扩大主治的作用,发挥最大的疗效[3]。药方中应用痛泻药方加减,痛泻药方具有补脾柔肝、祛湿止泻的作用,《医方考》云:“泻责之脾,痛责之肝;肝责之实,脾责之虚,故令痛泄”。方中白术苦甘而温,补脾燥湿以治土虚;白芍酸寒,柔肝缓急止痛,与白芍相配,于土中泻木;陈皮辛苦而温,理气燥湿、醒脾和胃,配防风具有燥湿以助止泻。广木香行气止痛。诸药相合可补脾胜湿止泻,柔肝理气而止痛,使脾健肝柔,痛泻自止。现代研究表明艾灸是一种双向、良性调节的疗法,具有止痛、提高痛阈[4]、增加毛细血管通透性,双向调节机体免疫[5]的作用。但就目前的现状来看,铺灸还缺乏统一的灸法指标,穴区缺乏统一的标准化规范,在材料、灸量、施灸方法等方面缺乏共识。这些因素都对铺灸的发展带来了一些困难,这还需要进一步的学习和研究,为铺灸疗法的进一步推广和应用提供有效的科学依据。

本研究采用铺灸与单纯针刺作比较治疗D-IBS,两组都取得了满意的疗效(P>0.05),但铺灸组作用更优于单纯针刺组。铺灸与针刺都具有简便快捷且经济的特点。然而铺灸组复发率明显低于单纯针刺组(P<0.05),铺灸组兼具无创伤、无痛苦的特点,且无明显副作用,更易于患者接受,值得临床推广。

[1]罗马委员会.功能性胃肠病罗马Ⅲ诊断标准[J].胃肠病学,2006,11(12):751-756

[2]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:140-143

[3]徐彦龙,杜元灏,徐秀梅,等.隔药铺灸治疗慢性非特异性溃疡性结肠炎[J].中国针灸,2010,30(4):289-297

[4]戚莉,李娜,刘慧荣,等.艾灸治疗IBS临床及其镇痛效应的研究[J].中华中医药杂志,2010,25(12):2224 -2227

[5]马本绪.艾灸对机体免疫调节作用概述[J].江苏中医药,2008,40(1):86-87