城乡中学师生文化冲突的调查研究

——以海南省为例*

陈文心 ,彭正文 ,孙自强

(海南师范大学 教育科学学院,海南 海口 571158)

城乡中学师生文化冲突的调查研究

——以海南省为例*

陈文心 ,彭正文 ,孙自强

(海南师范大学 教育科学学院,海南 海口 571158)

通过对海南城乡四所中学调查发现:城乡中学师生关系总体呈现良性发展状态,城乡师生文化冲突存在显著差异,农村中学师生文化冲突明显高于城市中学。究其原因,主要有师生价值观相悖、评价功利化、教师态度和管理方式问题。对此,笔者主张通过师生相互理解、平等对话和多元评价等方式来化解海南省城乡中学师生之间的文化冲突。

海南;城乡中学;师生文化冲突;调查研究

众所周知,师生关系是学校中最基本、最主要的人际关系,也是校园文化的重要组成部分。而且,师生关系在一定程度上说是教师和学生间文化差异而引起的教师文化与学生文化相互冲突、相互理解和相互整合的动态发展过程。可见,师生文化冲突是学校生活中一种自然的、不可回避的现象。更需正视的是,我国正处于社会转型时期,新、旧文化的对立与冲突的状况影响着整个社会,当然也会影响着作为社会文化重要传递载体的学校。在中小学,教师文化与学生文化的对立与冲突,更是成了当前我国学校教育中一道独特的学校文化“景观”。尽管这道“景观”有着一定的积极影响,但也不可否认它具有一定的破坏作用,如果对其认识不足或处理不当,会损害冲突双方的身心健康、影响课堂教学顺利进行,也会削弱学校教育的实效,成为学校教育中许多问题的根源之一。因此,研究学校师生文化的冲突状况,探寻师生文化冲突产生的原因,并提出一些化解师生文化冲突的建议,具有较强的理论与实践意义。

一、调查的基本情况

1.样本

本调查主要选取海南省4所重点公立中学为调查样本,其中,城市中学两所,即海南中学和海口市一中;县级中学两所,即屯昌中学和保亭中学。

需要指出的是:初三和高三为毕业班,学生的主要精力都在升学考试上,即便存在师生冲突,这时也会被升学的紧张气氛所掩盖,故调查对象限定在初中一二年级和高中一二年级学生。本调查发放问卷829份,回收问卷829份,回收率100%。有效问卷797份,有效率为97%,其中,城市学生403人,农村学生381人;男生344人,女生351人。

2.调查方法

(1)问卷调查法:采用自编的《海南省城乡中学师生文化冲突的调查问卷》,以班级为单位分别对学生进行测试。

(2)个别访谈法:在调研过程中,分别与四所学校师生进行访谈,获得第一手资料。

3.结果处理

用SPSS 15.0对数据进行统计分析。在正式分析数据前进行必要的转换,由于问卷中大多数题目所设答案都采用“语意差别法”,故按五个等级赋分值,A很好为 1分,B比较好为2分,C说不清为3分,D不太好为4分,E很不好为5分,得分越低说明师生冲突越低,表明师生关系越好。然后再进行包括频率分析与卡方检验等统计处理。

二、调查的结果及分析

1.城乡中学师生关系总体呈良性发展态势

调查数据显示,城乡中学师生关系满意率为79.6%,总体呈良性发展态势,学生对学校及班主任、任课教师的整体印象比较好。如,问及“你觉得学校里的生活如何”,城乡中学生认为学校的生活“很有劲”或“比较有劲”的比例分别为64.3% 和62%;“你对全体任课老师上课的满意程度”,城乡中学生对教师上课满意或大部分满意的比例分别为88% 和85.2%;你对目前学校给学生开设的课程的态度”,城乡中学生对教师上课“很满意”或“满意”的比例分别为77.5% 和73.8%;“你对班主任的印象”,城乡中学生对班主任印象“很好”或“比较好”的比例分别为92.8% 和88%。

2.城乡中学师生文化冲突差异显著

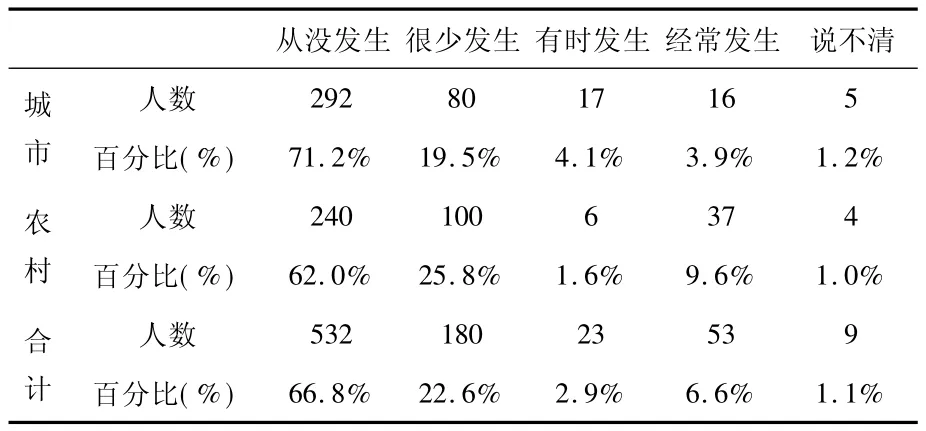

虽然城乡中学师生关系在总体上呈良性发展状态,但也蕴藏着师生冲突的因子。调查数据显示,城乡中学生和教师发生冲突“经常发生”的比例分别为3.9%和9.6%;而“从没发生”冲突的比率分别为:71.2%和62%。卡方检验结果表明城乡中学师生文化冲突差异极其显著(χ2=20.351,p <0.001),农村中学师生文化冲突明显高于城市中学(结果详见表1)。

表1 城乡中学生与教师发生冲突的情况

三、城乡中学师生文化冲突差异显著性的原因

上述调查结果已经表明了城乡中学师生文化冲突差异显著。这一状况何以会发生呢?究其原因,笔者通过分析认为主要有以下几点:

1.师生价值观的不同导致城乡中学师生文化冲突差异显著

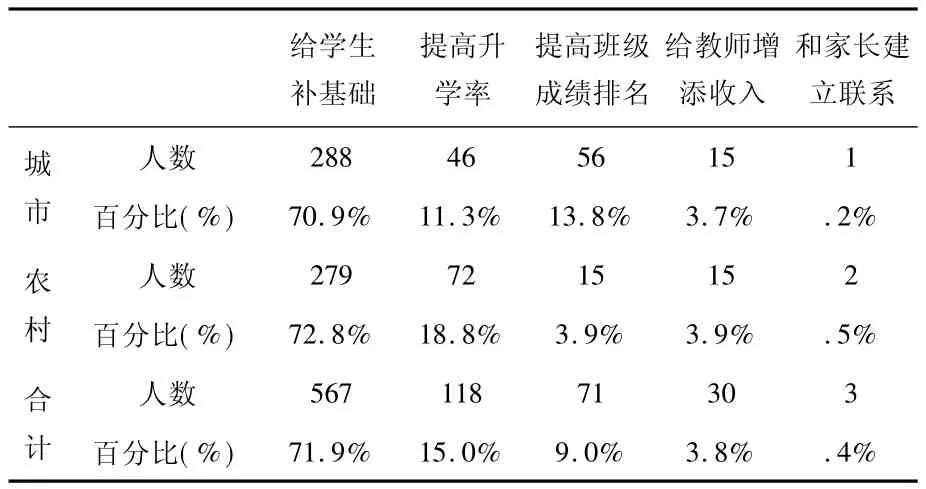

谈到“你认为补课的目的是什么”,城乡中学生认为教师补课的目的是“提高班级排名”的比例分别是13.8% 和3.9%;认为“提高升学率”的城市中学为11.3%,而农村中学高达18.8%,且卡方检验结果表明城乡中学师生文化差异显著(χ2=29.235,p <0.001)(结果详见表2)。

出现这一结果的原因可能在于当前学生深受多元化的影响,价值取向也呈现多元化的趋势,在这背景下学生文化就表现为强烈追求个性全面发展和自我实现,在价值取向上比其他成年人具有超前性、异质性、多元性。而教师一般遵循社会主体文化的价值标准,往往维护传统文化。所以,教师试图传递给学生的文化,一般是按照既定的国家教育方针、教育目的而筛选与提炼的,通常是占据社会主导地位的官方文化、主流文化。学生经常无法达到教师的期望标准,其结局就会采取对立的方式。因此,师生互动中出现冲突在所难免。

表2 城乡中学生对补课目的认知的差异

2.教师对学生的态度导致城乡中学师生文化冲突差异显著

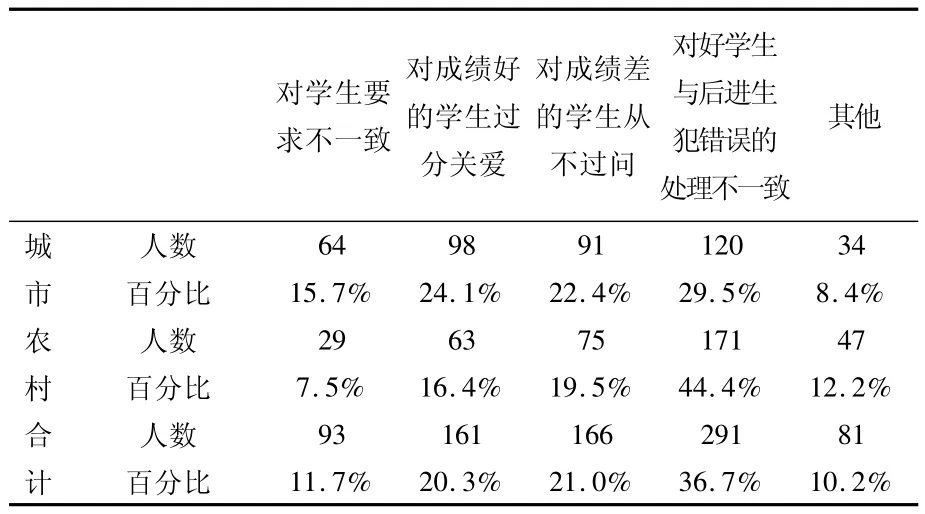

教师区别对待学生的态度导致城乡师生文化冲突。例如,问及“你觉得你最容易和下列哪种做法的老师产生冲突”,城乡中学生认为老师“对学生要求不一致”的比例分别为15.7% 和7.5%;认为“对成绩好的学生过分关爱”比例分别为24.1%和16.4%;而“对好学生与后劲生犯错误的处理不一致”的比例为29.5%和44.4%。卡方检验结果表明城乡中学因教师对待学生的方式或态度不一致而导致师生文化冲突差异极其显著(χ2=32.762,p < 0.001)。结果详见表3。

表3 最容易引起冲突的教师行为

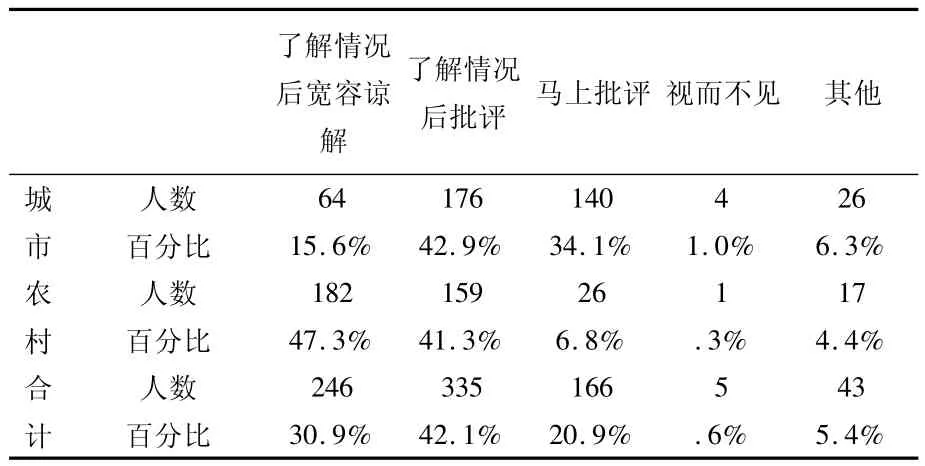

又如,问及“当你或你的同学有了缺点或错误时,你觉得老师的态度”,城乡中学生认为老师“了解情况后宽容原谅”的比例分别为15.6% 和47.3%;认为对“马上批评”的比例分别为34.1%和6.8%。卡方检验结果表明城乡中学因教师对待学生犯错误后处理的方式或态度不一而导致师生文化冲突差异极其显著(χ2=138.788,p <0.001)。结果详见表4。

表4 城乡中学生对教师对待学生缺点或错误的认知

3.教师的管理方式导致城乡中学师生文化冲突差异显著

教师采用家长式管理方式与学生崇尚民主平等导致城乡师生文化冲突。在有些教师的思想深处,认为自己是代表国家和社会来教育学生,拥有着法定的权威,因而在师生交往过程中,对学生采用命令的方式,让学生无条件地服从并没有不恰当的地方。而崇尚民主、平等的人与人关系的学生,显然不会因为对方是教师,就会非常自觉地、无条件服从。如此一来,独裁的教师与渴望平等学生之间的文化冲突就会显现出来。

例如,问及“你认为老师是根据什么来安排学生座位的”,城乡中学生认为老师根据“纪律情况”来安排座位的比例分别为为23.4% 和13%;认为根据“身高和视力”的比例分别为12%和31.9%;认为根据“个人意愿”的比例分别为21.0%和14.5%.卡方检验结果表明城乡中学因教师安排学生座位而导致师生文化冲突差异极其显著(χ2=53.544,p <0.001),城市学生认为依据纪律情况的比例显著高于农村学生,而农村学生依据身高与视力的显著高于城市学生(结果详见表5)。

表5 城乡中学生对教师安排学生座位规则的认知

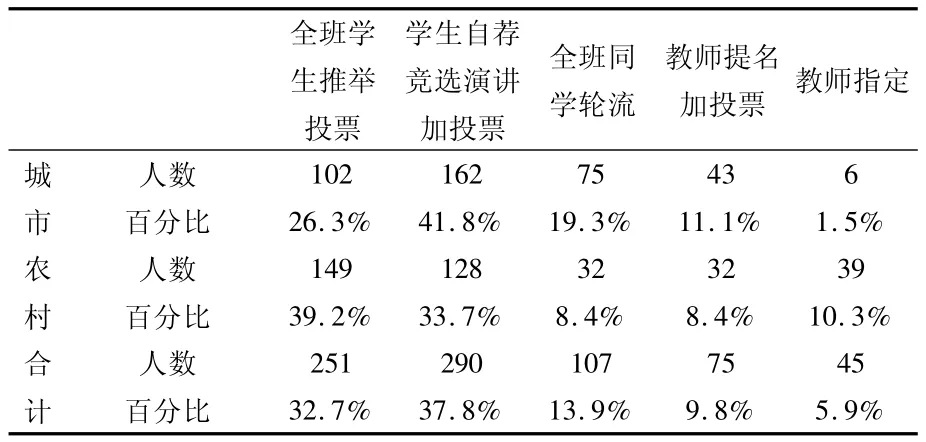

又如,问及“你认为班主任最喜欢用下列哪种方式选班干部”,城乡中学学生认为“全班学生推举投票”的比例分别为为26.3% 和39.2%;认为根据“学生自荐竞选演讲加投票”的比例分别为41.8%和33.7%;认为“全班同学轮流”的比例分别为19.3%和8.4%;认为“教师指定”班干部的比例分别为1.5%和10.3%。卡方检验结果表明城乡中学因班主任选拔班干部的方式而导致师生文化冲突差异极其显著(χ2=55.03,p <0.001),城市中学生选拔班干部的民主程度明显高于农村中学生(结果详见表6)。

表6 对城乡中学生对班主任选择班干部的最常用方式的认知

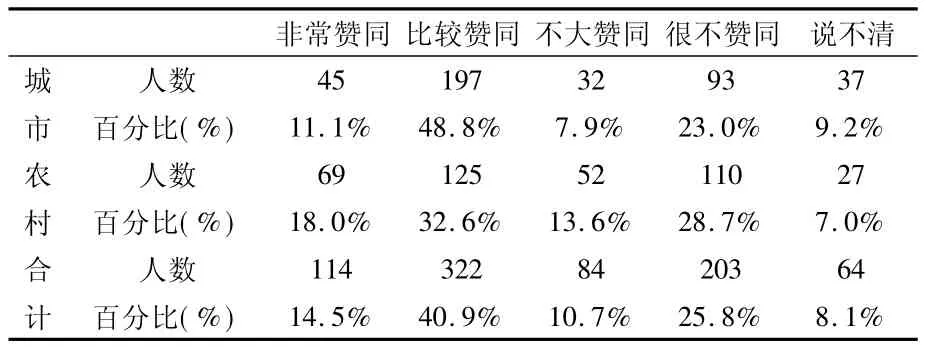

再如,问及“老师常赞同你们按自己的意愿安排学习和生活吗”,城乡中学学生认为老师“非常赞同”的比例分别为为11.1% 和18.0%;认为“比较赞同”的比例分别为48.8%和32.6%。卡方检验结果表明城乡中学教师在安排学生学习和生活的方式方面差异极其显著(χ2=28.360,p<0.001),城市中学教师赞同学生按自已意愿安排学习、生活的自由和民主程度明显高于农村中学(详见表7)。

表7 城乡中学生对教师认同学生意愿学习与生活的认知

4.教师评价标准过于功利化导致城乡中学师生文化冲突差异显著

传统的教育评价机制“利”字当头,为了提升学校的知名度,对教师的评价标准是学生的学习成绩和升学率。教师为了完成学校的教学任务,一味地给学生加大课业负担,师生之间处于一种紧张的关系中。教师与学生很少进行交流和沟通,这种情况造成了二者的对立和冲突,严重影响了健康和谐的师生关系的塑造。

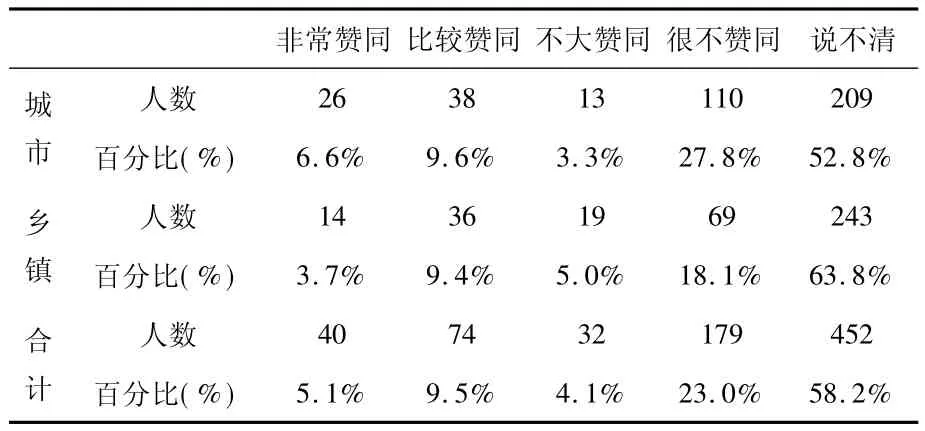

例如,问及“你赞同把考试成绩作为衡量学生优劣与奖惩学生的标准”,城乡中学学生认为“非常赞同”的比例分别为6.6% 和3.7%;认为“很不赞同”的比例分别为27.8%和 18.1%;“说不清”的比例分别是 52.8% 和63.8%。卡方检验表明城乡中学生在教师以考试成绩作为衡量学生优劣与奖惩方式方面差异非常显著(χ2=16.444,p<0.01),但城市中学很不赞同教师以单一的成绩标准论优劣的比例明显高于农村中学(结果详见表8)。

表8 城乡中学生对考试成绩作为衡量学生优劣与奖惩标准的态度

四、化解城乡师生文化冲突的建议

正如齐美尔所说“冲突旨在和平”。我们了解师生文化冲突的状况、探寻其产生原因的目的也就是化解冲突、实现和谐。对此,笔者提出几点浅见:

1.师生的相互理解

德国哲学家海德格尔把“理解”作为人存在的基本方式和特征,把它视为理解者与文本之间的一种意义关系和对话过程。[1]师生之间的文化互动是以语言符号为沟通媒体而进行的,他们对彼此语言符号系统的理解或诠释,决定着师生互动的持续。为此,师生双方应努力从对方的角度,设身处地地体会对方的情感态度和需要意向等文化体验,通过心理移情机制来明确对方特定的符号场,达到理解者的现实世界与被理解者的历史世界相互交融,形成一种新的生活世界,实现分处不同文化次级群体的教师和学生的视界融合。而且,师生相互理解的程度还制约着师生对互动情境的界定,他们根据界定结果而作出相应的互动行为选择,并构建特定的互动系统,包括师生互动的规范、内容和方式等。

2.师生的平等对话

奥地利存在主义哲学家马丁·布贝尔(Martin Buber)认为,师生关系的本质是一种人格对等的“我—你”式对话关系。[2]雅斯贝尔斯(Karl Theodor Jaspers)认为,“对话是真理的敞亮和思想本身的实现……在对话中,可以发现所思之物的逻辑及存在的意义。”[3]这样的对话不是简单意义上的对话,而是指以文化为核心的沟通交流的过程,是以文化的沟通为主旨的两个文化主体之间的对话。

通过对话,师生间建立相互信任和相互尊重的平等关系,这就要求教师放弃在长期文化发展历程中积淀下来的职业性文化优势心理,把学生文化同自身代表的教师文化平等对待,赋予学生一定的文化权力,并接受来自学生的文化反馈。同时,在师生对话中,教师和学生作为具有平等而完整的人格的行为主体——我与你而相遇,自由地展现各自的情感与理智、经验与知识,由此获得文化沟通。教师的绝对文化权威地位逐渐丧失,师生作为独立自主、自由发展的对话主体,带着学习意识投入相互尊重、相互倾听的积极交谈中,从而实现有效信息的双向流动、思想意识的及时传递、价值观念的交互碰撞和人生意义的共享。[4]

3.评价方式多元化

面对当前的文化处境和师生之间的异化关系,改变评价机制势在必行。要一改往日以学生成绩衡量教师水平的局面,代之以多元化的评价方式。学生的学习风格因人而异,教师对学生的评估就要采用综合性的标准,不能以单一的标准下定论。当前美国的教育评价模式包括:以物为中心、以人为中心和以多元的价值取向为中心。可见,教育评价方式的多元化不仅是学生的需要决定的,也是一种多元文化发展的趋势,教师对学生的评价要把诊断性评价、形成性评价、终结性评价有机结合,不要只注重结果输出,更重要的是要注重过程输入。

五、结 语

美国学者达伦多夫认为:“社会组织所有单位都处于持续不断的变迁当中,有社会生活的地方就有冲突,冲突是社会变迁的动力。”[5]可见,社会存在,冲突即必然。学校里,师生文化差异存在,冲突亦必然。社会趋势多元,师生价值即多元,文化冲突就更显著。但冲突并非“坏事”,美国著名社会学家科塞强调“没有冲突并不表明群体关系的强度和稳定性。相反,冲突被表达出来,则是这种关系有生命力的标志,群体成员之间保持着互动。”[6]所以,最重要的是我们如何学会去面对和化解冲突。当然,面对师生文化的冲突,仅一己之力远远不够,学校、社会和家庭必须齐心协力,特别是我们教师应该抛弃偏见、宽容异见、理解学生文化,共同构建和营造一个良好的学习环境、一个宽松的成长空间、一个和谐的教育环境。

[1]刘德建.师生关系新视野——平等·对话·沟通·理解[J].华北水利水电学院学报 (社会科学版),2003,(1).

[2]高耀丽.浅谈“我—你”新型师生关系[J].江西教育科研,2001,(4).

[3](德)雅斯贝尔斯.什么是教育[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1991.

[4]郑敏.高校师生关系的文化社会学思考[J].交通高教研究,2004,(6).

[5]朱桂琴.社会学视野中的师生冲突[J].教师与职业,2003,(11).

[6]田国秀.师生冲突的概念界定与分类探究[J].教师教育研究,2003,(44).

G04

A

1006-5342(2012)01-0067-03

2011-11-18

海南省教育厅课题(Hjsk2009-51)“社会转型期海南省城乡中学师生文化冲突的社会学研究”的研究成果之一