大江健三郎文本语言符号系统的构造

耿国纪

(合肥师范学院外语系,安徽合肥 230061)

大江健三郎文本语言符号系统的构造

耿国纪

(合肥师范学院外语系,安徽合肥 230061)

日本当代作家大江健三郎,因其作品“通过诗意的想象力,创造出一个把现实和神话紧密凝缩在一起的想象世界,描绘出现代的芸芸众生相,给人们带来了冲击”而获得了诺贝尔文学奖。透析大江文学独具魅力的诗化文本语言,解构贯穿其文本语言符号系统中具有普遍意义的“结构”——纵、横轴,以引发本国读者及相关研究者对外国文学创作文本及理论的思考。

语言符号;文本;叙事地形学;纵轴;横轴

在大江文学的先行研究中,不乏文学创作论的阐释,如王琢的《想象力论——大江健三郎的小说方法》、王中忱的《边缘意识与小说方法》等。然而,更多的研究则属于依附性阐释,如篠原茂的《読むための大江健三郎年譜》、榎本正树的《作品案内》等。这些阐释多表现为单向目的性行动,其局限性和片面性难以构成双向对话的交往行动。

人类的语言本身就是一种符号系统,文学便是以语言为媒介的一种艺术形式,作家的文学创作即是对语言符号的运用。而“对话”与“交往”的前提是文学的接受,文学的接受首先要破译这种语言符号,其关键就在于如何解析这种语言符号的系统构造。

运用索绪尔(F.de Sassure)、列维-斯特劳斯(Claude Leui-auss)和罗兰-巴特(Roland Barthes)等人的结构主义-符号学理论,对大江健三郎创作文本中一系列二元对立的概念,如深层结构与表层结构,横组合与纵聚合,共时性与历时性等进行解析。虽然侧重文本的主体性研究,但由于文本又不是消极的被阅读的对象,也不是一个孤立的、封闭的存在,任何一个文本都有它产生的文化语境,也都受到各种社会存在的制约,所以必须“把横向的空间静态分析和纵向的历史动态分析,也就是,把文本研究和文化语境联系起来”[1]110。恰如列维-斯特劳斯所说:“要想知晓事件的过程就应该横行一行一行地阅读,但如要想知道事件中包含的因素,就应该按照纵行一列一列地阅读”[2]236。

一、大江健三郎文本语言符号系统中的纵轴

民族性与世界性的完美融合是大江文学的重要表现技法之一。其民族性通过东方地域性的符号得以展现。其系统的构造也是如此。

大江健三郎的故乡位于四国森林中的峡谷村庄,拥有和日本传说《桃太郎》故事相同的叙事地形学构造,作家把这种构造引入文本语言符号系统中。

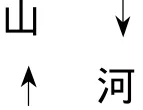

在日本传说《桃太郎》故事的开首部分——老公公上山(+)去砍柴,老婆婆去河边(-)洗衣服。这里的老公公和老婆婆是沿着两个方向去劳作的:

这里的(上↑)山与(下↓)河便构成了高(+)低(-)型纵向轴线。

作家将极具东方地域性的口传文化导入创作文本之中,进而依据想象力,又赋予其新的生命力,形成纵向的“过去——现在——未来”动态的文本构造。那么,如何解读大江健三郎的文本语言符号?答案或许就在那作为大江文学创作源泉的四国森林中!

(一)纵轴之源——“自己的树”

四国森林中的峡谷村庄,是由广袤的森林形成一个孤立的部落,依旧保留着日本文化中独特的口传文化。

《在自己的树下》(「自分の木」の下で)[3]的背景就是这样环境下的四国森林。大江祖母ふで(笔)所讲述的“自己的树”便是众多口传文化之一。其中“如果进了林子,无意中站到‘自己的树’下时,年长的自己和年幼的自己相遇……如果年幼的自己问——你是怎么活过来的?年长的该何言以对?”(大江健三郎作品,本文除直接注明外,均为笔者自译)。这种由“自己的树”引发的、对“自我灵魂”[4]158拷问,乃是作家的一种文化救赎的思想,并始终伴随在其作为小说家的创作历程中,这也是作家常把“自己的树”作为自己叙事物语纵向构造(即纵轴)起源之故。

对“自我灵魂”拷问的大江健三郎,用祖母的“笔”续写着几乎消失的口传文学,并赋予其新的内涵,即以神话/传说为媒介,隐指现代社会的种种症结。从对智障儿子的关爱到对奥斯威辛集中营大屠杀、南京大屠杀和广岛原子弹爆炸等人道主义灾难的关注,乃至对世界和平和人类文明进程的关注,这种关注的体现之一就是寄希望于象征着纯洁无垢和美好未来的新人——童子。

(二)纵轴的连接符——“童子”

同样源于《桃太郎》传说中的桃太郎——(本身也是)“童子”的传说是大江文学的文本纵向单元展开的连接符。

《万延元年的FOOTBALL》(万延元年のフットボール)[5]的主人公根所蜜三郎和根所鹰四,实际上充当作家在文本内代言人的不同侧面:彼此对立的旁观者与破坏者。最终破坏者的死亡促使旁观者新生。如果按照“自己的树”的传说:“那树在林子的高处,山谷中的每一个人都有一棵属于自己的树。人的灵魂从自己的树的根,也就是树的根部那里出来,走下山谷钻到刚降生的人的身体里去。所以呢,人死的时候只是身体没有了,那灵魂呢,是要返回到树根去的。”那么,鹰四的人生终点只是回到了“自己的树”根部,而蜜三郎犹如是鹰四的灵魂从树根部出来而重新获得“再生”的童子,这样便形成根所两兄弟生与死二元对立的重合。这种死亡与重生情结的重合的表现手法则来自于作家对米哈伊尔巴赫金的大众笑文化的系统理论的接受。

“死亡与重生情结的重合”使得作家笔下的“童子”可以任意穿越时空。既可返回过去与历史事件相关联,且指向现实中的社会痼疾,更能前往未来世界。

在《燃烧的绿树》(燃えあがる緑の木)[6]中,作家横向展开叙述祖母去世后遗体运往森林这一事件时,又把纵向单元的口传文化“孩童的萤火虫”插入叙事文本中:“一旦山谷间出现死者,本地七岁到十岁的孩子们就会点亮灯笼,顺着山涧周围的斜坡向上攀登。…眼前的灯笼是那么多,甚至远远超过了实际小孩人数…说是幻影中的童子也加入了其中。”至此,作家就把原本为祖母去世而举行的一种“御灵”的仪式,赋予了神话色彩,并与日本明治维新前后曾在这一带爆发的两次起义的事件相串联。在后一次的起义中就是由一个“童子”来指挥的。在起义成功之后,“童子”便返回了森林。

《空翻》(宙返り)[7]的现实背景是奥母真理教事件,便是隐喻在其文本中的教主“师傅”、“向导”所领导的反人类、反社会的教会。面对现实社会的种种问题,包括对右翼势力所倡导的极端国家主义的担心,身为作家的大江健三郎期待着诸如“孩童的萤火虫”首领的“童子”阿基“再生”,并利用成立“孩童的萤火虫”来建设独立于外部世界的共同体。因为依靠外部世界的“旧人”是无法使日本这个国家度过危机的,只有寄希望于象征着纯洁无垢和美好未来的“新人”,即“童子”来拯救这个出现令人担忧“征兆”的世界。

《愁容童子》(憂い顔の童子)[8]中的“童子”不同于先前作品中的“童子”的描写——只是局限本民族内部的文学视野,而是通过“梦中浮桥”走向了世界的“超童子”。作家借助对“超童子”的描写,其文学触角也延伸向了世界。其文本语言符号的所指(significant)范围也相应地扩大化了,能指(signifiant)的对象也就不再单纯指向本民族的客观所在,而是通过“童子”把日本民族的神话/传说与历史事件、社会现实相关联,与世界相通,与未来相连。其中极具代表性的作品便是《二百年的孩子》(二百年の子供)[9]。

《二百年的孩子》中的童子“三人组”根据祖母的遗画和当地传说,在千年古柯树洞里,利用时间装置数次前往峡谷森林的过去历史事件中。虽然文本中的历史事件被安排在1864年和1867年,实际上显然是指向1788年和1866年两次发生在峡谷森林的、未被官方记载的大濑暴动。这也是作家利用小说的虚构特点,暧昧地“所指”。当然,作家并非要单纯地再现几乎被遗忘的历史,而是通过文学的再现的力量,利用可以任意穿越时空的“童子”的传说来表达自己文本的价值取向——拯救世界!所以,《二百年的孩子》中的三个主人公“童子”也试图“打破”时间装置的约定,返回现代社会带上种种越狱工具,欲在暴风雨之夜将一百七十年前的“童子”铭助解救出来。可以说铭助在大江健三郎文本中是作为 “童子”的领袖而出现的角色,因而当三个主人公“童子”再次利用时间装置前往八十年后的未来时,面对2064年所显现出来的——复活的国家主义的阴暗前景,铭助作为代表新生力量“童子”们的领袖地位便愈发不可缺。虽然“过去是已经发生了的事,所以无法改变。话虽如此,回到过去一看呀,便更深入地理解了铭助这个人”,同时由于“未来则是尚未确定的事物,可以通过生活在现在的人们的所作所为,使其具有无数可能性。”并且这种可能性正朝着尚有希望的一面在改变:从南美以及亚洲各国来到两百年前农民举行暴动的旧址上,“童子”们重新建立起“鼯根据地”。也正是大江健三郎这种“鼯根据地”元素的介入,使得其以往的叙事舞台——四国森林“根据地”从局域性拓展为世界性。“只使用自己的语言”的“鼯根据地”的“童子”同样具有了世界意味。

如此,在大江健三郎的文本中,利用符号化的“童子”把原本孤立的各种的神话/传说的单元,组合成点线状的有机整体结构,即贯穿时空连接过去、现在和未来的纵轴。从而形成历时语言学上的“过去——现在——未来”动态的纵向构造。

不过,符号化的“童子”,并不表现为某个特定的单元或单一的形象集合,而是多种形象的丛集,所以当其文本沿横向轴线展开的时候,故事中的童子既是作家自己的化身,又出现多样的分身来充当多种代言人的角色。其文本构造更加复杂化的同时,也使得其文本符号所代表的内涵也愈加深邃,外延更加不确定,并呈现多元化倾向。当然这种倾向仍然是通过故事的重要单元,即主要人物在横向轴线上进行移动才得以完成。

二、大江健三郎文本语言符号系统中的横轴

同样地,叙事地形学形成大江健三郎文本语言符号的横向构造。在《桃太郎》传说中,故事的展开必须借助主要人物在横向轴线上的移动才得以完成。即:

→越过界限通往深山(+)

←越过界限终于通往大海/鬼岛(-)

这里的“→越过界限通往深山(+)”之中,便是神秘的力量之源——发端于森林上方(+)的河流。河流既是桃太郎的诞生之源《桃太郎》传说展开的横轴之源,也是大江健三郎文本语言符号横向展开的源头。

(一)横轴之源——河流

或许源于日本人对森林的崇拜思想,大江健三郎亦如《桃太郎》传说的结构一般,将发端于那神秘森林深处的河流作为叙事物语的起源,即横轴之源。

依据地形学,发源于神秘的森林深处(→越过界限通往深山),流经村庄,奔流而下(←越过界限终于通往大海)的河流,随高低型自然落差,发出多声部式的音响,大江健三郎把这种音响移植到文本中,如此就将巴赫金的复调理论与《桃太郎》传说中的地形学相结合,形成其东方地域性的复调文本。那么,作家如何将巴赫金的复调理论运用到文本中的呢?这还要回到《桃太郎》传说中去寻找线索。

(二)横轴中的异类[4]87——复调

顺流而下的桃太郎在讨伐鬼岛的过程中,得到了三种来自“异类”的力量辅佐——犬、猴和雉。即“显示出雉从空中侦探鬼岛的力量(对成人社会矛盾弱点敏锐的感觉)、犬奋勇扑咬鬼的力量(对充满矛盾的成人社会的激情)、猴攀登而入打开鬼宅之门的聪慧与敏捷(对解决问题的状况具有直觉判断力量)”[10]220。大江健三郎也把这种“异类”的力量导入创作文本中,那就是充当作家多种思想的代言人。其语言符号也因此呈现出多声部式的复调文本[4]86。

“你既无青春亦非高寿/只是在午睡的梦境中/邂逅了二者。”(英国诗人艾略特(T.S.Eliot)《小老头》)——在“诗人引导下”[4]63大江健三郎的众多作品中,出现生与死二元对立的重合:第一人称的叙事者往往和对立面的代言者伊丹十三(已故妻弟)组成“奇怪的二人组合”(おかしな二人組み)。

《万延元年的FOOTBALL》中的“奇怪的二人组合”就是根所蜜三郎和根所鹰四。充当“破坏者”角色的鹰四就如再生的犒吾良(伊丹十三“化身”),破坏的矛头隐指1960年的安保之争。作为“旁观者”角色的蜜三郎则为了建立乌托邦式的理想社会,继续用祖母的“笔”在“边说边思考和边写边思考”[11]。

而就“分身”的写作技巧而言,又恰好地进行了文体解构,使得作家既可采用日本传统文学中强调极端真实的“私小说”的第1人称叙事方式,来体现其文本的写实性;又可以采用第3人称的全知叙事方式,使得原本取材于来自于日本森林的口传文化,展现出地域性的民族文化魅力的同时,也体现出其文本创作理念的世界性。

在作家的多部作品中都始终以自己儿子为原型,描写残疾儿的内心和生活,这只是作家汲取了“私小说”的写实性。1964年发表的长篇小说《个人的体验》(個人的な体験)其中的重要人物单元则使用叫做“鸟”的第三人称。

而糅合第一人称和第三人称的经典之作则是由七个短篇小说组成的系列小说《新人啊,醒来吧》(新しい人よ眼ざめよ)。作家一方面依旧采用这种“私小说”的表现形式,以第一人称“我”[4]55充当叙事者,来叙述“我”和残疾儿子义幺“共生”的家庭生活。所不同的是作家把与残疾儿的单纯写实描写升华为探讨人的灵魂奥秘,也就是说大江健三郎的某个单元的重复是包含差异的重复。而在另一方面,作家还设置了一条“我”阅读布莱克的线索——你要经常引用布莱克!即便你紧闭双眼、无法出声,像你这样的人,也肯定会以文字的形式在头脑中浮现这些语言。融入你的灵魂之声与我一同朗读吧!“Rouse up‘O’young men of the New age!”(新人啊,醒来吧!),两条线索相互交叉,形成巴赫金式的复调叙事方式。

另外,作家还将这种叙事方式通过复杂的人物单元构成加以拓展。从“奇怪的二人组合”那种生与死二元对立的分身,到具有各种“异类”力量的人物单元的渗入,《空翻》的人物单元构成便是其中的经典之作。

《空翻》的人物单元构成分为两大类:一是个体的人物单元,即有如“奇怪的二人组合”中的犒吾良似的育雄、“孩童的萤火虫”中的传奇少年阿基,以及作为旁观者的画家木津等,这些人物单元都被作为作家“异类”的分身,代表着作家不同的侧面。与“私小说”不同,即便是作为作家化身在文本中的主人公,也不只是作家描写的客体或对象,并非是作家思想观念的直接表现者,而是表现自我意识的主体。二是集合体的人物单元,即身为教主的“师傅”和“向导”、激进派的“技师团”和自我封闭“安静的女人们”。这些人物单元彼此既相互联系又互相排斥,并随着叙事情节的展开,人物的命运、形象性格等往往展现的是相同价值的不同意识的世界。可以说,作为大江健三郎的集大成之作的《空翻》为各种人物单元的大集会提供了舞台,描绘出的各阶层的、不同意识世界的、现代社会的芸芸众生相。而且,众多的人物单元之间,并不存在作家统一的意识,同时又宛如河流落差形成的多声部式的各具完整价值的多重声音,其文本也因此呈现出多声部式的复调文本结构。

而且,其叙事单元可以理解为形象的丛集或形象化的整体。横向移动的人物每每与纵向元素关联,恒等陈述的隐喻又使得神话和隐喻构成同一本体的两个方面。从而形成共时语言学上“横组合与纵聚合”静态的横向构造。

这种链交叉的垂直纵横组合体的交叉点就是作为大江健三郎创作之源泉的四国村庄。是其文本语言符号建构的原点。孕育了大江健三郎“走向边缘,从边缘出发”[4]128-134的边缘文学。

三、大江健三郎文本语言符号系统中的纵、横交叉点

在《桃太郎》的叙事地形学中,纵向和横向轴线的交叉点则是峡谷中的村庄:

纵、横轴,维系着村庄这个小小的世界的秩序。也构成大江健三郎叙事地形学构造的中心。

在《桃太郎》传说中,主人公桃太郎顺流而下踏上讨伐鬼岛的征程。大江健三郎也是沿着发端于森林的河流开始了鲁滨逊式的小说家历程。

始终在“诗人引导下”的大江健三郎将诗歌的意蕴及意象的表现技法运用到小说创作上,从艾略特的《J·阿尔弗雷德·普罗弗洛克的情歌》中连续性的写法,到《1929年》的快速展开的方式,大江健三郎执迷于创作出崭新的小说文体[4]65-66。

诗歌的语言根基于隐喻。致力于复苏传统文化的大江健三郎,将东方地域性的神话/传说等纵向的要素导入文本中的同时,又将诗歌的隐喻与村落的地形学构造相融合,把来自四国那神秘森林中的河流、树木等作为隐喻的要素横向导入创作文本之中。

正如大江健三郎在北京的讲演(2006)中所说:“河流是从别的世界,即异界与自己生存地的通道。”河流自然是生命之源,亦具有不可思议的破坏力。作为大江文学重要的隐喻要素,既促成作家叙事手法上彼此对立的“奇怪的二人组合”式分身之根源,也是作家把巴赫金的复调叙事理论运用于创作文本中的诱因。

在《掐去病芽,勒死坏种》(芽むしり仔撃ち」)[12]中,作家描绘出一种隐喻的意象:“昨日的豪雨把道路冲开了口子,清冽的水从那裂口流出与雨水、融化的雪水、蓄水池溃堤的水使河流涨水,河水顺流而下发出轰鸣声,夹杂着猫狗以及老鼠的死尸”[12]52。正是因河水的上涨,阻断了谷间与外面的唯一通道,山村被隔绝,就如同日本与世界隔绝似的。原本自然灾害的洪水被隐喻为那场惨烈的“不幸的大战”,也正是那场由日本发动的侵略战争,使得日本既不被西方理解,也不被亚洲接受,“不仅在政治方面,就是在社会和文化方面,日本也越发处于孤立的境地。”[13]

同样地,在《广岛札记》(ヒロシマ丒ノート)的开首部分:“飞机在广岛上空盘旋,就在飞往郊外机场的瞬间,广岛的七条大河失去了水色,宛如被打磨过的奖牌似的,闪着刺眼的光…”[14]1。在这里,似乎描写的是一种诗话的意象,却甚具隐喻的内涵。文中“刺眼的光”很容易使人联想到在那场惨烈的“不幸的大战”中,在这块土地上,核爆所发出的“刺眼的光”。众所周知,凡是去过广岛和平纪念馆的(或是看过照片的)人都知道“打磨过”奖牌,显然隐喻指向核爆后被夷为平地的广岛(城市废墟被核爆后高温熔化成河流状)。而其中“七条大河”隐指整个世界都“失去了水色”——隐指充满恐怖的、黑暗的现实世界。

对大江健三郎而言有三大灾害,即自然灾害、异常人为行为引起的战争灾害以及家庭灾害。陷入苦境的作家继续用祖母的“笔”以及诗话的语言,一直在探求救恕之道。《燃烧的绿树》便是那种探索的结晶。

《燃烧的绿树》明显受到了爱尔兰诗人叶芝(William Butler Yeats)的诗集《选择》中的宗教感情、意象、宇宙观的影响。

面对“祈祷并不存在的神”的矛盾,大江健三郎倾注自身全部的智慧与体验,用自己的语言进行祈祷,且以非教徒的身份做着比教徒更虔诚的祈祷。一直对那种祈祷进行着探索的大江健三郎,同时又强烈感受到在那森林中的村落中流传的民间传说/神话的传承所面临的危机,这便是《燃烧的绿树》的创作由来。同年艾略特的连续性的写法促成《燃烧的绿树》三部曲的诞生。三部曲还是以森林中村落的地形学构造和神话/民间传说的想象力为背景,描绘出那些尝试在当地建立宗教集团,把新教会转移到偏远村落的人物众生像。可以说这三部曲是作家深思的产物。另外,作家还将叶芝诗歌中的隐喻导入叙事文本中,《燃烧的绿树》的篇名便来自叶芝的诗作:“一棵树,从树梢开始,一半全部是耀眼的火焰,/另一半全部是露水湿润枝叶茂盛的绿叶,这是一棵被露水湿润的大树。”这里所描绘的意象是:一半是滴着露珠的绿树,另一半则在燃烧——这样一种水与火共存的奇异意象,现实中不可能存在、仅为想象中的树、充当隐喻的树。大江健三郎借以将《燃烧的绿树》中的意象,隐喻地指向战后的日本天皇业已沦为“并不存在的神”之后,出现的“宗教空白”的文化境况,已是无法回避的社会问题。置身其中的作家极力探索着人类灵魂的救恕之道。《燃烧的绿树》便是作家作为非宗教信仰者,为那些从祷告并不存在的神中醒悟过来的人们,而用自己的语言创作出的一种终极救恕的象征!

借助隐秘的诗话,大江文学的文本符号的指向也不仅仅是表面上的所指,内涵的丰富使得其能指大于所指,从而导致语意外延的不确定,也越发表现出极具想象力的文学性。且当意象、诗意和象征的表达成为一种审美的情趣时,随着叙事物语的展开,便形成事件链交叉的垂直纵横组合体,从而构成大江文学诗化的一致性、整体性。并且与多声部式的复调文本结构相得益彰,从而形成大江健三郎的文本语言符号系统。

四、结语

大江文学的文本语言符号系统中所使用的单元,可以理解为形象的丛集或形象化的整体。其文学形象中的人物往往与神话/传说相关联,且神话/传说又都是与大自然密切关联。神话/传说和恒等陈述的隐喻构成同一本体的两个方面。纵向的口传文化与横向的隐秘的诗话,在复调的作用下,呈现横组合与纵聚合的多个链交叉。这种复杂的文本构造在使得其语言符号的内涵愈加丰富的同时,也直接导致其外延语意的不确定。这既是日语文体的暧昧性所在,亦是大江文学的文学性所在。因此,只有以文本的主体性研究为基点,才能保证对大江文学文本的整体性和互文性所进行研究的客观性。同时,还要把静态的文本结构的研究与动态的文化语境的研究结合起来,才能把握其文本语言符号的内涵,也才能切实促进外国作家与本国读者之间的“对话”与“交往”。同时,通过对大江健三郎作品结构与形式的解析,以引发对大江文学乃至日本文学的创作文本及理论的思考。

当然,由于大江健三郎的小说、随笔很多,创作文本又涉及东、西方叙事理论,因此,不足之处在所难免。其文本中的影象式构造亦是今后研究的课题之一。

[1] 张杰,康澄.结构文艺符号学[M].北京:外语教学与研究出版社,2004.

[2] 朱立元.当代西方文艺理论[M].上海:华东师范大学出版社,1997.

[3] 大江健三郎、大江ゆかり.「自分の木」の下で[M].東京:朝日新聞社,2004.

[4] 大江健三郎.私という小説家の作り方[M].東京:新潮文庫,2001.

[5] 大江健三郎.万延元年のフットボール[M].東京:文芸文庫,1993.

[6] 大江健三郎.燃えあがる緑の木(第一、二、三部)[M].東京:新潮文庫,1998.

[7] 大江健三郎.宙返り[M].東京:講談社,1999.

[8] 大江健三郎.憂い顔の童子[M].東京:講談社文庫,2002.

[9] 大江健三郎.二百年の子供[M].東京:中央公論新社,2003.

[10] 松居友.昔話とこころの自立[M].東京:宝島社,1994.

[11] 大江健三郎.「話して考える」と「書いて考える」[M].東京:集英社,2004.

[12] 大江健三郎.芽むしり仔撃ち[M].新潮社文庫,1958.

[13] 大江健三郎.あいまいな日本の私[M].東京:岩波新書,1995.

[14] 大江健三郎.ヒロシマ丒ノート[M].東京:岩波新書,1963.

[15] 篠原茂.読むための大江健三郎年譜[M].東京:集英社,2001.

[16] 榎本正树.作品案内[M].東京:集英社,2001.

[17] 特伦斯霍克斯.结构主义和符号学[M].瞿铁鹏,译.上海:上海译文出版社,1997.

On the Semiotic Structure of Ooe Kenzaburo’s Textual Language

GENG Guo-ji

((ForeignLanguagesDepartment,HefeiNormalUniversity,Hefei,230061))

The paper makes a thorough investigation on the Textual Language of Ooe Kenzaburo,a modern Japanese writer and a Nobel Prize winner“who with poetic force creates an imagined world,where life and myth condense to form a disconcerting picture of the human predicament today”.His distinguished poetic language and the Semiotic Structure constructed with vertical and horizontal axes underlying his works have been elaborated in the paper,which is thought-provoking for those who are interested in the foreign literature and foreign literature theory.

Linguistic Symbol;Text;Narrative Topography;Vertical Axis;Horizontal Axis

I313.074

A

1674-2273(2012)04-0116-06

2012-05-11

安徽高校省级人文社科研究项目“论大江健三郎文本语言符号系统的构造”(2010SK296)

耿国纪(1963-),男,安徽合肥人,合肥师范学院外语系副教授,文学硕士,研究方向:日语语言文学。

(责任编辑何旺生)