英国社会保障管理模式及其对我国的启示

马 煜

(华东师范大学 公共管理学院,上海 200062)

政府直接管理是社会保障管理模式中的一种。在这种模式下,政府设立专门的管理机构统一集中管理全国的社会保障事务。政府不仅负责制定社会保障的政策和法令,还要负责社会保障的业务管理,监督检查这些政策法令的实施情况,等等。政府直接管理模式有两种具体形式:一种是集中统一的形式,即中央政府授权一个部或一个委员会,下面层层设置机构,实行统一政策、统一制度、统一标准、统一表格、经费统收统支。第二种是分权管理,这又分为上下分权和左右分权两种[1]。英国属于第一种形式,它的社会保障管理体制运作对我国有一定的借鉴意义。

一、英国社会保障管理模式

英国政府直接管理的社会保障管理模式与我国的社会保障管理模式有着异曲同工之妙,它的管理模式可以从机构设置、管理法律法规建设和社会参与三个方面来分析。

1.社会保障机构层次分明,运作井然有序

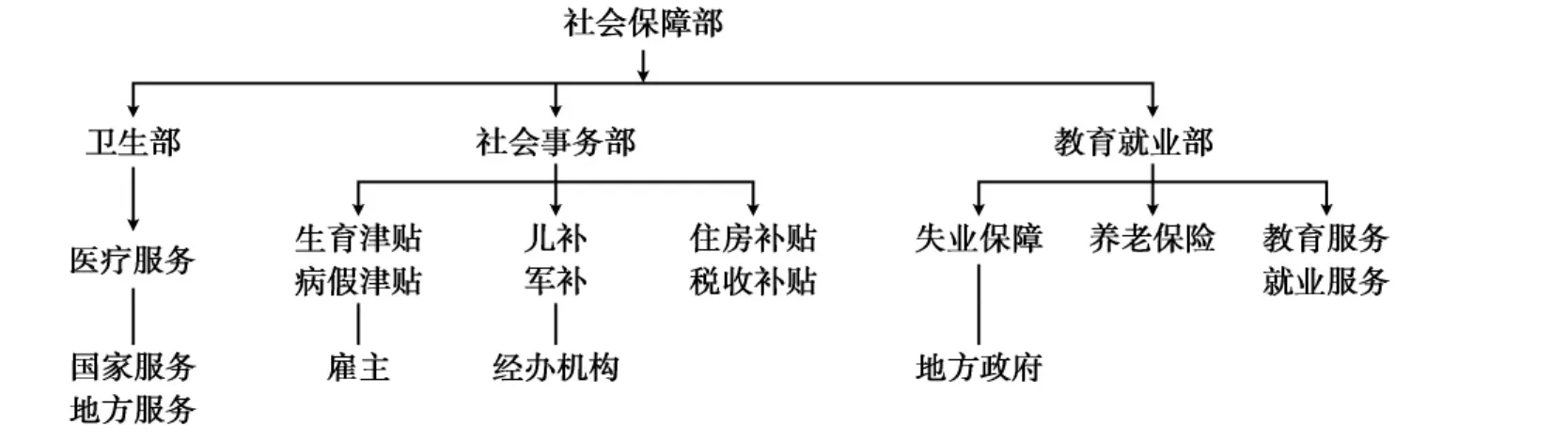

英国社会保障管理机构主要由社会保障部和社会保障执行机构组成。社会保障部又包括了卫生部、社会事务部和教育就业部等部门。社会保障执行部门则由津贴发放机构、基金收缴管理机构等组成。井然有序、层次分明的机构设置保证了整个社会保障管理体系在运作过程中的整齐划一,避免了政出多门,权责不清的现象。

(1)社会保障部门。英国社会保障管理实行自上而下、整齐划一的行政管理方式,从中央到地方都建立社会保障的工作机构以对社会保障实行统一的行政管理。英国社会保障部主要是社会事务部、卫生部和教育就业部。它的社会保障管理体制如图1所示。社会事务部是最主要的社会保障管理部门,有职员2 800多人,约占全国社会保障系统95 000人(均为公务员)的2.95%[2]108。卫生部通过国民健康服务机构管理医疗保健服务,其服务机构包括14个区域性卫生局以及众多的地方卫生机构。教育就业部负责就业指导、职业训练和职业介绍政策的制定,在地方的办事机构是雇佣服务就业中心。

图1 英国社会保障管理机构设置[2]

(2)社会保障执行机构。津贴发放机构是英国最大的社会保障业务执行机构,主要职责是审核申请人的申请,依法管理和发放20多项待遇津贴。基金收缴管理机构是英国社会保障系统中的第二大机构,在全国设有许多分支机构,基金收缴管理机构有工作人员10 000多人,占全机构人数的10.42%。另外,信息技术服务机构有工作人员3 800多人,相当于全系统人数的4.09%[3]107。如此庞大的社会保障管理系统能有序运行多年,成功地支撑起英国福利型社会保障体制,其经验值得我们借鉴和反思。

2.社会保障管理法律依据历史久远,改革幅度大

英国立法的历史发展,分为英国社会保障行政立法的发展以及英国社会保障行政立法的改革两个标志性阶段。

(1)英国社会保障行政立法的发展。英国法律体系的发展经过了惩罚救济阶段、组织支配阶段、繁荣阶段、全面干预阶段、福利契约阶段等四个阶段[4]。法律制度实施范围不仅扩及所有英国国民,而且涵盖了社会生活的方方面面。这几个阶段的改革显示出共同的特点:无论在任何时期,政府在社会保障中都发挥着举足轻重的作用。从摇篮到坟墓全方位的社会保障制度,详尽地规定了政府的职责,按照英国社会保障法律的条文推断,政府是全能政府、大政府,主掌了社会保障领域全面且细致的工作,中央政府几乎独揽了社保的大小事务。

(2)英国社会保障行政立法的改革。1979年撒切尔政府上台后进行了大刀阔斧的行政管理改革,重要的举措之一是进行分权化管理。其社会保障领域最显著的法律表现是英国政府1985年发布的《社会保障的改革》绿皮书。这样,中央政府和地方政府的职责在一定程度上有了明确分工,政府开始由社会保障的“划桨人”逐渐转变成“掌舵人”,主要负责制定法律,从较为宏观的层面上对社会保障具体业务的实施进行指导。政府着力于社会保障法律的建设,不仅使社会保障体制更加健全,各项具体事务的现实操作有法可依,更有利于英国社会保障长期稳定健全地运行。

3.在政府直接干预的同时发挥社区和民间团体的作用,分担了政府负担

英国的社会保障强调国家管理,是一种相对统一集中的模式。就国民保险和国民救助而言,社会保障部不仅是管理机构,也是直接办理的组织,因此,它负有直接且重要的责任。一旦出现矛盾,它将直接处于与民众对立的位置上,这不仅不利于政府的管理,更不利于社会的长治久安。为了解决上述问题,英国重视发展社区和民间团体的积极作用。

(1)英国社会保障社区服务。社区组织提供的社会保障服务包括针对老年人、残疾人、弱智和精神病患者、特殊困难家庭的各种服务,有效地弥补了政府在社会保障管理中被忽视的部分。

(2)英国社会保障民间团体。民间团体的作用包括帮助穷人和贫困家庭,推进福利性社会教育和其他有益于公众的事业。在各类民间组织中,慈善机构的作用最为突出。目前,英国注册的慈善机构共有17万个[5]。这些慈善机构专门设有慈善援助基金,负责从个人、公司和各类基金组织那里筹集经费。民间团体也通过与政府签订合同来承担政府交给的社会保障工作,政府则按合同约定拨给经费。并且通过20世纪80年代的社会保障改革,养老保险大力推行私有化,扩大养老保障提供领域的市场成分;医疗保险方面则由普遍的权力向个人责任转变,鼓励医疗保健服务的市场化。

二、对我国社会保障管理体制的反思

同英国类似,我国社会保障管理模式采用的也是政府主导的社会保障管理模式。尽管最近几年我国的社会保障社会化管理趋势逐渐显著,但是仍然没有摆脱“家长制”的阴影,政府在社会保障管理中仍然扮演着“划桨者”而不是“掌舵者”的大政府角色。对比英国的政府直接管理模式,可以分析出我国社会保障管理的特点,进而发现诸多不足之处。

1.社会保障管理机构庞大,部门工作难以整合

经过四个阶段的部门改革,我国社会保障管理机构经过了“精简—膨胀—再精简—再膨胀”的怪圈。社会保障管理始终摆脱不了条块分割,工作分散的局面。2008年,为了达到精简机构、提高工作效率的目的,我国开展了大部委改革,然而就社会保障管理而言,改革效果并不理想。改革之前,我国的社会保障管理事务主要由劳动和社会保障部以及民政部分担,大部委制改革之后则主要由人力资源和社会保障部以及民政部分担,人社部主要承担社会保险管理责任,而民政部仍旧主要负责改革之前就一直承担的社会救济、社会福利和社会优抚的管理责任,只是增设了专门的主管部门专项负责各个事务。这次改革并没有使社会保障事务交由统一的社会保障管理机构负责。相比起英国社会保障管理部门庞大却整齐划一的机构设置,我国社会保障管理机构呈现出规模庞大,却不能较好地整合管理工作的特点。

2.社会保障立法时间短,内容不成熟

我国社会保障立法历程可以追溯到20世纪50年代,最早的关于社会保障的法律是1951年颁布的《中华人民共和国劳动保险条例》,这与英国1601年颁布的《济贫法》整整相差了350年。从内容上说,《条例》仅仅涵盖了职工保险,对于社会上弱势群体的保障并无涉及,其保障范围和实施力度都是不能与英国的相关法律相匹敌的。我国社会保障领域的法律无论是从社会保险、社会福利、社会救助、社会优抚等方面都存在着很大的上升空间。

20世纪90年代国务院颁布了《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》《失业保险条例》,2003年出台了《工伤保险条例》[6],扩大了社会保险的范围。2010年7月,《社会保险法》正式出台,成为我国社会保障领域立法的一个里程碑。但是,无论从具体内容规定来说,还是从监管的法律保障来说,法律线条都过于粗糙,原则性的规定占了大部分篇幅。相比之下,英国社会保障立法经过了初创阶段、发展阶段和改革与调整阶段,具备足够发展成熟的时间优势。1601年颁布的《济贫法》是英国历史上第一部社会保障法律,那时就分别规定了有劳动能力者和无劳动能力者所接受的救济形式,引导英国社会保障事业走上制度化道路。后来的《斯宾汉姆法》(1795)、新《济贫法》(1834)、《教育法》(1906)、《老年年金保险法》(1908)、《国民健康保险法》(1936)、《家庭津贴法》(1945)、《国民保险法》(1946)、《社会保障行政管理法》(1992)、《求职者法》(1995)和《社会保障法》(1998),等等,逐渐发展构成英国社会保障领域构架完备、内容翔实、规定清晰、无所不包的社会保障法律体系。

3.社会保障管理民间机构成立艰难,难以有效分担社会保障管理责任

民间社会保障机构在我国主要表现为在民政局登记成立的慈善机构以及暂时未取得合法资格的慈善机构,这些机构主要以基金会的形式存在。其目的是为了向社会提供慈善服务,以弥补政府在社会保障管理中存在的不足。国务院2004年颁布的《基金会管理条例》(中华人民共和国国务院令 第400号)第八条第二款规定:“全国性公募基金会的原始基金不低于800万元人民币,地方性公募基金会的原始基金不低于400万元人民币,非公募基金会的原始基金不低于200万元人民币。”其初衷是为了保障成立的慈善机构能够顺利运作。但是,大多数民间慈善组织连成立的第一步都很难迈出,就更少有组织实现今后的健康发展,以及和政府共同担负起提供社会保障的责任。在襁褓中就受到重重阻碍的“壹基金”就是个典型的例子。截至2004年,英国的慈善组织就达25万多个,而在我国,截至2009年基金会仅为1 843家[7],民间组织分担社会保障的责任甚微。

三、英国社会保障政府直接管理模式对我国的启示

作为同我国类似的英国社会保障管理体制,带给我们许多深刻的思考。借鉴英国的社会保障管理经验,有助于我们探索如何完善我国目前的社会保障管理体制。

1.完善社会保障管理机构设置,巩固管理薄弱环节

我国社会保障管理机构进行了数次改革,已经有了显著的进步。在当前阶段,如果进一步优化机构设置,最主要的是从基金管理机构的完善入手。从我国的实际情况来看,最为迫切的是建立独立的社会保障基金管理机构。根据公共选择理论,政府是追求利益最大化的理性经纪人,每个部门都有单独的私利,为了这些利益部门之间以及政府与社会之间都存在着许多博弈。而在我国,政府既作为社会保障基金的筹集者又作为发放者,无法完全克服经济利益的诱惑,在监督缺位的情况下,作为理性经济人的政府很可能私自挪用社会保障基金,本该作为社会稳定剂的社保基金有可能成为腐败官员的囊中之物。因此,有必要设立“社保银行”[8],作为社保基金管理和经营主体,在社保行政管理机构的领导和监督之下,独立地行使基金管理权和经营权。从而避免行政管理机构凭借行政权随意处置社保基金的弊端。

2.完善法制建设,使社会保障各项工作都有法可依

2010年出台的《社会保险法》在社会保障管理立法上跨出历史性的一步,但是必须看到,如果我们要建立起涵盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、社会福利、社会救助、社会优抚等各个方面的详尽的法典还需要更多的法律支撑。回顾英国1601年《济贫法》的出台背景,不难发现,英国当时处于圈地运动向工业革命过渡时期,工业的发展带来了财富和经济实力,更带来了一批亟需生活保障的雇佣工人。在各个方面都成熟的背景下,社会保障法制不断发展,为英国完善的社会保障管理体系打下了坚实的法制基础。较之于我国而言,在经济转轨的今天,我国经济基础还不坚实,且缺乏出台此类详尽法律的背景。早在1975年,英国的社会保障开支总计为89.18亿英镑,占GDP的9.6%,占公共支出的20%,占消费者支出的14.1%。但是我国2003年社会保障开支达到最高,也只占GDP比重的5.54%[9],还不及英国1975年的水平。因此,目前要一次性建立一个全方位、面面俱到、水平很高的社会保障法典几乎是不可能的。可行的方法是逐步渐进,以《社会保险法》为核心,加快制定《社会救助法》《社会福利法》《社会优抚法》等法律,逐步健全社会保障法律体系。这样,才能为我国政府在社会保障建设过程中提供有力的法律支撑。

3.充分发挥民间组织的积极作用,社会保障管理走社会化路子

要使社会保障管理走社会化路子,①要从政府改革入手。政府应该由一个“划桨者”的身份转变到“掌舵者”甚至“中介者”“协调者”的位置上来。社会保障日常具体事务应该放手交给社会,让民间“草根组织”来承担社会保障的具体服务工作。英国在这方面做的很好,他们通过引进私营化和市场化,大大提高了社会保障领域的工作效率和服务水平。②要发挥民间组织的积极作用。第一,要放宽行政准入机制,给民间组织和私营机构以更大的发展空间。降低民间慈善组织建立的门槛,鼓励民间组织的崛起,同时给予一定的财政支持。第二,要授予民间组织、私营机构以监督权,拓展更多有利于民间组织行政监督权的渠道。第三,加强社会公众对这些私营机构和民间组织运作的监督机制,确保它们不成为营利的工具,而是完善社会保障体制的助推器。

[1]赵文祥,杨崧,肇静玮.中国社会保障基金问题的国际比较[J].沈阳大学学报,2004(1):2.

[2]穆怀中.社会保障国际比较[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007:160.

[3]吕学静.现代各国社会保障制度[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2006:107-108.

[4]赵静.英国社会保障立法中政府职能的转变[J].政法论坛,2009(3):186-187.

[5]韩俊江.社会保障制度国际借鉴研究[M].长春:东北师范大学出版社,2006:65.

[6]阮利,徐丽敏.我国社会保障法制化建设的思考[J].天津职业院校联合学报,2009(7):100.

[7]卢星星,林昕,徐殿秀.我国民间慈善机构存在的问题及其对策分析[J].贵州师范学院学报,2011(2):36.

[8]陆选荣.我国社会保障管理的现实问题及改革思路[J].曲靖师范学院学报,2007,26(4):69.

[9]Phil Agulnik.The proposed state second pension[J].Fiscal Studies,1999,20(4):409-421.