《诗经》“衬字”说略

程少峰

(北京师范大学文学院,北京 100871)

衬字,也称“词头”“词尾”,是《诗经》中普遍存在的重要语言现象之一。由于这种语言现象关系到文献的正确解读以及上古汉语的词汇状况,因此备受学界重视。有关《诗经》衬字的研究,可以追溯至汉代毛亨、毛苌的《毛诗诂训传》及郑玄的《毛诗笺》。注解中往往称“辞”、“语助”、“发声”,与其他虚词等量齐观,或阙而不论,仅串讲文意。清代王引之《经传释词》称衬字为“语助”或“属词”,马建忠在《马氏文通》里也持类似的看法。王力在《汉语史稿》(1958,256;347-350)“历史形态学”部分谈到了对衬字的一些看法。作者认为上古汉语名词、动词、形容词的前面都有类似词头的前附成分,动词还有类似词尾的后加成分。但同时补充说“‘思’和‘止’一般都在一句的后面,也像语气词。即使算是词头词尾,它们在后代也没有留下任何痕迹。”“形容词的附加成分是否应认为词头,比动词的词头更成疑问,因为它们不是专作形容词的附加成分的。”王力在《古代汉语》(1962,467)通论十四节进一步指出“词头词尾不是一个词,它们只是词的构成成份,本身没有词汇意义,只表示词性。有些词头也不专门表示一种词性。在那种情况下,就真正是有音无义了。”周法高(1961)、白兆麟(1991)、高林(1994)、张仁立(1999)、牟玉华(2004)分别从不同的角度对此问题进行了探讨。

笔者认为,衬字是常见于诗歌文体中用来协调音节而在正文中加入的有音无义的字,属于一种临时的修辞现象。衬字主要有以下几个方面的特点:第一,衬字在其所处的语境中较少表现出典型的词汇意义和语法意义,独立性较差,不符合词作为最小的能独立运用的语言单位这一特点。从这个角度来看,以往的研究者常将衬字的范围划得过宽,而将一些具有结构意义、语气成分的虚词(如“乎”、“兮”等)划归其中。第二,衬字与词头、词尾不属于同一概念范畴。衬字属于协调诗歌双音结构的句法、修辞手段,是临时用法,与前(后)接成分结合松散;词头、词尾属于构词成分,是专有名词较为常见的搭配形式,与前(后)接成分结合紧密。笔者认为,王力先生提出“词头”、“词尾”这些概念,主要着眼于上古汉语实词的构词形式;而我们研究衬字,则兼顾诗歌的体例、语言特征以及句法结构,把衬字放在句法和篇章中去认识。第三,衬字与诗歌文体关系密切。诗歌文体对语词的选择要求较为严格,字数、押韵等因素更易促成衬字的使用。出于以上修辞方面的考虑,《诗经》中同一篇的上下文就可能会出现衬字隐现的参差现象,例如:

(1)周虽旧邦,其命维新。有周不显,帝命不时。《大雅•文王》

(2)假哉天命,有商孙子。商之孙子,其丽不亿。《大雅•文王》

以上均出自《大雅•文王》,其中“周”与“有周”、“有商”与“商”可以共现。可以看出,衬字作为临时的修辞现象而区别于严格的构词形式。此处“有”字参否,似与诗歌字数的对仗有一定关系。当然,也不能排除一种假设:加“有”字表现为更加古老的构词形式,在《诗经》中刚好反映出新旧更迭的情形。

一 衬字的判别原则

《诗经》衬字的判别原则是我们进行研究的首要问题。我们主要采用以下五条原则进行鉴别:一是语义分析鉴别法,通过对诗句语境的考察,结合语义初步判别其是否符合衬字概念;二是类比法,主要通过《诗经》的邻句、对句,以及相似的句法结构进行验证;三是摘除对比法,即把研究对象摘除出原文,对比前后意义及表达效果的差异;四是配价分析原则,根据诗句中核心动词的价及其关联的名词性结构对个别研究对象进行鉴别;五是语法化的解释,对文本中实词的使用情况进行考察,并通过语料间的对比,对个别实词语法化的程度进行描写和解释。

语义分析鉴别法要求结合注解对《诗经》中疑似衬字的用例进行初步语义分析。其主要工作是仔细斟酌研究对象的语义所指,将那些解作实词、虚词较为牵强的例子提取出来,作进一步的鉴别和判定。例如:

(1)我送舅氏,曰至渭阳。《秦风•渭阳》

(2)兕觥其觩,旨酒思柔。《小雅•桑扈》

(3)之子于归,宜其室家。《周南•桃夭》

(4)北风其涼,雨雪其雱。《邶风•北风》

例(1)和(2)中,将“曰”和“思”解作“说”和“思考”,于诗句中文义扞格难通,将其视为语气词亦不能通,可粗略判定其为衬字语料。例(3)中的“于”字,郑笺解作“于,往也。”这里的“于”显然非介词,而作趋向动词用。同理,可类推“燕燕于飞”、“叔于田”、“君子于役”中的“于”皆当解作趋向动词——“到、往”,表示动作的方向,从而将其排除出衬字语料的归纳。例(4)中的两个“其”字,明显已经不能再解作指示代词,但去掉“其”字,诗句中强调的意味也随之消失。可见,指示代词“其”已经发生虚化,其指代义已不明显,但仍有强调谓语的语法作用,因此不能将其归入衬字语料。

需要注意的是,我们在使用语义分析鉴别法时不能断章取义,进行片面的语义分析,而应尽量将研究对象放在整个句子中,或者结合同章节中的对句加以分析、比较和判定。例如:

(1)不见子都,乃见狂且。《郑风•山有扶苏》

(2)今我来思,雨雪霏霏。《小雅•采薇》

(3)薄言采芑,于彼新田。《小雅•采芑》

(4)殖殖其庭,有觉其楹。《小雅•斯干》

《诗经》经常采用重章叠唱的艺术形式,所以根据邻句或对句判别《诗经》衬字是较有说服力的。如例(1)中的“且”字郑玄解作“且,辞也。”下节中对句“不见子充,乃见狡童。”“狡童”和“狂”显然无法对举,“且”当作“男子”解。例(2)中的“思”字,单在此句中解作衬字似也可通,但结合上句“昔我往矣,杨柳依依。”两句中“矣”和“思”显然是对举的语气词,表示对几十载时光流逝的感慨。例(3)中的“彼”单在本句中难以作出确切的判别,结合下一句“于此菑亩”,“彼”、“此”显然互见,可证明“彼”有义,非衬字。例(4)中的“有”在本句中较难判别,对比整句的特点,“殖殖”与“有觉”为对文,可知“有觉”相当于“觉觉”,邻句还有“哙哙其正”、“哕哕其冥”两句,进一步证明“有”为衬字。“有”加上形容词与形容词重叠意义相当。

类比法主要通过《诗经》的邻句、对句,以及相似的句法结构进行验证。《诗经》文本内部不同章节间存在极为相似用法,可以帮助对衬字进行判别。例如:

(1)不我以归,忧心有忡。《邶风•击鼓》

(2)未见君子,忧心忡忡。《小雅•出车》

(3)明明在下,赫赫在上。《大雅•大明》

(4)皇矣上帝,临下有赫。《大雅•皇矣》

例(1)中的“有忡”与例(2)中的“忡忡”所出现的语言环境相同,意义亦相同,且同类的用法在《召南•草虫》一节中还有两见。由此可以判定“有”为单音节形容词前的衬字。例(3)和例(4)也是相似的情形。

摘除对比法是将研究对象从原句中摘除出来,比较摘除前后其词汇意义或语法意义是否发生变化,从而根据衬字有音无义的特点判别其是否为衬字。例如:

(1)榖旦于差。南方之原。《陈风•东门之枌》

(2)楚楚者茨,言抽其棘。《小雅•楚茨》

(3)静言思之,寤辟有摽。《邶风•柏舟》

(4)诞置之隘巷,牛羊腓字之。《大雅•生民》

(1)句中“于”字摘除后,意思不通。实际上“于”字是宾语前置的标记,具有提示结构的语法作用。因此判别出“于”非衬字。(2)句中摘除“者”字,前后意思不一致。“者”字当为“者字结构”的中心语,而非衬字。(3)、(4)句中“言”、“诞”摘除后,前后句意和语法作用不变,可初步判定为衬字。

配价分析原则是根据同一文本句子中核心动词的价相对稳定这一原则作为理论起点,对所涉及的名词性成分进行鉴别。例如:

(1)中原有菽,庶民采之。《小雅•小宛》

(2)亦既见止,亦既觏止,我心则降。《召南•草虫》

通过例(1)可判定动词“采”为二价动词,而《诗经》中“言采~~”格式共出现11次,可以由此假设“言”为名词性成分,至于是否确定,可结合其它原则进行进一步的证明。另外和动词“言”结合的还有个“捋”字,《豳风•鸱鸮》“予手拮据,予所捋荼”,亦可证“言”有名词性成分的可能性。例(2)在判断“止”是否为衬字时,我们提取出与“止”结合频繁的几个动词“见”、“觏”、“至”、“归”等,前两个动词为二价动词,后两个动词为一价动词。前面两个动词的宾语不大可能缺位,因为在前文没有出现宾语或涉及对象的相关信息,如果缺位,在语义上便会造成歧义。从《诗经》中“见”字和其它名词性成分结合的情况来看,后面要么有“君子”、“复关”等名词性成分的出现,要么在上文中已经出现关涉对象(宾语)的相关信息。从这里可以推断出,“见止”中的“止”极有可能是动词关涉的名词性成分(即宾语)。这样就可以基本认定“止”为名词性成分而非衬字。而后面两个动词——“至”、“归”,如果将其宾语(名词性成分)补充出来,显然在句意上讲不通,因此可能是“止”字的第二种用法类别,即裴学海《古书虚字集释》:“止,矣也。”

《诗经》中个别衬字的判别需要结合语法化理论的解释。至于语法化的程度,则要根据文本中这个字使用的具体情况。比如“彼”、“其”等字,都可以在判别的过程中从语法化的角度进行解释。例如:

(1)设此旐矣,建彼旄矣。《小雅•出车》

(2)发彼有的,以祈尔爵。《小雅•宾之初宴》

(3)殷其雷,在南山之阳。《召南•殷其雷》

(4)角弓其觩,束矢其搜。《鲁颂•泮水》

例(1)中“此”、“彼”对举,说明“彼”字在此语境中还有明显的指代意义,而例(2)中的“彼”字已经不能用“彼此”的“彼”进行解释,只是强调其准确度。由此可见,“彼”字的指代义已经发生语法化,仅表示强调义。其实,指代是语言发展过程中产生较早的一种意义范畴,而指代本身就包含有强调的意义。同理,例(3)中的“其”字还具有明显的指代义,《邶风•终风》中有“曀曀其阴,虺虺其雷。”实际上这个句式是将谓语置于句首表示强调,“其”字仍为代词。而对比例(4)中“其”字的用法就会发现,“其”已经发生了明显的虚化,仅用于强调箭飞行的速度之快。

我们在使用衬字判别原则时,需要注意下面几个问题:

首先,我们在鉴别的过程中应尽量避免依照现代汉语的翻译取代《诗经》衬字语料的分析。例如“载笑载言”中的“载”,现代汉语中对应副词“又”,不能由此便得出结论说“载”是副词。又如“实维我仪”中的“维”在现代汉语中译为“为”或“是”比较恰切,我们不能便由此说“维”为判断动词。因为,去掉“维”字而在句尾加上“也”字——“实我仪也”,同样也可以表达判断,“维”只能说是加强了判断的语气而不是实在意义上的判断动词。古今汉语语法已经发生了变化,以今律古式推论是在前提已经发生改变的情形下得出的,逻辑上存在问题。

其次,要将判别对象放入整个句子甚至篇章中去理解,并注意同型平列句式的对比分析。例如《豳风•东山》中有一句“亦在车下”,单从本句分析,将“亦”理解为副词“也”似也可通,但结合上句“敦彼独宿”,就可以知道两句结合在一起表达一个完整的意思,即“敦敦然独宿于车下”(郑笺)。因此可以进一步推断出,“亦”为衬字,不参与表义。又如《小雅•大东》中有两句“睠言顾之,潸焉出涕。”其对句语法格式完全相同,由此可互证“言”和“焉”作用一致,都是位于形容词后的衬字。再如《小雅•都人士》中有 “我不见兮,我心菀结。”和“我不见兮,言从之迈。”四句。同为一章的结尾两句,根据诗歌对仗的一般原则,“我心菀结”和“言从之迈”语法结构应该严格对应。郑玄作为距《诗经》时代较近的注释家,将大量位于句首的“言”释作“我”,当非偶然舛错。谨慎起见,姑将句首“言”不处理为衬字。

再次,判别衬字的各个原则在运用时应统筹把握,尽可能做到逐一进行验证,取其交集。关于语义鉴别分析的缺陷,前文已有论述。另外,使用“摘除对比原则”往往不可避免地要犯以今律古的毛病。除了在分析时加倍小心之外,还要注意多种鉴别原则的统筹使用,找到各种鉴别结论的集中指向。

最后,根据构式语法的观点,固定的语法结构本身传达语法意义。据此,那么一些固定结构,如“式~以~”、“载~载~”等,皆不当归入衬字的范畴。固定结构中的两个字往往配合使用,在整体上表示一种特定的词汇及语法意义。而具体到每个字,也经常充当一定的联结作用。如果将固定结构摘除出原文,往往语义便显牵强,或者根本不能解释。当然,还须注意,必须确定这个结构在《诗经》时代已经发生凝固,而非临时的用法。这个需要用大量语言材料的支持。例如,“载~载~”格式在《诗经》中凡27见,都表达两个动作同时进行或者两种情况同时并存这样的意义,这就可以基本断定,在《诗经》时代“载~载~”已经成为一种较为稳定的凝固结构。又如“式~式~”、“式~以~”、“式~且~”在《诗经》中分别出现4次、4次和3次,这个就需要更多的同时期语言材料进一步证明其是否已经发展成为凝固结构。

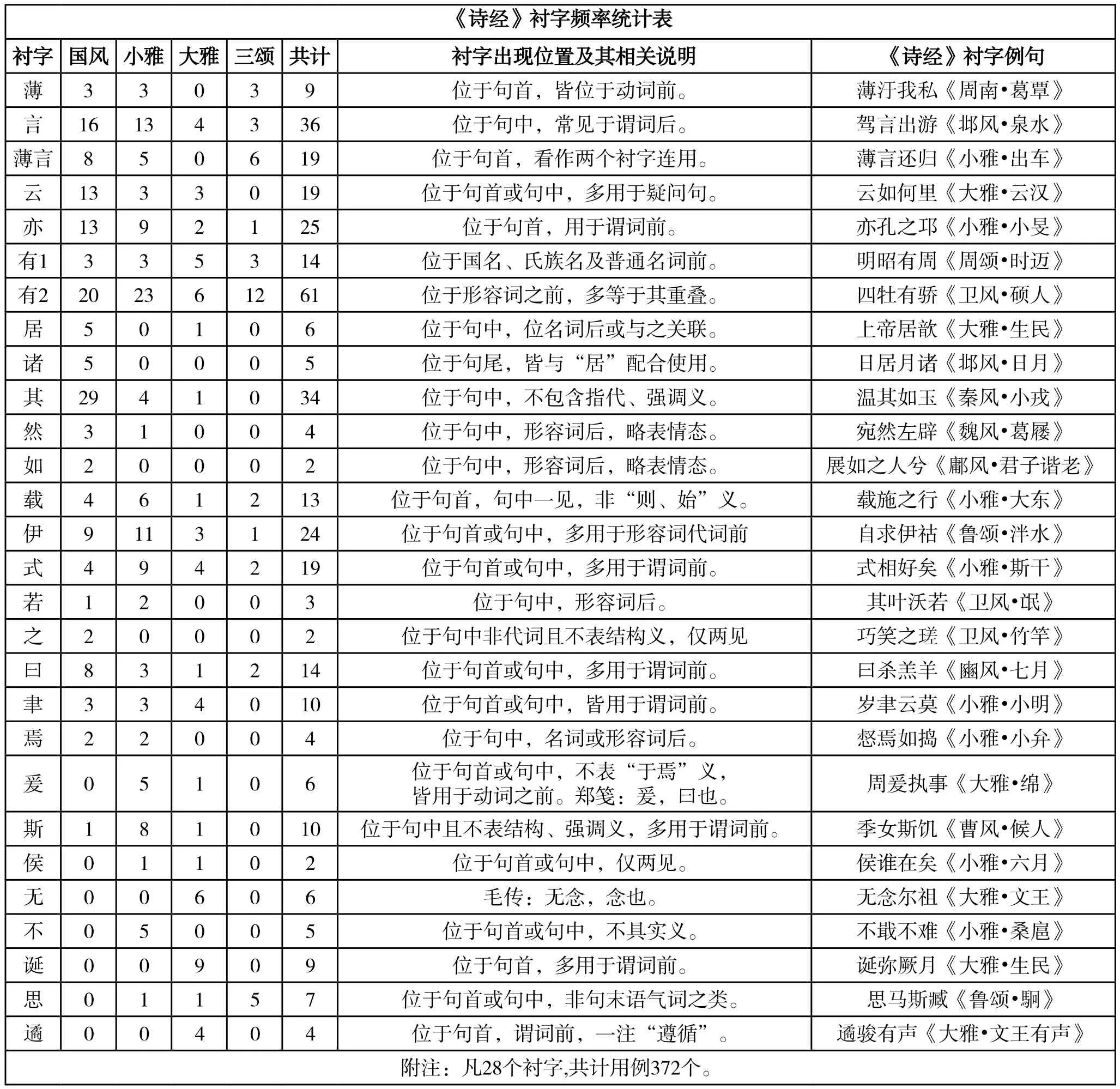

二 《诗经》衬字频率统计

根据以上确立的《诗经》衬字判别分析原则,我们统计出《诗经》衬字共28个,共计用例372个。(详见下附表1)对于较为复杂的用例,我们采用分类处理的方式,对于衬字的归纳严格遵循各项原则的限定,避免将具有结构意义或语气作用的虚词纳入其中。下面对其中的复杂情形进行讨论,主要包括“言”、“有”、“其”、“只”、“忌”、“且”诸字。

“言”字用法较为复杂,作为名词“言论”和动词“言说”之例不与衬字相涉,略去不论。“言”字其余的用法主要有两种:第一种是“言”位于句首或句中,可以解释为第一人称代词“我”。对于这种用法上文已有论述。第二种是“言”位于句中,常出现于形容词后,暂归为衬字。“有”作动词,与衬字不相涉。除此之外,“有”主要有以下两种用法:第一种是用在特称名词前,这些名词多为国名、氏族名,但也可以加在一些普通名词之前,如“王”、“众”、“民”、“梅”等。除《易经》外,《尚书•周书》和金文中均有与《诗经》相似的用法。第二种是加在形容词前,略等于形容词的重叠式。这种用法在《诗经》中出现61次之多,而在《尚书•周书》中仅1见。我们将两种皆视为衬字,为区别起见,将第一和第二种用法分别记为“有1”和“有2”。“其”字除用作代词和语法化为表强调的语气词外,还有作衬字的用法。如“芸其黄也”、“浏其清也”等例,似乎前后成分之间有修饰关系。“只”位于句末有语气作用,位于句中的“只”较难判定。如“乐只君子”,似乎有指示作用。另外,用摘除对比的方法判定,发现除去“只”字后,原句意思讲不通。因此我们暂不将“只”字的这种用法作为衬字处理。位于句末的“忌”也是《诗经》中较具特色的一个字。用摘除对比的方法除去后发现有语气的缺失,证明其在句中有一定的语气作用。同样的方法去验证“且”字,不论陈述句、感叹句,摘除“且”字均妨害原意的正确理解,有语气的缺失,因此这三个字应当排除出衬字语料的范围。

表1 《诗经》衬字系统频率统计表

三 《诗经》衬字系统规律总结

对于《诗经》衬字性质的认识,学界历来歧说纷纭。其究竟属于上古汉语的构词形式,还是属于临时的修辞现象?在对《诗经》衬字系统作出较为详细的描写之后,我们也有必要深入讨论这个问题。《诗经》属于诗歌体裁,四言格式对诗歌内容自然要作出严格的限制。如果常规表达形式不入韵,就可以权且调整语序以达到韵律的和谐;如果一句中所表达内容不满四字,就势必会留下形式上缺损的“空位”。衬字可能主要是基于这种需要而产生的一种修辞形式。这种临时加入四言格式的添衬内容不仅保证了诗歌整齐划一的形式,也起到了一种节奏一致的音乐效果。因此,有的学者干脆称之为“衬音”或“衬音助词”。但也有例外的情形:即诗歌本身已经满足四言格式,仍添加衬字。例如:

(1)诞弥厥月,先生如达。《大雅•生民》

(2)诞置之寒冰,鸟覆翼之。《大雅•生民》

(3)君子有酒,嘉宾式燕以乐。《小雅•南有嘉鱼》

(4)君子有酒,嘉宾式燕綏之。《小雅•南有嘉鱼》

例(1)中“诞”作衬字可以从凑足四言格式来解释。实际上,例(2)是受到同章中相同位置相似格式的类化作用而添加衬字。我们发现,添衬“诞”字之后还可以在语体色彩上显得庄重典雅,与全诗对后稷恭敬与赞颂的内容保持一致。四言诗句例(3)和例(4)的比较更富有启示:例(3)是“式~以~”格式,“式”在其中具有一定的结构意义,故非衬字。例(4)如果套用这种格式,就会在“以”后面加上双音节的动宾结构,这样就会引起通篇相同位置句法结构和节奏的不一致。而这种情形,在重视重章叠唱的《诗经》形式要求下是不能合乎要求的。所以,例(4)就采取了变通的办法,使用衬字“式”表示与上述格式的一致,而后面正常叙述内容而不用“式~以~”格式。值得指出的是,摘除对比前后的差异毕竟是以今人的眼光去看待古代的材料,其主观性不可避免。对此,我们应该对摘除对比原则采取审慎的态度,并结合其它鉴别原则和同期文献进行辅助性判定。

从理论上来讲,作为一个节奏的替代物,临时添衬的字应该可以任意出现在四言格式“空位”上的。但事实上,不同语境对衬字的出现具有一定的选择性。笔者认为,这种现象可以从以下两个方面来认识:首先,《诗经》时代方言的歧异是造成衬字使用有别的关键原因。《诗经》是不同地域诗歌的汇集,尤其是各地国风,其所采用的民歌形式与本地的方言在表达形式上趋于一致,这就造成了所使用的衬字不统一的状况。当然,为了保持作品的总体特征,国家在编订过程中可能会作一些必要的取舍,从而使某些衬字的用法保持一致。比如,特称名词前统一加“有”来添衬,等等。其次,衬字之间有语体色彩的差异。有些衬字适合在庄重的文体中出现,如“诞”、“聿”等字;有些衬字适合较为形象的表达形式,如“若”、“如”等字。形式与内容的一致,在诗歌体裁中往往体现得更为集中。

衬字并非先秦时期特有的语言现象,元曲、现代民歌以及少数民族诗歌中都有衬字的使用。但同为诗歌体裁,为何后来的古诗及律诗却绝少见到衬字的痕迹?衬字作为临时的修辞手段,在《诗经》时代的文献中均有体现。南北朝以后,随着文学自身的发展,诗歌这种文学样式出现了更多的限制,如对仗、押韵、平仄等。这对于仅用于添衬语义“空格”的衬字是一个较大的冲击。因为对仗要求词类和语义的严格对应,而衬字有音无义,在对仗中就容易被其它的形式取而代之。隋唐以来,诗歌一直是科举的正规文体,这种强大的制约力对文学语言的使用产生了广泛的影响。因此,衬字除了经常出现在某类词后而产生稳定用法的情况外,后世遗留在文学作品中的上古衬字已经主要用于仿古了。

[1]白兆麟.衬音助词再论[J].中国语文,1991(2).

[2]陈宏天,吕岚.诗经索引[M].北京:书目文献出版社,1984.

[3]高亨.诗经今注[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[4]管燮初.西周金文语法研究[M].北京:商务印书馆,1981.

[5]郭锡良等.古代汉语[M].北京:商务印书馆,1999.

[6]郭锡良.汉字古音手册[M].北京:北京大学出版社,1986.

[7]江灏,钱宗武.今古文尚书全译[M].贵阳:贵州人民出版社,1990.

[8]马瑞辰.毛诗传笺通释[M].北京:中华书局,1989.

[9]牟玉华.诗经衬字研究[J].乐山师范学院学报,2004(6).

[10]裴学海.古书虚字集释[M].北京:中华书局,1954.

[11]阮元十三经注疏[C].北京:中华书局,1982.

[12]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[13]王力.古代汉语[M].北京:中华书局,1962.

[14]张仁立.诗经中的衬音助词研究[J].语文研究,1999(3).

[15]赵建伟,陈鼓应.周易今注今译[M].北京:商务印书馆,2005.

[16]周法高.中国古代语法(构词编)[M].台北:中央研究院历史语言研究所专刊之39.1980.

[17]周振甫.诗经译注[M].北京:中华书局,2002.

[18]朱广祁.诗经双音词论稿[M].天津:南开大学出版社,1988.