CT引导下慢性硬膜下血肿的微创穿刺治疗

陈嘉江 郭昌忠 肖凤英

慢性硬膜下血肿发生率约占颅内血肿的10%,血肿常发生于额顶颞半球凸面,积血量可达100~300 m l。临术表现以颅内压增高为主,头痛较为突出,部分有痴呆、淡漠和智力迟钝等精神症状,少数可有偏瘫、失语和癫痫等症状,常有头部轻伤或被忽略的受伤史,症状常在伤后3周以上出现,因起病隐袭,病程长,病初往往误诊,经头颅CT多可明确诊断。及时有效地清除血肿有助于病情恢复。我院2007年1月至2010年1月在CT引导下微创治疗120例(共计131个部位),手术创伤小,操作简单,治愈率高,价格低廉,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 男101例,女19例;年龄40~85岁,平均年龄61.5岁;单侧血肿109例,双侧11例,单侧血肿量40~260 m l。血肿部位额部20例,额颞顶部78例,额颞枕顶部22例,有外伤史113例,受伤时间22~219 d,原因不明者7例。临床以头痛头晕、肢体无力为主,部分尚有偏侧感觉及运动障碍,智力、语言减退,有1例有癫痫发作。木组病例全部经头颅CT平扫,有2例再次经MRI证实,其中混杂密度41例(以低密度为主的38例、等密度为主的6例、高密度为主的1例),等密度68例,低密度11例,除2例双侧对称性慢性下血肿病例外其余均伴有中线移位及侧脑室受压的表现。

1.2 方法 患者备头部皮肤后,头部固定于CT床上,头向健侧偏移,利用自制的栅栏定位器(将细金属导丝或注有泛影葡胺的导管按10 mm间隔纵行排列固定),包绕固定在患侧,行层厚5~10 mm的颅脑CT扫描,在CT显示器上找出血肿的最大层的中心部位所对应的定位金属丝的位置,并用甲紫沿金属丝长轴画一直线,再打出此层面的激光线作为光标,画一与最大层面激光线重合直线,两线的交点即为穿刺点。为保证穿刺点准确,应在标出的穿刺点放标记后再次扫描加以确诊。在血肿最大层面并避开体表动脉血管走行部位定位;采用YL-I型一次性颅内血肿穿刺针,进针深度为1.5~2.5 cm,进针后在定位点断层扫描,确认穿刺针在血肿内后抽出钻心,加密封盖,连接侧管,进行引流。一般情况下无需冲洗,如果血肿较粘稠或不易引流出,可见适量的尿激酶将血肿软化后,闭管2~4 h再开放引流,根据引流出的液体量估算引流效果,并于术后2~3 d复查CT,血肿引流彻底,中线结构复位,脑室受压缓解,即可拔针,术后1个月复查CT。

2 结果

120例中116例均一次性定位穿刺成功,术后2~3 d复查CT:临床症状有好转的118例,中线移位5 mm以上11例,5 mm以下109例,有1例出现硬膜外血肿头痛症状加重,有3例因引流不畅均行开颅手术治疗;术后1周复查:临床症状持续好转,中线移位5 mm以上5例,5 mm以下的70例,无明显移位的45例;术后1个月复查,临床症状消失,中线无移位,有8例患者残留少量硬膜下积液,未出现脑损伤、颅内积气、颅内出血、颅内感染及癫痫等并发症(图1~5)。

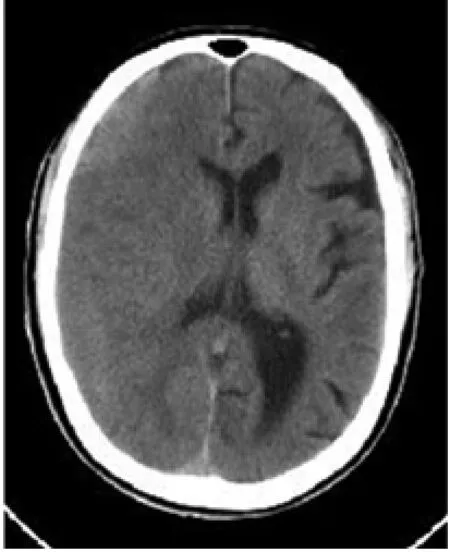

图1 术前头颅CT

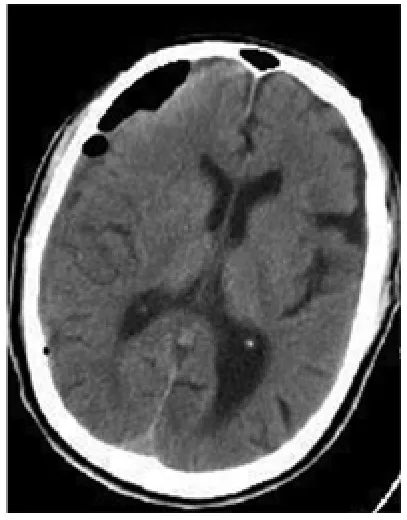

图2 头颅CT定位

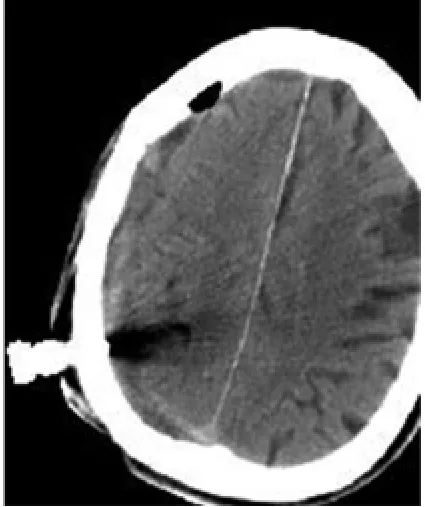

图3 头颅CT术后第1天

图4 头颅CT术后第1天,显示穿刺部位

图5 头颅CT术后1个月

3 讨论

慢性硬膜下血肿,多见于老年人和6个月以下的婴幼儿,目前对于血肿的出血来源和发病机制尚无统一的认识。至今仍停留在探索研究阶段,多数学者认为老年人慢性硬膜下血肿形成脑萎缩有一定关系,蛛网膜下腔的扩大使脑皮质引流至静脉窦的桥静脉受到牵拉,此时即使受到较轻微的外伤也易造成桥静脉破裂出血,形成硬膜下血肿[1],有CT随访资料发现它与外伤性硬膜下积液的演变相关,部分血肿能够自愈[2.3]。

大多数学者认为一经确诊,要尽早手术,并且传统的开颅术创伤大、费用高、并发症相对较多己渐不列为首选,采用CT引导下YL-Ⅰ型针穿颅引流,并有用尿激酶等溶血剂冲洗的办法,治疗效果较肯定[1]。且其操作简单安全,创伤小,费用低,疗效可靠。

另外微创穿刺治疗具有一定的盲目性,再操作过程中应该注意以下几点:(1)诊断明确,严格选择手术适应症,对于不能明确诊断者可用MRI平扫或增强扫描或其他检查手段进一步鉴别;(2)术前尽量不用脱水剂,以免影响脑复位;(3)定位点尽可能避开大血管(如:脑膜中动脉及其分支)走行处;(4)通过内板、硬脑膜时,应该一次性快速穿透,不得分层进针,否则可能造成硬脑膜剥离损伤,形成硬膜外血肿;(5)对于血肿量较大者,引流开始时应缓慢,以避免负压过大造成脑组织损伤、出血;(6)患者术后进行性意识不清,应该及时复查CT,出现问题及时处理。

总之,CT引导下微创穿刺治疗慢性硬膜下血肿的手术方法,容易掌握,具有安全、经济、有效、实用且不良反应少的优点,值得在临床进一步推广应用。

1 王忠诚主编.王忠诚神经外科学.第1版.武汉:湖北科学技术出版社,2005.442-444.

2 陶志强,朱志刚,陈相兵,等.外伤性硬膜下积液演变为血肿机制研究.浙江创伤外科,2005,10:17-18.

3 刘占军,赵宝林,李元柱.慢性硬膜下血肿的自愈.中国现代神经疾病杂志,2006,6:323-324.

——书写要点(三)