渝东南少数民族地区毒品犯罪研究

陈 薇

(中国政法大学研究生院,北京 100088)

渝东南少数民族地区毒品犯罪研究

陈 薇

(中国政法大学研究生院,北京 100088)

近年来,渝东南少数民族地区毒品犯罪问题日趋严重,其毒品犯罪类型多表现为走私、贩卖、运输、制造毒品罪,种植毒品原植物罪,非法持有毒品罪与容留他人吸毒罪等,其中以走私、贩卖、运输、制造毒品罪最甚。该地区毒品犯罪的产生与发展实质上是与该地区独特的经济、历史、文化、社会控制等诸多内外在因素有关的。防止此类犯罪产生与发展的对策是从满足少数民族民众的迫切生活需求出发,进一步改进和完善民族地区的社会管理。

毒品;毒品犯罪;少数民族

重庆市渝东南地区的“一区四县”——黔江、石柱、彭水、酉阳、秀山,是重庆市唯一集中连片也是全国为数不多的以土家族和苗族为主的少数民族聚居区。其地处四川盆地东南部大娄山和武陵山两大山系交会的盆缘山地,渝鄂湘黔四省市接合部,是重庆的东南门户。这里山川秀美、生态优良、民俗浓郁、民风淳朴、民族文化底蕴深厚[1]。在犯罪学研究的视野里,渝东南少数民族地区特定的社会物质文化条件决定了该地区犯罪模式的形成与发展,如涉枪、涉爆、财产性以及毒品犯罪等。本文仅就该地区的毒品犯罪现状进行初步的分析。就毒品犯罪的研究而言,本文旨在从渝东南少数民族毒品犯罪的现状出发,从毒品犯罪主体、毒品犯罪方式、毒品犯罪类型等几个方面来分析该地毒品犯罪的主要特征,找到导致毒品犯罪产生与发展的原因,以期对毒品犯罪的控制提出一些建议。

一、渝东南少数民族地区毒品犯罪的现状剖析

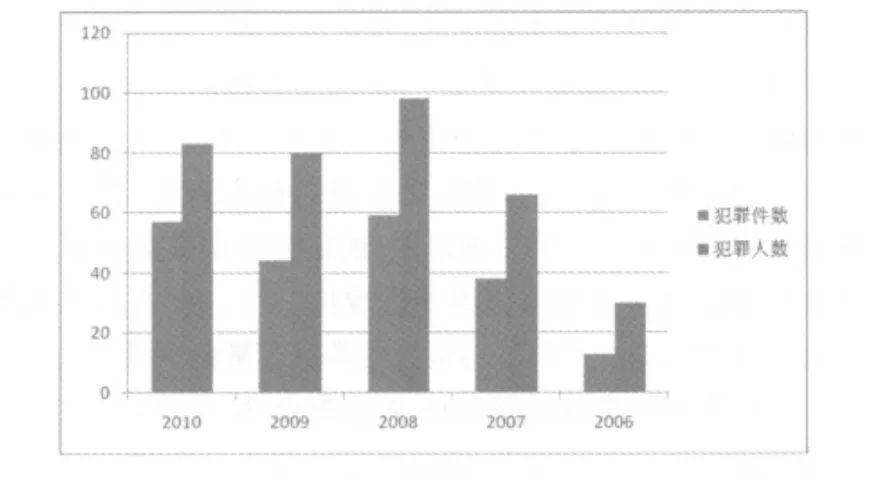

近几年来,渝东南少数民族地区毒品犯罪呈逐年上升的趋势,严重影响了该地区的社会经济文化发展。为具体明晰渝东南少数民族地区的毒品犯罪态势,笔者根据重庆市第四中级人民法院的司法统计数据,将这一区域的毒品犯罪情况进行分类统计,制作了下列图表(如图1)。

图1 渝东南少数民族地区2006年-2010年毒品犯罪案件司法统计数据

根据以上统计数据,我们不难发现:2006年至2010年5年期间,重庆市第四中级人民法院辖区法院共审理毒品犯罪案件211起,总涉案人数共计257人,其中尤以走私、贩卖、运输、制造毒品罪最为严重,该类犯罪几乎占每年毒品犯罪的80%左右。

为了更加直观、明了地比较数据之间的相互关系,揭示渝东南少数民族地区毒品犯罪的变化与趋势,笔者制作了以下图表(如图2)。

图2 2006年-2010年各年渝东南少数民族地区毒品犯罪走势

通过以上统计图表,我们不难发现:

第一,就渝东南少数民族地区毒品犯罪的案件数量而言,自2006年以来毒品犯罪案件呈现一种逐渐增长的趋势;到2008年,此类案件数量达到顶峰;2009年较2008年的案件数量有所回落;2010年毒品犯罪案件数量较2009年又继续增长。

第二,就渝东南少数民族地区毒品犯罪人数而言,除2009年较2008年在犯罪人数上有下降的趋势以外,其他各年均呈现出一种增长趋势,且2007年的增长趋势最为迅猛。该区域内的毒品犯罪发展态势呈现出一种逐渐增长的趋势。

因此,根据2006年至2010年渝东南少数民族地区毒品犯罪的案件数量与犯罪人数统计,总体而言,该区域内的毒品犯罪发展态势呈现出一种逐渐增长的趋势。为了解到底是哪些因素导致这一区域内毒品犯罪案件的产生与发展,本文将结合渝东南少数民族地区的具体实情进行详细的分析。

二、渝东南少数南民族地区毒品犯罪特征分析

(一)毒品犯罪类型:以传统毒品犯罪个罪为主导,其他新兴毒品犯罪个罪层出

在个罪上,渝东南少数民族地区以走私贩卖、运输、制造毒品罪为主,其他相关毒品犯罪为辅。在其他相关毒品犯罪中,以容留他人吸毒罪为主的新型毒品犯罪类型的增长迅猛。具体而言:

其一,图1的统计数据显示,2006年至2010年该地区的毒品犯罪个罪类型,从仅有的走私、贩卖、运输、制造毒品罪与种植毒品原植物犯罪两种类型发展为包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,容留他人吸毒罪以及非法种植毒品原植物罪在内的四种类型。而在2006年至2010年所有毒品犯罪的案件数量中,以走私、贩卖、运输、制造毒品罪为主的毒品犯罪案件数量占据绝对的首要位置,其比例高达83%,非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪、种植毒品原植物罪则分别仅占6%、9%与1%。

其二,同样根据图1的统计数据,容留他人吸毒罪自2008年在该地区出现以来,案件数量及涉案人数呈现飞速增长的趋势。2008年,容留他人吸毒的犯罪案件仅有1起,涉案人数仅为1人;2009年,该种类型的犯罪案件增长至5起,涉案人数达6人,较2008年的案件数量与涉案人数分别增加了400%和500%;2010年,容留他人吸毒的犯罪案件达到13起,涉案人数达到14人,较2009年的案件数量、涉案人数分别增加了160%和133%。该种毒品犯罪的发展态势不容忽视。

(二)毒品犯罪主体:传统犯罪人的固守与新型犯罪人的崛起

1.以少数民族农民与城市无业人员为主。少数民族农民与城市无业人员为渝东南少数民族地区毒品犯罪的主力军。笔者通过案件调研统计也证实了该区域此种犯罪主体的特殊性。如在黔江区杨永中、翁章龙、代春玲贩卖毒品一案中,3人均为少数民族农民[2];在彭水土家族自治县杨胜兵、罗应林、王荣建贩卖毒品一案中,2人无业,1人为少数民族农民[3]。一般而言,少数民族农民与城市无业人员,因为没有接受过良好的文化教育,缺乏一般的工作技能,就业往往比较困难,而无业或者较低的工作收入又造成其生活的困境,加之毒品犯罪高额回报,这些人员很容易铤而走险,走上毒品犯罪的道路。

2.犯罪低龄化与犯罪再犯化。首先,毒品犯罪呈现低龄化趋势,“80”后、“90”后犯罪人员不断加入。如在彭水土家族自治县杨胜兵、罗应林、王荣建贩卖毒品一案中,2人为“80”后,1人为“90”后 。导致犯罪低龄化现象出现的因素很多:一方面,由于城市化进程的推进,渝东南少数民族地区的群众纷纷涌入城市打工,致使大量老人、儿童留守农村,年轻人因为涉世不深、心理不够成熟,又没有受过良好的教育,缺乏必要的自制与家庭约束,很容易走上犯罪的道路;另一方面,外界社会的不良风气、部分影视作品的负面影响以及毒品犯罪的暴利驱使,也是大量年轻人犯罪的诱因之一。

其次,毒品犯罪中刑满释放人员再犯罪现象严重。在法院审结的多起毒品案件中,一些犯罪人在本案之前就曾因为各种犯罪受到过刑事处罚,这些人在被送往监狱后,并未通过劳动教育改造完成思想上的悔悟与反省,反而在狱中受到交叉感染或出狱后受以前同伙的不良影响,在刑满释放后又重新从事毒品犯罪。

3.女性逐渐成为毒品犯罪的主力军。“自古以来,犯罪主要是男性的事情,被称为是一种‘男性’的工作”[4]。近年来,女性参与毒品犯罪的趋势愈演愈烈。在重庆市2008年6月至2009年5月的毒品罪犯中,女性罪犯的数量达到160人,同比上升6.86%。女性这一传统意义上毒品犯罪的受害者,已经渐渐演变成毒品犯罪的实施者,甚至已成为毒品犯罪集团的组织领导者[5]。以前,女性由于其生理与心理特点,属于弱势群体,所实施的犯罪行为多依附于男性或在犯罪团伙中充当配角。而近年来,由于社会的变迁与整合,女性社会角色与社会地位逐渐变化,女性在毒品犯罪中的所扮演的角色也逐渐转变,多表现为单独犯罪或共同犯罪案件中的主犯,具有较强的独立性。

(三)毒品犯罪形式:犯罪手段与犯罪运作模式发生变化

1.犯罪手段低端化、隐蔽化与分散化。首先,与现代毒品犯罪所呈现出的国际化、智能化不同的是,渝东南少数民族地区的毒品犯罪手段较为低端。大多数犯罪主体处于毒品犯罪的下端链条,其犯罪手段多以充当“马仔”进行运输或者小额毒品贩卖为主。

其次,该地区的毒品犯罪方式较为隐蔽。为了逃避公安机关的查处,在地点上,毒品犯罪者多选择较为隐蔽或者偏僻的场所进行交易,比如桥下、宾馆等,或者人多嘈杂的地点,比如网吧、酒吧等;在时间上,毒品犯罪多在晚上、凌晨等人员稀少的时间段进行。此外,为了防止公安机关利用已获的线索“顺藤摸瓜”,毒品犯罪者一般通过手机、电话进行单线联系。有学者在文章中这样描述这种单线联系的方式:“运毒人员的手机只能用于与毒贩定时联系、沿途报平安;毒贩也使用专用卡号,与运毒人员联系,一旦贩运毒品行为暴露,此卡号即作废,从而切断与运毒人员的联系。”[6]

再次,该地区的毒品犯罪者多采取少量、多次交易的方式来实施犯罪行为。就目前查获的单起犯罪案件中,交易数量10克以下的占大多数。如在黔江区胡敏贩卖毒品一案中,胡敏曾在三天内三次进行毒品贩卖,但是各次贩卖的克数仅为0.4 克、0.26 克与 0.2 克[7]。这种少量、多次的犯罪方式给毒品案件的发现、侦破与审查都带来了一定的难度。

2.犯罪运作模式家族化趋势明显。渝东南少数民族地区毒品犯罪从一人单独犯罪逐渐发展为一人纠集、大家参与的家族化模式,少则二三人,多则五六人、七八人。而其毒品犯罪主体多为该少数民族地区的农村及无业人员社区的少数民族群体,这种犯罪主体的构成影响着该地区的犯罪运作模式。具体而言,表现为以下两个方面:

其一,因为恶劣的自然条件与生活条件,少数民族内部十分重视家族组织的建构。家族网络在经济发展、对外交往、资源分配等方面具有不可忽视的重要性。对少数民族自身而言,“家族资源”犹如一把双刃剑。一方面,“家族资源”为其个人的存在与交往提供良好的平台;另一方面,在享受“家族资源”的同时,个人也必须遵守家族内部严苛的传统习俗与宗教规定。有学者在论述家族与个人之间的关系时这样说道:“‘大我’的存在是‘小我’存在的前提,‘你’的存在是‘我’的存在的前提,因此,一切道德伦理行为规范都要围绕‘大我’运行。”[8]

其二,由于毒品犯罪属于隐蔽性与风险性极高的犯罪活动,只有犯罪人之间绝对信任与紧密合作,才能戒备公安机关的侦查与突破,逃避法律的制裁,而要达到绝对的信任并非易事。传统的家族模式下少数民族家庭成员之间的关系密切,相互之间的依赖性强于与其同历史时期的汉族家庭,因此,这种以血缘为纽带、具有共同认知的家庭成员之间才能更易形成这种信任。渝东南少数民族之间天然的“家族”纽带为毒品犯罪的团伙化提供了绝佳的可乘之机,民族地区的家族成员成为毒品犯罪者最理想的犯罪伙伴。毒品犯罪家族化趋势是渝东南少数民族地区社会情势发展使然。

三、渝东南少数民族地区毒品犯罪成因

毒品问题常常与经济、政治、教育、文化、民族、宗教、地域、历史等问题紧密结合,成为极其复杂的综合性的社会问题[9]。导致渝东南少数民族地区毒品犯罪的形成与发展的因素是多方面的:既有经济的因素,也有文化的因素;既有内部的因素,也有外部的因素;既有产生犯罪的一般因素,也有少数民族地区特有的因素。

(一)毒品犯罪滋生的温床:社会经济水平的限制

“经济基础对社会形态和社会制度有决定作用,因而经济原因对人们的思想和行为有决定性的影响。利益驱动是人们行为的根本动力。同样,对于犯罪行为来说,经济因素是具有直接决定作用的影响因素,违法行为通常是由不以立法者的意志为转移的经济因素造成的”[10]。渝东南少数民族地区社会经济水平的落后是滋生毒品犯罪的温床。

虽然渝东南少数民族地区景色秀美、民风淳朴,但是它地处武陵山系的褶皱地带,境内生态环境十分恶劣,干旱、洪水等自然灾害频繁。加之渝东南少数民族地区均为重庆市的边远县区,离重庆市经济发展中心较远,该地区各项经济发展在重庆各市区中较为落后。其中彭水苗族土家族自治县等既是“八七”扶贫攻坚时期592个国定贫困县之一,又是新一轮全国扶贫开发工作重点县,人民整体的生活水平仍然处于较低层次。

其次,渝东南少数民族地区经济增长方式比较粗犷,产业结构仍以农牧业为主。该地区内的农业人员是人口的主要构成成分,农民群众收入较低,增收难度很大。经济发展的滞后与不均又带来了科学、教育、文化与卫生等社会事业发展的滞后。总体来说,该地区的群众获取收入的手段与途径极为有限,生活水平改善的进程相对缓慢,经济的落后和城乡发展的不均衡成为影响该地区稳定、和谐的重要因素。当这些因素与该地区特殊的地理环境和社会民情相结合时,渝东南少数民族地区的社会矛盾就愈加凸显。

此外,随着经济的发展,一些人在基本的生活需求满足之后,开始为了追求感官的刺激而产生一种非理性的、畸形的生活消费,即对毒品的消费。而市场经济的低俗化使得一些人只重视眼前利益,忽视长远的发展,为了追求个人利益,不惜迎合有关“消费者”的兴趣与需求,以商品的形式进行生产与流通,并逐渐形成毒品的消费市场。毒品消费市场的形成是刺激多种毒品犯罪产生的直接原因。

(二)毒品犯罪的土壤:传统文化与民族风俗习惯的固守

严景耀先生曾说过:“犯罪是文化的产物。”文化对于犯罪的影响是不容忽视的。研究渝东南少数民族地区,其独特的传统文化与民族风俗习惯也是最引人注目的。如苗族的竹崇拜、芦笙、“七彩衣”、“踩花山”,土家族的巫师崇拜、哭嫁习俗、白帝天王、八宝铜铃舞等等共同组成了该地区特有的民族文化。渝东南少数民族地区的传统文化与民族风俗习惯在一定程度上影响着毒品犯罪的形成与发展。具体而言:

一是家族文化的盛行。中国社会是一个熟人的社会,少数民族地区更是如此。家族作为一种重要的组织形式维系着该民族的血脉,保障着个体的生命与生活。少数民族地区的民众之间的联系主要基于血缘关系,除此之外,也依靠平日的互相支持与帮助。“由于少数民族人口少,出于对外界的压力和民族自身生存的考虑,必然形成一股强势与合力来应对外部的威胁,这就客观上使家族组织的对外功能——武力得到了膨胀”[8]。正是这种家族组织的对外功能为毒品犯罪的滋生和发展埋下了隐患。当地的群众不愿意也不敢轻易去揭发他人的犯罪。若是为了获取个人的利益或者政府的奖励而去揭发他人犯罪,不仅为周围人所不齿,也为亲属所痛恨,到头来必将落得个为族人与村寨所排挤与孤立的下场。因而有人即使明知他人从事毒品犯罪,一般也不会去揭发,甚至还会尽力去掩护、隐瞒。少数民族群众所特有的家族归属感和为人处世的方式,导致基层公安政法机关难以依靠群众的举报来打击毒品犯罪。

二是宗教习俗的制约。在历史上,以土家族、苗族为代表的少数民族,都有着自己独具特色的民族习惯法。如土家族依靠民主选举产生的寨老,通过采用土家族地区长期发展所形成的习惯、惯例、禁忌、村寨规约、族规家训处理内外事务,依靠巫师“梯玛”作为人与鬼神之间的传言人;又如苗族社会内部特有的司法体系——“榔款”组织,在渝东南少数民族地区的某些村寨,时至今日依然保留着依靠民风旧俗解决纠纷的习惯倾向。这些宗教习俗有自己的运作方式,这使得国家的法律法规在当地较难贯彻与执行。

三是外来文化的冲击。渝东南少数民族地区是土家族与苗族等少数民族的聚居地,民族特色鲜明,加上地处偏僻,交通不便,长期以来受外来文化冲击较小,保留着极其丰富的文化资源。从建筑风格到饮食文化,从歌舞艺术到宗教仪式,从婚礼习俗到丧葬仪式等都有自己的独特之处。随着改革与社会转型的深化,外来的文化通过各种方式涌入当地,给当地的传统文化带来了巨大的冲击。外来文化是富有生命力的文化,是蕴涵着新鲜血液的文化,但却不一定是积极向上的文化,不一定是适应这片土地的文化,如金钱至上、个人利益为重、享乐主义等等。这些外来文化不但慢慢地破坏着本土的优秀文化,使得一些传统习俗消失殆尽,而且也在潜移默化地影响着该地区居民的观念与行为,甚至导致不良社会现象与犯罪的产生,影响该地区原有的社会秩序。

四是腐朽文化与风俗习惯的残留。在该地区淳朴的本土文化延续的同时,也裹挟着一些封闭、落后的文化与风俗习惯。比如在该地区曾出现的非法种植毒品原植物的犯罪行为,则是因为新中国成立前该地区有种植鸦片的习俗和传统。而当地群众之所以种植鸦片,一方面是因为地处边远,缺少医药,当地群众就将鸦片作为治病的药品;另一方面,则是由于部分少数民族地区仍有吸食鸦片的习惯。

(三)诱发毒品犯罪的动因:心理需求的失衡

在经济深入发展之前,渝东南少数民族地区群众多以“自给自足”的农业与牧业来满足自身的基本需求,地区内部的贫富差距并不是很明显。随着经济的深入的发展,渝东南少数民族地区的贫富差距开始出现,经济分层明显。“鉴于此种情况,‘穷则思变’的思想成为一些人的动力,有了改变目前状况的需要,一些人采取劳动致富的途径来改变自身的经济状况,而另外一些人则想‘一夜暴富’,追求‘短,平,快’”[11]。然而,民族地区社会资源、发展机会的有限性以及社会中种种不确定因素的存在,使得并非任何人都能轻而易举地通过合法的方式发财致富,而且这种方式所获取的财富需要时间的积累与耐心的经营。而这种通过合法的手段获取财富的有限性使得部分群体对于财富的强烈追求陷入瓶颈状况,贫富差距的拉大导致一些人心理上的不平衡,从而催生了部分群体企图通过非法的方式获取财富的畸形的心理诉求。在此种情况下,部分人开始将眼光投向了毒品犯罪。毒品犯罪正是这种可以在极短时间内带来巨额经济利润的“理想行业”,其通过短期的犯罪带来的巨大的经济利益,正好契合了某些人追求“一夜暴富”的心理。相对于漫长而艰辛的合法取财方式,毒品犯罪完全是一条可以获取巨额经济利润的捷径。这种巨大经济利益的反差,导致了部分人受利益的驱使,进行违法犯罪活动。

另外,随着社会现代化进程的加剧,社会中人与人之间情感逐渐疏远,社会责任逐渐淡漠,人们的利益观念不断被强化。“人们以获得最大的利润、最多的货币为目的,由此很容易导致金钱拜物教的产生。在金钱拜物教的驱使下,一些人会为了追求最大利益而不择手段、不计后果,甚至铤而走险违法犯罪”[10]。

此外,毒品犯罪人往往存在侥幸心理,认为自己有家族的保护不易被发现,或者认为毒品数量小、犯罪手段隐蔽不会被发觉,这种侥幸心理将很多人拉向犯罪的深渊。

(四)防治毒品犯罪的瓶颈:社会控制的弱化

“某类犯罪的增减,除取决于它所赖以产生和存在的基本条件外,还与国家对这类行为的抑控机制的强弱有密切的关系。也就是说,国家对这类行为的抑控机制强时,这类犯罪就会相对减少;反之,这类犯罪就会相应增多”[12]。渝东南少数民族地区毒品的发展与该地区对毒品犯罪抑控机制的弱化具有一定的关系。

一方面,渝东南少数民族地区远离重庆的主城区,交通与通信不甚发达,缺乏与外界社会的互动与交流,加之该地少数民族杂居,不同的民族有不同风俗习惯与宗教信仰,国家的相关政策在该地很难实施,对毒品犯罪抑控机制的实施存在一定的困难。另一方面,部分地区的政府部门对毒品犯罪的社会危害性认识不到位,在毒品犯罪出现之时没有及时采取相关的措施,导致毒品犯罪的扩大化。比如有关部门关于毒品防治的法制宣传力度不足,很少进行宣传教育或者在宣传教育的过程中没有实际结合民族地区的社会、文化与历史的背景制定相关的对策。当地群众并没有很好地领会与吸收,对于毒品犯罪仍然存在误解,甚至没有基本的概念。再比如,有关部门在某个时间段,在对该地区的毒品犯罪采取了“严打”等措施之后,该地区的毒品犯罪有所收敛,“严打”措施取得了一定的成效,当案件数量有所下降之后,有关部门在思想上有所懈怠,在预防措施、防范机制上不加以重视,未形成一个齐抓共管、警民合一、部门联动、快捷高效的长效防范机制,毒品犯罪又会再次抬头。此外,由于渝东南少数民族地区地处贫困偏远山区,工作、生活条件相对艰苦,加上财政紧张,技术设备落后,甚至有关人员的工作性津贴都久拖不给,这就导致该地区人力、物力的严重不足,难以应对该地区毒品犯罪的增长趋势。

四、渝东南少数民族地区毒品犯罪治理对策探析

(一)正本去源之策:从满足少数民族民众迫切生活需求开始

少数民族地区的群众实施毒品犯罪,有一部分缘于生活贫穷。因此,如果要对于因为生存的需要而诱发的犯罪进行治理,就需要首先解决少数民族地区群众生活与生存的贫困问题。对于这一类型的诱因所催生的犯罪的治理,需要政府部门从少数民族群众的实际入手,从诱发犯罪的根源入手,充分利用社会各方面的条件,进行综合治理。一方面,当地的政府应当积极地贯彻国家对少数民族地区的优惠政策,利用本地区的自然资源和人文资源,寻找适合本地区发展的途径,调整地区的产业结构,建立地区稳定与正确的发展途径。另一方面,要针对当地群众的实际情况,切实加大职业技能培训力度,提高其就业的能力,确保其稳步增收致富,防止部分群众因为缺乏必要的专业技能和进入正规就业市场的本领而走上犯罪道路的情形出现。

(二)外在的犯罪控制之策:进一步改进和完善民族地区的社会管理

其一,加大依法行政的力度,不断提高依法行政、合理行政水平。深挖涉毒人员获取毒品的渠道、途径等上线犯罪线索,坚持从源头上切断毒品犯罪链条。

其二,高度关注民生,妥善处理涉及群众切身利益的事情。首先,应充分保护妇女、儿童、老人、农民工等群体合法权益,让人民群众生活更加有尊严。要加强劳动就业服务指导,通过劳务输出等各种途径扩大就业面。其次,家长、学校、社会要各司其职,关注未成年人特别是农村留守儿童的健康成长,防范一些困难家庭和特殊家庭的孩子走上毒品犯罪的道路,减少未成年犯罪案件的发生。再者,应分析客观因素,加大民族地区的教育投入,探索适合地区少数民族文化的教学模式。

其三,部分群众之所以走上犯罪道路,与其法律意识不强、法律知识缺乏息息相关。因此,一方面要以群众喜闻乐见的方式,在群众中开展形式多样的普法宣传活动,普及法律知识,不断增强他们的法律意识,引导他们自觉依法办事,依法维权。另一方面,也应加强对青少年防毒意识的培养,增强青少年对毒品危害性的认识,引导青少年远离毒品,珍爱生命。

[1]百度百科.渝东南地区[EB/OL].http://baike.baidu.com/view/1537833.htm.

[2]重庆市黔江区人民法院(2009)黔法刑初事字第197号裁判书[EB/OL].http://cqszy.cncourt.org/public/paperview.php?id=18719,2009 -11 -18.

[3]重庆市第四中级人民法院(2009)渝四中刑终字第49号刑事裁定书[EB/OL],http://cqszy.cncourt.org/public/paperview.php?id=175348,2009 -11 -16.

[4]王牧.新犯罪学(第2版)[M].北京:高等教育出版社,2010.

[5]腾讯新闻.渝禁毒形势严峻,涉毒女性和未成年人越来越多 [EB/OL].http://news.qq.com/a/20090626/000606.htm,2009-2-26.

[6]刘婷.云南边疆民族地区毒品犯罪特点研究[J].云南警官学院学报,2007,(2).

[7]重庆市黔江区人民法院(2009)黔法刑初事字第156号裁判书[EB/OL].http://cqszy.cncourt.org/public/paperview.php?id=185204,2009 -11 -17。

[8]刘芳.枧槽高山苗——川滇黔交界处民族散杂区社会文化变迁个案研究[M].北京:中央民族大学出版社,2006.

[9]黄荣.科学发展观下云南毒品问题探析[J].云南警官学院学报,2007,(1).

[10]李锡海.现代化与犯罪研究[M].北京:中国人民公安出版社,2009.6.

[11]拜荣静.西部民族地区毒品犯罪的心理结构分析[J].甘肃社会科学,2005,(6).

[12]赵秉志,于志刚.毒品犯罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003.

责任编辑:贾永生

D918

B

1009-3192(2012)04-0094-05

2012-06-10

陈薇,女,中国政法大学研究生院刑事司法学院2010级刑法学硕士研究生。

研究项目:本文为中国政法大学硕士研究生创新项目“渝东南少数民族犯罪类型研究——以土家族、苗族为考察”的阶段性研究成果。