公共决策机制中的“央地共治”

——兼论当代中国央地关系发展的三个阶段

闫帅,武汉大学政治与公共管理学院,湖北武汉430072

公共决策机制中的“央地共治”

——兼论当代中国央地关系发展的三个阶段

闫帅,武汉大学政治与公共管理学院,湖北武汉430072

我国的央地关系相继走过了“集权制”下的“央主地从”、“分权制”下的“地方主义”以及“分权—合作制”下的“央地共治”等三个阶段。“央地共治”模式的提出,既改变了“央主地从”模式下中央对于公共决策权的垄断,也改变了“地方主义”模式下只强调“分权”而不强调“合作”的弊端。从决策—执行一体性来看,中央政府要想改变地方政府在执行中的“不合作”,就需要在决策中采取“合作”。由此,中央政府在公共决策上逐渐向地方开放,并表现为决策权力上的地方分享、决策主体上的地方参与、决策过程上的地方影响,这既有利于问题的解决,也有利于民主政治的发展。

央地关系;地方主义;央地共治;公共决策机制

就现实环境而言,疆域广大且差异明显的中国,有学者称之为“具有洲际规模的巨型国家”[1]、“超大社会”[2],如何克服时空距离的局限实现国家的有效治理,一直是困扰央地关系的重要难题。毛泽东早在《论十大关系》中就提出要将发挥中央和地方的“两个积极性”作为国家治理的重要手段,具体到决策机制上,“提倡同地方商量办事的作风。党中央办事,总是同地方商量,不同地方商量从来不冒下命令。……凡是同地方有关的事情,都要先同地方商量,商量好了再下命令”[3]31。然而,历史似乎不容乐观,央地双方的“积极性”始终处于一个此消彼长的状态,当中央积极性得到发挥时,却带来了“一抓就死”的地方消极状态;当地方积极性得到发挥时,却又带来了“一放就乱”的中央权威旁落的结果。本文在回溯央地关系历史的基础上,以公共决策机制的变化为线索和切入点,通过对当代中国央地关系动态调整的描述和总结,特别是面对改革开放初期所出现的“地方主义”难题,央地关系所做出的调整和变化,认为央地关系在经历了建国初期以发挥中央积极性为主的“央主地从”阶段以及改革开放初期以发挥地方积极性为主的“地方主义”阶段之后,目前的央地关系进入了两个积极性都得到有效发挥的“央地共治”阶段。

一、“央地共治”:基于背景的考察分析

回顾来看,自秦以迄,我国在央地关系上主要表现为“央主地从”的模式。这种模式具有三方面的特点:第一,体制上的中央集权制;第二,公共决策机制上中央对于决策的垄断,严格遵循中央决策—地方执行的政策过程;第三,效果上的中央积极性的发挥。新中国成立以后的计划经济时代依然延续并发展了这一模式,更多的权限被中央所垄断,1954年的《中华人民共和国宪法》(简称《宪法》)对此做了明确的规定,这体现在《宪法》第四十九条中的第四项和第六项,其分别规定:“(国务院)统一领导全国地方各级国家行政机关的工作”、“(国务院可以)改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决议和命令”。与此同时,《宪法》第六十六条强调“全国地方各级人民委员会都是国务院统一领导下的国家行政机关,都服从国务院”。在这种高度中央集权体制下,资源再分配权主要集中在中央,所有的地方政府都不过是中央政府的派出和代理机构,在公共决策机制上也严格贯彻“中央决策—地方执行”的模式,中央垄断决策权。在具体执行上,“地方通过自己对于中央的私下的修正来使中央政策的贯彻执行能够比较适应当地地方的需要”[4]94。虽然这一体制在保证国家安全、领土完整以及“集中力量办大事”方面发挥了独特优势,但也带来了诸多负面影响。从中央来看,更多的资源分配权和决策权就意味着更多的责任和义务,增加了中央的负重,难以保证决策的准确、及时和适用,而且一旦决策有误,就会直接影响决策的公信力以及中央统治的合法性权威;从地方来看,抑制了地方积极性发挥,无法因地制宜,进而使中央、地方双方利益受损。

改革开放后,从集权化走向分权化也就成为了央地关系改革的重点。随着我国体制转轨的深入,特别是“放权让利”的改革战略和“分灶吃饭”的财政体制的推行,原先中央与地方一致性的利益格局被打破,从原先的“大家都是一家人”的“一大二公”转向了“亲兄弟明算账”的“市场交换”,地方政府的利益主体意识不断增强、利益主体地位不断强化,地方政府越来越成为地方区域内独立的具有经济发展目标和自我利益诉求的行为主体。随着地方政府可控资源的不断增加以及可获财力的不断积累,地方政府逐渐具备了相应的同中央政府讨价还价甚至公开叫板的实力和冲动。既往的“央主地从”的权力格局和公共决策机制已无法应对这种变化了的央地关系,央地关系逐渐偏向“地方主义”模式,并具有了以下三方面的特点:(1)体制上的分权制。(2)松动的“中央决策—地方执行”的公共决策机制,这又具体表现为两个方面,即一方面,地方政府对于“中央决策”开始有了异议,特别是“在牺牲对各省差异的强调而承认国家的一致性这种中国观的目标上有了深刻歧义”[5]180,不再认同中央在决策上对于“为了整体,牺牲部分”的强调;另一方面,地方政府对于“地方执行”开始有了花样,所谓“上有政策,下有对策”。地方政府的“对策”主要包括:政策敷衍,对中央政策阳奉阴违,只宣传不落实;政策附加或阻截,根据自身需要,选择性地执行中央政策;政策抵制,表现为有意不执行或变相不执行,要么“见了红灯绕着走”,要么干脆“闯红灯”;政策扭曲,对中央政策精神或部分内容故意曲解,为我所用[6]。(3)效果上的地方积极性的发挥。

在此期间,随着“地方本位主义”的增强,导致了地方政府对于全局与整体利益的漠视,表现为“囚徒困境”式的不合作,进而使中央政策难以推行,毛寿龙称之为“地方主义的泥淖”[7]。学者们也采用了纷繁复杂的概念来描述此时的央地关系:(1)比较极端的有“独立国家”和“混乱状国家”,“独立国家”强调“大陆各省与世界各国的经贸关系日益密切,反倒省际间的关系逐渐疏离,因此若从经济方面言,各省都犹如独立国家”[8];“混乱状国家”主张“分权的结果,使中国大陆不再是统一的国家,而变成一个混乱状的国家,中央假装在统治地方,而地方假装被中央统治”[9]267。(2)相对温和的有“诸侯经济”和“发展型地方主义”,“诸侯经济”强调地方行政过多干预经济,自成体系,与中央发生某种程度的制衡关系,换而言之,“全国三十个省市为三十路大诸侯,三百多个地区是三百多路中诸侯,两千多个县市为两千多路小诸侯,各路诸侯各求发展,各据一方,各自为政”[10];“发展型地方主义”认为地方政府有两个关注点,“第一,强调‘发展’,即地方政府以发展尤其是经济发展为基本取向;第二,强调‘地方’,即在发展过程中以地方利益为导向”[11]26。然而,包括极端与温和在内的各种概念和意涵都透露出了一种担忧:中央政府已经在“地方主义的泥淖”中越陷越深。这不仅加大了中央的公共决策与执行成本,而且造成了地方与中央关系的紧张状态。因此,中央政府如何摆脱“地方主义的泥淖”也就成为了一个非常重要的时代课题,这也就是“央地共治”模式提出的重要背景。

二、“央地共治”:基于学理的考察分析

针对“地方主义的盛行”以及中央政府深陷“地方主义的泥淖”的危机,学界进行了深入而有益的讨论。概括而言,解决路径主要有两条,一条是“集权—惩罚”的路径,另一条是“分权—合作”的路径。然而,“集权—惩罚”的路径弊端显著,这主要体现为:(1)逆潮流而动,该路径强调“以中央集权来遏制地方主义”,然而,这与当前的“分权化”趋势显然是背道而驰的。学者Gotze(1993)指出,当代各国政府大规模的进行垂直式的结构调整,形成中央放权与地方揽权的现象,地方政府拥有更多自主权。进一步而言,各国政府在政府再造的过程中,有“分权化”与“自主化”趋势,亦即提高地方政府自主性,加强对地方政府授能[12]。况且,改革开放后,原先高度中央集权的经济体制与基础已不复存在,旧时的中央集权体制也难以再现。(2)治标不治本,中央集权的方法虽然一定程度上缓解了中央政府深陷“地方主义的泥淖”的危机,但也迫使地方政府重回“不可治理”危机①所谓不可治理,乃指由于地方政府掌握的资源的有限,造成人民的需求与政府回应能力有落差,形成治理上及合法性的危机,而有“过度负荷”(overload)的现象。的老路,这无疑是一种拆了东墙补西墙的做法。与之相关联的惩罚措施,虽然强调中央可以对地方政府的执行偏差以及“恶意挑衅”行为祭出“严厉制裁”、“利益剥夺”等大旗,但是这并不能从根本上改变地方政府的自利动机与行为。

在“集权—惩罚”的路径备受批评与诟病之时,学界却在“分权—合作”的路径上达成了一致与共识。谢庆奎教授基于现实的经验观察,用“协商性”来描述央地之间的合作关系,他认为“协商性是改革开放之后出现的新动向。由于利益驱动,有些问题不是一纸命令所能解决的,上级和下级以及同级之间需要进行谈判和协商才能解决”[13]。同样的观察来自于台湾学者沈建中,他认为“在分权化的潮流趋势下,地方与中央关系,逐渐脱离传统父权思想下的依附侍从模式,转成策略性伙伴关系”[14],而所谓“伙伴关系”,是指两个以上的组织,在策略目标的考量下,自主地进行资源交换或创造过程,并形成一种持续而正式的关系。这些论述虽然在语言表述上有所差别,但是都表明央地关系进入了一个新的阶段,即“央地共治”阶段。

“央地共治”相较于“央主地从”和“地方主义”,既有共性也有特性。共性之处在于,三者都是以“央强地弱”为前提,这与我国单一制的国家结构形式以及民主集中制的决策原则密不可分,因此,所谓的“地方主义”以及“央地共治”都是一种相对的概念表述和行为状态。目前的“央地共治”也是一种中央主导、地方参与的状态。其特性之处在于(参考表1):第一,体制上的“分权—合作制”,在“分权”的体制背景下引入了“合作”,诚如郑永年和吴国光所指出的那样,“无论中央还是地方,如果得不到另一方的合作,就不能把事情做好”[11]21;第二,公共决策机制上的央地谈判、协商与合作,中央通过在公共决策上逐渐向地方开放,以换取地方在政策执行上配合中央,“中央通过谈判来说服地方贯彻中央政府的意志和政策,而地方则通过谈判来影响中央的决策”[11]21;第三,效果上的央地两个积极性的发挥。

表1 “央主地从”、“地方主义”和“央地共治”三种模式的对比分析

上述着重对“央地共治”这一概念进行了讨论和澄清,在此基础上,学界还从公共决策机制的视角对这种“分权—合作”的“央地共治”模式的发生原因进行了分析。概括来说,主要有以下三方面。

第一,从政府的结构来看,我国中央政府缺少自己的执行机构,中央政策的执行依赖于地方政府。我国中央行政机构国务院的部、委、局、署是分别履行国务院基本的行政管理职能的机关。这些部门的职责主要是政策的制定以及宏观规划与指导,几乎没有涉及政策的执行。国务院主要起到一个政策的宏观调控和指导以及总的最高的监督职能的作用,中央政策是通过中央—省—市—县—乡镇这种金字塔式的层级逐级向下执行的[15]。换而言之,在将中央政府与地方政府实行二分法的前提下,中央政府并没有自己的执行机关,其政策执行需依赖于地方政府,因此中央政府也避免与地方政府关系搞僵,而是尽量采取协商与合作,否则,中央政策无法推行,有令不行,有禁不止。

第二,从权力的归属来看,随着中国“放权让利”改革战略的实施,权力也逐渐呈现出弥散化的特点,“权力存在于我们几乎看得到的所有地方”,李侃如认为,可以把中国“看做一个地域管理机构的套叠式体制,乡镇、县、市、省和中央等每一级都拥有实在的政策创议权。各级官员都格外关注积蓄资源和达成能为本级政府管理的地方带来利益的交易。每一级都愿意在不打乱本身计划的情况下,让下级做其所愿之事。在缺乏正式的制度机制与合法的宪法框架赋予这个体制以规则和可预见性的情况下,大部分事情都要通过谈判和建立共识在实践中来解决”[5]335,也就是说,当前中国的决策权力归属存在着实在归属与法律归属的差别,每一级所拥有的那些实在的权力并没有得到法律条文的明确规定,因此,这种实在归属与法律归属的差别,导致了这些决策权力存在边界的模糊与冲突的危险。与此同时,每一级都有着“带来利益的交易”以及“不打乱本身计划”的意愿,因此,要想解决“冲突的危险”以及保持“地方的福利”,“合作”将会是通向这一目标的有效路径。

第三,从决策—执行来看,决策与执行具有天然的一体性,中央政策执行的难题,就在于“决策”主体与“执行”主体的分割。中央掌握“决策权”但不“执行”,地方掌握“执行权”但无权“决策”,再加上中央与地方所代表与关注的利益不同,中央主要关注的是宏观的与整体的利益,并将其作为决策的依据,而地方主要关注的是微观的与局部的利益,并将其作为执行的依据。一方面,由于宏观与整体的利益具有公共物品的特性,容易导致搭便车,地方政府缺乏关注的动力;另一方面,由于地方政府在中央政策制定过程中的缺席,利益无法得到表达和满足,所谓“无代表不纳税”,因此,地方政府在执行中央政策时也就没有了执行的意愿。其结果,必然呈现为一种“中央政府”以“一”对“多”个“地方政府”的博弈格局,从而使中央政府在“地方主义的泥淖”中越陷越深。因此,从源头上来讲,要想改变地方政府在执行中“不合作”的状况,中央政府就需要在决策中采取“合作”的方式。通过在决策中引入地方政府的参与,让地方政府表达其利益诉求,这既能调动地方在执行上的积极性与主动性,又能为中央决策提供顺畅的信息来源渠道,保证中央决策的全面性与正确性。

在此基础上,众多学者还据此进行了具体的制度设计,以期通过将其变得可操作化来解决实践中的央地矛盾。具有代表性的是胡鞍钢的“一省一票制”,该方案设想在全国人民代表大会中设置一个专门委员会,其成员由来自全国30多个省区的代表和中央代表组成,凡涉及中央财政资源分配、中央投资资源分配和全国性重大公共决策的决策必须经该委员会通过和批准。在“一省一票制”之下,各地的独立利益相互联系、相互牵制,由于“群体”的压力,将使某些地方放弃不合理的要求,最后形成的方案往往是中央与各地方利益相互协调的结果,既能保持全国的统一性又能照顾各地的多样性[16]。王绍光也有类似的建议,其不同之处在于,他对于这么一个专门机构的所属部门并没有进行限制,曾如他指出的那样,“这里重要的不是该机构应设在立法部门内或行政部门内,也不是该机构内部的具体构成方式”[17],真正重要的是设计原则,其要体现“地方代表有权参加中央决策”、“各省的参与权应该平等”、“决策以投票表决”。毛寿龙[7]也有类似的思考和设计,与胡鞍钢、王绍光的模式大同小异。

通过上述讨论,我们不难发现,虽然学界在概念上还没有形成统一,而是各自命名与定义,如“协商性”、“策略伙伴集团”等,但是这些概念无疑都具有相近相似而不相反的内涵,其所指称的内容具有高度一致性,也就是本文所讲述的“央地共治”。学界的这种讨论,为本文“央地共治”这一概念和命题的提出提供了全面而深厚的理论支撑。

三、“央地共治”:基于现实的考察分析

虽然现实的发展并没有按照学者所设想的那些制度模式展开,既没有出现胡鞍钢所倡导的“一省一票制”,也没有设置一个王绍光所主张的“专门处理财政资源的动员与分配问题”的机构,但是诚如王绍光所主张的那样,不在于机构、制度本身是什么,而在于设计的原则,要想使地方政府增加与中央合作的意愿,必须使地方政府有权参与中央决策过程。通过对现实的考察分析,我们不难发现,这种地方政府对中央决策的参与权正在随时随地的情景中以多种多样的形式反复出现,成为我国公共决策机制中的常态化现象。这主要体现为以下三个方面。

(一)决策权力上的地方分享

在我国单一制国家结构形式和央地职责同构①职责同构指不同层级的政府在纵向间职能、职责和机构设置上的高度统一、一致,由于“没有对各自权力的来源、事项的管辖等方面进行合理的划分,致使上级政府可以越权行使下级政府权力”。参见:朱光磊,张志红:《职责同构批判》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2005年第1期。的中央行政集权的背景下,考虑到国家超大规模以及区域发展极不平衡的现实,中央政府在具体公共决策机制上做出了一些弹性安排,为地方政府自主决策预留了一定的空间,以期通过决策权力上的地方分享来达到因地制宜的效果。这表现为:

第一,重大决策上的中央原则性决策与地方具体化决策相结合。在事关全国性的决策上,中央决策主要以原则性、指导性、宏观性为主,多表现为指导思想、目标任务和重大原则。在此基础上,地方政府会召开诸如“传达、学习中央政策、讲话精神”的会议,并结合本地实际情况,通过再决策,将中央决策精细化、具体化。这被形象地描述为“不离上级意,唱唱地方戏”,其核心在于中央与地方在决策机制上的相互理解与合作,中央要明了“下情”,地方也要吃透“上情”,为此,中央通过原则性决策来为地方预留自主决策空间,地方则通过再决策将政策精细化、具体化来贯彻中央决策精神。

第二,相机授权下的中央权力下放与地方权力分享。所谓相机授权是指中央政府根据不同的时机、环境有差别地决定对地方授权的内容、程度和方式的央地权力配置体系[18]。相机授权从本质上讲是指中央将更多的决策权下放给地方,以使地方拥有更多的自主决策空间,如经济特区、开放城市、综合实验区、保税区和开发区等,都是中央政府相机授权的结果和体现。以最具典型的经济特区为例,早在经济特区成立之初,中央就印发纪要给予了很大的自主权,其中最为重要的一条是:授权广东省对中央各部门的指令和要求采取灵活办法,适合的就执行,不适合的可以不执行或变通办理[19]。发展至今,在经济特区众多特点中,一个重要的方面就是特区行政管理机构有权制定因地因时制宜的特区管理条例。随着经济特区、保税区、开发区等数量的日益增多,这表明中央相机授权的力度也不断加大,将更多的决策权力下放给地方,让地方分享。

(二)决策主体上的地方参与

诚然,中央会下放一部分决策权让地方分享,但是,对于依然被中央保留的那部分决策权,是否存在地方参与?答案基本上是肯定的。对于这部分决策权,中央主要通过“决策主体上的地方参与”来实现,这主要表现为“常规化”和“制度化”两种途径。

第一,“常规化”的地方参与模式。这是指中央在决策中就某些问题征求地方政府意见的惯例,主要体现为:调研、谈话、座谈会等形式。中央“十二五”规划制定的过程就是这么一个“决策主体上的地方参与”的过程。胡鞍钢对此详细描述到,“从2010年3月全国人民代表大会闭幕之后,中央政治局9位常委和其他委员分赴各地进行专题调研,这是中央领导人与地方负责人直接信息沟通的最好形式,一方面‘百闻不如一见’,中央领导人直接获得第一手信息,了解第一手材料;另一方面,地方负责人可以直接反映他们的实际要求和具体建议,就重大政策交换意见,达成共识”[20]。随着我国决策科学化、民主化的发展,中央政府决策日趋由封闭的“关门决策”模式逐渐向广泛征求地方意见的“开门决策”模式发展,并形成了惯例,而这就为地方政府成为中央决策的参与主体提供了机会和可能。

第二,“制度化”的地方参与模式。从历史来看,我国党与国家并行治理的“政治双轨制”在国家重大政策决策过程中形成独特的决策模式:党委创议—人大审议[21]。随着我国“依法治国”的推进以及制度化建设的加快,党委创议—人大审议的决策模式越来越变得制度化和常态化。具体到中央决策来看,无论是党中央,还是全国人大,均有大批来自地方的代表,换而言之,无论是在党委创议环节,还是在人大审议环节,都有地方代表的参与。这也成为“决策主体上的地方参与”的制度化渠道和保障。

(三)决策过程上的地方影响

从伊斯顿的政治系统分析来看,决策的制定包括输入、政治系统(转换过程)、输出三个部分。在以往的公共决策中,地方政府的影响主要在输出阶段,远离输入和政治系统等决策过程,如“央主地从”阶段“地方对中央决策的私下修正,以适应当地需要”,“地方主义”阶段地方政府对不符合自己利益需求的决策所采取的“上有政策,下有对策”。在目前的情况下,地方政府的影响力已然从输出部分的决策执行阶段走向了输入和政治系统部分的决策制定阶段,即决策过程上的地方影响,这同样包含两个方面。

第一,以“驻京办”为代表的地方影响模式。“驻京办”自设立以来就是中央与地方纵横交错的权力关系网络中极其重要的关节点。它既有利于中央及时了解地方信息,也有利于地方准确表达本地利益,影响中央决策。由于缺乏明确而健全的法律条文规定,“驻京办”在很长一段时间都是我国法定政府体系之外的半制度化的沟通渠道,其行为是一种半公开化的沟通方式,为此,黄健雄称之为“潜沟通”[22]1。2010年1月19日国务院《关于加强和规范各地政府驻北京办事机构管理的意见》的颁布,不仅标志着中央对于“驻京办”管理的制度化与规范化,更标志着中央在一定程度上肯定和默认了地方政府通过“驻京办”来影响和参与中央公共决策,更有利于加强地方政府的利益表达、信息传递以及对中央决策的影响和参与。

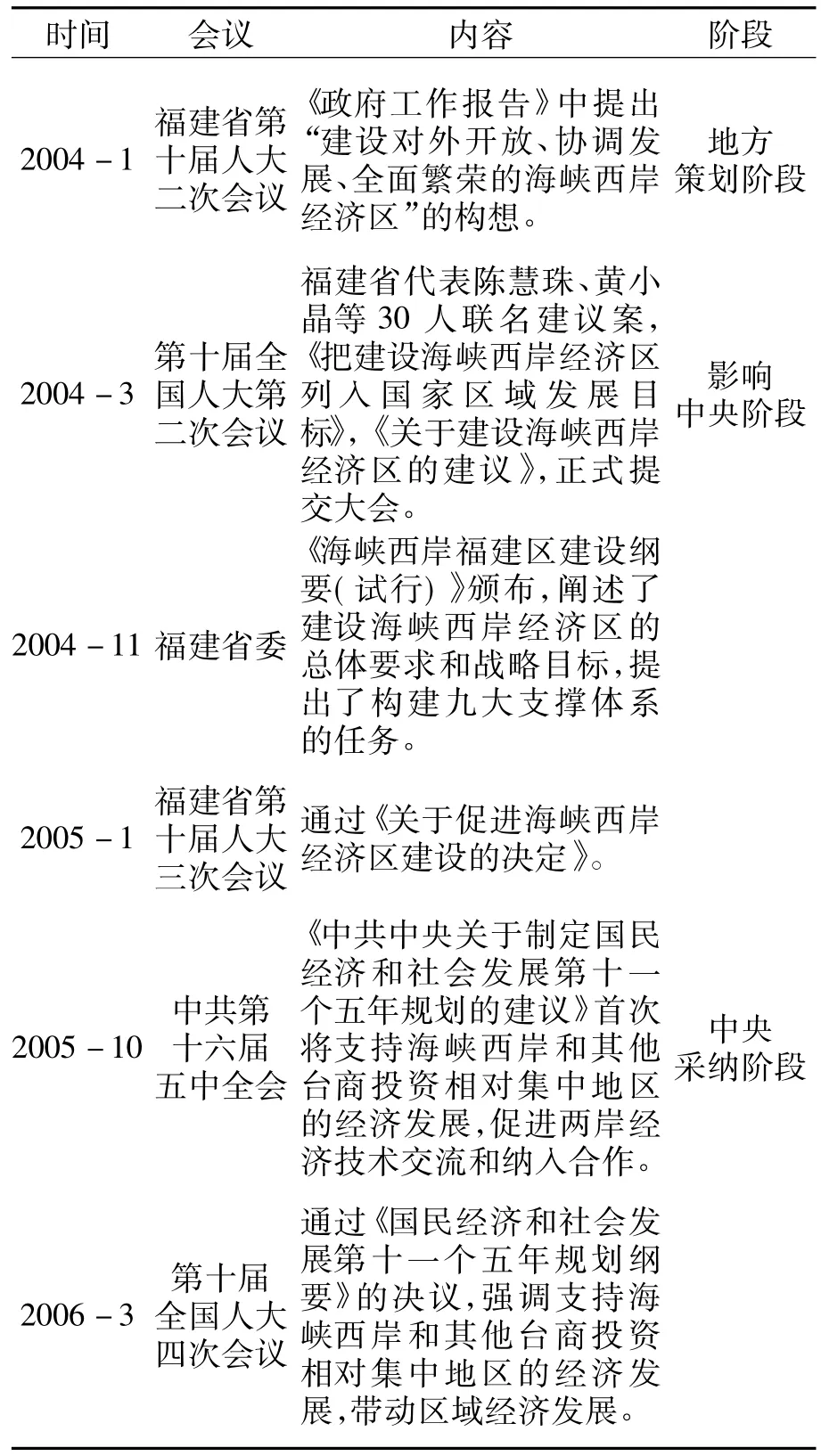

第二,以“政策输入”为代表的地方影响模式。这主要表现为,地方政府积极策划,使自己的策划被中央政府采纳,进而转变为中央决策。福建省“海峡西岸经济区”的出台就是一个鲜活的案例。通过表2,我们不难发现,“海峡西岸经济区”的出台大致经历了三个阶段:地方策划、影响中央、中央采纳。由此可见,地方政府已经逐渐改变了以往的那种被动接受与适应状态,开始主动、积极地通过政策输入来影响中央决策。这体现为:输入部分的积极策划,决策部分的积极影响。在这两部分的共同努力和作用下,最终使符合本地发展和要求的政策为中央所接受,上升为中央决策。

表2 海西区政策发展演进的三个阶段

综上所述,“央地共治”模式的提出,既改变了“央主地从”模式下中央对于公共决策权的垄断,也改变了“地方主义”模式下只强调“分权”而不强调“合作”的弊端。从决策—执行一体性来看,中央政府真正认识到,要想改变地方政府在执行中“不合作”,就需要在决策中采取“合作”。由此,中央政府在公共决策上逐渐向地方开放,地方逐渐具有了参与、影响中央决策的路径和手段,进而在公共决策机制上实现了一种“央地共治”的状态。这么一种状态,一方面,既遵从了我国单一制的历史传统和宪法所规定的“中央的统一领导”,继续发挥着中央权威在维系领土安全、主权统一以及“集中力量办大事”等方面的作用,进而充分调动了中央的积极性;另一方面,又发挥了地方参与在维系大国治理方面的贡献和作用,通过“分权”给予地方在其管辖范围内一定的自主与自治的权力,通过“合作”给予了地方参与、影响中央决策的机会和路径,充分照顾到了地方独立的利益主体地位和利益发展诉求,充分调动和发挥了地方的积极性和主动性,从而使中央权威与地方活力达到了有机结合,为我国超大社会的有效治理提供了新的政治智慧。

[1]房亚明:《超大空间的有效治理:地方自治导向的分权?——论我国纵向府际关系的制度变革》,载《国家行政学院学报》2009年第3期。

[2]王沪宁、陈明明:《调整中的中央与地方关系:政治资源的开发与维护──王沪宁教授访谈录》,载《探索与争鸣》1995年第3期。

[3]《毛泽东文集》(第7卷),北京:人民出版社1999年版。

[4]Schurmann Franz.Ideology and Organization in Communist China.Berkeley:University of California Press,1968.

[5](美)李侃如:《治理中国:从革命到改革》,北京:中国社会科学出版社2010年版。

[6]杨连强:《利益差别与政策博弈:中央与地方关系的另类解读》,载《重庆社会科学》2006年第7期。

[7]毛寿龙:《“囚犯的难题”与“地方主义的泥淖”:中央与地方关系的再思考》,载《行政论坛》1996年第3期。

[8]Anjali Kumar.“China’s Reform,internal trade and marketing”.The Pacific Review,1994(3).

[9]Gerald Segal.China Changes Shape:Regionalism and Foreign Policy.London:brassey’s for IISS,1994.

[10]沈立人、戴圆晨:《我国诸侯经济的形成及其弊端和根源》,载《经济研究》1990年第3期。

[11]吴国光、郑永年:《论中央-地方关系:中国制度转型中的一个轴心问题》,香港:牛津大学出版社1995年版。

[12]沈建中:《论两岸中央政府与地方政府关系之研究》,网址:http://politic.thu.edu.tw/96/3-1.pdf,2011年06月22日。

[13]谢庆奎:《中国政府的府际关系研究》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》2000年第1期。

[14]沈建中:《论两岸中央政府与地方政府关系之研究》,http://politic.thu.edu.tw/96/3-1.pdf,2011年06月22日。

[15]刘海波:《我国中央与地方政制结构的分析与改进》,载《中国政改论坛》,http://www.chinareform.org.cn/ gov/system/Forward/201007/t20100712_36308.htm,2007年06月19日。

[16]吕丽娜、高小健:《中央与地方的博弈关系与制度创新》,载《中共福建省委党校党报》2000年第3期。

[17]王绍光:《健全的制度设计:正确处理中央与地方合作关系的关键》,载《国际经济评论》1999年第2期。

[18]郭剑鸣:《相机授权体制下我国央地关系中的潜规则现象及其矫治——兼谈分税制后“驻京办”问题的实质》,载《浙江社会科学》2010年第6期。

[19]《经济特区政策调整内幕》,载《天天新报》,http:// www.xwwb.com/web/wb2008/wb2008news.php?db= 15&thisid=13309,2008年06月21日。

[20]胡鞍钢:《中国特色的公共决策民主化——以制定“十二五”规划为例》,载《清华大学学报(哲学社会科学版)》2011年2期。

[21]陈国权,周盛:《我国人大决策权的变迁与决策权的制约监督》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2011年第5期。

[22]黄建雄:《“潜沟通”:当代中国“驻京办”研究》,载华中师范大学2010年博士学位论文。

责任编辑 胡章成

“The Cooperation Between the Central Government and the Local Government”in the System of Public Decision-making

YAN Shuai

(School of Politicsand Public Administration,Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Look back upon,the relationship between central-local relationship in china has gone through three stages:“central decision-making and local implementation”,“localism”,“the cooperation between central-local relationship”.“The cooperation between central-local relationship”changed the contents of the“localism”,only the emphasis on“decentralization”rather than on the“cooperation”of the state.Central government really realized that,in order to change the local government in the implementation of the“uncooperative”situation,we need to take in the decision-making“cooperative”approach.Thus,the central government gradually open to the local government in public decision-making.

the relationship between central-local relationship;the system of public decision-making;localism;the cooperation between central-local relationship

book=68,ebook=75

闫帅(1985-),男,山西长治人,武汉大学政治与公共管理学院博士生,研究方向为中外政治制度。

“教育部博士研究生学术新人奖”资助项目(50520111115005);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(201111501020002)。

2012-02-27中图分类号:D621

A

1671-7023(2012)04-0068-07