小麦内生细菌鉴定及其对小麦赤霉病菌的拮抗作用

温辉芹,裴自友,张立生,程天灵,李 雪

(山西省农业科学院作物科学研究所,山西太原030032)

由禾谷镰刀菌(Fusarium graminearum Schw.)引起的小麦赤霉病是世界温暖潮湿和半潮湿地区小麦的重要病害之一,在我国主要流行于长江中下游冬麦区和东北春麦区,近年来随着气候变暖和耕作制度的变更,在黄淮麦区亦时有发生。随着全球气候变暖、耕作制度以及耕作方式的改变,其为害有日益加重的趋势。

据全国农业技术推广服务中心分析预测,2012年赤霉病在湖北东部和江汉平原、江苏沿江和江苏南部、安徽沿淮及其以南、浙江中北部、上海有偏重流行的潜在威胁,长江流域的其他麦区、黄淮南部有中等流行的可能,黄淮北部和华北南部有偏轻流行可能,全国发生面积400万hm2。小麦赤霉病所造成的不孕以及灌浆不良、容重下降和病粒通常可引起10%~15%的显著减产,严重时可达50%以上。赤霉病除了影响小麦产量和品质外,感病籽粒中的真菌毒素(主要为脱氧雪腐镰刀菌烯醇deoxynivalenol,DON)还对人畜安全造成危害[1-2]。

目前,生产上通常使用保护性化学药剂如氰烯菌酯、戊唑醇、多菌灵等对赤霉病进行防治,并且辅以准确的气象预报,防治效果良好。但是施用化学药剂防治会对生态环境造成污染,破坏自然生态平衡,因而,生物防治受到了广泛的重视。

研究表明,80%的植物病害是由植物病原真菌引起,而芽孢杆菌属既可以产生抗真菌物质,又是自然界广泛存在的非致病菌,对人畜无害,不污染环境,因此,利用拮抗微生物防治植物病害成为当今植病界十分活跃的研究领域之一,并已显示出良好的应用前景[3-7]。

本试验以从小麦叶片与穗部分离的5份拮抗菌为材料,鉴定其种类和对小麦赤霉病菌的拮抗效果,以期为小麦赤霉病害的可持续控制提供新材料。

1 材料和方法

1.1 材料

供试的5份小麦内生拮抗菌菌株(JY2,JY1-3,JY1-4,JY1-9,JY1-16) 由福建省南平市农科所提供。供试的小麦赤霉菌FJ-2收集自福建,由山西省农业科学院作物科学研究所保存。

1.2 方法

1.2.1 拮抗菌的观察 将极少量拮抗菌与水混合,然后用移液器取1滴于载玻片上,涂片,用Olympus BH-2显微镜观察。

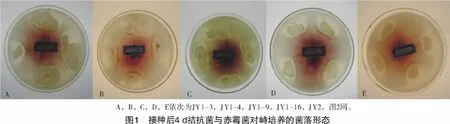

1.2.2 拮抗作用测定 将0.5 cm(打孔器直径)赤霉菌菌碟接种在马铃薯培养基(PDA)平板中心,然后进行培养,同时在距中心2.5 cm处对呈对称分布的4个点分别接上5份内生拮抗菌,1个培养皿接种1种拮抗菌,3次重复。在25℃下恒温培养7 d,根据抑菌面积观察拮抗的效果。

2 结果与分析

2.1 拮抗菌的形态观察

利用相差显微镜观察发现,分离自小麦的5份内生拮抗菌均为芽孢杆菌(Bacillus spp.)。

2.2 对赤霉菌的拮抗效果

观察发现,在赤霉病菌与拮抗菌接触前,呈辐射状生长,菌落呈圆形。随着2种菌的生长,当赤霉菌与拮抗菌接触后,因受到拮抗菌的拮抗作用,会发现赤霉菌的4个方向发生凹陷生长,菌落呈四角凹陷状。与拮抗菌接触处赤霉菌生长缓慢,未与其接触处不受阻碍,结果拮抗菌长成近似“十”字型的凹陷状包围赤霉菌菌落,形成明显的抑菌带。赤霉病菌菌丝颜色呈暗红色,气生菌丝呈橘黄色。结果表明,JY1-3,JY1-4,JY1-9,JY1-16,JY2拮抗菌株在不同程度上对赤霉病菌有一定的拮抗作用,从接种后4 d的拮抗作用看,5个菌株的拮抗效果无明显差异(图1)。从接种后7 d的拮抗效果看,JY1-9的拮抗效果最好,其次依次为 JY1-3,JY1-4,JY1-16,JY2(图 2)。

3 结论与讨论

通常人们通过小麦不同品种间杂交,或小麦同近缘物种杂交导入外源基因等方法来获得对赤霉病具有不同程度抗性的品种,但尚未育成高抗赤霉病的小麦品种用于生产,小麦赤霉病的防治还主要依赖化学防治。随着人们生态意识的不断提高,研究和开发更安全的生物农药成为必然。目前,小麦赤霉病的生物防治研究工作已取得一定进展[7-9]。

本试验发现,来自福建南平市农科所(全国唯一的一个国家小麦赤霉病自然抗性鉴定基地)的5份拮抗菌具有赤霉菌抑菌活性,且不同菌株的抑菌活性不同,从中筛选出2份对小麦赤霉病菌菌丝生长具有较强抑制作用的拮抗菌菌株。考虑到仅是培养基上的鉴定结果,今后还需要进行田间试验来确定菌株JY1-9,JY1-3抑制赤霉病的实际效果,以期将这些菌株用于生物防治。研究中还发现,5份拮抗菌对高温(50~60℃)均有很好的耐受性,用灭菌水可以长期保存拮抗菌,这些都为进一步研究提供了有利的条件。

今后应进一步分离、提取有特异性抑菌作用的抗菌蛋白,并通过与植物病原菌共培养鉴定对菌丝的影响,明确抗菌蛋白的抑菌机理。考虑到拮抗菌在小麦白粉病、纹枯病和全蚀病菌等方面的应用价值[10-16],有必要探讨其在其他病害防治中的应用。

[1]刘大钧.小麦赤霉病育种:一个世界性的难题[M]//中国农学会.21世纪小麦遗传育种展望:小麦遗传育种国际学术讨论会文集.北京:中国农业科技出版社,2001:4-12.

[2]陆维忠,程顺和,王裕中.小麦赤霉病研究[M].北京:科学出版社,2001:2-39.

[3]陈中义,张杰,黄大昉.植物病害生防芽孢杆菌抗菌机制与遗传改良研究[J].植物病理学报,2003,33(2):97-103.

[4]马利平,乔雄梧,高芬,等.B96-Ⅱ对3种枯萎病的防治效果及拮抗物质初步分析[J].华北农学报,2006,21(4):99-102.

[5]龙超安,邓伯勋,何秀娟,等.绿霉病高效拮抗菌34-9的筛选及 其 特 性研究 [J]. 中 国 农 业 科 学 ,2005,38(12):2434-2439.

[6]田宏先,崔林,孙振,等.马铃薯环腐病菌内生拮抗细菌的分离与筛选[J].山西农业科学,2001,29(2):43-45.

[7]韩青梅,曹丽华.小麦赤霉病的生物防治研究进展[J].麦类作物学报,2003,23(3):128-131.

[8]李正辉,向晶晶,陈婧鸿,等.小麦赤霉病拮抗菌的分离与鉴定[J].麦类作物学报,2007,27(1):149-152.

[9]陈华保,肖方琼,谢婷,等.小麦内生菌对小麦赤霉病菌的抑制活性[J].西北农业学报,2011,20(7):46-49.

[10]胡莎,魏松红,曹远银,等.小麦白粉病拮抗细菌的分离筛选[J].河南农业科学,2010(1):77-79.

[11]王刚,李志强.小麦内生细菌的分离及其对小麦纹枯菌的拮抗作用[J].微生物学通报,2005,32(2):20-24.

[12]罗兰,袁忠林,陈茎.小麦全蚀病菌拮抗细菌的筛选及鉴定[J].莱阳农学院学报,2006,23(3):205-207.

[13]齐牧遥,赵丹,王芬,等.混合拮抗菌防治葡萄白腐病培养基的优化[J].山西农业科学,2011,39(10):1102-1106.

[14]张蕊,李术娜,李朝玉,等.黄瓜灰霉病产芽孢拮抗细菌的分离筛选与L-72菌株的鉴定 [J].华北农学报,2010,25(4):191-195.

[15]王美琴,陈俊美,薛丽,等.番茄内生细菌的分离及拮抗菌的筛选[J].山西农业科学,2007,35(2):55-58.

[16]裘纪莹,王未名,陈建爱,等.拮抗菌在果蔬保鲜中的应用研究进展[J].食品工业科技,2009,30(5):334-336.