山西农村贫困脆弱性的分解和原因研究

武拉平,郭俊芳,赵泽林,吕明霞

(1.中国农业大学经济管理学院,北京 100083;2.中北大学经济管理学院,山西太原 030051;3.中国人民大学财政金融学院,北京 100872)

对于贫困的研究,目前已从最初的收入贫困发展到包括健康和教育在内的能力贫困,以及包括脆弱性、社会排斥等更为宽泛内容的权利贫困(Robert.Chamber,1995)。[1]对于贫困的脆弱性有不同层次的理解,Robert.Chamber(1995)认为所谓脆弱性是指市场风险、自然风险、经济波动以及社会混乱等使穷人的生活状况更容易受到冲击。Reardon,Vosti(1995)则更具体一些,认为脆弱性是在未来一定时期内资产损失或减少到当前消费的某一基准之下的概率。[2]

Chaudhuri,Suryahadi(2002)提出了预期贫困的脆弱性(Vulnerability as Expected Poverty,VEP),即个人或家庭在 t期的脆弱性就是其在t+1期的消费低于贫困线的可能性。[3]Ligon,Schechter(2003)提出了低期望效用脆弱性(Vulnerability as Low Expected Utility,VEU),认为在给定的均衡消费的效用水平和该水平之上,家庭就不是脆弱的,该均衡消费效用水平与期望消费的效用水平之差就是期望效用脆弱性,其中均 衡 消费就 是 贫困线。[4]Hoddinott,Quisumbing(2003)提出了另一种脆弱性的量化定义,即风险暴露脆弱性(Vulnerability as Uninsured Exposure to Risk,VER),这个定义是估计由于风险打击而产生的事后福利损失,VER并不直接估计总的脆弱性,而是通过估计消费对由于风险打击产生的收入变化的敏感程度,来判断脆弱性。如果风险打击导致的收入变化越大,消费对于收入风险的脆弱性越高。[5]

Raghav Gaiha,Katsushi Imai(2008)使用三种估计贫困脆弱性的方法,研究了印度农村的贫困的脆弱性,并对影响脆弱性的因素做了分析。[6]Chaudhuri(2002)应用VEP方法,使用截面数据对印度尼西亚的贫困脆弱性进行了估计,并对估计结果进行了对比验证。[3]章元、万广华等(2009)使用平衡面板数据估计贫困脆弱性,并和一年后的贫困状况进行比较,判断贫困脆弱性与贫困的关系。[7]Mcculloch et.al.,(2003)估计了了中国四川省的贫困的脆弱性。[8]黄承伟、王小林等(2010)对贫困脆弱性的有关理论和方法进行了较好的综述。[9]

本文将对山西农村贫困的脆弱性进行估计和分解,并对影响脆弱性的因素进行检验。全文分三个部分,首先是对山西省农村贫困的脆弱性进行估计和分解,在此基础上,对贫困脆弱性的影响因素进行检验,最后提出相应的政策建议。

一 贫困脆弱性的估计和分解

本部分采用国际上应用较为普遍的低期望效用脆弱性方法(VEU)对贫困脆弱性进行分解,同时运用山西省农户家庭数据对贫困脆弱性数值进行估计。分析中将贫困脆弱性界定为家庭的消费效用在多大程度上低于在消除了不平等以及没有风险的情况下的效用,即在不平等和风险事件作用下,相比于消除了不平等以及没有风险的情况下,农户将遭受到多大程度的额外冲击。

(一)低期望效用脆弱性(VEU)

假定有无限多家庭i=1,2,…n,定义ω∈Ω为社会状态,我们关注家庭i的消费分布ci(ω)。定义消费效用函数Ui,那么给定了消费效用函数,就可通过如下函数定义家庭的脆弱性:

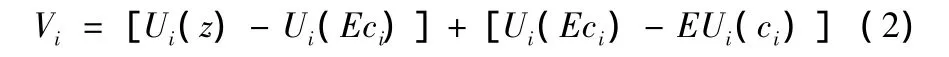

其中z是一个均衡消费水平。上述公式表明,一个家庭的脆弱性等于均衡消费的效用减去该家庭的实际消费效用水平的期望值,也即,如果一个家庭的实际消费的效用期望值等于给定的均衡消费的效用或在该水平之上,那么这个家庭就不是脆弱的。z值的选取类似于贫困线的选取。

为了更好地理解当前的贫困和风险对脆弱性的不同影响,(1)式可分解为反映贫困状况和风险两个部分的因素,如(2)式。

其中第一个部分(中括号中的项)度量了当前的贫困状况,即均衡消费的效用水平减去家庭预期消费的效用水平。第二个部分(中括号中的项)度量了家庭i面临的风险,即家庭预期消费的效用减去其实际消费效用的期望值。这里,对风险测度可以进一步分解为两个部分,系统风险和非系统性风险。系统性风险是指外部的、不为家庭或消费者所控制的因素造成的风险(如恶劣的自然和地理条件、贫瘠的资源等),它是由于全局性的共同因素引起的。而非系统性风险是由于每个消费者家庭内部的因素导致的风险(如其教育水平、生产技能等)。①系统性风险是指外部的、不为家庭或消费者所控制的因素造成的风险(如恶劣的自然和地理条件、贫瘠的资源等),它是由于全局性的共同因素引起的。而非系统性风险是由于每个消费者家庭内部的因素导致的风险(如其教育水平、生产技能等)。令E(ci|)表示消费ci在系统向量变量¯X条件下的期望。这样,我们就得到了反映家庭所面对的系统风险和非系统性风险的函数,如(3)式。

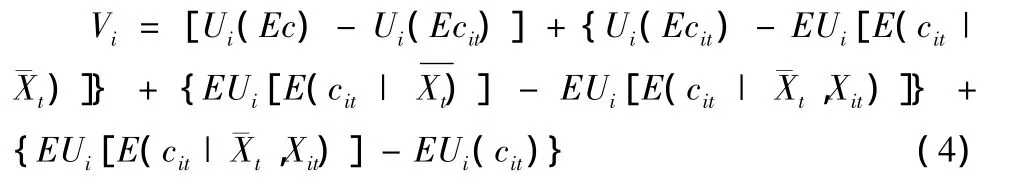

其中第二个部分反映了家庭所面对的系统性风险,即家庭预期消费的效用减去系统向量条件下的预期消费的期望效用。第三个部分反映了家庭所面对的非系统性风险,即系统向量条件下的预期消费的期望效用减去该家庭的实际消费的期望效用。

在充分考虑未解释风险和测量误差后,公式(3)改写为

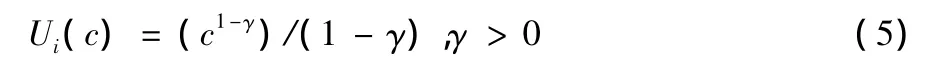

在实证分析之前还需要有两个步骤,第一,确定消费效用函数的形式;第二,设计测定估计脆弱性中使用的条件期望。首先,我们定义效用函数

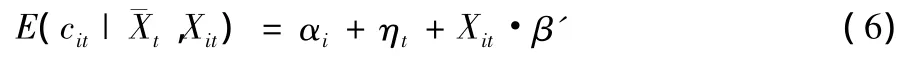

式中,γ表示家庭对风险的敏感程度,随着γ的增加,函数Ui会变得对风险和不平等越来越敏感。根据有关实证研究的结论,在实际应用中,令 γ=2(Ligon,Schechter,2003)。我们对家庭消费c进行“指数化”,家庭的平均消费标准化为1。把t时刻家庭i的消费支出表示为cit,家庭i的其他非系统变量表示为Xit,系统变量表示为。我们假定

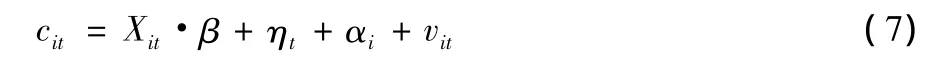

向量θ=(αi,ηt,β')为需要测定的参数向量。其中αi表示和时间无关的不可观测的因素对家庭消费的影响,ηt表示时间对每个家庭消费的作用,Xit表示家庭特征变量或其他影响消费的可观察变量。鉴于此,用于估计消费的计量模型可以写成(7)式,其中,vit是误差项。

我们可以通过对方程(7)使用最小二乘法,并把每个消费的条件期望值带入公式(5)推导出公式(4)中的所有的条件期望,使每个家庭的整体脆弱性得到分解。

如前文所述,我们使用的消费支出数据中包括了食品支出和非食品支出两个部分。因为在公式(5)中用收入来替代消费并不可取,同时公式(3)中的非系统性收入风险会被固定。消费方程(7)中,收入应该位于方程等号的右边。不过,如果把收入作为消费支出的解释变量,会产生内生性问题。例如,一些家庭资产,如牲畜,是以生产经营为目的的。食品消费在一定程度上影响劳动力的产出,因而通过增加食品消费支出可以在一定程度上增加最终收入。所以,在对方程(7)的估计过程中,使用工具变量法(IV),其中收入是内生的。应用工具变量法:

第一阶段:

其中,X'it表示家庭特征,L'it表示家庭拥有的土地等生产性资产情况,H'it表示户主特征,D't表示时间的影响,用虚拟变量表示年份。

第二阶段:

Li是生产性资产的变量向量,被用作工具变量。μi和αi表示不可观测到个人影响。尽管生产性资产变量Li对消费支出有重大影响,但更直接地,生产性资产变量Li首先影响收入。

同时,我们假定外部经济环境稳定,可以用下式来计算家庭i的消费的非条件期望

这样,我们就可以计算家庭的脆弱性。所有家庭的总的脆弱性,可以由下式计算得到:

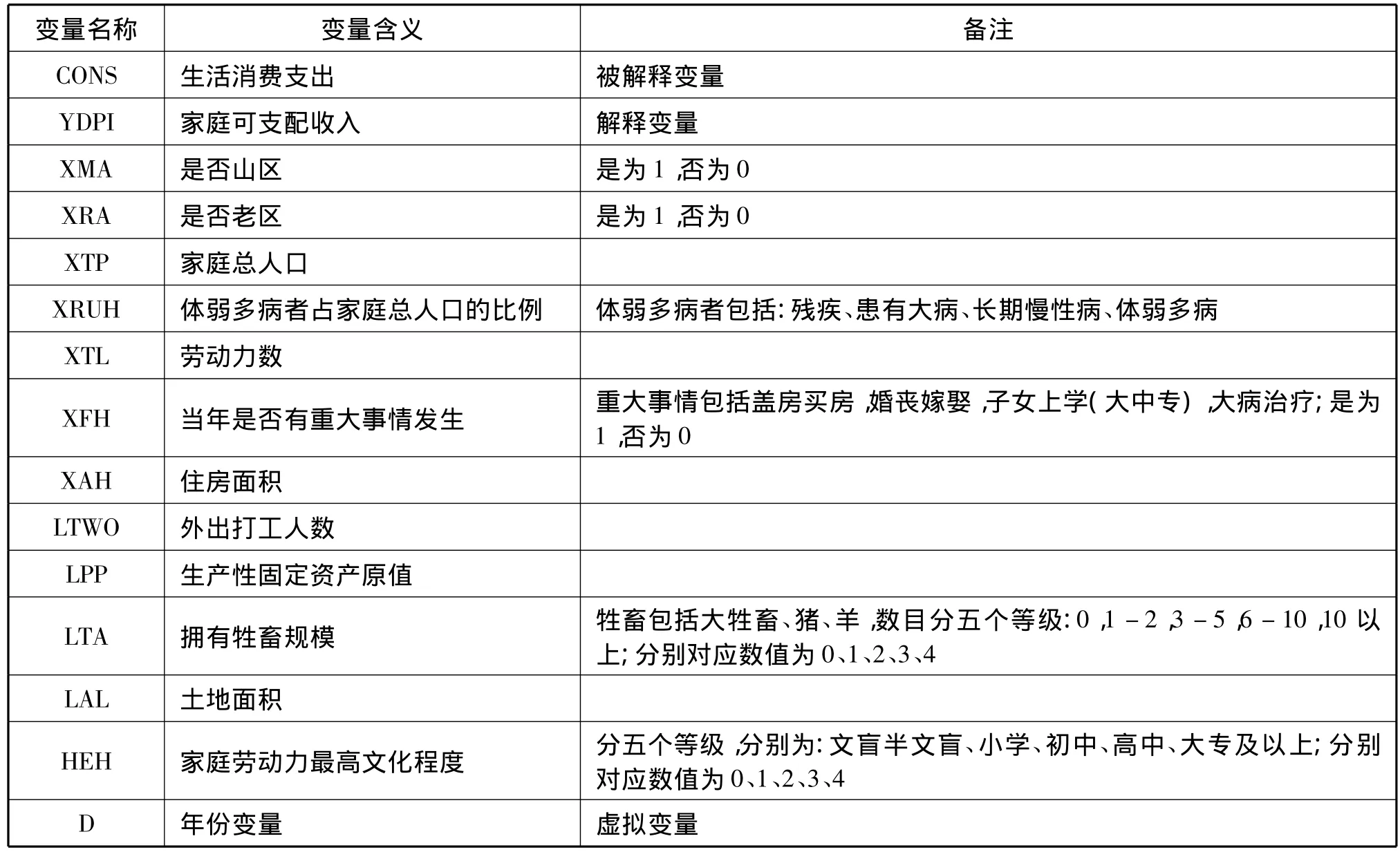

运用山西农调总队固定观察点数据,选取35个县,每个县80户农民(总计2 800户),数据涵盖了2003-2004年和2007-2009年共5年时间。按照前面提到的VEU方法中对应的三类变量:家庭特征、土地特征和户主特征,以及贫困脆弱性的定义和微观属性,本文中涉及的变量如表1。

本研究中变量的选取涵盖了家庭特征(人口、劳动力、住房和教育程度等)、所在地特征(是否山区、是否革命老区等)以及每个家庭所受到的常见冲击。在模型检验之前,对被解释变量生活消费支出进行了“指数化”,即对每户家庭的消费数据进行统一处理,使无论在哪个年份,所有家庭的消费支出之和等于1。同样对家庭可支配收入YDPI和生产性固定资产原值LPP也进行了指数化处理。“指数化”的目的是使计算简化,如果资源按照一种最为合理的方式分配,比如没有不平等、没有贫困、没有风险,那么每个家庭的效用等于1。

表1 模型变量

(二)估计结果和分析

根据前面介绍的步骤,计算可得脆弱性结果(表2)。由此可以看出以下几方面的结论:

表2 山西省农村贫困脆弱性结算结果

第一,山西农户平均脆弱性为0.3148,即在目前资源分配方式下,农户效用比消除了不平等和完全规避了风险的情况下降低了31.48%。Ethan Ligon,Laura Schechter(2003)对保加利亚农村贫困脆弱性研究的结果为0.1972,Raghav Gaiha和 Katsushi Imai(2008)对印度农村的研究结果为0.7476,本研究的数值介于保加利亚和印度之间,这个结论应是合理的。保加利亚在苏联时期建立起较为完善的社会保障体系,虽然苏联解体对保加利亚影响很大,但随着经济复苏,人民生活水平恢复并得到了更大提高,而且保加利亚人民的消费倾向较高,也使得效用水平较高,贫困脆弱性较低。而印度作为人口大国,尽管近年来经济发展迅速,但由于根深蒂固的种姓制度,农村基础设施建设落后,社会地位较低的农民经常处于贫困之中,同时社会保障制度远非完善,因而农民生活的脆弱性较高。而我国经济持续高速增长给完善各项惠农富民政策打下较好基础,农民生活有了较大变化,社会保障制度逐步建立,农民收入持续增长,农民贫困脆弱性也较低。

第二,本研究以世界银行每人每天消费1.5美元的贫困标准作为均衡消费,即在消除不平等和规避风险后的消费均衡值,在此标准下,山西农户的生活消费水平无疑在贫困线以下,由于贫困而带来的效用损失为11.43%,贫困带来的脆弱性占了总体脆弱性的近三分之一,说明了贫困仍然是制约农民生活改善和农村经济发展的重要因素。

第三,系统风险带来的效用损失为45.9%。系统风险是对整个农民群体的风险,包括宏观经济形势变化、制度变迁、气候环境变化、重大事件以及对农村农民有显著影响的各项政策的变化等。本研究所采用的数据为2003-2004年和2007-2009年,中间2005-2006年因各种原因限制,数据无法使用,但2005-2006年期间的经济形势、政策变化等会对2007-2009年产生影响。整个2003-2009年间,国内外经济、政策等都发生了重大变化。2003年的非典疫情,2004年起中央一号文件重新锁定“三农”,2006年起取消农业税,2008年高通货膨胀、汶川地震、北京奥运会,2008年下半年到2009年的全球金融危机等都对农民的生产和生活产生重大影响,农民家庭正处于一个较快转变的社会,承受的风险较大,所以,由于系统风险带来的效用损失会比较大。

第四,非系统风险带来的效用损失较小,为5.36%。非系统风险是农民家庭自身因素带来的风险,例如,重大疾病暂时失去收入能力、有子女上大学或盖房买房等重大支出使生活消费能力减弱等。非系统风险带来的效用损失较小是比较合理的。农民作为弱势群体,一直承担低收入和由于缺乏保障而可能带来的变故,非系统风险的长期“伴随”使农户形成了独特的风险规避办法,以尽量减少风险带来的损失。同时,在没有发生风险的情形下,农户也不会很大地增加消费,较高的储蓄意愿使农户长期以较低的生活消费支出维持生计。再加上新世纪以来,随着“三农”问题受到党和政府的关注,农民收入持续提高,也使农民在应对风险事件的时候表现出更强的能力。所以,非系统风险带来的效用损失较低也是比较符合现实的。

二 贫困脆弱性的影响因素检验

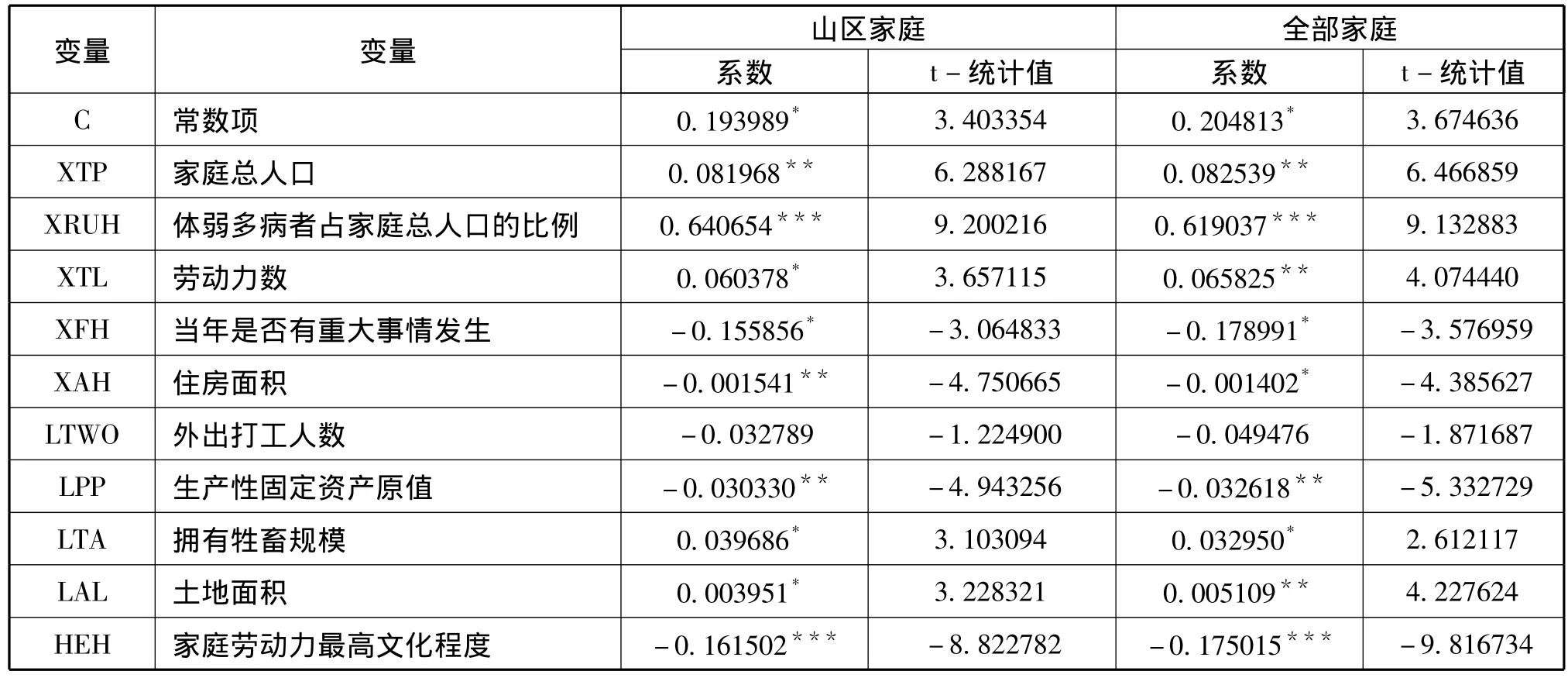

本部分将对贫困脆弱性的影响因素进行检验,被解释变量为各家庭的贫困脆弱性,解释变量如表2所示,所建模型见公式(12)。在这部分的研究中,我们把山区和平原地区的家庭分开,但由于平原地区家庭数量少(仅142户),无法做出有效回归。因此这里对比“所有家庭”(共有2 630户)和“山区家庭”(共有2 488)户这两个组,检验结果如表3。

其中,X'it表示家庭特征,L'it表示家庭拥有的土地情况,H'it表示家庭成员的文化程度。

表3 家庭贫困脆弱性的影响因素回归结果

从上述结果可以看出,不管山区还是全部农户,在外务工人数对贫困脆弱性的影响均不显著。这似乎不符合逻辑,但通过对样本数据的进一步观察,我们发现山区家庭外出打工人数非常少,大多数家庭在一个年份中并没有外出打工的记录,2 630户家庭五年平均外出打工人数共831人。由于多数家庭外出打工人数为0,所以对最终家庭贫困脆弱性的不显著影响也就可以理解了。其他因素的影响均显著,而且山区家庭与全部家庭的各个影响因素的系数正负一致,即对贫困脆弱性作用方向一致。因此可以看出山区和非山区家庭的家庭特征对贫困脆弱性的作用机制是相同的。

从结果来看,影响程度最大的三个因素为:

1.体弱多病者占家庭人口的比例与家庭贫困脆弱性显著正相关。家庭体弱多病者的比例高低,直接决定了收入能力和家庭负担,进而影响生活消费支出。另外,山区家庭的影响系数0.64比全部家庭的影响程度系数0.62稍大,也说明了山区家庭面临的环境更加恶劣,因而体弱多病的情况更加明显一些;

2.家庭劳动力最高文化程度与贫困脆弱性显著负相关。因为,较高的文化程度,家庭收入会更高,并且更稳定,同时,较高的文化程度也使家庭在面对风险冲击时能更合理地应对。山区家庭比全部家庭的影响程度系数要小一些,说明对于山区家庭而言,文化素质的贡献要小,这也符合实际;

3.当年是否有重大事件发生和贫困脆弱性显著负相关。这似乎不符合逻辑,因为诸如盖房买房、婚丧嫁娶、子女上学(大中专)等事件发生时,会消耗大量积蓄,对家庭来说会产生负面影响。但从贫困脆弱性的定义可以知道,贫困脆弱性是家庭在目前综合条件下的福利损失,当上述重大事件发生时,家庭消费支出大大增加,那么也就增加了家庭福利。对于山区家庭而言,其影响程度较小 -0.1559,(全国为 -0.1790)。

接下来的几个影响因素分别为:家庭总人口、劳动力数、生产性固定资产原值和拥有牲畜的规模。

1.家庭总人口对贫困脆弱性的影响显著正相关。在目前我国农村家庭中,劳动力数量基本是固定的,因为当一个人成长到能够承担家庭的时候,会组建自己的家庭。一般中国农村家庭中,主要劳动力仅为一代人,即正值青壮年的夫妻,人口多的家庭中,上一代人的劳动能力会比较差,下一代人的劳动能力还没有完全形成。所以家庭人口过多,即意味着家庭负担较大,贫困的脆弱性也就较大;

2.劳动力数对贫困脆弱性的影响显著正相关。看似荒谬的结论,其实也有其现实的基础。如前所属人口多的家庭,上代人的劳动能力比较差,主要劳动力之外的“劳动力”的收入能力是有限的,增加的收入不足以支持因人口增加所带来的家庭负担;

3.生产性固定资产和贫困脆弱性显著负相关。生产性固定资产是收入所依赖的最主要部分,拥有较多生产性固定资产,对收入来说是更好的保障,消费水平也相应会比较高,因而贫困脆弱性更小;

4.拥有牲畜的规模和家庭贫困的脆弱性显著正向关。拥有牲畜的规模对贫困脆弱性的作用机制较为复杂,从农户饲养牲畜的种类可以看出,多数家庭在自己后院饲养猪、鸡或羊,规模都较小,而且主要是自食,商品化程度较低,随着收入的提高,家庭的这种自给性行为逐步减少。

住房面积和土地面积的影响程度最小。首先,住房面积对贫困脆弱性的影响是负方向的,即拥有更大的住房面积会降低贫困脆弱性。更大面积的住房首先意味着家庭有更好的收入能力。更大面积的住房,通常会有更多的引致需求,比如装修和家电,消费支出增加,贫困脆弱性降低。其次,土地面积对贫困脆弱性的影响是正方向的,但系数很小,山区家庭为0.0039,全部为0.0051。这需要从中国农村土地制度出发来分析,我国农村的土地是按人口平均分配的(尽管有转包等,但贫困地区这种现象较少),更多的土地也就意味着家庭有更多的人口。同时,由于人均耕地面积小,贫困地区的土地生产率也很低,所以土地面积多,意味着人口多,但并不意味着产出会有很大增加,因此导致贫困脆弱性较高。

三 结论和讨论

从上述分析可以看出,山西农户贫困脆弱性为0.3148,即在目前资源分配方式下,农户的效用比消除了不平等和完全规避风险后的情况下降低了31.48%。其中,由于贫困带来的脆弱性为0.1143,系统风险带来的效用损失较大,为0.4590。在影响农户贫困脆弱性的因素中,体弱多病者占家庭人口的比例、家庭劳动力最高文化程度、当年是否有重大事件发生等是最主要的因素。总体来看,山区家庭和非山区家庭的差异不是很明显。

从上面的结论可以看出,家庭收入的能力对贫困脆弱性有巨大的影响,所以加快经济建设和使农民增收的政策均有利于降低农村家庭贫困脆弱性。在同一地区,家庭成员多的家庭、家庭人口健康状况较差的家庭、受教育程度低的家庭、生产性固定资产少的家庭、无法外出务工的家庭的贫困脆弱性均较高。所以,针对以上家庭特征,政策应该较有针对性地进行设计。

首先,巩固和提高有利于降低贫困脆弱性的家庭特征,降低不利于降低贫困脆弱性的家庭特征。具体而言,要大力发展落后地区的教育;鼓励农民外出务工,并更好地保护农民工的权益;积极发展农业生产经营,并给予购买生产性资产的家庭一定比例的补贴。同时,应该为农村家庭提供更好的医疗服务,使生病的家庭成员能够尽快康复;控制家庭人口等等。

其次,通过目前的家庭特征,识别贫困脆弱性高的家庭,针对这些家庭给予更多的社会保障和税费减免,并帮助这些家庭,发展生产,增加收入,降低贫困脆弱性。

此外,山区家庭由于贫困脆弱性更高,所以,在各项政策的设计方面,应适当地向山区倾斜,帮助山区家庭远离贫困。

[1]Chamber R.(1995).Poverty and Livelihood:Whose Reality Counts?[J].Economic Review.Vol.11(2):357-82.

[2]Reardon T,Vosti S A(1995).Links between Rural Poverty and the Environment in Developing Countries:Asset Categories and Investment Poverty[J].World Development,Vol.23(9):1495-1506.

[3]Chaudhuri S,Jalan J,Suryahadi A(2002).Assessing household vulnerability to poverty:A methodology and estimates for Indonesia.Department of Economics Discussion Paper No.0102-52.Ner York:Colunbia University:1-10.

[4]Ligon E,Schechter L(2003).Measuring Vulnerability[J].Economic Journal,vol.113(486):C95-C102.

[5]John H,Quisumbing A(2003).Methods for Microeconometric Risk and Vulnerability Assessments.Social Protection Discussion Paper Series,No 0324,the World Bank:4-20.

[6]Raghav G,Imai K(2008).Measuring Vulnerability and Poverty:Estimates for Rural India.Research Paper No.2008(40),United Nations University:12-20.

[7]章 元,万广华,刘修岩,许 庆.参与市场与农村贫困[J].世界经济,2009(9):3-14.

[8]Mcculloch N,Michele C(2003).Vulnerability and Chronic Poverty in Rural Sichuan[J].World Development,Vol.31(3):611-628.

[9]黄承伟,王小林,徐丽萍.贫困、脆弱性:慨念和测量方法.研究报告,2010(2):1-14.